人はなぜ、人生の暗部に関心を示すのか?

例えば、性犯罪に対する必要なまでもの強い関心に対して、むしろ人間の異常性を感じる日々である。

なぜなのであろうか、その根本的理由について「精神分析的」に検証すべきだと思うばかりなのだもだ。

例えば、未だに多くの人々は、過去の「東電OL殺人事件の被害者女性とは」に数多くアクセスしているのである。

人はなぜ、人生の暗部に関心を示すのか?

例えば、性犯罪に対する必要なまでもの強い関心に対して、むしろ人間の異常性を感じる日々である。

なぜなのであろうか、その根本的理由について「精神分析的」に検証すべきだと思うばかりなのだもだ。

例えば、未だに多くの人々は、過去の「東電OL殺人事件の被害者女性とは」に数多くアクセスしているのである。

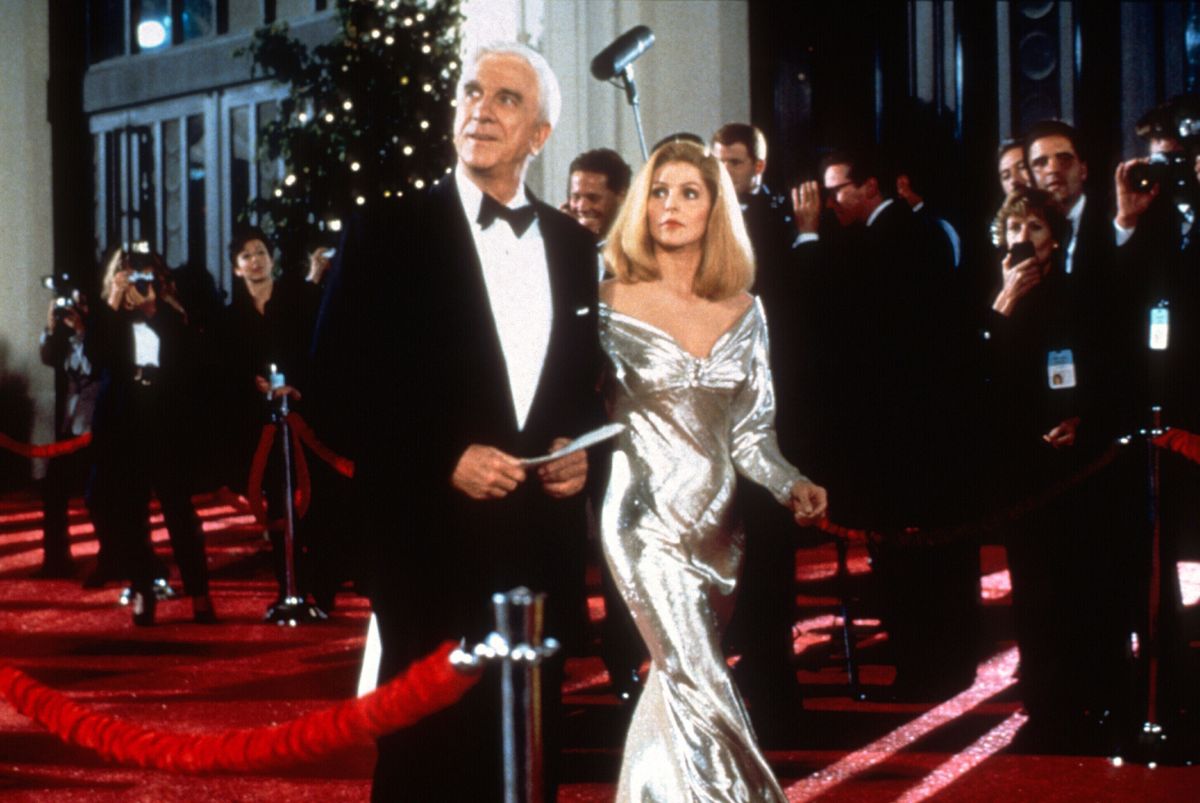

『裸の銃を持つ男』(はだかのガンをもつおとこ、原題:The Naked Gun)は、1988年、1991年、1994年にアメリカ合衆国で製作された3本のコメディ映画のシリーズである。

4月18日午前5時45分からCSテレビのムービープラスで観た。

午前7時15分からも PART2 1/22が放映されていた。

シリーズ概要

裸の銃を持つ男(原題:The Naked Gun: From the Files of Police Squad!、1988年、85分)

裸の銃を持つ男 PART2 1/2(原題:The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear、1991年、85分)

裸の銃を持つ男 PART33 1/3 最後の侮辱(原題:The Naked Gun 33 1/3: The Final Insult、1994年、83分)

3本の作品は、いずれもレスリー・ニールセン演ずる無鉄砲な警部補フランク・ドレビン(英語版)の奮闘振りを描いている。共演者はプリシラ・プレスリー(エルビス・プレスリーの元妻)、ジョージ・ケネディ、O・J・シンプソンなどである。

このシリーズは、1982年からアメリカ合衆国で放映されたテレビシリーズ『フライング・コップ 知能指数0分署』(原題:Police Squad!)の映画版である。『フライング・コップ』及び本映画シリーズの制作陣はジェリー・ザッカー、ジム・エイブラハムズ、デヴィッド・ザッカー、パット・プロフトらである。

シリーズごとのナンバーが「2 1/2」や「33 1/3」になっているのは、フェデリコ・フェリーニによるイタリア映画『8 1/2』のもじりである。また、「33 1/3」はLPアナログレコードの1分間の回転数にも掛けてある。なお、シリーズタイトルの邦題『裸の銃を持つ男』は『007』シリーズの『007 黄金銃を持つ男』のパロディとなっている。

シリーズの特徴として以下の要素が挙げられる。

物語そのものはありふれた刑事映画のパロディであり、登場人物や場面設定なども紋切り型である。

非常にテンポが速く、アイディアは奇抜かつ大がかり。視覚・聴覚(台詞回しなど)を問わず、わずかな隙間にもギャグ、冗談、駄洒落が挿入されている。

多くの映画をパロディ化するとともに、制作当時の事件・時事ネタやポップ・カルチャーなどを織り込んでいる。

各国首脳や著名人のそっくりさんが多数出演している。

PART1:イディ・アミン、ヤーセル・アラファート、ムアンマル・アル=カッザーフィー、ルーホッラー・ホメイニー、ミハイル・ゴルバチョフ、エリザベス2世、レジー・ジャクソン[1]など。

PART2 1/2:ジョージ・H・W・ブッシュ夫妻など。

PART33 1/3:ビル・クリントン、ヨハネ・パウロ2世、アル・カポネなど。

映画よりテレビ中心の俳優をキャステイングしている。

主な登場人物

メインキャラクター

フランク・ドレビン(英語版)

演 - レスリー・ニールセン

本シリーズの主人公でロサンゼルス市警の刑事。自分が普通にしたことが後に大パニックの原因になったり、奇想天外な捜査で事件を解決したりしてしまう一流の刑事。見た目は白髪頭の初老の風貌だが年齢は不詳で、若い頃から見た目があまり変わっておらず、意外にも筋肉質な体つきをしている。1000人もの麻薬の売人を抹殺したり(最後の数名は偶然車で轢いてしまった)と実績も確かだが、いつも何かとトラブルを起こし、上司の頭痛のタネにもなっている。正義心が強いが薬物や風俗に関する不謹慎な言動も多い。共和党の大統領の前でも民主党を応援するほどの熱心な民主党員でもある。

ジェーン・ドレビン

演 - プリシラ・プレスリー

シリーズを通じてのヒロイン。旧姓はスペンサー。『PART1』の悪役ヴィンセント・ラドウィッグの元秘書であるが、後にフランクの妻となる。『PART1』と『PART2 1/2』の時系列の間に一度フランクと破局しているが、『PART2 1/2』のラストで晴れて結婚する。『PART33 1/3』では弁護士に転職。再び破局してしまうも、ラストでまたもや復縁し子供を授かっている。シリーズを通して毎度終盤で人質にされる。

エド・ホッケン

演 - ジョージ・ケネディ

フランクの上司にあたる警部であり、フランクの良き友人。おっとりしている天然ボケだが、他のキャラよりは常識人である。『PART1』では猛烈な食欲を見せた。妻子持ちで夫婦仲が良く、『PART2 1/2』では奥さんとの間に子供をもうけている。『PART33 1/3』では人手不足のためフランクに助っ人を依頼した。

ノードバーグ

演 - O・J・シンプソン

フランクの相棒である刑事。9年間相棒を組んでいる。『PART1』では冒頭で銃撃されたり、『PART2 1/2』では誰にも気付いてもらえずデトロイトまで行く羽目になったりと、シリーズを通して不幸な目にあっている。混乱を鎮めるために放つセリフが毎度のように一言多く、逆にパニックを引き起こしてしまうクセがある。

テッド・オルソン

演 - エド・ウィリアムズ

ロサンゼルス市警の鑑識課主任。趣味で007ばりの奇妙な兵器を次々と開発する。鑑識官として活躍する一方で、恐竜の足跡を見つけたり、ノアの箱舟に使われた丸太を発見したりと、事件とはまったく無関係の発見をすることもある。ドラマ『フライング・コップ』にも登場している。DVDの音声解説によると、演じたエド・ウィリアムズの本職は高校教師らしい。

アル

演 - タイニー・ロン

フランクたちの同僚であり、物凄く背の高い刑事。登場する時は長身が災いして絶対に顔が映らない。ドラマ『フライング・コップ』にも登場している。スタッフの音声解説によると、ドラマの時とは違う俳優がアル役を演じているという。

パプシュミア

演 - レイ・バーク

アメリカを潰そうと目論む謎の男。二度に渡りアメリカの面目を潰すためのテロを企てる。『PART1』と『PART33 1/3』の事件の黒幕である。ソフト版の吹替では何故か田舎風の訛りがある喋り方をする。事件の糸を引いている立場であったが、フランクたちにその存在を知られることなく『PART33 1/3』のラストで死亡した。

PART1

ヴィンセント・ラドウィッグ

演 - リカルド・モンタルバン

ロサンゼルス一の実業家。その名声はアメリカのみならず、世界中に知れ渡っており、日本の天皇とも面識があるほど人脈が広い。しかし裏では麻薬売買などの犯罪に手を染めた極悪人で、冒頭でノードバーグを半殺しの目に遭わせた張本人でもある。エリザベス女王のロサンゼルス訪問の際、莫大な報酬と引き換えに女王の暗殺計画に加担する。特殊な催眠装置を使い、ノードバーグの主治医や野球選手のレジー・ジャクソン、さらにはジェーンまでも冷徹な暗殺者に仕立て上げた。

市長

演 - ナンシー・マーシャン

ロサンゼルスの市長。エリザベス女王の最初の訪米先にロサンゼルスが選ばれたことをとても喜んでいるが、暗殺計画を捜査中のドレビンたちが起こすトラブルに頭を悩ませる羽目になる。ソフト版の吹き替えではザマス口調で話す。

エリザベス女王

演 - ジャネット・チャールズ

イギリスの女王。最初の訪問先にロサンゼルスを選ぶが、ラドウィッグの陰謀で暗殺されそうになる。レセプションでドレビンが身を挺して彼女を暗殺から守ったが、手段が手段だったために、彼が女王を押し倒したかのように見えるとんでもない写真が新聞のトップを飾ってしまった。

レジー・ジャクソン

演 - 本人

実在の野球選手。カリフォルニア・エンゼルスの外野手。ラドウィッグの催眠装置によって、野球場にあらかじめ隠されていた拳銃を取り出して女王に向けてしまう。

アミン、アラファト、カダフィ、ホメイニ、ゴルバチョフ

冒頭、ベイルートの某所に集まって会議を開いていたアメリカと敵対する国の首脳たち。アメリカを潰すために様々なアイディアを出し合い、意気投合するが、給仕に化けて潜入していたドレビンに全員叩きのめされた。乱闘中にゴルバチョフはアザを拭き取られニセモノと判明し、ホメイニのターバンの中はモヒカンであることが判明する。原語版ではこの会議では真面目な会話が交わされているが、吹き替え版ではほとんどギャグで埋め尽くされている。

PART2 1/2

クエンティン・ハプスバーグ

演 - ロバート・グーレ

エネルギー業界の重鎮で、石油会社ヘキサゴン石油の社長。マインハイマー博士のスピーチが自分に大きな損失を与えると知り、スピーチを阻止するべく、同じく損失を被るであろう石炭業界・原子力業界の大物たちと手を組んで暗躍する。物語の終盤では、自分の計画が失敗すると悟るや否や、レセプション会場に仕掛けた核爆弾を爆破する「B計画」を発動しようとするも、ドレビンに阻止され、爆発の中止パスワードを教えようとした時に手違いでビルから落下。幸い庇がクッションとなったため無傷だったが、直後に中盤で動物園から逃げ出していたライオンに食われるという悲惨な末路を辿った。演じたロバート・グーレは『フライング・コップ』の第5話オープニングで死亡するゲストとして出演している。

アルバート・S・マインハイマー

演 - リチャード・グリフィス

クリーンエネルギーを研究している著名な博士。PART2 1/2におけるジェーンの上司でもある。国のエネルギー政策の基軸を石油・石炭・原子力から太陽光などのクリーンエネルギーに変えるよう大統領に進言するつもりが、クエンティンらから命を狙われ監禁されてしまう。尻に目印になるような大きなアザがある。一度会った人間の顔は絶対に忘れないほどの記憶力を持っており、これが後に事件の真相を掴む鍵となる。足が不自由で車椅子を使っている。

アール・ハッカー

演 - リチャード・グリフィス

クエンティンが連れてきたマインハイマー博士の偽者。変装で人に成りすますことを生業とする悪党である。ギャラは最低100万ドルで、経費は依頼者側持ち。左利きでマインハイマー博士よりも少し背が高い。パーティーの席でドレビンと対面した際、ドレビンが操作を誤ったために車椅子が暴走し、会場の窓から飛び出して鞭打ちとなった。

ヘクター・サヴァージ

演 - アンソニー・ジェームズ

デトロイト出身の元プロボクサー。現在はクエンティンの手下で、冒頭の研究所を爆破した爆弾を仕掛けた男。ドレビンやジェーンを暗殺しようとするも失敗する。ドレビンともみ合いの末、消火栓を口に咥えさせられ、体が破裂するまで水を飲まされて死亡した。

ジョージ・H・W・ブッシュ大統領

演 - ジョン・ロアーク

第41代アメリカ合衆国大統領。国のエネルギー政策にマインハイマー博士の進言を大々的に盛り込もうと考える。共和党の大統領でありながら、ラストでドレビンが民主党を応援するような発言をすると、場の雰囲気に流されて思わず拍手しそうになる。

PART33 1/3

ロッコ・ディロン

演 - フレッド・ウォード

アメリカ中のあらゆる爆破事件の糸を引いている爆弾魔。マザコンである。収監されているステーツビル刑務所から爆破の指示を行っていた。500万ドルの大金を報酬にアカデミー賞授賞式を爆破する計画を立案する。刑務所に潜入してきたドレビンを仲間に加え、刑務所から脱獄した。計画を進める途中、ドレビンとのもみ合いの末に母親のミュリエルが巻き添えを食らって死亡したことで錯乱する。

ジェーンをドレビンの目の前で殺そうとするも失敗し、最後は会場の天井から突き抜けてそのままパプシュミアの乗るヘリコプターのトイレに突き刺さり、2人まとめて爆死した。ちなみに、ディロンの収監されていたステーツビル刑務所は『フライング・コップ』でも名前が登場し、事件の犯人は全員この刑務所に送られていた。

ミュリエル

演 - キャスリーン・フリーマン

ロッコの母親。息子を溺愛している。銃を持つととても撃ちたがる性格。太った体型をしている老婆だが、ピンク色のセクシーなハイレグ水着を愛用している。

ドレビンがアカデミー賞授賞式の会場で爆弾を発見した際、ジェーンを人質にして優位に立つが、ロッコとドレビンのもみ合いの末に暴発した銃弾が「拍手」と書かれた看板に命中し直撃したことで、拍手喝采の中死亡する(死ぬ直前にはスタンディングオーベーション)。

タニヤ・ピーターズ

演 - アンナ・ニコル・スミス

ロッコの恋人で、ロサンゼルスの病院で看護婦をしている。

モデルのような美人だが、実は男である。かつてドレビンたちが担当した1970年のディスコ射ち合い事件の容疑者だったため、ドレビンの顔を覚えていた。予告編では3回も紹介された。

ルイーズ

演 - エレン・グリーン

PART33 1/3でのジェーンの同僚の弁護士。男嫌いで、ドレビンと破局したジェーンを傷心旅行へ連れて行く(『テルマ&ルイーズ』のパロディ)。

その時の荷物を下ろさずにクラブに立ち寄ったために、荷物を全部盗まれてしまった。車のナンバーは「MAN HATR(男嫌い)」。

フィル・ドナヒュー

演 - 本人

実在の司会者。アカデミー賞最優秀監督賞の発表を担当するはずが、爆弾の捜索のためにドレビンに後ろから手刀で気絶させられ、入れ替わられてしまう。

ドレビンとそっくりなため、ドレビンの起こす失態の数々はすべてドナヒューのせいになってしまい、テレビ局の演出家からは「来年からはドナヒューは使わない!」と言われてしまった。

キャスト

裸の銃を持つ男

フランク・ドレビン レスリー・ニールセン

ジェーン・スペンサー プリシラ・プレスリー

エド・ホッケン ジョージ・ケネディ

ノードバーグ O・J・シンプソン 二又一

ヴィンセント・ラドウィッグ リカルド・モンタルバン

市長 ナンシー・マーシャン

テッド・オルセン エド・ウィリアムズ

パプシュミア レイ・バーク

エリザベス2世 ジャネット・チャールズ

アル・ヤンコビック

フランク・ドレビン レスリー・ニールセン

ジェーン・スペンサー プリシラ・プレスリー

エド・ホッケン ジョージ・ケネディ

ノードバーグ O・J・シンプソン

クエンティン・ハプスバーグ ロバート・グーレ

アルバート・S・マインハイマー リチャード・グリフィス

アール・ハッカー

ブラムフォード本部長 ジャクリーン・ブルックス 久

テッド・オルセン エド・ウィリアムズ

ヘクター・サヴァージ アンソニー・ジェームズ

ジョージ・H・W・ブッシュ大統領 ジョン・ロアーク

暴漢 アル・ヤンコビック

フランク・ドレビン レスリー・ニールセン

ジェーン・ドレビン プリシラ・プレスリー

エド・ホッケン ジョージ・ケネディ

ノードバーグ O・J・シンプソン

ロッコ・ディロン フレッド・ウォード

ミュリエル キャスリーン・フリーマン

タニヤ・ピーターズ アンナ・ニコル・スミス

ルイーズ エレン・グリーン

テッド・オルセン エド・ウィリアムズ

パプシュミア レイ・バーク

ヴァンナ・ホワイト

アル・ヤンコビック

メアリー・ルー・レットン

オリンピア・デュカキス

看守 R・リー・アーメイ

モーガン・フェアチャイルド

エリオット・グールド

ジェームズ・アール・ジョーンズ

ラクエル・ウェルチ 沢海陽子

タイロン ブルース・A・ヤング

エピソード

赤色灯があちこちに突入していくオープニングは、「台車に赤色燈を乗せて撮影したら意外に面白かったから」という理由で作られた。

多くのベテラン声優を起用したソフト版吹替ではかつてモンティ・パイソンや『俺がハマーだ!』、『ファミリー・タイズ』などの吹替版で脚色を手がけた石川雄一郎が起用され、原語で真面目に喋っている箇所にもギャグが追加されている。

パプシュミアを田舎訛り、市長をザマス口調にするなど特徴的な喋り方にアレンジ。パプシュミアの田舎訛りは石川が参加しなかった第3作の吹替でも踏襲された。

ベイルートでの反米国首脳会議およびロサンゼルス港での麻薬密売取引:原語版や字幕では真面目な話し合いだが日本語版ではダジャレやギャグに差し替え。

ノードバーグが入院した時:ドレビンがノードバーグ夫人を励ますシーンが「必ずホシを挙げてみせます。ご主人の告別式までに」などブラックに。他多数。

「ロサンゼルス市役所における市長の講演時、ドレビンがマイクのスイッチが入っている状態でトイレに入ったため、小便の音が館内に流れてしまう」というギャグは、製作者が友人の結婚式の時に自らやらかした失敗談が元になっている。

エンゼルスの対戦チームとしてマリナーズが選ばれた理由は、マリナーズの人気がなかったから。製作者側はギャラを払うどころか、マリナーズ側からシーズン入場券を贈られたほどである。

野球場の観客には子供がまったく見当たらない。理由は「統制を乱すから」。

第3作にはアンナ・ニコル・スミスが出演したほか、『フルメタル・ジャケット』のハートマン軍曹役で有名なR・リー・アーメイも端役で出演している。

第3作ラストの劇場観客場面に『ウォーリーをさがせ!』の主人公ウォーリーに扮した人物が紛れている。

第3作でのドレビンとジェーンの結婚式の回想シーンは、もともとは第2作で使用される予定だった。ブライダルカーがソーラーカーなのは第2作で無公害エネルギーを題材にしていたためで、同じ車が登場するシーンが第2作の序盤にある(クエンティンがクリーンエネルギーの商品を解説しているシーン)。

備考

庭のモチノキの葉が、南風のために、近隣の3軒のい庭や駐車場の舞い散る。

そのために、1日3回も掃除をする。

家族は、「切れ、切れ」と煩いのだ。

一方、北風だと葉は道路に積もるだけで、それほど掃除には苦労しない。

「人に迷惑をかけたくない」と前の家の娘さんは気遣い。

山茶花の木3本を伐採する。

好みの山茶花の花弁は、はかなくも可憐に散る光景が見られなくなる。

また、椿の花が道に降り積もるのも、情緒があるものだ。

そして、4月17日を過ぎて桜も全て散ってしまった。

今は、ハナミズキの季節となる。

当時、裁判のために通った京都の河原町の光景が今は懐かしい。

▼好奇心を持ち橋を架ける。

その一歩から希望の道が開かれる。

▼どんな困難があっても、真正面から立ち向かうのである。

▼「民衆が主役」の時代を築くことだ。

▼相手のために何ができるのか、いつも考える。

会う人に何を与えられる考える。

せめて、喜びや前向きな気持ちをもたらしたい、そんなことを思いながら、活動したものだ。

▼「宗教間対話の促進」と「若者を鼓舞する積極的な行動」で世界を結ぶ。

そのためには「好奇心」が大切だ。

▼人間はともすると、「違い」を覆い隠し、自分の視野から消してしまおうとする。

それは好奇心を抹殺する行為に他ならない。

その結果、同じような考えの人が集まれば、知らない人たちへの恐怖が増大し、やがて敵対視しかねない。

▼自らの向上や成長に、必ず他者との対話や周囲への貢献が伴うものだ。

▼万物は互いに関係し、依存しあっているという生命感覚を世界に広げ、平和と文化として根付かせる。

▼「相手があって自分がある」という生命観に基づけば、他者への貢献が自己犠牲にならず、無理してやるものでもなくなる。

▼まさに変革の時を生きている。

人類が持つ潜在的な力を信じたい。

だから、必ず意識変化が起こると期待したい。

▼人の死を悲しんでも、落ち込んではならない。

▼社会を動かすのは、一人一人の「夢」である。

▼やりたいことがあから、人は頑張ることができる。

▼年を重ねると諦めてしまう人が多い。

自ら夢を抑え込むことにもなる。

▼自分の夢を実現するためにも学ぶのである。

書くとは、自分への問いかけである。

自分が抱いた感情に改めて向き合い、問いかけで自分を開いて言葉にする営みである。

自分に問うことで浮かびあがるものがある。

そこから、新し自身との出会いと発見も生まれる。

自分の感じ方を大切にすりることは自分の言葉・表現を探す損のものとも言えるだろう。

書きたいテーマと自分との間にじっくりと時間を取り、言葉、自分の中で育ち、熟成されたとことで書き始める。

良い仕事(作品)を生むためには、時間がかかる。

▼喜びをもって、物事に当たる人は強い。

それは、正義感からの行動ではなく、自らの主体的な意志の発露であるからだ。

▼「暁のもやに包まれた杉木立。夕べの雨の田圃道。火のような赤トンボが飛ぶ空」

「こういうものから、庶民の文学が生まれる」

必ずしも<天下に一つ>というような、特別な景観は必要はない―幸田露伴。

幸田露伴(こうだろはん、1867年8月22日 - 1947年7月30日)は、明治時代に活躍した日本の小説家であり、考証家でもあります。

彼は「擬古典主義」の作家として名声を博し、雅俗折衷体を用いた豪快な作風の小説を発表しました。

「この教えを、私は、のちに小説を書くようになってから、何度、味わいかえしただろう」作家・野村胡堂

野村 胡堂 (のむら こどう、 1882年 ( 明治 15年) 10月15日 - 1963年 ( 昭和 38年) 4月14日 )は、 日本 の 小説家 ・人物評論家 。『 銭形平次捕物控 』の作者として知られる。

▼私たちの人間ドラマもまた、そに舞台は<どこか特別な場所ではない。

地道な一念の妄動の積み重ねであり、平凡にしてかけがえのない、きょう一日から生まれる。

▼今いる場所、友のために心を配り、行動する日常の生活のなかにこそ理想の世界は築かれていく。

▼人は生きている限り希望がある―キルケゴール

若者は負けじ魂を胸に<自らの使命>を果たしていくのである。

▼登るべき山は眼前にある。

険しければ険しいほど、挑戦の心は誇り高い。

さあ、勝利の頂へ、勇気の一歩を!

▼人間関係には、その人の境涯が表れる。

人間関係を広げることは、境涯を広げることに通じる。

▼孤独や孤立を感じる人も少なくない。

信頼し合えるつながるの構築がより一層重要度が増している。

▼スポーツは「筋書のないドラマ」と形容される。

そこには、予想を超えた感動がある。

▼小さな集いをい大切にする。

膝詰めの対話で人間は互いの触発により関係性が深まる。

▼偉大な目的に生きる人々は守り励まし合い前へ。

▼平和といっても、一人一人の幸福が根本であり、その一人一人を励まし勇気づけることが平和への確実な第一歩となる。

▼新しい時代の扉は青年によって開かれる。

若き逸材が陸続と育ち、いかなく力を発揮してこそ、国も、社会も、団体も、永続的に発展する。

▼知恵は武器よちも価値がある。

モンテスキューの言葉が示す通り、1人の悪徳政治家が存在したおかげで、それまで続いた豊かな国家もたちどころに疲弊していったとすれば、そうした政治家にあふれている日本に豊かな未来はないであろう。

「哲学なき政治家」

彼らは、学校で何を学んできたのか。

明治初期に開校した札幌農学校の校則は「紳士たれ」であった。

校則を通じて試されているのは、子どもを信じる大人側の度量である。

政治家が責任を負う制度の強化が最大の目標となる。

『法の精神』(ほうのせいしん、仏: De l'esprit des lois)は、フランス人の啓蒙思想家シャルル・ド・モンテスキューによって執筆され、1748年にジュネーヴで出版された、政治哲学・法哲学についての著書である。

法律と人間社会の関係性について、多様な観点から総合的に論じられている。

日本では権力分立(三権分立)を定式化した著書として有名だが、そのことについての論述箇所は内容全体のごく一部(第2部第11編の一部)に過ぎず、他にもその内容・論点は、政治学、法学、社会学、人類学など多岐にわたっている。

モンテスキューはこの長大な論考のための調査と執筆に、ほぼ20年を費やした。

そのなかで、彼は立憲主義、権力分立、奴隷制廃止、市民的自由の保持、法の規範などを主張し、さらには政治的・法的諸制度はそれぞれの共同体固有の社会的・地理的特質を反映したものであるべきだということも主張した。