加入している生協、パルシステムの雑誌

『POCO21』の特集で紹介されていた本。

早速、図書館で予約して借りました♪

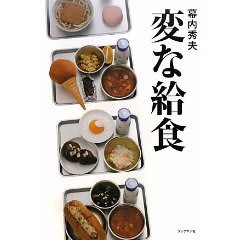

『変な給食』

著:幕内 秀夫

ブックマン社、2009年

本を一緒に見た小学2年生のムスメさえ、

「まさかー!?」と言っていたほど

変な取り合わせの給食のオンパレード!!

(注:ムスメの地域は

給食頑張ってるようです)

まずは、

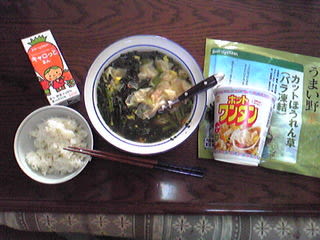

変な給食の再現写真と

各ページのキャッチコピーの鋭いツッコミに

お笑いください!!

表紙の写真は、ほんの一例ですから!

「食育」を掲げた学校給食法の第一条なんて

かる~く、消し飛んでいる

高脂肪・砂糖だらけ・低栄養で

(微量ミネラルが低いという意味)

茶色オンパレードのジャンキーな給食たち。

野菜は…野菜はどこ??

わたしは、変な給食の写真を見ていて

頭3分の1で、胸焼けがしてしまいました。

まぁ、変な取り合わせばかりを

ピックアップしているという指摘がある、と

著者ご本人が 書中で触れていらっしゃいますが。

それは、著者が取り上げたい問題の

本質ではありません。

さて、写真に大笑いされた後は、

この本の真骨頂である

最後の文章を、是非お読みください。

なぜ、こんな変な給食になったのか。

謎が解けることでしょう。

学校給食法の高邁な理念を実現されている

新潟県三条市のご担当者の思いと

米飯給食・地産地消を実現する方法も紹介されています。

学校栄養士さん

自治体ご担当者さんにおかれましては、

ぜひご参考にして頂きたいと思います。

そして、私たち、日々の食卓を担っている親は、

どんな食生活をしていけばよいか、

子どもに食べさせるものには

どんな点に気を付けていけばよいかも

懇切丁寧に解説してくださっています。

「給食でしっかり食べているから」って

油断して、ごはんに手抜きしてしまうと

大変なことになりますよ~!

そうそう、著者の幕内 秀夫さんって、

『粗食のすすめ』を書かれた方なのですね。

読んでみたいと思っていた本です。

いずれ、また。

『POCO21』の特集で紹介されていた本。

早速、図書館で予約して借りました♪

『変な給食』

著:幕内 秀夫

ブックマン社、2009年

本を一緒に見た小学2年生のムスメさえ、

「まさかー!?」と言っていたほど

変な取り合わせの給食のオンパレード!!

(注:ムスメの地域は

給食頑張ってるようです)

まずは、

変な給食の再現写真と

各ページのキャッチコピーの鋭いツッコミに

お笑いください!!

表紙の写真は、ほんの一例ですから!

「食育」を掲げた学校給食法の第一条なんて

かる~く、消し飛んでいる

高脂肪・砂糖だらけ・低栄養で

(微量ミネラルが低いという意味)

茶色オンパレードのジャンキーな給食たち。

野菜は…野菜はどこ??

わたしは、変な給食の写真を見ていて

頭3分の1で、胸焼けがしてしまいました。

まぁ、変な取り合わせばかりを

ピックアップしているという指摘がある、と

著者ご本人が 書中で触れていらっしゃいますが。

それは、著者が取り上げたい問題の

本質ではありません。

さて、写真に大笑いされた後は、

この本の真骨頂である

最後の文章を、是非お読みください。

なぜ、こんな変な給食になったのか。

謎が解けることでしょう。

学校給食法の高邁な理念を実現されている

新潟県三条市のご担当者の思いと

米飯給食・地産地消を実現する方法も紹介されています。

学校栄養士さん

自治体ご担当者さんにおかれましては、

ぜひご参考にして頂きたいと思います。

そして、私たち、日々の食卓を担っている親は、

どんな食生活をしていけばよいか、

子どもに食べさせるものには

どんな点に気を付けていけばよいかも

懇切丁寧に解説してくださっています。

「給食でしっかり食べているから」って

油断して、ごはんに手抜きしてしまうと

大変なことになりますよ~!

そうそう、著者の幕内 秀夫さんって、

『粗食のすすめ』を書かれた方なのですね。

読んでみたいと思っていた本です。

いずれ、また。