12月25日(水ん)、晴れ。

うららかな一日でした。

映像は、昨日の郡山城址。

チョッとした時間調整のため久しぶりに立ち寄りました。

天守閣はありません。

櫓と城門は、昭和の終わり期に、再建されました。

右が追手門、左が追手向い櫓。

追手門再建の時使われた台湾檜の切り株。

直径1メートル90センチほどあります。

再建は、昭和56年ころだったと思います。

当時でも、国内ではこれほどの檜の大木が見つからなかったので、台湾から調達した経緯があります。

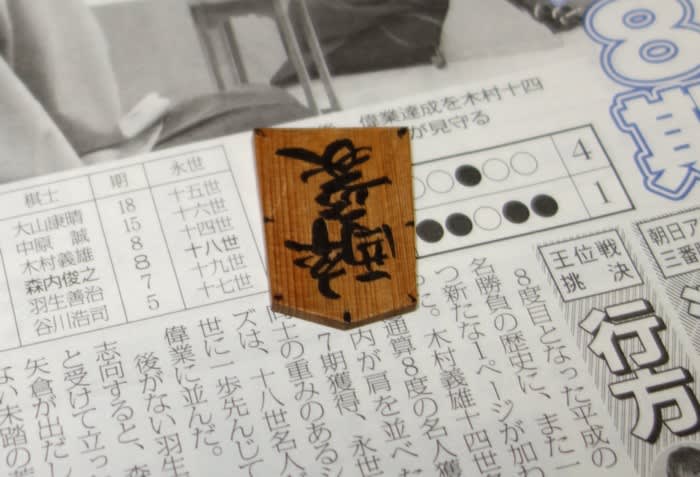

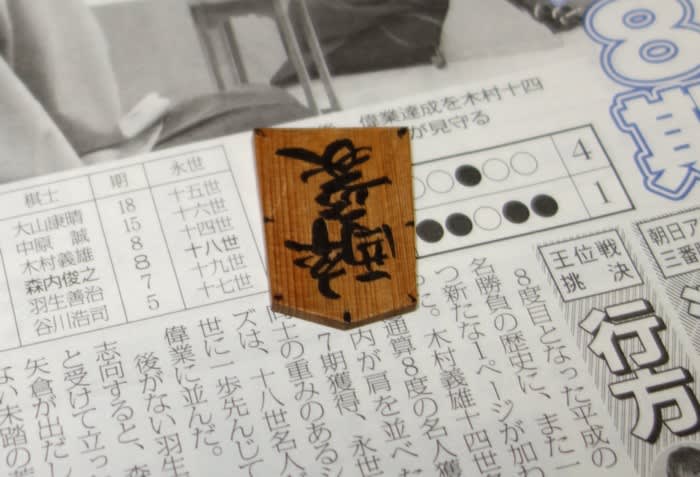

丁度この頃、将棋博物館がオープン。

大山博物長の要請で「平安大将棋・平安小将棋」駒を推定復元しました。

その時、年輪が積んだ檜が欲しかったので、この切り株を使うことを思いつきました。

運よく関係者からこの切り株の端材を入手して、これで復元制作。

その一部が、手元に残したこの「醉象」。

もう一つの「醉象」は、ある方を経由して福井県の朝倉遺跡資料館に差し上げました。

それは、朝倉駒には「醉象」が1枚しか出土せず、本物を一組展示する時に、もう1枚欲しいということでした。

一方、将棋博物館に収めた「平安大将棋・平安小将棋駒」は、その後、どこにあるかは不明。

不明のままではいけないので、所在を近々確かめようと思っています。

柳沢文庫正面玄関、破風造りの馬寄せ。

柳沢文庫では、旧郡山藩・柳沢家の資料類が保存顕彰されています。

昔は良くお邪魔しました。

うららかな一日でした。

映像は、昨日の郡山城址。

チョッとした時間調整のため久しぶりに立ち寄りました。

天守閣はありません。

櫓と城門は、昭和の終わり期に、再建されました。

右が追手門、左が追手向い櫓。

追手門再建の時使われた台湾檜の切り株。

直径1メートル90センチほどあります。

再建は、昭和56年ころだったと思います。

当時でも、国内ではこれほどの檜の大木が見つからなかったので、台湾から調達した経緯があります。

丁度この頃、将棋博物館がオープン。

大山博物長の要請で「平安大将棋・平安小将棋」駒を推定復元しました。

その時、年輪が積んだ檜が欲しかったので、この切り株を使うことを思いつきました。

運よく関係者からこの切り株の端材を入手して、これで復元制作。

その一部が、手元に残したこの「醉象」。

もう一つの「醉象」は、ある方を経由して福井県の朝倉遺跡資料館に差し上げました。

それは、朝倉駒には「醉象」が1枚しか出土せず、本物を一組展示する時に、もう1枚欲しいということでした。

一方、将棋博物館に収めた「平安大将棋・平安小将棋駒」は、その後、どこにあるかは不明。

不明のままではいけないので、所在を近々確かめようと思っています。

柳沢文庫正面玄関、破風造りの馬寄せ。

柳沢文庫では、旧郡山藩・柳沢家の資料類が保存顕彰されています。

昔は良くお邪魔しました。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726