9月24日(火)、晴れ。

晴天が続きます。

先日、京都北部の丹波辺りに。

栗と黒豆が目当てだったのですが、まだ小ぶりでチト早すぎました。

旬は下旬から10月とのこと。

帰りは美山町廻り。

途中、由良川の上流沿いに。

先般の大雨で10メートルほど高い沿道近くまで水かさが増した痕跡が延々と続いていました。

幸いこの辺りは、家が高いところにあったのですが、集中豪雨の恐ろしさを実感した帰り道でした。

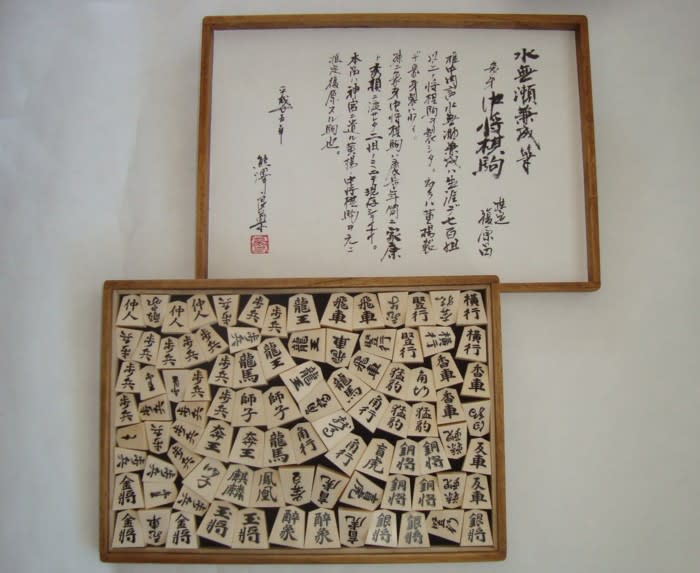

映像は、半月前の制作品。

410年余り前、2組だけが作られて家康と秀頼に渡った「幻の駒」の推定復元品。

文字書きの方法も昔に倣って、書き駒で復原。

素材と文字、駒の形と大きさは、水無瀬神宮に残る同時代の黄楊駒を参考にさせていただきました。

晴天が続きます。

先日、京都北部の丹波辺りに。

栗と黒豆が目当てだったのですが、まだ小ぶりでチト早すぎました。

旬は下旬から10月とのこと。

帰りは美山町廻り。

途中、由良川の上流沿いに。

先般の大雨で10メートルほど高い沿道近くまで水かさが増した痕跡が延々と続いていました。

幸いこの辺りは、家が高いところにあったのですが、集中豪雨の恐ろしさを実感した帰り道でした。

映像は、半月前の制作品。

410年余り前、2組だけが作られて家康と秀頼に渡った「幻の駒」の推定復元品。

文字書きの方法も昔に倣って、書き駒で復原。

素材と文字、駒の形と大きさは、水無瀬神宮に残る同時代の黄楊駒を参考にさせていただきました。

http://blog.goo.ne.jp/ykkcc786/e/3c1b23c633c38f4b2138c29fc72d9427

http://blog.goo.ne.jp/ykkcc786/e/bb5f200631efa953807e1d786d0080b2

この駒の全貌を楽しみにしていました

この駒を見ながら ふと感じたのが

「成駒の色に 朱色が出来たのはいつ頃なのでしょう」

「余り歩」に続き 色々知りたくなってきました

この間、最近将棋を始めた20代の青年が「裏の朱い駒が欲しい」と工房を尋ねて来られた時、「本来は裏も黒なんですよ」と、説明して、裏が朱の駒を置いている盤屋さんを紹介することにしました。

ところで、何時から裏が朱い駒が出来たのかということですが、良く分かりません。

ただ、古い江戸時代のもので、裏が朱の駒を見たことがありませんし、比較的、新しいタイプではないかと思うのですね。

とにかく、分かりませんが、天童辺りで明治ころに始めたことではないかなと思うのです。

回答 難問だったのですね

さらに 中将棋の成駒が朱色なのは

数少ない例だと分かりました

「幻の駒」の400年前の歴史

今朝 あらためて観賞させていただきました

どうもありがとうございました

ちなみに「裏が朱の駒」は推定100年前の歴史ですね

今回の象牙は復元品ですので黒にしましたが、、中将棋の場合は、裏は黒より、むしろ朱の方が良いのではとさえ思っています。