「周回遅れ」の書評です。

長女が送ってくれた本。ようやく読み終えました。

短編集で、その中で一番面白かったのが「逆ソクラテス」。

「自分は、何も知らない」ことを知っていると言った哲学者のソクラテス。

対極にあるのが、決めつけや先入観。

子供を成績で判断し、真の能力を見ようとしない先生。

その先生に、「ダメ生徒」と決めつけられた子供の仲間が反撃。

その方法に苦笑しながら、ぐいぐい引き込まれた面白さ。

この本を読んで思い出した自分の小学生時代。

クラスは28人、全校生徒144人の小さな田舎の学校でした。

もう今は統合され、廃校に。その校舎あとは、地域のサロン的な場に。

鮮明に覚えているのは、「いじめ」。

数人に押さえつけられ、濡れ雑巾を顔に押し付けられ、唾を吐かれたこと。

仲がいいと思っていた友達からの仕打ちにショック。

吐かれた唾の臭さは今でも覚えています。

嫌な先生は一人もなく、6年までの担任の顔と名前は記憶。

1年生の時、病欠の先生をみんなで訪問し、川向こうに大声で呼びかけたこと。

2年生の時、カエルで担任に悲鳴をあげさせたこと。床を踏み抜いた先生のこと。

大学時代、オーケストラの仲間と「学校訪問演奏会」で再会し、感激したこと。

大人になっての人生の厳しさとは異なるものの、小学校時代にも「社会」は存在。

「逃げられない学校」時代に受けた先生との確執はトラウマになることも。

幸い自分にはそんな先生はいなかったが。

数学の先生を見返すために、夏休み数学だけを勉強し、秋に試験で「脱皮」した高校2年生。

「ビッグイベント」は、授業中に他クラスの生徒と廊下で殴り合いで謹慎処分の高3の春。

この本で一番衝撃を受けたのが、「僕は、そうは思わない」の子供の一言。

今思えば、この言葉が言えずに、殻を破れなかった自分の人生。

サラリーマン時代、しがらみや上司・得意先への気兼ね、嫌われたくなくて・・。

小学生の子供を持つ長女が贈ってくれた短編集。

詳しいことは言わなかったが、面白さを感じて父親に送ってくれた本。

転勤族で小学校を3校も経験した長女。愚痴は言わなかったが、悩んだこともあったはず。

本の効用は、過去の自分の体験を想起させること。

そして、今からの生き方に指針も。

もっと本を読まなければと反省です。

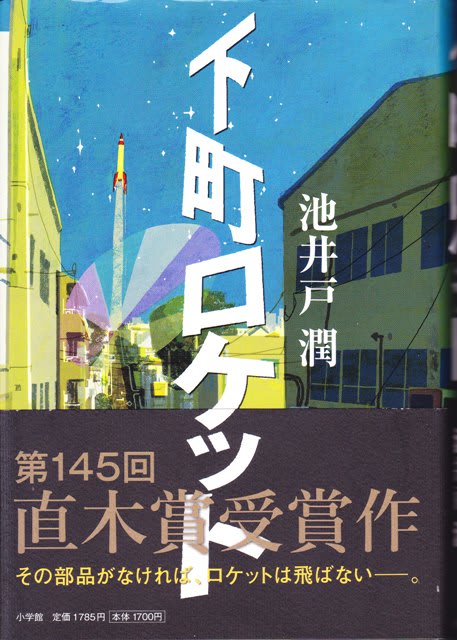

画像 「逆ソクラテス」 集英社発刊

備中神楽 秋祭りに近隣の神社で奉納

餅撒きが子供たちに人気

コーンパン 長女の大好物

このパンを買いに家族で北海道に