サクラは散りましたが近所の遅咲きの桜は今が満開

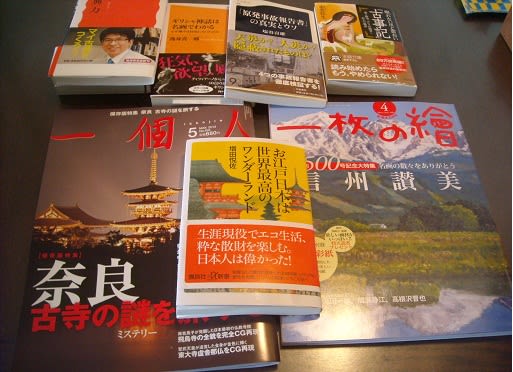

今月買った本

みっちゃんの趣味それ は本を読むこと

は本を読むこと

興味が向けばどんなジャンルでも、

空想をかきたてられるものも、宇宙のお話とか、科学小説も好きです。

先日奈良へ行った、ついでにというのは変ですが・・

「奈良の古寺のミステリーを旅する」 (一個人)

kkベストセラーズ出版社

まだじっくり読みこなしてないのです。

奈良旅行の続き東大寺と興福寺など書きたいのですが、この本を読み切ってからです。

特に興福寺について、7回も火事にあい不死鳥の様に復活を果たした。

1300年も昔、創立当時のこともよくわかっていないけれど、

最新の発掘調査にうらづけられたCG合成全体像などが掲載されています

もっと読みこんで、私の見たこと聞いたことを合わせて頭の中で整理してから又記事にしますね。

完璧に読み切ったのはこちら。。

「お江戸日本は世界最高のワンダーランド」増田悦佐著 講談社α文庫

江戸時代は、なかなか庶民にはいい時代だったようだと

世界で一番人工の多いにもかかわらず。

ゴミや、糞尿のリサイクルが徹底していたとか

庶民は小さなうちで必要ものだけで生活し、急に必要なものはレンタルで間に合わせていた。

一番の支配階級であっても、武士の生活は庶民のあこがれではなくて・・・

現状を楽しむことが優先されていた・・

40~50で隠居して生活を楽しみのだが、

人生の先輩としての知恵者として相談になることも多かったとか・・

でも、働きたいものは定年制がなかったとか・・

高齢で働いているものに恩賞もあったとか・・

70歳以上にしようとしたらあまり多くて、年齢を上げた・・とか書かれている

色々目からうろこ的な江戸の生活が書かれている

一番心に残ったのは、

第5章の、モノはみみっちく、、人間関係は太っ腹です。

第一章で完全リサイクルされてたまちで、古着を雑巾、それ以上も火つけに、燃残った灰も買いに来る商人がいた。

びっくりは使ったろうそくのしずくを買い集める商人がいたことですね。

しずくを集めて一本のろうそくに再生して売る!!

「湯屋の木拾い」」

燃えそうなものは貴重なまきの燃料費を減らすため燃えるものなら、わらくずでも犬や馬の糞でも拾って帰ったそうです

こうして通りにもほとんどチリのないお生活な街が維持されていたそうです。

完全リサイクルで、ごみもない・

大勢の人間が集中して、すんでいたので商売として成り立った。

面白商売として、ほかにも「蚊に刺され屋」

猫ののみ取り屋

これはくわしくね。

猫に適当な温度のお湯をかけて、

オオカミの毛皮で包む。

蚤が嫌がって乾いた狼の毛皮に移るという仕掛けとか・

その後始末を考えても、江戸の猫の数を考えても

一匹3文(62円)位という値段で生活はできそうにない。

そこで登場するのが心づけ。いまでいうチップらしい。

そこまで工夫したのなら、祝儀の一つも弾んでやろうという客のいきな計らいがあるそうです。

「のむ・うつ・かう」をしなければ食べていける社会であったらしい

もちろん宵越しの金はもたないという気風が基本らしい

そしてお稽古ごとも盛んであった、もちろん読み書きソロバンも・・

世界一の識字率といわれていますよ

そのお稽古ごともお祝儀は3つ。

「江戸ー現代に続くいきの原点、」小山観翁によると、

本来の「お礼」。「お車代」「お祝儀」と別封筒で3つに、

名のあるお店の菓子折の上に載せるのがいきなんだそうです。

江戸からのお伊勢参りの散在ぶりはみなさんご存知ですよね。

こう仲間などで積み立てて散在したそうですよ~

その中でも「犬の代参」というのがあったそう。

飼い主に代って犬が代参する。

もちろん道すがらいろんな人に助けられながら・・

こんな心根の日本人がどうして福島の動物を見殺しにしたりできる人間になってしまったのか。

江戸時代はまだまだいろんなことがあるようです、

もしよろしかったらこんな本も読んでみてくださいな。

読んでくださってありがとう