『COVID-19との長期戦に備えて(参考にすべき国々と比較 07)』

『今回の調査結果は、データの未更新「※7日以上未更新」が多く、ご参考』

『新規感染者数PPM値は、韓国の急増が心配、「大規模な第9波の可能性」、

これを「対岸の火事」とはせずに、「他山の石」として徹底的に比較検討を』

この度の本当に厄介な感染症は、日本では『新型コロナウイルス感染症』と呼ばれ、報道されていますが、世界中で、WHOの定義、病名が『COVID-19』、ウイルス名が『SARS-CoV-2』で使われています。 感染予防を徹底させるには、関係者は状況を、PPM(パーツ・パー・ミリオン)数値とその増減・傾向のグラフ表示を、一部の他国との比較で報道したらいかがと思います。

人口100万人あたりのCOVID-19の感染者数推移(2023/06/21)

7日間の新規感染者数(人口100万人あたり)2023/06/21現在

World

26.6

81.4%

China

3.2

68.3%

France

129.6

59.3%

Germany

14.3

54.9%

Japan※

0.0

100.0%

South Korea

2196.0

119.1%

United Kingdom※

0.0

- %

United States※

0.0

100.0%

パーセントは先週比

※グレーは7日以上未更新

2022年人口

新規感染者数PPM値は、7カ国中の2カ国(フランスと韓国)が世界平均以上、韓国が急増しています。 台湾情報なし。 相変わらず中国の数値は良く分かりません。

札幌医科大学医学部 附属フロンティア医学研究所 ゲノム医科学部門の情報

人口100万人あたりのCOVID-19の死者数推移(2023/06/21)

7日間の新規死者数(人口100万人あたり)2023/06/21現在

World

0.1

60.9%

China※

0.0

- %

Germany

0.1

46.7%

Japan※

0.0

100.0%

South Korea

1.3

181.1%

United Kingdom※

0.0

100.0%

United States※

0.0

100.0%

パーセントは先週比

※グレーは7日以上未更新

2022年人口

7日間の新規死者数PPM値は、※グレーは7日以上未更新が多く、今回はデータとしては不十分でした。

札幌医科大学医学部 附属フロンティア医学研究所 ゲノム医科学部門の情報

『大規模な第9波の可能性』と専門家の間で言われていますが、新型コロナウイルス(Covid-19)の発生から3年余りが経ちました。 政府は、新型コロナウイルスの感染法上の分類を5月8日から、季節性インフルエンザと同じ『5類』に引き下げると決めました。

いろいろな統計表や、グラフが発表されていますが、このCOVID-19は強力で、第1波から、第8波まで、簡単には判断できないほど、世界中の各国・地域に各々、複雑な展開をしています。

以前は、日本も『日本のコロナ対策はミステリアス』、「ジャパンミラクル』とか言われていますが、今は,一部の海外の関係者から、日本の関連数値に疑問が出始めています。

この記事内容を思い出して、今迄の対策の『総括的評価』をやって頂き、最近、急に、日本で猛威を奮っているのは、どの、グループ・型・株、でしょうか。 関係者の皆様には、欧米の抑え込んでいる国々のいいところは、ご参考にしていただき、更なる対策と改善をお願い致します。

(記事投稿日:2023/06/23、#665)

『原発のこと 2(廃炉の現実、未来につなぐ思い)』

『原子炉を運転しているときと休止している状態では、どこが違うのか?』

冒頭から、上手い例ではありませんが、昔、中国の周恩来元首相が言いました。 『始皇帝の墓は、発掘した後、そのままに維持・保管ができる技術が開発されるまでは発掘しません、させません』と。 それが今も続いています。

地震大国日本は、原発の『使用済み燃料』の『処分・保管』の目途がつかないうちに原発の建設を始めました。 その『処分』はできるのでしょうか? 地震大国日本での、その『保管』はできるのでしょうか?

さらに、大きな課題は『廃炉』です。 現在の運転中・建設中・計画中・廃止・解体中の実態は良く分かりませんが、『廃炉』にするまでは中性子を出し続けるので冷却は必要と聞いたことがあります。 更には『廃炉』の後でも原発の燃料の『保管』の課題は残るのではないでしょうか。 この課題・問題はいつも定期的に公開されるべきだと思います。

こんな疑問も、『原子炉を運転しているときと休止している状態では、どこが違うのか?』いつもあります。

ウエブ情報から抜粋・引用

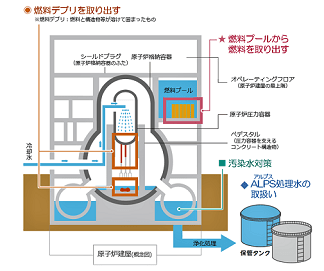

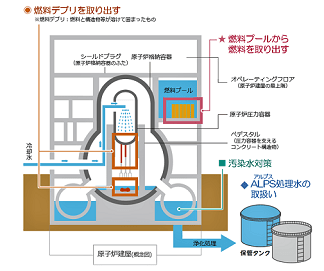

『2011年、世界最悪レベルの事故を起こした福島第一原発。 11年たった今も廃炉に向けた作業が日々続けられている。 核燃料デブリの取り出しや汚染水の処理をどう進めるか。 放射性物質は自然環境や生きものに影響を与えるのか。 多くの研究者や技術者がそれぞれの最前線で模索を続けている。 一方で番組が行ったアンケートでは人々の廃炉への関心の低下も浮き彫りに。 次世代まで確実に続く廃炉の現状やこの先の課題について考える。

ウエブ情報から引用

ウエブ情報から引用

福島原発の現状について

この番組で定期的に放送している福島原発の現状。 今回はまず町の人に廃炉作業がいつまで続くかを知っているかをアンケートしている。 その結果、38%が「知らない」、一番多いのは12%の100年以上である。

耳かきで山を崩すようなデブリ取りだし

汚染水の海洋放出が大問題に

(記事投稿日:2022/10/30、#593)

『(22/06/04)日経新聞から(大変心配なタイトルと見出し 6)』

『出生率 6年連続低下、昨年1.30最低に迫る、出生数最小』

『少子化対策、空回り(結婚の減少も拍車をかけ、満身創痍)』

先ずは人口減少化の状態を、総務省統計局のデータをウエブ情報から引用です。

人口減少社会の到来

○わが国の総人口は2006年にピークを迎え、2007年から減少に転じると予想。

○2050年の総人口は約2,700万人も減少し、1億59万人と、38年前と同水準になると見込まれている。

資料:

2003年までは総務省統計局「国勢調査」、「10月1日現在推計人口」、2004年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」 ウエブ情報から引用

出生数、合計特殊出生率の推移

ウエブ情報から引用

合計特殊出生率の推移(日本及び諸外国)

ウエブ情報から引用

2016年以降、わが国出生数の減少ペースが加速している。 2015年までの15年間は、おおむね年率▲1%の減少ペースであったが、2016〜2018年はおよそ▲3%に加速し、2019年に▲5.8%の大幅減少を記録した。 2020年は▲2.8%にとどまったが、2021年にはコロナ禍の影響もあり▲6%減少の大台に乗る可能性がある。

その結果、2016年に初めて100万人を切ってからわずか5年で80万人を割り込む可能性も見えてきた。 少子化といわれながら、1997年に初めて120万人を切ってから20万人減るまでに19年かかったことを考えれば、足元での急減ぶりの重大性を、安易に見過ごすべきではない。

少子化をもたらしている要因は、女性人口の減少や高齢女性の割合が高まるなど、構造的な要因によるところが大きいが、足元では出生率も下げ足を速めている。 当面、構造的な要因が出生数の押し上げに寄与することは期待できないため、出生率を引き上げる以外、わが国の少子化に歯止めをかけることはできない。

長く出生数の下押しに寄与してきた婚姻率の低下は、近年結婚に前向きな若い世代が増えたこともあり、ようやく主たる要因ではなくなっていたが、コロナ禍が再び婚姻数を大きく押し下げようとしている。 コロナ禍によって結婚・出産を後回しにするカップルや、経済環境の悪化などによってそれらを断念する若い世代が生じることによって、今後長期にわたりわが国出生数が下押しされることが懸念される。

わが国政府も無策だったわけではない。 2009年に政権与党となった民主党は「控除から手当へ」を合言葉に、子育て世代に従前よりも手厚い現金給付制度である子ども手当を創設したが、当初の予定額まで予算を確保することができなかった。 その後政権の座に返り咲いた自民党は、とりわけ待機児童対策(現物給付)に力を入れたものの、保育所の受け入れ枠が拡大した2015年以降に少子化が一段と加速している。 子育て環境に優れているとみられるフィンランドでも、2010年以降出生率が急落しており、わが国のように、保育所の受け入れ枠拡大に力点を置いた現物給付重視の政策だけでは、少子化を食い止めることは難しいと考えられる。

加速度をつけて進む少子化の背景には、若い世代の経済状況や雇用環境の悪化がある。 1967年以前に生まれた世代に比べて、1972年以降に生まれた世代は、男性正社員の年収が40歳代前半で130万円少ない。 雇用も流動化しつつあり、とりわけ女性で、若いうちに職場などでのポジションやスキルアップを図ろうとする意識が強くなり、結婚や出産といった家庭生活よりも、仕事や勉学などの社会生活を重視する傾向が強まっている。こうした若い世代の意識の変化に沿った少子化対策が必要となる。

少子化対策のポイントは、若い世代が、仕事や勉学などの社会生活を優先させるあまり、結婚、出産、育児を含む家庭生活の構築に向けた将来設計を先送りすることのないよう、社会保障制度や子育て支援制度、雇用政策などの政策パッケージによって彼らのワーク・ライフ・バランスの向上を図るとともに、「社会全体で子どもを育てる」という雰囲気を醸成することである。

社会保障の面では、現在の児童手当の満額に相当する金額を、所得制限や年齢に関係なく、18歳までの子ども全員に支給する新たな児童給付制度(児童手当の修正、もしくは給付付き児童税額控除)を策定し、そこをスタートラインに、今後徐々に予算規模を拡充していくことを検討すべきである。これまでの少子化対策の流れから考えれば、多少高いハードルであるものの、少子化に歯止めをかけるためには、思い切った財政措置に向けた議論を避けるべきではない。

問題・課題は山積みですので、満身創痍の『縦割り多組織・多制度・多規制不全』を踏まえて、どの切り口から入っても必ず『IT後進国』がネックになりますが、この問題・課題は総花的な対応は大変です。 せめて、マイナンバー制度を使って、諸手当と諸給付金が本当に必要な方々に、届けやすい仕組みを充実させて頂きたいです。 昔、某国会議員が『金目でしょ』といったことが頭にこびりついています。 意味・背景は違いますが、大事なことです。 特に行政・官僚の皆様には、『緊急課題の最低賃金の改善』を、頑張って頂きたくよろしくお願いします。

(記事投稿日:2022/06/05、#538)

『(22/05/31)日経新聞から(大変心配なタイトルと見出し 5)』

『ごみ363万トン大移動(7都県の産廃、全国で処分)』

廃棄物は『産業系廃棄物』と『一般廃棄物に』に大別され、一般廃棄物は『事業系一般廃棄物』と『家庭系一般廃棄物』に分けられています。

『家庭系一般廃棄物』については、かなりの部分は個人がそれぞれ工夫して頑張れますが、根の深い・いつもある課題『縦割り多組織・多制度・多規制不全』の下で、やはり、最も心配なのは『産廃・産業系廃棄物』です。

『ごみ大移動、首都圏は数年で満杯:日本経済新聞 環境省の推計では、山梨県を含む首都圏の処分場は20年代後半にも満杯になる。 処分場の新設数が減少の一途をたどる中、産廃とどう向き合うか。 日本は切迫した課題に直面している。』

ウエブ情報から引用

ウエブ情報から引用

2020年環境省まとめ『ごみ363万トン大移動(7都県の産廃、全国で処分)』

関東地方で発生した総量はおよそ1億トンのうち、地方への比率は小さいですが、危機的状況です。

131万トン 中部地方へ

102万トン 東北・北海道地方へ

54万トン 九州・沖縄地方へ

50万トン 中部地方へ

18万トン 近畿地方へ

7万トン 四国地方へ

この課題は、複合的な原因でしょうが、まず、頭をよぎるのは、日本の木造住宅の寿命は、新築から解体するまで約30年といわれ、米国の55年、英国の77年と比べて、日本の寿命が極端に短くなっています。

さらには、国土交通省の発表があります。 『マンションの物理的寿命を117年 ということは、マンションは一生ものと言えなくはありません。 海外では、200年・300年のマンションはたくさんあります。』と!

簡単な推測ですが、住宅関連だけでも、その寿命から、日本の産廃の『単位人口当たりの量』は海外の何倍かになりそうです。 ものを安く作って輸出するために、実働をしてきた大勢の方々が安い給料でウサギ小屋に住まざるをえなかったこと(ひどい表現をご容赦願います。)で、やっと国際競争力であったように思います。 今後の複合原因の修正には時間がかかります。

必ず、突き当たりますのは『縦割り多組織・多制度・多規制不全』です。 どの切り口から入っても必ず『IT後進国』がネックになりますが、この問題は個人で、すぐにできる解決策はありませんので、関係者の皆様、特に行政・官僚の皆様には、時間はかかりますが頑張って頂きたくよろしくお願いします。

(記事投稿日:2022/06/05、#537)