『天守閣も戦うために縄張りした松山城(安土城は居住空間!)』

―「本丸の一角」に深さ44ⅿの井戸(造り方、目から鱗の傑作)―

一般に天守閣は、天守台の上に、平時も戦時も民衆や敵を威圧するものとして、5重6層など、威風堂々としていますが、実際には、天守閣は居住のためではなく、武器蔵・食料庫に使われていました。 いわゆる『ハコモノ』と言われてもしようがない面がありましたが、織田信長、ただ一人、違いました。

安土城は信長自身が天主閣に居住し、隣の本丸御殿には、天皇を迎えるための施設だったという可能性が指摘されており、その根拠は沢山あります。 表題から脱線しますので、次の機会にします。

安土城だけは天守閣と呼ばない、考えられる説は二つ;❶キリストの神であるデウスを天主と称していたことから名付けた ❷唯一天主で生活していた主の住まいなので天主と名付けた。

先日、BSプレミアム放送で『絶対行きたくなる! ニッポン不滅の名城・四国の名城・松山城 知られざるルーツを探る!』が放映されました。 『城好き』な自分が、いつも気になっていたのが、山城・平山城の『飲料水』でした。

山城と平山城は、独立した山・丘陵、または尾根の先端の高いところに『本丸』と『天守閣・天主閣』を作ります。 『飲料水』の心配は、山城と平山城にありますが、今回の松山城の特例は別として一般に、頂上から数十メートル以上、下ったところに湧水井戸があります。

この伊予松山城を、先ずは俯瞰・遠景で見てみます。

写真(1)松山城全景

(手前が総構えの一角、その右奥に二の丸、左奥に三の丸、勝山山頂に本丸と天守閣、裏側に北には北曲輪、南東には東曲輪)

ウエブ情報の引用

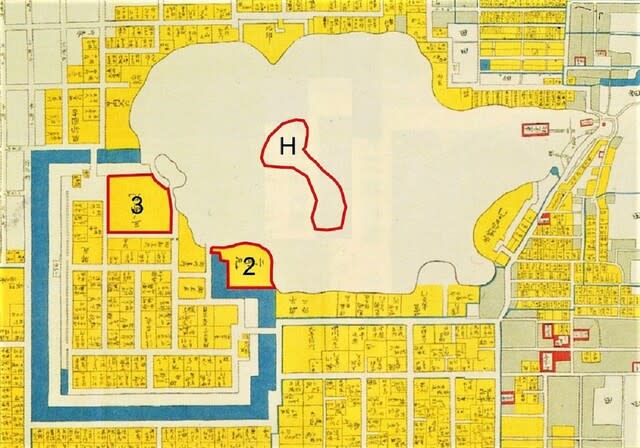

写真(2)松山城古地図

(Hエリア全体が本丸、山頂の本壇にある天守(大天守)は、日本の12箇所に現存する天守の一つで。 この中では姫路城と同じく、連立式で、日本三大連立式平山城の1つにも数えられる。 天守閣の反対側に井戸)

ウキぺデイアより引用

写真(3)伊予松山城の本丸21棟の重要文化財

天守、三ノ門南櫓、二ノ門南櫓、一ノ門南櫓、乾櫓、野原櫓、仕切門、三ノ門、二ノ門、一ノ門、紫竹門、隠門、隠門続櫓、戸無門、仕切門内塀、三ノ門東塀、筋鉄門東塀、二ノ門東塀、一ノ門東塀、紫竹門東塀、紫竹門西塀

ウィキペデイアより引用(井戸は本丸の南側にある)

今回は驚きました井戸を掘るではなく『井戸の周囲を埋め立てて、使用するレベルまで井戸端を持ち上げたこと』には、目から鱗でした。 伊予松山城の本丸は、独立峰、標高132ⅿの勝山の頂上に、南北に長い本丸の台地に立つことになります。 ここにあるのが本丸井戸。 素人の想像ですが、勝山の南峰も北峰も、標高は132ⅿ以上あったのが削られて、井戸の場所(鞍部)の埋め立てに利用されたのではと想像できます。

本丸の台地はもともと南北に長かったわけではなく、実は南峰、北峰の双峰があり、その谷間を埋めて細長い台地にしたもの。 谷底にあった泉を井戸にしたと伝わっています。 これで納得がいきましこの井戸は井戸端からの深さは44ⅿあります。普通、湧水井戸は山は尾根の頂上から数十メーター下になります。

写真(4)伊予松山城独特の本壇の拡大図(戦うための天守閣)

ウキペデイアより引用

大概の天守閣は、望楼型や層塔型で、5重6層・6重7層と高さも数十メートルと高層です。 小天守や櫓を付けた連結天守閣があります。 更に、西国の外様大名に備えて、戦える、長期戦に耐える連立式天守閣の巨大城郭が、姫路城・和歌山城、松山城です。 名古屋城・広島城は連結天守閣ですが、ほぼ同様に、徳川幕府は戦わずに、西国外様大名から、およそ300年も守り続けられた城郭ネットワークだったと思われます。

秀吉の子飼いの賤ケ岳七本槍の一人で、松山城の創建者『加藤嘉昭』を44万石の大大名まで引き上げた『徳川家康』は凄い『神君』です。

(20201005纏め #231)