けっこう長い間悩みながら、レカネマブ投与が本格化してきたことに対してこのブログで疑問を表しました(10月16日)。そうしたら昨日のネットニュースで以下の記事に遭遇。

[東京 17日 ロイター] - エーザイ(4523.T), opens new tabは17日、米バイオジェン(BIIB.O), opens new tabと開発したアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」について、オーストラリアの医療製品管理局(TGA)が早期アルツハイマー病の治療法として推奨しないとの初期の審査結果を示したと発表した。

ニューヨークランプミュージアムで。2024.9.28

欧州ではレカネマブは否定的だということは、もう少し前からはっきり表明されていました。

欧州ではレカネマブは否定的だということは、もう少し前からはっきり表明されていました。[7月26日 ロイター] - 欧州連合(EU)の欧州医薬品庁(EMA)は26日、エーザイ(4523.T), opens new tabと米バイオジェン(BIIB.O), opens new tabが開発したアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」について、販売承認しないよう勧告した。認知機能低下を遅らせる効果が、脳腫脹などの重篤な副作用のリスクに見合わないとした。

エーザイとバイオジェンは再審議を求めると表明。ただ、当局にどのような情報を提供するかは明らかにしなかった。

欧州委員会はEMAの見解に沿った決定を下すことが多い。

さらにフランスでは2018年から認知症治療薬は保険適応を外していたことは知ってる方もいるでしょう。

さらにフランスでは2018年から認知症治療薬は保険適応を外していたことは知ってる方もいるでしょう。フランスの保健省は6月1日、アルツハイマー型認知症治療薬の保険償還を8月1日から停止すると発表しました。 対象となるのは▽ドネペジル(アリセプト)▽ガランタミン(レミニール)▽リバスチグミン(イクセロン/リバスタッチ)▽メマンチン(メマリー)――の4剤(カッコ内は日本での製品名)。2018/06/07

そもそもレカネマブを承認している国は、2か月前の情報では世界で8か国だけです。

そもそもレカネマブを承認している国は、2か月前の情報では世界で8か国だけです。レカネマブは、英国のほか、米国、日本、中国、韓国、香港、イスラエル、アラブ首長国連邦で承認を取得し、米国、日本、中国で発売されています。2024/08/22

なぜ、日本ではレカネマブが認知症治療薬としてこんなに脚光を浴びるのか、どう考えても理解できません。前記事で書いたように東京都のHPでは特設サイトまで立ちあげている…

なぜ、日本ではレカネマブが認知症治療薬としてこんなに脚光を浴びるのか、どう考えても理解できません。前記事で書いたように東京都のHPでは特設サイトまで立ちあげている…上記の記事を読んでみると、脳出血や脳浮腫という副作用の大きさが、認知症発症予防の効果を超えてしまうというのを否定の理由として挙げられています。

レカネマブ推進者としてよくマスコミで解説されている東京大学大学院神経病理学分野教授の岩坪威先生の発言。(m3.com2023年10月10日 要約)以下岩坪先生の発言は青字で表記してあります。

「レカネマブ投与群では、脳の浮腫や滲出液貯留(ARIA-E)が12.6%に、微小出血(ARIA-H)が17.3%に認められました。プラセボ群ではそれぞれ1.7%、9.0% 」

実はアメリカでは2名の死亡例もあるということです。(因果関係は一応否定されています)

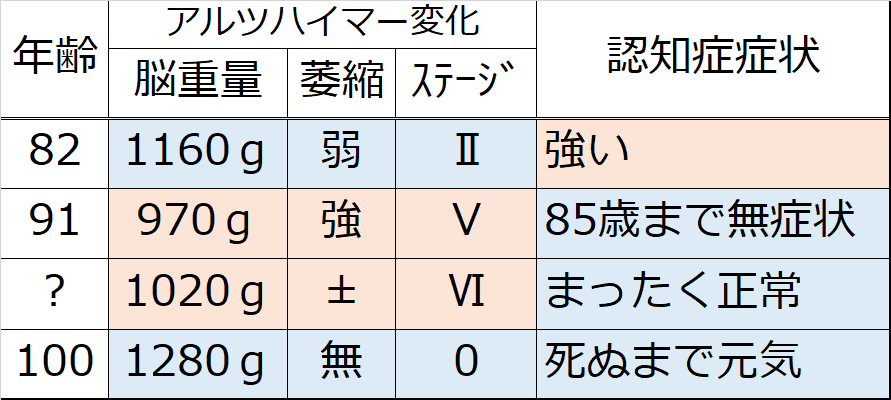

ここでもう一度、1.5年の投与で発症予防ができたというエーザイ側の主張をおさらいしておきましょう。

ここでもう一度、1.5年の投与で発症予防ができたというエーザイ側の主張をおさらいしておきましょう。CDR(Clinical Dementia Rating:臨床的認知症尺度)を用いてその効果を評価しています。

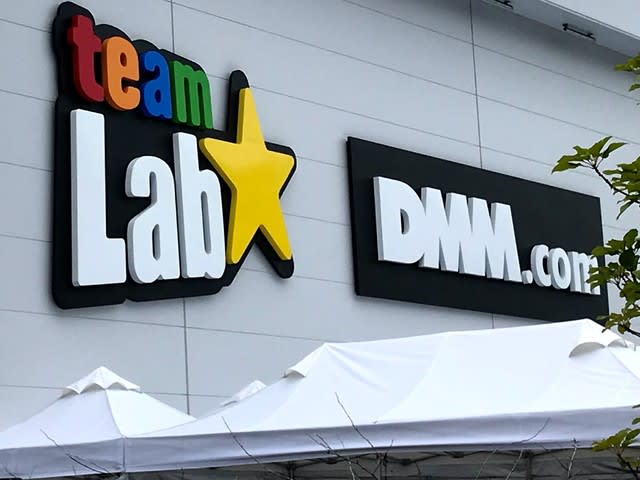

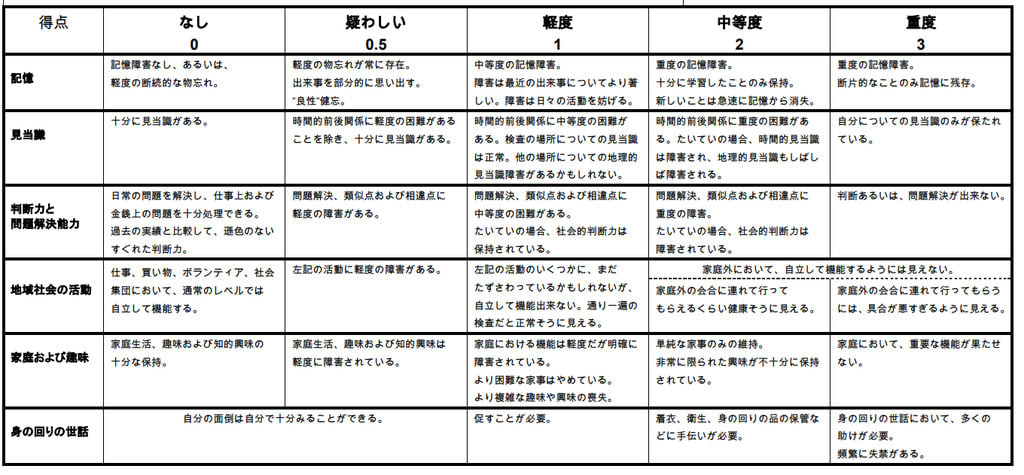

CDRは 「認知症の重症度を評価するためのスケールの一つ。このスケールの特徴は、認知機能や生活状況などに関する6つの項目を診察上の所見や家族など周囲の人からの情報に基づいて評価する『観察法』です。それぞれの項目は『健康』な状態から「重度認知症』まで5つの段階に分類されています。評価表に基づいて分類することで認知症の程度だけでなく、特に障害されている機能を把握し、予後の見通しを立てるのに役立ちます 」

6つの項目の詳細は記憶、見当識、判断力・問題解決、社会適応、家庭状況・興味関心、介護状況の6分野です。

これが全体。

レカネマブは疑わしいと軽度が対象。上から記憶、見当識、判断力・問題解決、社会適応、家庭状況・興味関心、介護状況の6分野。

健康(CDR=0)、認知症疑い(CDR=0.5)、軽度認知症(CDR=1)、中等度認知症(CDR=2)、重度認知症(CDR=3)の5段階で評価します。

まったく問題がなければCDRスコア0点。最重度の場合はCDRスコアは3×6=18点になります。

数字で表されるのでとても客観的なようですが、あくまでも観察もしくは家族などからの情報で評価する「観察法」なので、適切な評価かどうかは難しいところがあります。

子細に見てみると症状の分け方そのものにも判断が難しいところがあったります。

健康から認知症疑いへの評価になると、1分野で0.5点CDRスコアが上昇します。6分野全体的に認知症疑いになってしまうとCDRスコアは0.5×6=3点になります。

さて、レカネマブを投与したグループとプラセボグループのCDR評価による比較が、有効であるという根拠として提出されています。

岩坪威先生の発言。(m3.com2023年10月10日 要約)

「認知機能低下の抑制効果は、18カ月間で見られた認知機能の悪化量(CDR-SBスコア)は、レカネマブ投与群の1.21に対し、プラセボ群は1.66。つまり、投与群でも認知機能低下の進行は食い止められなかったが、プラセボ群での低下と比べると、悪化量は投与群で27.1%小さいことが示されたことになる。このことから、レカネマブの投与によって、認知機能低下のスピードが3割弱遅くなったと解釈できます 」

レカネマブを投与してもCDR評価は1.21悪化した。

レカネマブを投与しないとCDR評価は1.66悪化した。

つまりレカネマブ投与した効果はCDR評価で言えば1.66-1.21=0.45あったという結論だといっているのですね。

投与しなければ1.66になるところが0.45少なかったから

0.45÷1.66×100≒27.1%

この数字をもとに認知症になるスピードを約3割遅らせることができるとマスコミでは宣伝されています。

この治験は北米、欧州、アジアの235施設で早期アルツハイマー病(正確に言えばアルツハイマー型認知症ですが)当事者1,795人(レカネマブ投与群:898人、プラセボ投与群:897人)でスタートしています。

この治験は北米、欧州、アジアの235施設で早期アルツハイマー病(正確に言えばアルツハイマー型認知症ですが)当事者1,795人(レカネマブ投与群:898人、プラセボ投与群:897人)でスタートしています。大規模で、客観的な調査の印象が迫ってきます。投与期間は1年半。3か月ごとの計測で最後は1,471人でした。15%くらいは減るものなんでしょうか?

続けて0.45の差について。

続けて0.45の差について。「認知機能の低下が軽い方々(各項目の点数が0.5から1以内)を対象にして、平均で1つの項目にMCIと軽度認知症レベルの違いに相当する差が出た、ということが大きな意味を持つ 」

もちろん有意差検定などは行われていると思いますが、前に掲げたCDRの表を見てください。「0.45というのは6分野のうち1分野だけ見ても段階の評価は変わらなった(どの分野も認知症の疑いから軽度認知症の症状に移行しなかった)」ということです。実際は投与群で1.22、プラセボ群で1.66増加したのですから、言い換えると投与群でも2分野で低下し、プラセボ群では3分野低下していますが。

数字だけが「有効!有効!」と独り歩きしているような気がします。

岩坪先生は「患者やその家族がレカネマブの効果を実感することは難しい。症状の進行スピードが抑えられ、『日常生活の中のいろいろなことについて、より良くできる(ではなく、できていることができ続ける。岩坪先生のお考えだと進行するが前提ですから)時間が増える』ということは、大きな意味を持つ 」といわれています。

私は使ったことはありませんが、臨床の場面ではCDRは2~3の点数評価の変化があるときに、改善や低下と理解します。

さらに続けて「投与期間について」

さらに続けて「投与期間について」「レカネマブを投与していても、認知機能はゆっくり低下し、やがて中等症に至る。軽度認知症段階と比べて、残った神経細胞の数が一段と少なくなる中等症レベルまで進むと、レカネマブでAβを除去したとしても有効性が期待できにくくなる。中等症レベルになったところで、投与の見直しや別の治療への切り替えを考えることが必要になる可能性がある」

6分野すべてが、認知症の疑い(CDR=3)から、6分野すべてが中等症になる(CDR=6)という時点まで待つとして、1年半投与してもCDRが1.22進行したのならばCDR=3になるには3.7年かかるということになります。

1分野でも、CDR=0.45の変化が大きな意味を持つという解説を踏まえれば、CDR=3.5になることで方針変更の可能性も考慮すべきということになります。それには0.6年で到達します。つまり投与を始めて1.5+0.6=2.1(年)でレカネマブ投与の意味はなくなる…

私たちの主張している、脳機能からみる脳の生活習慣病としての認知症という発想からは、正常者からの予防活動も指導できるし、MCIよりもクリアに認知症の超早期段階も捕捉できるので、早期発見早期治療につなげることができるのに。と今日もまた切歯扼腕してしまいました。

私たちの主張している、脳機能からみる脳の生活習慣病としての認知症という発想からは、正常者からの予防活動も指導できるし、MCIよりもクリアに認知症の超早期段階も捕捉できるので、早期発見早期治療につなげることができるのに。と今日もまた切歯扼腕してしまいました。

by 高槻絹子