今日の写真は城ヶ崎海岸Jガーデンの夏の日

「一般的に言って、家の新築はボケにはいいのですか?悪いのですか?」

答えは、全く残念なことに

「一般的には言えないのです」

なぜボケてゆくのか、なぜカムバックできるのかを説明する時に、この「家の新築」ということを通して考えるとわかりやすいかと思って取り上げます。

その前に、エイジングライフ研究所が考える認知症のメカニズムをごくごく簡単に説明しておきましょう。

高齢者は、何らかのきっかけをターニングポイントとして生活が変わってしまうことがあります。

それまで、その人らしく生きてきたその生き方、その生活ぶりを大きく変えて、何もしない・・・そうすると脳の老化が進んでしまい認知症になっていくと考えています。

生きがいもなく、趣味や交友も楽しまず、そして運動もせずに家で居眠りばかりして時を過ごす生活に入ってしまうことは、脳の働きから言えばどこも使っていないことになります。左脳も右脳も運動脳も。ましてそれらの脳の舵をとる前頭葉の出番は全くなくなるのです。

わかりやすい例を上げましょう。

仕事一筋でやってきた人の定年退職。

固くまじめに仕事一筋。趣味もなければ友達もいない。帰宅後は家族と会話を楽しむどころかむしろ苦虫をかみつぶしているような日々。一人でお酒を飲んだりテレビを見たり。

こういう人が、退職したらどんな生活になるでしょうか?まさに「生きがいもなく、趣味交友もなく、運動もしない」文字通りのナイナイ尽くしの生活になってしまいますね。

その先に認知症(の小ボケ)が待ってるのです。この時、司令塔である前頭葉だけがうまく機能していない状態です。

そしてそのまま、その生活を続けていれば着々と認知症は進みます。

だいたい3年を過ぎると中ボケに突入、さらに2-3年で大ボケ(このレベルになって初めて世の中で言われている認知症)が見えてきます。

さて、家を新築やリフォームをした場合のことです。

中ボケのレベルは、脳の老化が加速してきて、前頭葉はほとんど上手に機能していませんし、左脳や右脳の働きにも低下がみられるようになってきています。生活遂行能力はちょうど幼稚園児くらいと考えるといいと思います。

幼稚園児が全く新しい環境に置かれたらどうなるかを想像するのです。

幼稚園児がお風呂の水加減や湯加減を自分でやるでしょうか?

給湯器のスイッチを管理するでしょうか?

施錠は?

電気やガスのスイッチをキチンとつけたり消したりできるでしょうか?

全て、やらせていないことですよね。

中ボケレベルの高齢者にとっては、もともとうまく使えなくなっているさまざまなスイッチなどの器具。

それが「便利に」見たこともないようなものに変わってしまったら?トラブルに決まってます。

つまり、中ボケになったら、新築や大幅なリフォームは脳機能にはマイナス要因として働いて、老化を促進することになります。

周囲がよほど気を配って、新しい環境に戸惑わせないようにして、快適さを感じさせてあげるようにすると、もちろんマイナス要因にはなりませんよ。

問題は小ボケレベルの高齢者。

前頭葉がうまく働いていないので、状況判断力、学習能力ともに以前のようには発揮できない状態になっています。

だから、新しい家の便利な、文化的な、快適な暮らしのための様々な新しい工夫を使いこなすには、ちょっとエネルギーと時間が必要なのです。

その期間を覚悟して、気長に繰り返し使い方を教えて・・・と周りの人たちが考慮してあげると、何しろ快適な生活ではあるわけですから、「新築をきっかけにして元気になった」といわれることは十分期待できます。

ところが、小ボケの人たちの特徴としてほんとうに普通に話せます。

失敗を繰り返しながらも、言い訳はそれなりに納得できるようなことばが並びますから、家族は腹立たしい気持ちになってしまい、つい厳しく糾弾することもよく起きます。

この状況は、当然マイナス要因になり「新築をしたころからボケが進んだみたい」と言われるようになりますね。

高齢になると、新しいことに慣れるのも覚えるのも確かに不得手になりますが、年齢相応の脳機能を保っていると時間がかかっても適応できるものです。

見えやすくするために字を大きくするなどの家族の工夫もちゃんと役に立ちます。

もう少し、基本的なことを考えておきましょう。

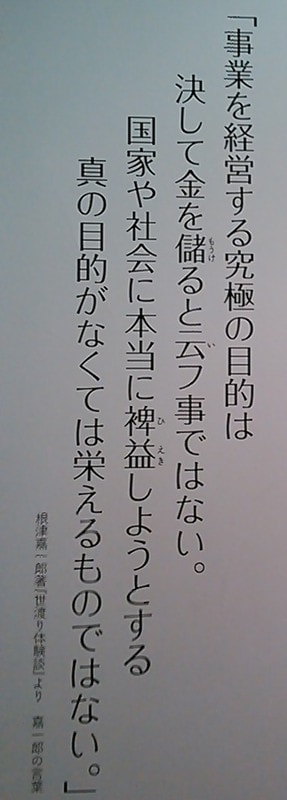

ボケずに人生を全うするためには、他ならぬ自分の前頭葉が「ウン、今日もよく生きた!こうして生きることはうれしいことだ。またこの調子で生き続けるぞ!」と感じながら生活することが必須条件です。(前頭葉の評価機能)

老夫婦が苦労して建てた家。自分の人生が詰まっているような家。

若い世代が、同居を前提にしてその家を壊してバリアフリ-にして、空調も整えて、さまざまな新しい機能の詰まった快適な家に建てなおすことをを提案したとしましょう。

老夫婦が納得できたのなら、その新築は多分プラス要因。

「多分」が付くのは、家が壊された喪失感がどれほどのものか、更地になってしまわないとわからないからです。

「あれだけ話し合って納得したはずなのに」少しも喜ばず、いつまでたっても慣れもせず・・・

こういうことが起きるのは、ほとんどの場合男性ですが。

状況判断もその状況をどう評価するかも、すべてその人の前頭葉です。

自分の人生が否定されたような思いから抜け出せないと、二世代同居が実現しても、どんなに快適生活が保障されても「ウン、今日もよく生きた!こうして生きることはうれしいことだ。またこの調子で生き続けるぞ!」と前頭葉が評価できないのです。

正常な脳機能を保っていると、紆余曲折はあってもほとんどの方が新しい家に適応していくのですが、小ボケに足を踏み入れていたりするとやはり難しいことになりがちです。

発芽したバオバブ

老夫婦が資金を出すこともよくありますね。

「自分たちもお金を出したから!」と安心して新生活を楽しむ場合と、「なんだか知らないうちに家は建て替えられちゃったし、お金はなくなっっちゃったし…」とウツウツと日を暮す場合もあるのです。

もちろん、事前の話し合いは十分にしてあるにもかかわらずです。

話し合いもせず若い世代が独断専行したとしたら、その時点で親をボケに追いやるという覚悟が必要ですよ。

私たちの前頭葉は、確かに私たちの生き方をちょっと上から眺めて「どう生きようか」とか「これでいい」とか「これは不本意」とか決めているものなのですね。