日本橋界隈を歩いても横目で見るだけで素通りしていましたが、今回はシッカリ眺めてきました。

以前に築地本願寺にお邪魔した時の

スレッドにこちらの熈代勝覧絵巻をアップしてありました。

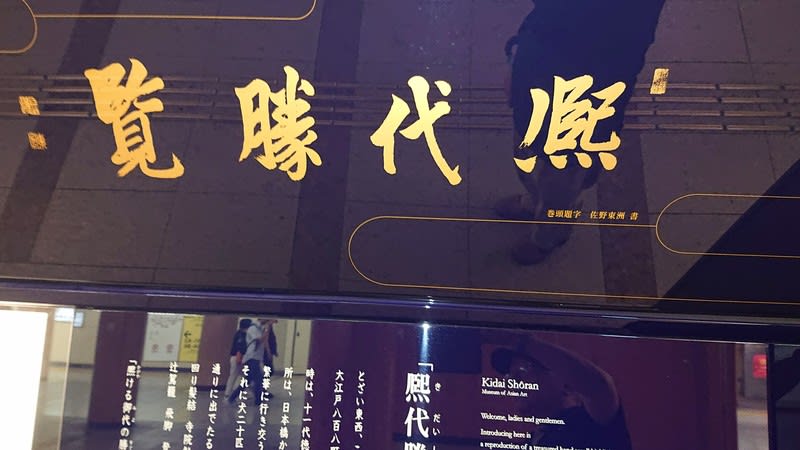

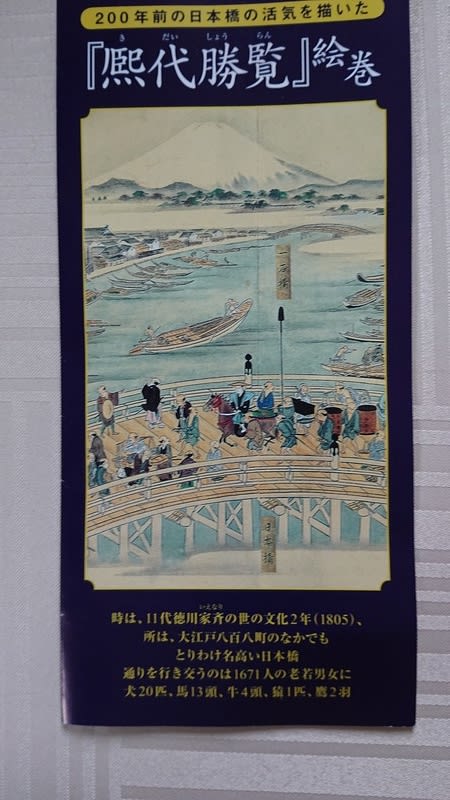

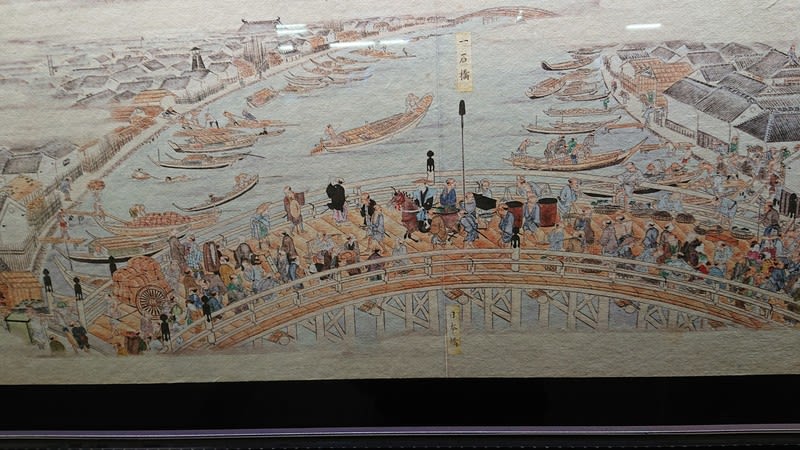

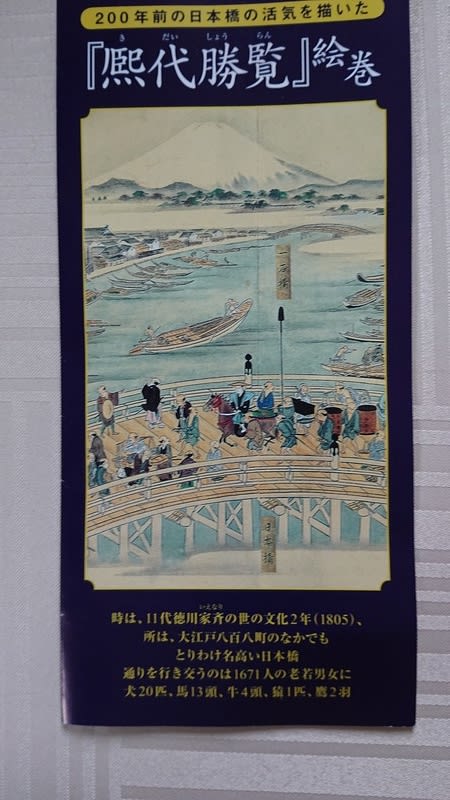

『熈代勝覧(きだいしょうらん)』絵巻ですが、凡そ200年前の日本橋の活気を描いた素晴らしい絵巻物です。

残念な事にこの原本の熈代勝覧の絵巻物は日本にはありません。

ドイツ、ベルリンの国立アジア美術館に所蔵されている物を、許可を得て複製したものが展示されています。

頂いた日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会の

HPとウキペディアの

熈代勝覧の項目を参照させて頂きアップします。

これらの絵図や絵巻の中に描かれている物を見るにつけ、江戸が世界的に見ても文化の進んだ街である事が感じられる。

日本ではじめて全国的な人口調査が行なわれたのは、享保六年(1721)のことですが、その結果、江戸の人口は501,394人であることがわかりました。

統治者である幕府が税等の為に、調査する必要があるとは言えこの時代に全国的に調査すること自体が凄い事です。

この調査での人口は、町奉行の支配のため、武家や寺社人、出稼人などは含まれていません。

それらのすべてを加えると、江戸の人口は町方の約50万人、武家が約50万人、寺社その他が約10万人で、合計約110万人に達すると推定された。

当時、ヨーロッパ一の大都市ロンドンが約70万人、パリが約50万人、ウィーンが約25万人のため、江戸は世界最大の都市だったのです。

人口が多いと言う事は、日々の食料や衣料、消耗品たる日用品などが流通システムが存在して安寧な人生がおくれる事を意味します。

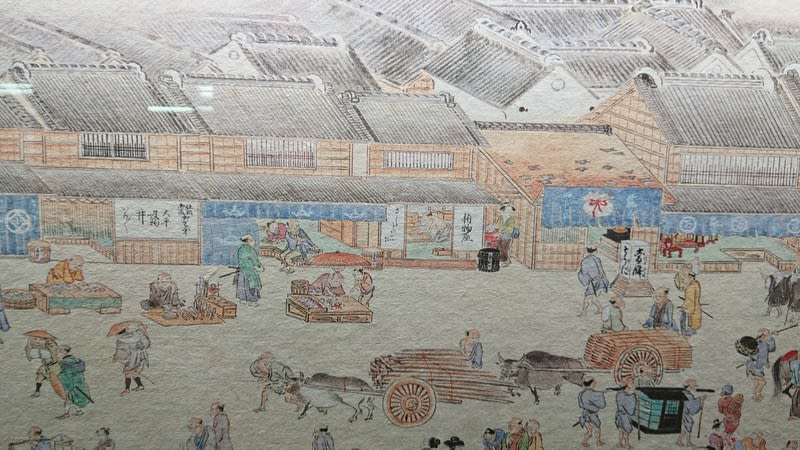

衣食住を支える建築資材とその技術も勿論絵巻から読み取れます。

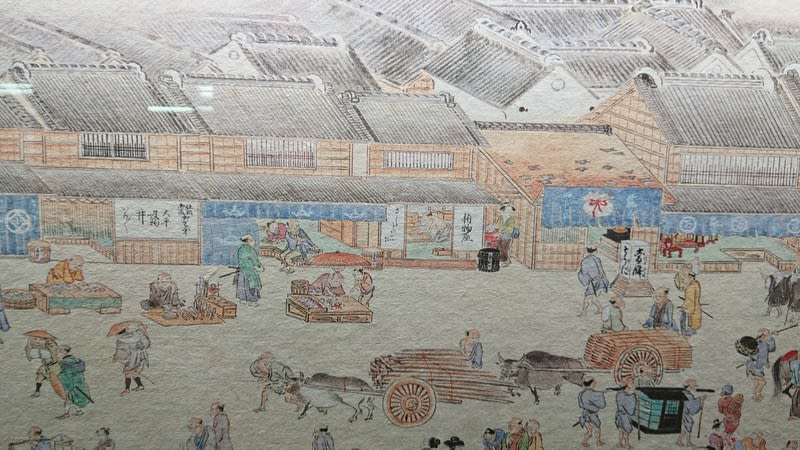

絵巻に描かれた家屋は瓦葺きですから、立派なものです。

警察組織としての町方から奉行など裁判機構は言うに及ばず、110万人の生命をつなぐ水道

から汚物処理などの都市機構がなければなりません。

その上、日本は全国津々浦々、読み書きそろばんで学問も武士だけの階層の物だけでは無かった事を思うにつけ、幕末に開国を迫った欧米列強に植民地にされることが無く一目置かれたのです。

そんな事を感じる絵巻です。

時代が時代ですから横書きですが、右から左に読みます。

画題の「熈代勝覧」は「熈(かがや)ける御代の勝(すぐ)れたる景観」の意です。

1

2

私が子供の頃は未だこちらの絵巻物に描かれている牛に引かれる大八車(幼い頃の大八車は人がひいていました。江戸時代より遅れているのかも)がありました。

特殊な職業と言うか土方の棟梁が使っていました。

年の瀬になると、一軒一軒竹と松(門松)を付けて町内で作業をしてくれました。

(年に二本の竹が物干し竿になりましたが、余る年もありそんな時は親が竹馬を作ってくれました。)

夏祭(秋祭)りの細いしめ縄のような物も付けてくれました。

本業は土木工事や家屋の土台などの工事をしてくれています。

3

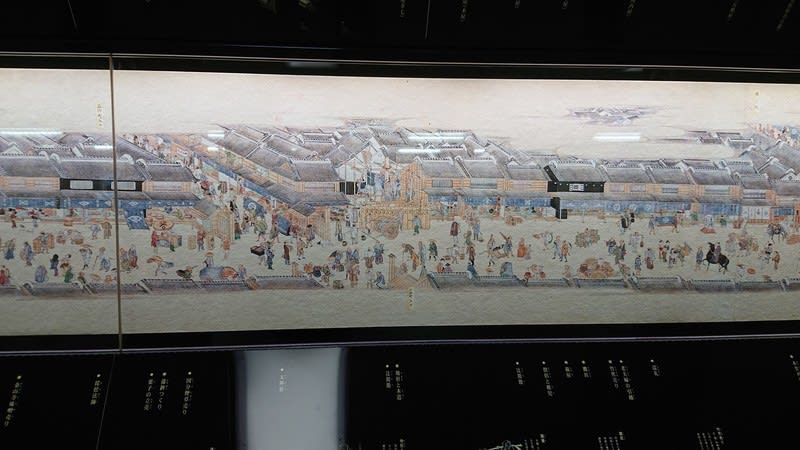

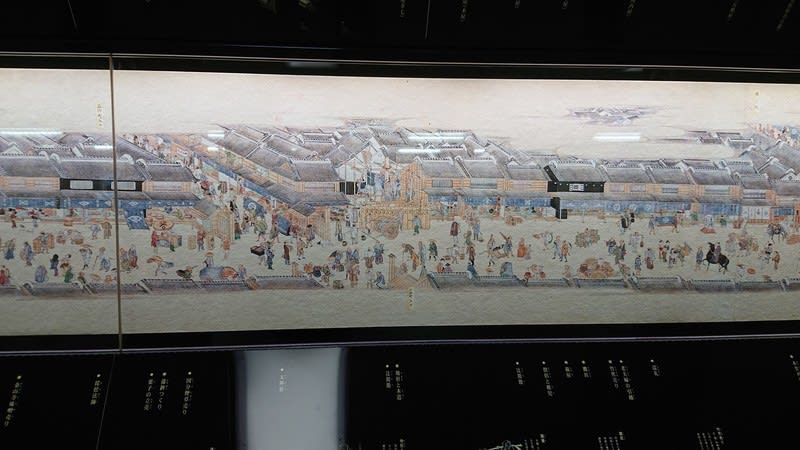

作者が不明なのが残念ですが、俯瞰して正確に書かれています。

4

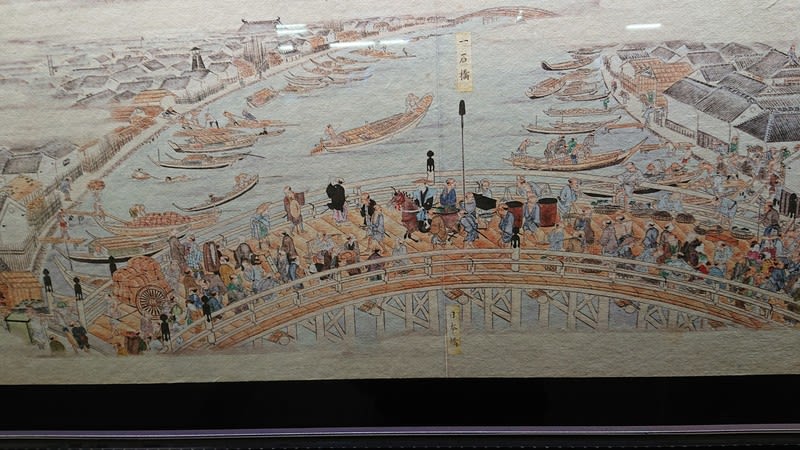

縮尺は意味がありませんが、お江戸日本橋です。

この先には富士山が描かれています。

5

6

現在も三越として残る呉服店越後屋さんが掛け売りの時代の江戸時代に在って、現金取引をうたっていました。

7

説明文などが御影石らしきものに彫られていて撮影時に照明や反対側の物などが写りこんでしまいます。

8

9

ここからは、頂いた資料を撮影したものです。

10

頂いた資料からの引用です。

最初は一番左の四角い所の注釈の引用です。

『熈代勝覧』絵巻とは

今から約200年前、文化2年(1805)の江戸の、日本橋から今川橋までの大通り(現在の中央通り)を東側から俯瞰描写した作品です。原画は、ベルリン国立アジア美術館に所蔵されています。温かみを感じさせる情景と細かい筆致の優れた作品ですが、残念ながら絵師は不明、作品は88件の問屋(といや)や店、1671人の身分も職もさまざまな人々や、犬20匹、馬は13頭、牛は4頭、猿は1匹、鷹は2羽などが生き生きと描かれて、興味深いシーンが次々と展開されています。絵巻のタイトル「熈代勝覧」は「熈(かがや)ける御代(みよ)の勝(すぐ)れたる大江戸の景観」という意でしょうか。

さながら私たちを現代から江戸時代へとタイムスリップさせてくれます。

次は、その隣の一番左端のまるの絵の解説です。

十軒店の雛市

春になると外売りの雛人形の仮店が

並び、市が立つ、江戸の春の風物詩の

ひとつ、縁起物の値段は交渉次第。

今の世でも、女児の健やかな成長を願い雛人形を飾りますが、考えてみれば凄い事です。

庶民も天下が平定されて260年に亘る平和の時代だったから雛人形に健やかな成長を託すことが出来たのです。

衣食住の最低限度の生活ではなく、人形に財力を割く事が出来た質素の中にも子を思う親心を感じます。

左から二番目の丸い絵の解説です。

菓子の立売(たちうり)

大きな日傘に商標を付けた立売の菓子屋、

売るのは団子や饅頭か。紙袋を膨

らませる顔の表情がユーモラス、左には

往来の菓子の立売を見る子守と幼児。

お姉ちゃんにおねだりで、お八つを買って

もらうのか。

紙袋が有る生活を営んでいたことは、和紙が作られているのが分かりますが、包装紙(袋)として活用されていたことが凄い事です。

紙を生産し、袋に加工し、消費地である江戸まで運ばれてくるのです。

今で言うところの

ロジスティックスです。

その上、屋号とはブランド名です。

日本は凄いと驚くほどです。

引き売りの飴の老舗の

栄太楼さんも日本橋からです。

左から三番目の丸い絵の解説です。

屋台の茶屋

現代でいうならオープンカフェ。市松模

様の屋根は簡便な可動式店舗のサイン。

美人の接客に花の下を長くする客。

今でも地域によっては存続する屋台文化です。

日本橋高島屋周辺やコレド室町周辺ではオープンカフェもあります。

銀座でも、磯部巻きの屋台がありましたが、最近は夜間に銀座に行っていませんので定かではありません。

左から四番目の丸い絵の解説です。

市中に多い犬

「江戸の多きもの伊勢屋稲荷に犬の糞」

と言われたように、江戸の町を歩けば、

出くわすのは「伊勢屋」という屋号

の店にお稲荷さんの祠(ほこら)、そして

犬の糞だった。絵巻には20匹の犬が描かれ

ている。

生類憐みの令を出した五代将軍の徳川綱吉の影響があるのかも。

猫派とするとせめて軒先か屋根に描いて欲しいものであるが、野良猫は少なかったのかもしれない。

左から五番目の丸い絵の解説です。

寺子屋入門の親子

寺子屋(稽古所)へ入門するための机

を担いだ父親に手を引かれる子。遊び

盛りでいやじゃと腰が引けている。

勉学を大切にする日本人。

江戸時代に日本に訪れた宣教師などが文盲が少ない事に驚いた。

今日の自分の幸せより、明日の我が子に教育を授ける事を大切にした日本人。

左から六番目すなわち、右端の丸い絵の解説です。

自身番屋(じしんばんや)と町木戸(まちきど)

自身番屋:町内の防犯・防火のために自身番

が詰める小屋。家主などが交代で詰めた。

外には捕物具、小家具が備わる。

町木戸:江戸の町と町との間に設けら

れた防犯用の木戸。通常、夜間は木戸

番によって閉じられた。

警察機構そして司法裁判に該当する組織が存在し、犯罪を抑止していたのは素晴らしい。

勿論、今とは比べるべきも無いが、冤罪の多い日本に在って昔も今も変わらないのかもね。

11

12

13

日本橋三越の近くに行った際には是非ご覧下さい。

日本橋三越の近くに行った際には是非ご覧下さい。

設置場所:東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 地下 コンコース壁面

(日本橋三越本店本館 地下中央口付近)