ペッパー自身は気に入っているものの、世評はあまり芳しくないレコードですね。

こうした例は決して稀ではありません。

「ミーツ・ザ・リズムセクション」の二番煎じ、柳の下の・・・・・と言われるのを恐れた?L・ケーニッヒの「筆の誤り」とでも言うのでしょうか?

曲によりC・カンドリ(tp)を入れたり、tsを吹かせたりしないで、何と言われようと策を弄さずasのワン・ホーンでやらせた方が案外いい結果が出たかもしれません。居心地が悪るく、本来の力を発揮していないカンドリが気の毒な位です。

もっとも、あくまで結果論であって、ケーニッヒの眼に、当時のペッパーが3年前の「奇跡」はもう起きない、と映っていたならば話は別ですね。

本作を聴くと、確かにペッパーの「体内変化」は進行している。

聴きものはバラードの2曲、‘Why Are We Afraid?’と‘Diane’と思います。

‘Why Are We Afraid?’、後年の‘WINTER MOON’に入っている‘Our Song’にも通ずる心の綾を繊細にして鮮明に浮び上らせる描写力はさすが。「泣きのアルト」ですね。

また、2番目の奥さんに捧げた‘Diane’はTAMPAの‘QUARTET’(1956年)でも演奏しており、聴き比べるとTAMPA盤では彼女への想い、愛をストレートに「歌っている」のに対し、本作ではデープに「語っている」。

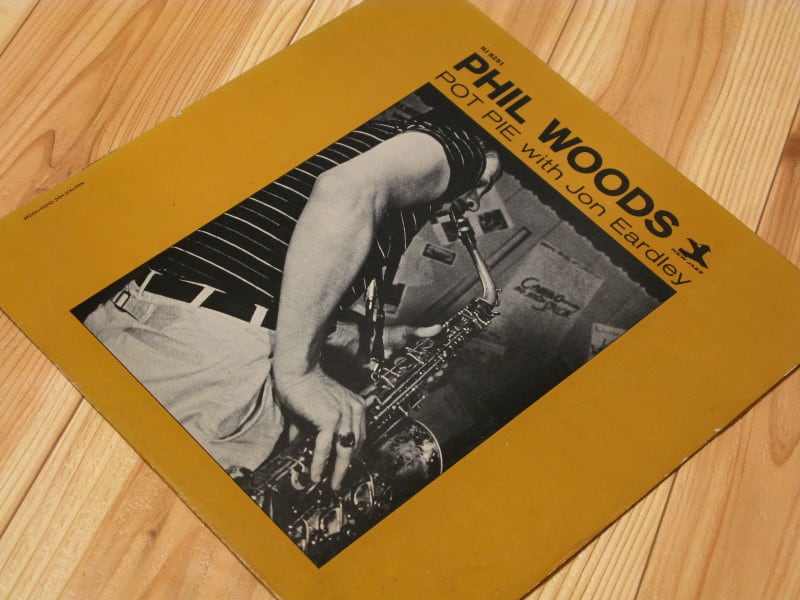

所謂、後期の異色作‘AMONG FRIENDS’。

これは1978年録音のINTERPLAY原盤の別カヴァ(DISCOVERY盤)です。

このレコードも懐古的な後ろ向き作品とか、前期派と後期派の妥協的作品とか、あまりポジティブに語られない一枚ですね。

でも、敢えて散々手垢が付いたお馴染みのナンバーを通して、今在るがままの自分の証しを立てようとする情熱的なプレイに何かしら心を打たれます。

もう一枚、リーダーとしては2度目の日本公演(1979年7月16&23日、東京))のライブもの。

‘LIVE IN TOKYO - BESAME MUCHO’

第1集の‘LANDSCAPE’に続き、2年後にリリースされた第2集です。

‘LANDSCAPE’ だけで充分、こちらは「落ち穂拾い集」との評を見受けますが、そんな事はありませんよ。

‘The Shadow Of Your Smile’(いそしぎ)、思いっ切りメランコリックな哀愁を帯びたアルトがまるで水面に広がる波紋のように会場を覆い尽くし、聴く者全てを深い感動に引き込む。聴衆の3度の反応は他の曲とはまったく異質。思わずペッパーがマイクを・・・・・・・・・・・

ペッパーと聴衆が一体化する素晴らしい瞬間です。

これをを聴かずして2日間の東京公演を語ることはできません。「画竜点睛」を欠くとは正にこの事でしょう。