自然教育園日記 その286 Nature Photo抽象表現を目指して-1

Nature Photographs as Abstract Artを目指すと言っちまったからにはどうにかしなければ。

2024-5-3

Fujifilm GFX100S, GF120mm macro

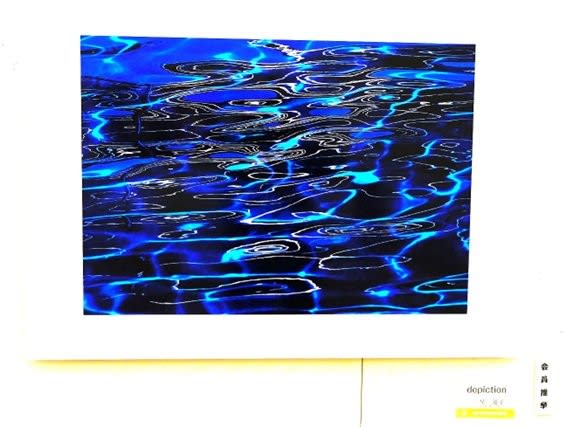

ヒョウタン池水面―抽象表現―1

ヒョウタン池水面―抽象表現―2

ハルジオン?

2024-5-3

今日はFujifilm XF150-600mmが抽象表現に使えるかを試します。

Fujifilm X-T5, Fujifilm XF150-600mm

カキツバタ

チョウジソウ、クマバチ

Fujifilm XF150-600mmがいいレンズであることを再確認しました。Fujifilm XF150-600mmが抽象表現に使える可能性は十分あるのですが、重たくてとりあえずペンディング。

2024-5-24

Fujifilm X-T5 + XF 80mm macro

このレンズを持ち出すということはFujifilm X-T5のプレ撮影システムや高速連写が

Nature Photographs as Abstract Artに貢献するかを見極める為ということです。

ニワゼキショウ

オヘビイチゴでしょうね?

よく見てください、下の花から上のイガイガが出来上がるのですね。このイガイガがイチゴっぽくなるのでしょうか?

小さな花、名前?

アカショウマ

実はこのショットはすごいのです。遠くの小さな黒点、虫の拡大ですが、3種のカメラで同じところを撮った絵の中で、このショットが一番きれいでした。XF 80mm macroにケチをつけているコメントが多いですが、このレンズは本当はすごいのです。

元絵

マルバウツギとヨツスジハナカミキリ

ウツギとクマバチ

プレ撮影や高速連写もいいのだけれど、追尾性能が追いつかないと、他の機材でメクラ撮影したのと大差ない。Nature Photographs as Abstract Artに特に有利という理由が見つからない。

2024-5-26

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

アカショウマ

ノアジサイ

小さな花、名前?

ウツギ

ウツギ

ドクダミ

ドクダミは名前が恐ろしそうですが、葉っぱはハートで蕾は可愛らしいのです。

自然から抽象を見つけ出してアートにする為に写真を撮っている。実はその裏でカメラの性能の進歩が重要な意味を持つ。こうやって見てみると、Fujifilm GFX100Sの一億画素が生み出す脅威的トリミング拡大力が、結局、自然から抽象を見つけ出す原動力だった。今まで点にしか見えなかったものが、拡大により意味ある色と形になる。この発見の感激が、当方のアートの根っこになっている。なんだかわからないままに、Fujifilm GFX100S, Sony alpha7CR, Fujifilm X-T5の撮影を並べてみると、自然から抽象を見つけ出すチャンスはその3つのカメラの画素数の比例している。Fujifilm GFX100S 10200万画素>Sony alpha7CR 6250万画素>Fujifilm X-T5 4020万画素。遠くのただの黒い点を拡大した時に、意味ある色と形になるプロセスで画素数の違いの意味が判明する。

一方、新しいテクノロジーである高速撮影に関して、連写は自然から抽象を見つけ出すチャンスを生むのであろうか? Fujifilm X-T5のプレ撮影20コマ/秒は今のところ全く貢献できていない。虫みたいな小さなものは追尾出来ないので、ビンボケしか生み出さない。結局メクラ撮影で偶然ピントが合う事を期待すると変わりない。抽象表現を考える余裕もないのである。はたして、Sony alpha1なら高速撮影から抽象をうみだせるのか???

現在、写真クラブで大人気は鳥撮影。望遠、連写、AF、追尾、トリミング拡大、カメラの進歩が鳥撮影に集約しているのである。と言って、鳥は撮れること自体が、感動を生み出しているに過ぎない。抽象表現などまだ無理なのだ(無論、静止画、花鳥風月的絵を作ることはできます)。鳥の標本写真が誰にでも簡単に撮れるようになれば、そのうち飽きてくるだろう。写真クラブで次に人気なのは虫のフラシュ+ディフーザー撮影。黒バックの中に、クレア―な虫の魅力的姿が浮き上がる。これも魅力的ではあるが、何故か写真家はアート写真というと直ぐ黒バック、暗いトーン、果ては白黒写真となる。当方はひねくれ者なので、この流れは陳腐で嫌っている。フジフィルムの画質におけるクラシック色調も結局暗ったいイメージなので殆ど使わない。当方は明るく、ビビッドに、カラフルに、透明に、幸せ調を追いかける。Sony alpha7CR もいいところまできているが、トリミング拡大力しか役立たないなら、今のところ結局Fujifilm GFX100Sに頼るしかない。 またしばらく重たいFujifilm GFX100S絵の撮影が続くことになるのかな????

2024-6-6

今日、現展の展示を見に行きました。

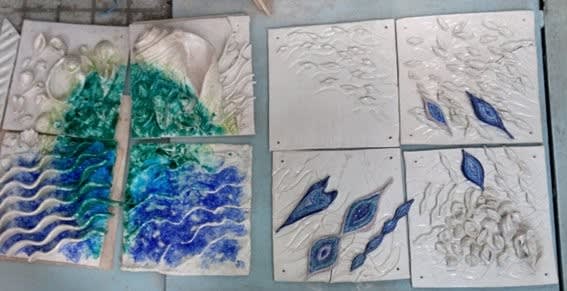

工芸部門で、この写真の真ん中が当方の出展です。<水の流れのように2024-1> 賞はなし。右となりはステンドグラス。

通りかかる人の注目度をかなり長い間観察していましたが、誰も見向きもしません。昨年と同じ。 しかし、このような、ちょっとぶつければ壊れるような30kgの作品が、壁につるされるまで到達したということは、当方にとって奇跡的なのです。

これは入り口入って最初の展示、左が八十回記念賞とあります。当方の10倍くらいの大きさがあります。絵画だから出来るので、陶絵画にしたら300kgになります。

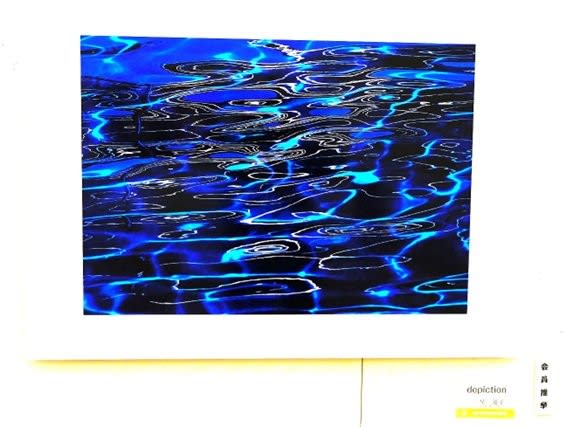

これは写真部門で会員推挙の作品。当方がしょっちゅう撮っている水面写真と同じです。家内が、陶絵画はやめて写真を出した方がいいんじゃないとおっしゃいます。当方はこういう水面写真を写真としてでなく、陶絵画に落とし込むことを今トライしているのです。<陶絵画はやめて写真を出した方がいいんじゃない>と言われることは、傷口に塩を刷り込むようなことです。

この作品は細かい陶タイルの集合です。これはすでに当方の頭の中にあるプランの一つでした。この路線の方が良かったかという思いが頭をよぎります。先にやられれば、これは完全に負けです。見て美しく、斬新でありアートです。陶器の良さも主張できます。何故この路線をとらなかったか。自然からの実写としての抽象を具象化することにこだわったからです。今でも、この路線はとりたくないという気持ちが強い。何故なら、結局この路線は既にある技術タイルアートの延長線上に過ぎないと思うからです。

昨年は、最初の試みでしたから、シンプルな水面実写(ちょうど上に示した水面写真のようなもの)を陶絵画に落とし込みました。

実写、水の流れ(奥日光)

2023 現展、出展作品

それでも出だしは5枚スタートして、バリバリ割れて1枚だけが生き残って、それを現展に出展したのです。当方にはこの作品の方が、上の陶タイルモザイク、奨励賞より面白いと思うのですが。現実の結果は完敗です。

今年は昨年のインパクトの無さを反省して、より複雑な水面の実写から陶絵画に具象化しようとスタートしたのです。

実写、水面(軽井沢)

しかし、あまりの複雑さに途中で先に進めなくなり、時間切れで、諦めてシンプル化したパターンを陶器に落としたのです。それでインパクトが無くなり、しかなく、蝶をいれてごまかしました。結局、妥協の産物になりました。技術的壁から意匠的に満足できない作品なのです。さらに、技術的問題は作品の精度に現れます。家内は、4つのプレートがズレている。絵の良し悪し以前の作品としての精度の低さにより、素人っぽい印象が先に来ることが致命的であると主張します。周囲の作品で、意匠的には面白い面白くないにかかわらず、当方の作品みたいに、精度の低い作品は一つもないではないかとおっしゃいます。おっしゃる通りです。当方の作品は数十個のパーツの集合で、各パーツの少なからぬ数が集合前にすでに割れています。全て完全に成功したパーツを集合すれば精度は完璧になります。しかし、最終集合時にも割れます。実際最終集合で割れました。それなら最初からやり直せば精度が完璧になるでしょう。気の遠くなる困難が伴います。それならやり方を変えろと家内はおっしゃいます。そのとおりです。陶絵画は技術的デメリットに対して、通常の絵画に対するメリットは何か。メリット/デメリットをプラスにするにはどうしたらいいか? 当方は何時間も呆然と座り込んで立ち上がることができません。

自分を信じて、このまま進めが答えです。しかし、改良できるところは改良しなければなりません。

一つアイデアが浮かびました。試してみましょう。

Nature Photographs as Abstract Artを目指すと言っちまったからにはどうにかしなければ。

2024-5-3

Fujifilm GFX100S, GF120mm macro

ヒョウタン池水面―抽象表現―1

ヒョウタン池水面―抽象表現―2

ハルジオン?

2024-5-3

今日はFujifilm XF150-600mmが抽象表現に使えるかを試します。

Fujifilm X-T5, Fujifilm XF150-600mm

カキツバタ

チョウジソウ、クマバチ

Fujifilm XF150-600mmがいいレンズであることを再確認しました。Fujifilm XF150-600mmが抽象表現に使える可能性は十分あるのですが、重たくてとりあえずペンディング。

2024-5-24

Fujifilm X-T5 + XF 80mm macro

このレンズを持ち出すということはFujifilm X-T5のプレ撮影システムや高速連写が

Nature Photographs as Abstract Artに貢献するかを見極める為ということです。

ニワゼキショウ

オヘビイチゴでしょうね?

よく見てください、下の花から上のイガイガが出来上がるのですね。このイガイガがイチゴっぽくなるのでしょうか?

小さな花、名前?

アカショウマ

実はこのショットはすごいのです。遠くの小さな黒点、虫の拡大ですが、3種のカメラで同じところを撮った絵の中で、このショットが一番きれいでした。XF 80mm macroにケチをつけているコメントが多いですが、このレンズは本当はすごいのです。

元絵

マルバウツギとヨツスジハナカミキリ

ウツギとクマバチ

プレ撮影や高速連写もいいのだけれど、追尾性能が追いつかないと、他の機材でメクラ撮影したのと大差ない。Nature Photographs as Abstract Artに特に有利という理由が見つからない。

2024-5-26

Sony alpha7CR + Sony FE 70-200mm macro

アカショウマ

ノアジサイ

小さな花、名前?

ウツギ

ウツギ

ドクダミ

ドクダミは名前が恐ろしそうですが、葉っぱはハートで蕾は可愛らしいのです。

自然から抽象を見つけ出してアートにする為に写真を撮っている。実はその裏でカメラの性能の進歩が重要な意味を持つ。こうやって見てみると、Fujifilm GFX100Sの一億画素が生み出す脅威的トリミング拡大力が、結局、自然から抽象を見つけ出す原動力だった。今まで点にしか見えなかったものが、拡大により意味ある色と形になる。この発見の感激が、当方のアートの根っこになっている。なんだかわからないままに、Fujifilm GFX100S, Sony alpha7CR, Fujifilm X-T5の撮影を並べてみると、自然から抽象を見つけ出すチャンスはその3つのカメラの画素数の比例している。Fujifilm GFX100S 10200万画素>Sony alpha7CR 6250万画素>Fujifilm X-T5 4020万画素。遠くのただの黒い点を拡大した時に、意味ある色と形になるプロセスで画素数の違いの意味が判明する。

一方、新しいテクノロジーである高速撮影に関して、連写は自然から抽象を見つけ出すチャンスを生むのであろうか? Fujifilm X-T5のプレ撮影20コマ/秒は今のところ全く貢献できていない。虫みたいな小さなものは追尾出来ないので、ビンボケしか生み出さない。結局メクラ撮影で偶然ピントが合う事を期待すると変わりない。抽象表現を考える余裕もないのである。はたして、Sony alpha1なら高速撮影から抽象をうみだせるのか???

現在、写真クラブで大人気は鳥撮影。望遠、連写、AF、追尾、トリミング拡大、カメラの進歩が鳥撮影に集約しているのである。と言って、鳥は撮れること自体が、感動を生み出しているに過ぎない。抽象表現などまだ無理なのだ(無論、静止画、花鳥風月的絵を作ることはできます)。鳥の標本写真が誰にでも簡単に撮れるようになれば、そのうち飽きてくるだろう。写真クラブで次に人気なのは虫のフラシュ+ディフーザー撮影。黒バックの中に、クレア―な虫の魅力的姿が浮き上がる。これも魅力的ではあるが、何故か写真家はアート写真というと直ぐ黒バック、暗いトーン、果ては白黒写真となる。当方はひねくれ者なので、この流れは陳腐で嫌っている。フジフィルムの画質におけるクラシック色調も結局暗ったいイメージなので殆ど使わない。当方は明るく、ビビッドに、カラフルに、透明に、幸せ調を追いかける。Sony alpha7CR もいいところまできているが、トリミング拡大力しか役立たないなら、今のところ結局Fujifilm GFX100Sに頼るしかない。 またしばらく重たいFujifilm GFX100S絵の撮影が続くことになるのかな????

2024-6-6

今日、現展の展示を見に行きました。

工芸部門で、この写真の真ん中が当方の出展です。<水の流れのように2024-1> 賞はなし。右となりはステンドグラス。

通りかかる人の注目度をかなり長い間観察していましたが、誰も見向きもしません。昨年と同じ。 しかし、このような、ちょっとぶつければ壊れるような30kgの作品が、壁につるされるまで到達したということは、当方にとって奇跡的なのです。

これは入り口入って最初の展示、左が八十回記念賞とあります。当方の10倍くらいの大きさがあります。絵画だから出来るので、陶絵画にしたら300kgになります。

これは写真部門で会員推挙の作品。当方がしょっちゅう撮っている水面写真と同じです。家内が、陶絵画はやめて写真を出した方がいいんじゃないとおっしゃいます。当方はこういう水面写真を写真としてでなく、陶絵画に落とし込むことを今トライしているのです。<陶絵画はやめて写真を出した方がいいんじゃない>と言われることは、傷口に塩を刷り込むようなことです。

この作品は細かい陶タイルの集合です。これはすでに当方の頭の中にあるプランの一つでした。この路線の方が良かったかという思いが頭をよぎります。先にやられれば、これは完全に負けです。見て美しく、斬新でありアートです。陶器の良さも主張できます。何故この路線をとらなかったか。自然からの実写としての抽象を具象化することにこだわったからです。今でも、この路線はとりたくないという気持ちが強い。何故なら、結局この路線は既にある技術タイルアートの延長線上に過ぎないと思うからです。

昨年は、最初の試みでしたから、シンプルな水面実写(ちょうど上に示した水面写真のようなもの)を陶絵画に落とし込みました。

実写、水の流れ(奥日光)

2023 現展、出展作品

それでも出だしは5枚スタートして、バリバリ割れて1枚だけが生き残って、それを現展に出展したのです。当方にはこの作品の方が、上の陶タイルモザイク、奨励賞より面白いと思うのですが。現実の結果は完敗です。

今年は昨年のインパクトの無さを反省して、より複雑な水面の実写から陶絵画に具象化しようとスタートしたのです。

実写、水面(軽井沢)

しかし、あまりの複雑さに途中で先に進めなくなり、時間切れで、諦めてシンプル化したパターンを陶器に落としたのです。それでインパクトが無くなり、しかなく、蝶をいれてごまかしました。結局、妥協の産物になりました。技術的壁から意匠的に満足できない作品なのです。さらに、技術的問題は作品の精度に現れます。家内は、4つのプレートがズレている。絵の良し悪し以前の作品としての精度の低さにより、素人っぽい印象が先に来ることが致命的であると主張します。周囲の作品で、意匠的には面白い面白くないにかかわらず、当方の作品みたいに、精度の低い作品は一つもないではないかとおっしゃいます。おっしゃる通りです。当方の作品は数十個のパーツの集合で、各パーツの少なからぬ数が集合前にすでに割れています。全て完全に成功したパーツを集合すれば精度は完璧になります。しかし、最終集合時にも割れます。実際最終集合で割れました。それなら最初からやり直せば精度が完璧になるでしょう。気の遠くなる困難が伴います。それならやり方を変えろと家内はおっしゃいます。そのとおりです。陶絵画は技術的デメリットに対して、通常の絵画に対するメリットは何か。メリット/デメリットをプラスにするにはどうしたらいいか? 当方は何時間も呆然と座り込んで立ち上がることができません。

自分を信じて、このまま進めが答えです。しかし、改良できるところは改良しなければなりません。

一つアイデアが浮かびました。試してみましょう。