Newアート考察 陶芸家と言われたくない陶作品を作る人が出展できる展示会はあるか? その2

2022-5-19 国立新美術館

日本新工芸展 主催:日本新工芸家連盟 ジャンル:工芸

撮影機材:Fujifilm X-T3, Zeiss touit 12mm

以前、日本新工芸の会員の一人が、白金陶芸教室のスタッフとして来られていたので、この展示会にガラスと陶器のハイブリッドを出展できますかと聞いたところ、出展作品の事前批評会があるから、参加しろといわれて、作品のコピーをもって参加しました。右も左もわからず、会場で当方のハイブリッド作品の小さなコピーをみせて説明したところ、会長さんはハイブリッド作品の出展は問題ない、何かできるかもしれないとの前向きのコメントでしたが、陶芸の評価者は<何が言いたいのかわからん>という不機嫌なコメントでした。 <何が言いたいのかわからん>というコメント自体何が言いたいのかわからんですが、この方にかかったらこの展示会に展示されること自体が到底無理だと思いました。なにか確固たる価値基準の持ち主で、それにハマるかハマらないかで天と地の差がある、よく言えば毅然とした、悪く言えば自分の基準をはずすことに無意識の強い恐怖を感じている人と思ったからです。

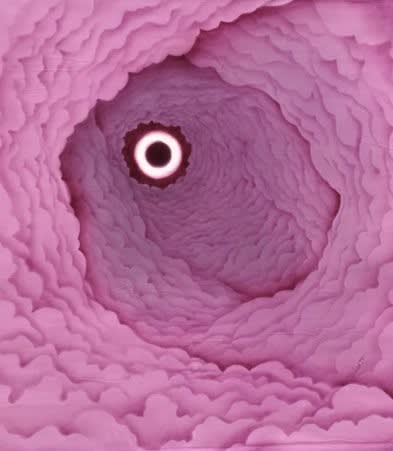

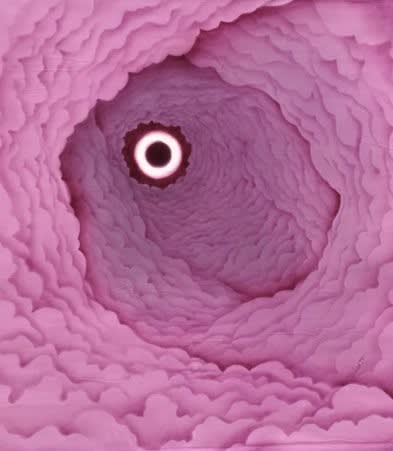

数年前、当方の初めての個展、クロスオーバー展に出した作品です。

会を進行していた女性が、是非日本新工芸展を見て、気にいったら応募してくださいと優しい言葉をかけてくれました。その後コロナで展示会は2年中止で、今年やっと開かれたので見に行きました。

一生懸命ほぼ全部の作品の写真を撮ったのですが、そのファイルがみあたりません。日本新工芸とは縁が無いとおもったのですが、諦めずネットから受賞作品の一部を載せます。展示会の入り口付近にある受賞者や先生方の作品のクオリティーは高く、当方が出展することなぞお呼びでないと思いました。しかし、奥の方に並ぶ会員や公募の作品は陶芸財団展並みの作品も数多く並んでいて、多少安心しました。

内閣総理大臣賞 陶

文部科学大臣賞 漆

東京都知事賞 染

京都府知事賞 陶

京都市長賞 染

NHK会長賞 陶

彫刻の森美術館賞 藤

上野の森美術館賞 染

日本新工芸会員賞 陶

日本新工芸会員賞 陶

日本新工芸会員賞 染

日本新工芸会佳作賞 陶

日本新工芸会佳作賞 陶

日本新工芸会佳作賞 染

見つけました、自分で撮った写真のファイルがありました。

よく見ればみなすごい作品ですよ。到底当方には作れません。賞をもらった作品ともらわなかった作品と違いはわずかのように見えます。しかし、全体を見るとなにかうんざりしてくるのです。

うんざりというのはこの展示会は陶器が大きな部分(大きな勢力)を占めており、しかも同じような大きな<丸>作品の連続。受賞作をみると丸じゃないというかもしれませんが、当方からみればみんな丸。典型的お皿でもツボでもないから<新>なのでしょうか?何か皆同じに見えるのは、このような形にすると賞を取れる可能性が高いと考える、つまり評価者の好みが強くて、これに合わせて行くと同じような作品が並ぶということではないかと疑ってしまいます。写真の公募展でもよくあることというか当然のこととして認識されています。評価者にあわせるか、出展しないかの2択です。 そういえば、ここを紹介してくれた白金陶芸教室のスタッフさんも同じようなこと、丸くて大きな作品が受けるといっていました。

一方、染物部門は出展数もかなりあり、染物の概念を越える絵画のようで楽しい。

陶器に関してはいわゆる伝統工芸に<新>という冠を付けるために作品を作っている感じ、なんで。こんなに暗黙の形にとらわれなければならのか? 閉ざされた世界。アートと言いうより、責務を果さねばという感じ。

なんでこんなこと言うかというと、工芸では日本伝統工芸展というのがあって、

佳子さまが名誉総裁をつとめる、日本工芸のトップの会です。当方もそうですが、このガチガチの日本伝統の流れに反発する作家さんがいてもおかしくありません。そういった方が集まって日本新工芸展を作ったのでないかと推測しているのです(別に詳しいわけでないので、全くの推測です)。染色などまさに日本伝統工芸展では不可能な作品が並んでいます。陶芸では日本伝統工芸展に対抗する強い対抗意識が感じられるのですが、いかがでしょうか??

陶芸は日本伝統工芸展に対抗していると見えるのですが、なにか狭い箱の中のあっちとこっちの違いに感じます。一方、染物に関しては、作家さん自体が楽しんで作品をつくっている。ここにはアートがありました。

先に述べた事前批評会にいらしていた染物の評価者の先生は奥行きのあるいい感じの女性でした。

少数ですが素敵なガラス作品もあります。

当方と同じように陶器を壁に貼り付けた作品もあります。

前衛的染物もあります。

紙作品ですが、斬新な試みもあります。

しかしいずれも少数で、これらがこの展示会の中心課題にはみえません。

日本新工芸はストイックな陶芸と開放された染色が支配し、会長さんが一所懸命、伝統をぶち壊す違う方向の試みも入れようとするその3者が拮抗しながら日本新工芸の意義が進行しているという結論です。

<小さな芸術村があちこちに存在し、その住人は自分の村が最高であり、よそ者はなかなか受け入れない>と以前述べましたが、国立新美術館を巡っているとこの考えが妥当だとおもうのです。当方はこれを否定的に述べているのではありません、これは必然だと思うのです。ただ他の芸術村の存在を頭から否定するのは心が狭い。

一方で、こんなきれいな施設で、毎日10ほどの展示会が一週間弱、通年同時進行する国立新美術館はすごいことを日本はやっていると感心するのです。こんな美術館は世界にほかにあるのだろうか? 日本も多様性後進国というわけではないのです。

さて、日本新工芸展をあとにして、

隣の日仏現代国際美術展に入ってみました。

日仏現代国際美術展 主催サロン・フランス美術協会

絵画・版画・水墨・工芸・立体・写真

フランス、カナダ、韓国等各国からの出品があるようですが、結構面白そうな絵がありました。

立体もあるのですが、特に型破りな作品はありませんでした。 絵画以外が手薄なこういう展示会に応募するのも手かなと思いました。しかし、当方の陶絵画を壁に吊るしてくれる可能性は低いかな?

何度も言うように、あるいはだんだんとはっきりしてきたことは、日本工芸というのは、伝統工芸の技法をマスターし、その延長にクリエイションを行う事であり、西洋アートというのはクリエイションが先にあり、技法はその表現のためのツールであるという、力点の順番がハッキリと違うのです。

40kgの陶絵画を受け入れてくれそうな展示会を探しは続きます。少なくとも日本新工芸はほとんど可能性が無い。レベルが高い上に方向も違う。

展示会を探す放浪の旅は続きます。

2022-5-19 国立新美術館

日本新工芸展 主催:日本新工芸家連盟 ジャンル:工芸

撮影機材:Fujifilm X-T3, Zeiss touit 12mm

以前、日本新工芸の会員の一人が、白金陶芸教室のスタッフとして来られていたので、この展示会にガラスと陶器のハイブリッドを出展できますかと聞いたところ、出展作品の事前批評会があるから、参加しろといわれて、作品のコピーをもって参加しました。右も左もわからず、会場で当方のハイブリッド作品の小さなコピーをみせて説明したところ、会長さんはハイブリッド作品の出展は問題ない、何かできるかもしれないとの前向きのコメントでしたが、陶芸の評価者は<何が言いたいのかわからん>という不機嫌なコメントでした。 <何が言いたいのかわからん>というコメント自体何が言いたいのかわからんですが、この方にかかったらこの展示会に展示されること自体が到底無理だと思いました。なにか確固たる価値基準の持ち主で、それにハマるかハマらないかで天と地の差がある、よく言えば毅然とした、悪く言えば自分の基準をはずすことに無意識の強い恐怖を感じている人と思ったからです。

数年前、当方の初めての個展、クロスオーバー展に出した作品です。

会を進行していた女性が、是非日本新工芸展を見て、気にいったら応募してくださいと優しい言葉をかけてくれました。その後コロナで展示会は2年中止で、今年やっと開かれたので見に行きました。

一生懸命ほぼ全部の作品の写真を撮ったのですが、そのファイルがみあたりません。日本新工芸とは縁が無いとおもったのですが、諦めずネットから受賞作品の一部を載せます。展示会の入り口付近にある受賞者や先生方の作品のクオリティーは高く、当方が出展することなぞお呼びでないと思いました。しかし、奥の方に並ぶ会員や公募の作品は陶芸財団展並みの作品も数多く並んでいて、多少安心しました。

内閣総理大臣賞 陶

文部科学大臣賞 漆

東京都知事賞 染

京都府知事賞 陶

京都市長賞 染

NHK会長賞 陶

彫刻の森美術館賞 藤

上野の森美術館賞 染

日本新工芸会員賞 陶

日本新工芸会員賞 陶

日本新工芸会員賞 染

日本新工芸会佳作賞 陶

日本新工芸会佳作賞 陶

日本新工芸会佳作賞 染

見つけました、自分で撮った写真のファイルがありました。

よく見ればみなすごい作品ですよ。到底当方には作れません。賞をもらった作品ともらわなかった作品と違いはわずかのように見えます。しかし、全体を見るとなにかうんざりしてくるのです。

うんざりというのはこの展示会は陶器が大きな部分(大きな勢力)を占めており、しかも同じような大きな<丸>作品の連続。受賞作をみると丸じゃないというかもしれませんが、当方からみればみんな丸。典型的お皿でもツボでもないから<新>なのでしょうか?何か皆同じに見えるのは、このような形にすると賞を取れる可能性が高いと考える、つまり評価者の好みが強くて、これに合わせて行くと同じような作品が並ぶということではないかと疑ってしまいます。写真の公募展でもよくあることというか当然のこととして認識されています。評価者にあわせるか、出展しないかの2択です。 そういえば、ここを紹介してくれた白金陶芸教室のスタッフさんも同じようなこと、丸くて大きな作品が受けるといっていました。

一方、染物部門は出展数もかなりあり、染物の概念を越える絵画のようで楽しい。

陶器に関してはいわゆる伝統工芸に<新>という冠を付けるために作品を作っている感じ、なんで。こんなに暗黙の形にとらわれなければならのか? 閉ざされた世界。アートと言いうより、責務を果さねばという感じ。

なんでこんなこと言うかというと、工芸では日本伝統工芸展というのがあって、

佳子さまが名誉総裁をつとめる、日本工芸のトップの会です。当方もそうですが、このガチガチの日本伝統の流れに反発する作家さんがいてもおかしくありません。そういった方が集まって日本新工芸展を作ったのでないかと推測しているのです(別に詳しいわけでないので、全くの推測です)。染色などまさに日本伝統工芸展では不可能な作品が並んでいます。陶芸では日本伝統工芸展に対抗する強い対抗意識が感じられるのですが、いかがでしょうか??

陶芸は日本伝統工芸展に対抗していると見えるのですが、なにか狭い箱の中のあっちとこっちの違いに感じます。一方、染物に関しては、作家さん自体が楽しんで作品をつくっている。ここにはアートがありました。

先に述べた事前批評会にいらしていた染物の評価者の先生は奥行きのあるいい感じの女性でした。

少数ですが素敵なガラス作品もあります。

当方と同じように陶器を壁に貼り付けた作品もあります。

前衛的染物もあります。

紙作品ですが、斬新な試みもあります。

しかしいずれも少数で、これらがこの展示会の中心課題にはみえません。

日本新工芸はストイックな陶芸と開放された染色が支配し、会長さんが一所懸命、伝統をぶち壊す違う方向の試みも入れようとするその3者が拮抗しながら日本新工芸の意義が進行しているという結論です。

<小さな芸術村があちこちに存在し、その住人は自分の村が最高であり、よそ者はなかなか受け入れない>と以前述べましたが、国立新美術館を巡っているとこの考えが妥当だとおもうのです。当方はこれを否定的に述べているのではありません、これは必然だと思うのです。ただ他の芸術村の存在を頭から否定するのは心が狭い。

一方で、こんなきれいな施設で、毎日10ほどの展示会が一週間弱、通年同時進行する国立新美術館はすごいことを日本はやっていると感心するのです。こんな美術館は世界にほかにあるのだろうか? 日本も多様性後進国というわけではないのです。

さて、日本新工芸展をあとにして、

隣の日仏現代国際美術展に入ってみました。

日仏現代国際美術展 主催サロン・フランス美術協会

絵画・版画・水墨・工芸・立体・写真

フランス、カナダ、韓国等各国からの出品があるようですが、結構面白そうな絵がありました。

立体もあるのですが、特に型破りな作品はありませんでした。 絵画以外が手薄なこういう展示会に応募するのも手かなと思いました。しかし、当方の陶絵画を壁に吊るしてくれる可能性は低いかな?

何度も言うように、あるいはだんだんとはっきりしてきたことは、日本工芸というのは、伝統工芸の技法をマスターし、その延長にクリエイションを行う事であり、西洋アートというのはクリエイションが先にあり、技法はその表現のためのツールであるという、力点の順番がハッキリと違うのです。

40kgの陶絵画を受け入れてくれそうな展示会を探しは続きます。少なくとも日本新工芸はほとんど可能性が無い。レベルが高い上に方向も違う。

展示会を探す放浪の旅は続きます。