太陽電池でゆらゆらと動くおもちゃには、電磁振り子が使われています。

100均のおもちゃを分解してコイルをゲットしようと企んだわけですが、 接着されていて取り外すのが難しい。

こりゃ、接着されたプラスチックの部分と一緒に使うしかないかもな・・・('-')ゞ

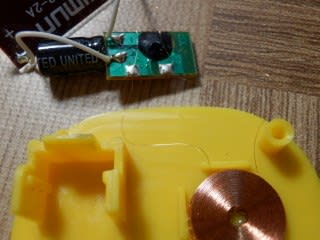

などと性懲りもなくもう1つ買ってきたところ、なんと、こんな風になっていました。

コイルがボビンに巻かれているじゃぁありませんか(・ο・)オオッ

これなら誤って導線を切断してしまうということも無く、使い易そうです。

ちなみに直流抵抗値は700Ω程度でした。

この製品は、モリトクというメーカのものでしたが、以前に購入した同メーカのものは、 コイルが直接容器に接着されていたのです。 こういうタイプもあったんですねぇ。改良されたものかしらん?

飽くなき探究心は、新たな発見に繋がるものだね、ワトソン君。

ドンナコイル(-_-)゛ ヾ(^^;)コナンドイルだよ

先日は、電磁振り子の実験について書きましたが、 安価に入手できる電磁振り子と言うと、やはり100均のオモチャでしょうか。

これらは、光を当てるとゆらゆらと動くおもちゃです。

以前に、太陽電池をゲットするために分解したことがありましたが、 今回はコイルをゲットしようと、いくつか分解してみました。

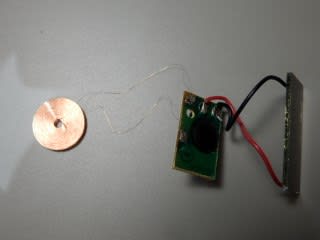

構成はどれも同じようなもので、太陽電池と小さな基板とコイルで構成されています。

コイルの大きさは、約15mm程度。 コイルは、ちょっとだけ大きさが違うものがあることが確認できました。

しかし、コイルは接着剤で固定されているので、外すのはなかなか大変です。

しかも線がとても細いので切れやすく、切れたらもう、再び線の端を捉えることができずにオシャカです・・・経験者は語る(-。-)ノ

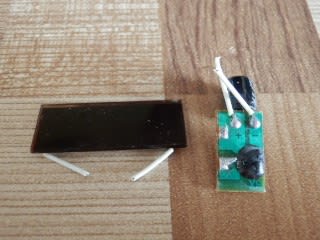

そんなわけで、コイルのゲットに失敗後、太陽電池と基板がいくつか残骸として残ってしまいました。

太陽電池は、何か電子工作のセンサにするなど利用できそうですが、基板の方はどうしましょ?(-"_-)ゞ

そこで、こんなことをしてみました。

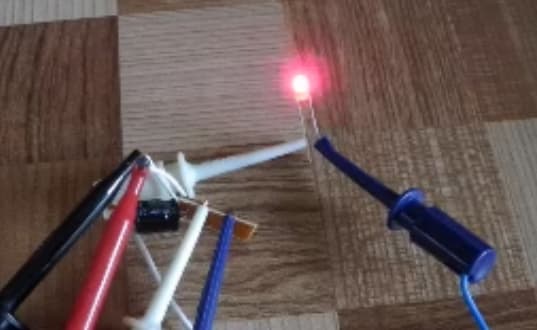

太陽電池の代わりに電源3Vを接続。 コイルの代わりにLEDを接続。 LEDを点滅させることができました。

点滅速度はかなり速めで、1秒間に3~4回といった感じでしょうか。

(点滅が早すぎて動画はうまく撮れませんでした)

長時間の動作に耐えうるのかどうかは不明ですが、まぁ、ちょっとLEDを点滅させたいときには、お手軽に使えそうです。

すっかり秋っぽくなってきました。 天高く馬コイル秋(・_・) ヾ(^o^ )「こゆる」ダヨ

以前に書いたことがある、リラックマの時計の振り子が動かなくなってしまいました(-_-)

振り子が動いていなくては、インテリアとしては味気ないものです。

この振り子は、時計の動作とは全く独立の単なる飾りなのですが、電磁振り子と呼ぶようです。 部品も少なく簡単な基板だったので、接触不良の解消か部品の交換だけですぐに直るだろうとナメてかかったら、なぜか復帰できない上、コイルの線を切断してしまうという失態。

ああ~なんてこった。こんなちっぽけな基板の修理に失敗するとは~ガックリ(-。-)=3

~~~~~~~~~~~~

さてさて、使われていたコイルを良く見ると、線が4本出ていました。 つまり、2本の導線が1つのボビンに一緒に巻かれていたわけです。

なんじゃこりゃ(´・ω・`)?

たぶんコイルの1つは、電流を流したときの磁力で、、振り子側の磁石と反発させるものだろう。 するともう1つのコイルは、振り子側の磁石が近づいたときの電磁誘導を利用し、反発させるタイミングを検知しているということじゃなかろうか。 しかし、両者の磁力線は相反する方向になるのに、そんな風にうまく動くものかしらん?

なんとなくモヤモヤしたので、実験することにしましたっ(`o´)/

●事前準備

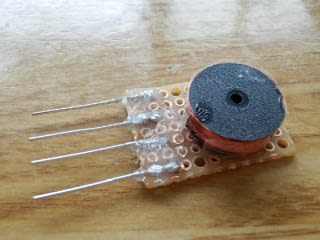

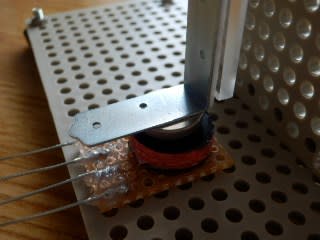

・切れてしまったコイルを巻き直し、扱い易くするために基板ユニットにしました。線が極細で切れ易いですからねぇ。

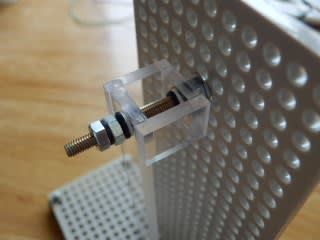

・実験用の簡単な振り子を製作。土台に利用したのはタミヤのユニバーサルセットです。

・磁石は100均のネオジウム磁石を使うことにしました。

●予備実験

・コイルの直流抵抗値を計測すると、各々506Ω、481Ωでした。巻き数は同じですが、若干差がありました。

・振り子の磁石の下にコイルを置いて振り子を大きく振ると、コイルから1V程度が発生しトランジスタをドライブできそうです。

●実験

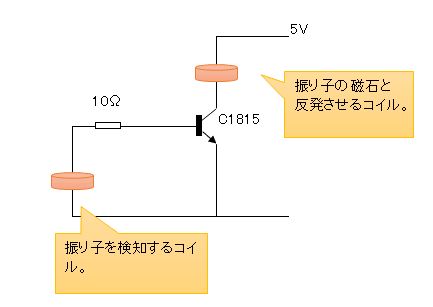

こんな回路を組みました。

トランジスタ1石で、ベース・エミッタ間に一方のコイルを接続、コレクタ側にもう一方のコイルを接続。 ベース側のコイルに磁石(N極)が近づくと、電磁誘導でベースに電流が流れます。 するとコレクタ側のコイルに電流が流れ、磁石(N極)と反発する方向に磁力が発生するだろうというわけです。

あっけなくうまくいきましたので、様子を見てやってください。

最初は”手動で”振り子を動かしてやる必要がありますが、その後はずっと動いていました。 原理的には、トランジスタ1個だけでも動かせることが確認できました。 振り子の周期とか、磁石の強さ、コイルの仕様やそれらの配置、構造など、最適な条件を考えるのは難しそうですが、こんなに適当な構成でも動くものができるのがわかったのは収穫です(*'ー')ノ

調べてみると、市販のゆらゆら動くおもちゃなどでは、手で動かさなくても動作するように、発振回路が組み込まれていたり、電源によらず一定の振り幅をキープできるようにしていたりと、電磁振り子には様々な工夫がされているものがあるようです。

このリラックマ時計の基板にも、トランジスタの他にコンデンサが2つ使われていましたが、何か発振回路を構成しているのかしらん(・_・)?

時計の修理はできたのか?・・・それはまた別のお話(-_-) ヾ (^_^;)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この記事には後日談があります。

電磁振り子の製作実験その2

リラックマ時計の振り子を復活させてみました。