■メイン写真

「鬼滅の刃」で一躍、人気スポットとなった柳生一刀石を斬る(笑)!

■今回のコース

柳生観光駐車場→芳徳寺(柳生氏歴代墓所)→天石立神社→一刀石→疱瘡地藏→

摩利支天山→家老屋敷→剣塚(古城山城址)→十兵衛食堂→柳生観光駐車場

奈良市街から柳生の里を経て笠置へと続く「柳生街道」は、のどかな農村と里山を

歩く街道歩きの人気コースとなっている。

しかし、20㎞を超える距離のため、見どころいっぱいの柳生の里も「通り過ぎるだけ」と

いうことになることも多い。これではあまりにもったいないので、今回、

「らくらく山歩の会」で、柳生の里の中だけで目いっぱい遊んでみた。

柳生の里は、行政区分では奈良市になっているが、観光地化された奈良の市街部とは

違い、古きよき山村の趣が残されている。

この里は、江戸時代、徳川幕府の兵法指南役だった柳生氏の拠点だった。、

新陰流を相伝された柳生石舟斎宗厳、関ヶ原の戦いで徳川家康の信を得た宗矩、

剣豪として名をはせ、さまざまな小説などで描かれた十兵衛三厳の3代が特に有名だ。

実際に柳生氏は明治になるまで代々、柳生藩主をつとめていたというからすごい。

まずは柳生氏の菩提寺である、芳徳寺へ。

1638年に、宗矩が開基、親交のあった僧・沢庵が開山。

宗矩が石舟斎の菩提を弔うため柳生城があったとされる場所に建立したという。

境内(拝観料要)の奥にある、歴代柳生氏の墓所。80基ほどあるという。

もとは柳生下町の中宮寺が柳生氏の墓所だったらしいが、芳徳寺改装の折に

移されたという。

この日は冷たい北風が吹きつける寒い一日。北日本では大雪となった。

柳生の里の紅葉も、そろそろラストの雰囲気。

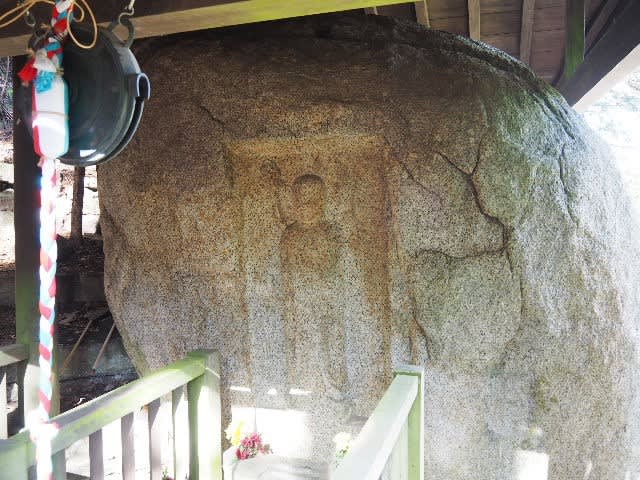

続いて天石立神社へ。

天岩戸伝説の中で、手力男命が天岩戸を開いた時に放り投げた扉石がここに落下したと

伝わる。古代からの磐座信仰の延長なのだろうか。

3片に割れた花崗岩の「前伏磐」、「前立磐」、「後立磐」がご神体だ。

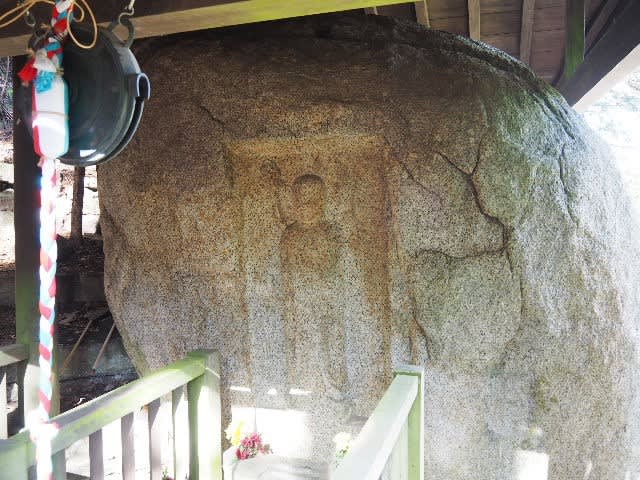

少し奥には、最近、漫画「鬼滅の刃」に登場して俄かに「聖地」となった一刀石がある。

コスプレイヤーの若者が訪れたり、この秋は記念撮影で1時間の時間待ちになったという。

本来はこの岩、石舟斎宗厳が3年間、毎夜天狗を相手に剣術修行をした場所。

ある日、天狗を切ったと思ったら、この岩を一刀のもとに切っていたと伝わる。

長さ8m、幅7mの花崗岩だ。

山脇に下ると、素朴な祠があった。こういうの、いいね。

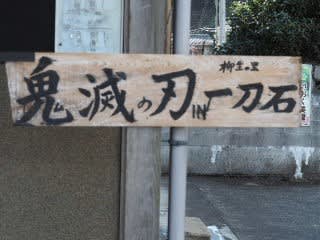

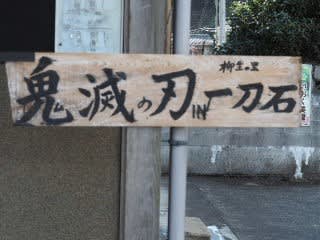

交差点には、最近の流行にあやかった道標が!

疱瘡地蔵。1319年に疱瘡よけを祈願して造られた。

この地蔵の右下に1428年に刻まれた、正長の土一揆による徳政令に関する

「正長元年ヨリ サキ者カンへ四カン カウニヲ井メアル ヘカラス」の文面が興味深い。

正長元年以前の柳生周辺の4村の借金は、すべて消滅したという内容だという。

旧柳生陣屋跡で、陽だまりの中、風をよけてランチとした。

宗矩が芳徳寺を建てたのあと、3年かけて建造し、1642年に完成した。

今は桜が美しい公園になっており、屋敷跡の遺構に沿って石積みが造られている。

陣屋跡にも、今シーズン最後の紅葉が。

八坂神社。境内の能舞台は、もともとは天石立神社にあったという。

若い桜の木が植えられた摩利支天山。山というが、村の中にある小高い丘。

十兵衛三厳の弟で、柳生家を旗本から大名格に昇進させた宗冬が、戦いの守り神である

摩利支天を祀った場所。この石碑は、十兵衛生誕400年を記念した石碑。

旧柳生藩家老屋敷。

柳生藩財政の立て直しをした幕末期の家老・小山田主鈴の屋敷。

精密な造りの石垣は1841年、尾張石工が築いた。

昭和39年に作家・山岡荘八氏の所有となり、昭和46年放映のNHK大河ドラマ「春の坂道」の

構想がここで練られた。その後、奈良市に寄贈され、資料館としても公開されている。

最後に古城山へ。山頂は南北朝時代の城址で、剣塚がある。

柳生古城は、さらに古く後醍醐天皇による鎌倉討幕計画が露見し、笠置山で挙兵した

「元弘の乱」のとき、柳生氏のルーツ・永珍が天皇軍の糧道を守るために陣を張った。

石垣はない時代だが、よく見ると堀切や曲輪の形が残る。

剣塚は、もっと新しい時代のものだ。観光協会によると、添上郡七か村の在郷軍人会の発起に

より、満州事変に際し皇軍の武運長久を祈ったものだという。

十三振の日本刀を奉納し、剣の霊を祀ったという。

あまりに寒いので、そそくさと下山して十兵衛食堂に飛び込んで、皆さん、温かい

ぜんざいを楽しむ。

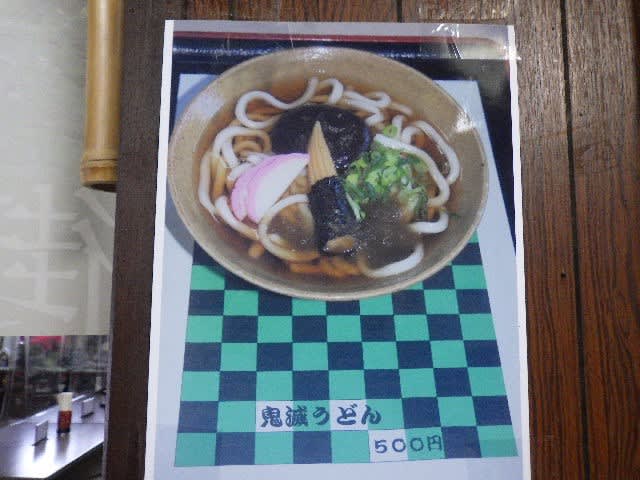

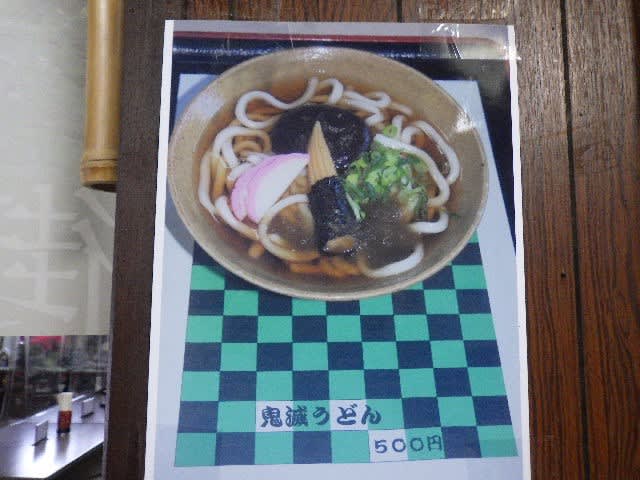

私だけは月見うどんを頼んだが、頼んだあとで、新メニューの「鬼滅うどん」が

登場して知るのに気がついた。次回はこれを注文しよう(笑)。

駐車場に戻って自販機の缶コーヒーを見たら、「ダイドー鬼滅缶」。

柳生の里は、歴史とまったくリンクしない新しい聖地になってしまうのか(笑)!

「鬼滅の刃」で一躍、人気スポットとなった柳生一刀石を斬る(笑)!

■今回のコース

柳生観光駐車場→芳徳寺(柳生氏歴代墓所)→天石立神社→一刀石→疱瘡地藏→

摩利支天山→家老屋敷→剣塚(古城山城址)→十兵衛食堂→柳生観光駐車場

奈良市街から柳生の里を経て笠置へと続く「柳生街道」は、のどかな農村と里山を

歩く街道歩きの人気コースとなっている。

しかし、20㎞を超える距離のため、見どころいっぱいの柳生の里も「通り過ぎるだけ」と

いうことになることも多い。これではあまりにもったいないので、今回、

「らくらく山歩の会」で、柳生の里の中だけで目いっぱい遊んでみた。

柳生の里は、行政区分では奈良市になっているが、観光地化された奈良の市街部とは

違い、古きよき山村の趣が残されている。

この里は、江戸時代、徳川幕府の兵法指南役だった柳生氏の拠点だった。、

新陰流を相伝された柳生石舟斎宗厳、関ヶ原の戦いで徳川家康の信を得た宗矩、

剣豪として名をはせ、さまざまな小説などで描かれた十兵衛三厳の3代が特に有名だ。

実際に柳生氏は明治になるまで代々、柳生藩主をつとめていたというからすごい。

まずは柳生氏の菩提寺である、芳徳寺へ。

1638年に、宗矩が開基、親交のあった僧・沢庵が開山。

宗矩が石舟斎の菩提を弔うため柳生城があったとされる場所に建立したという。

境内(拝観料要)の奥にある、歴代柳生氏の墓所。80基ほどあるという。

もとは柳生下町の中宮寺が柳生氏の墓所だったらしいが、芳徳寺改装の折に

移されたという。

この日は冷たい北風が吹きつける寒い一日。北日本では大雪となった。

柳生の里の紅葉も、そろそろラストの雰囲気。

続いて天石立神社へ。

天岩戸伝説の中で、手力男命が天岩戸を開いた時に放り投げた扉石がここに落下したと

伝わる。古代からの磐座信仰の延長なのだろうか。

3片に割れた花崗岩の「前伏磐」、「前立磐」、「後立磐」がご神体だ。

少し奥には、最近、漫画「鬼滅の刃」に登場して俄かに「聖地」となった一刀石がある。

コスプレイヤーの若者が訪れたり、この秋は記念撮影で1時間の時間待ちになったという。

本来はこの岩、石舟斎宗厳が3年間、毎夜天狗を相手に剣術修行をした場所。

ある日、天狗を切ったと思ったら、この岩を一刀のもとに切っていたと伝わる。

長さ8m、幅7mの花崗岩だ。

山脇に下ると、素朴な祠があった。こういうの、いいね。

交差点には、最近の流行にあやかった道標が!

疱瘡地蔵。1319年に疱瘡よけを祈願して造られた。

この地蔵の右下に1428年に刻まれた、正長の土一揆による徳政令に関する

「正長元年ヨリ サキ者カンへ四カン カウニヲ井メアル ヘカラス」の文面が興味深い。

正長元年以前の柳生周辺の4村の借金は、すべて消滅したという内容だという。

旧柳生陣屋跡で、陽だまりの中、風をよけてランチとした。

宗矩が芳徳寺を建てたのあと、3年かけて建造し、1642年に完成した。

今は桜が美しい公園になっており、屋敷跡の遺構に沿って石積みが造られている。

陣屋跡にも、今シーズン最後の紅葉が。

八坂神社。境内の能舞台は、もともとは天石立神社にあったという。

若い桜の木が植えられた摩利支天山。山というが、村の中にある小高い丘。

十兵衛三厳の弟で、柳生家を旗本から大名格に昇進させた宗冬が、戦いの守り神である

摩利支天を祀った場所。この石碑は、十兵衛生誕400年を記念した石碑。

旧柳生藩家老屋敷。

柳生藩財政の立て直しをした幕末期の家老・小山田主鈴の屋敷。

精密な造りの石垣は1841年、尾張石工が築いた。

昭和39年に作家・山岡荘八氏の所有となり、昭和46年放映のNHK大河ドラマ「春の坂道」の

構想がここで練られた。その後、奈良市に寄贈され、資料館としても公開されている。

最後に古城山へ。山頂は南北朝時代の城址で、剣塚がある。

柳生古城は、さらに古く後醍醐天皇による鎌倉討幕計画が露見し、笠置山で挙兵した

「元弘の乱」のとき、柳生氏のルーツ・永珍が天皇軍の糧道を守るために陣を張った。

石垣はない時代だが、よく見ると堀切や曲輪の形が残る。

剣塚は、もっと新しい時代のものだ。観光協会によると、添上郡七か村の在郷軍人会の発起に

より、満州事変に際し皇軍の武運長久を祈ったものだという。

十三振の日本刀を奉納し、剣の霊を祀ったという。

あまりに寒いので、そそくさと下山して十兵衛食堂に飛び込んで、皆さん、温かい

ぜんざいを楽しむ。

私だけは月見うどんを頼んだが、頼んだあとで、新メニューの「鬼滅うどん」が

登場して知るのに気がついた。次回はこれを注文しよう(笑)。

駐車場に戻って自販機の缶コーヒーを見たら、「ダイドー鬼滅缶」。

柳生の里は、歴史とまったくリンクしない新しい聖地になってしまうのか(笑)!

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/27/06/eda35d093f9f53a42b13e9b188fb3dc4.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/45/0f/fb5b8b08ece228712fef5be28b0e7e9c.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1e/2c/524a490717dba8e8016c0e01bd45c06c.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7b/9c/a44d54a2eb8e84e484cde4bbfc967731.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/d0/0e5bff7d70851b317872658fedc6a4a2.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/34/86/683e6dec96746333965e1b5167b40604.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/06/f7/3a95638caf5fae66bd99d0e16a3204c0.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/b0/d89d0bbb9e7fe33abc999011f500ac08.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/ff/71d19ad424043f76eede4ee0c83dd412.jpg)

![2025年2月8日(土)~9日(日) [兎和野高原]フカフカ大雪の中でスノーシュー!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/73/7b/d7e20e746703e88631b619644cf06084.jpg)