昨日の「ブラタモリ」で、長崎が坂の町であることが強調されていたのに触発されたというわけではないのだが、実は函館も、函館山の麓の西部地区には、名前の付いている坂が全部で19あり、中には、観光スポットとして有名になっている所も沢山あるのです。

ということで、ここから18回に分けて、その坂を一つずつ紹介していくこととします。

えっ、19あるのに何故18回なのって?

実はですね、19のうち一つは、既に紹介済みなのです。

なので、この記事のタイトルも、いきなり「その2」からのスタートとさせていただきます。

ここに書いてある19の坂が、西部地区にはあります。

よくある「市道〇〇通」というのではなく、坂自体に名前がついているということで、話題になっているのです。

最初の坂は、「青柳坂」。

とりあえず下から見上げると、それほど急ではない、なだらかな坂です。

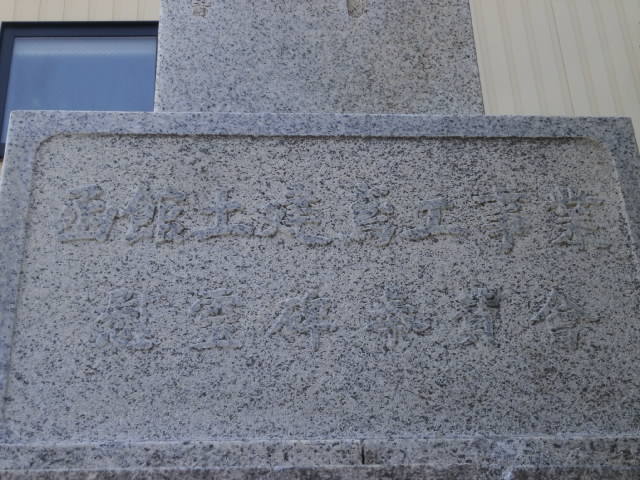

道中にあった小さな碑。

歴史のある西部地区には、このように、かつての町名を記した碑が、そこかしこに建てられています。

因みに、この碑のある場所は、現在は「宝来町」と言っています。

坂の途中にある、「天祐寺」という天台宗のお寺。

1850年に、福島県相馬からやってきた僧が、大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)なる神をここに祀ったのが開基とされているお寺で、1934年の函館大火の時に全焼するも、、その二年後、東京にあった紀州徳川家の由緒ある建物・庫裡(くり)を移築し、現在の寺となったとされています。

開基のきっかけである「大聖歓喜天」は別堂に祀られており、お寺が面する青柳坂は、神の名前を取って、「聖天坂(しょうでんざか)」とも呼ばれていました。

構内には、函館山七福神の一つである「布袋尊」が祀られています。

残る六つの神も、追って紹介したいと思います。

布袋尊の他に、もう一つ祀られているのが、この「薬師如来」。

函館山に「薬師山」という別名があったことは、初めて知りました。

こうして訪ねてみなければわからない話が多いことも、歴史ある町ならではという気がします。

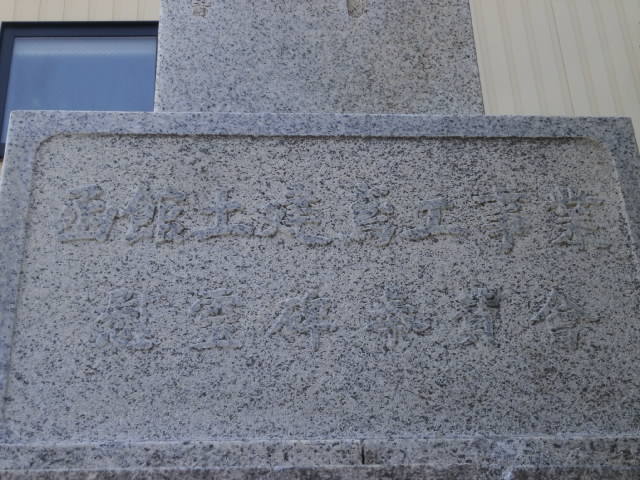

こんな慰霊碑も建てられていました。

土木事業に殉じた人達の霊を慰める碑のようです。

お寺の外へ。

スタート地点は「宝来町」という地名だったけど、ここは、坂の名前にもなっている「青柳町」で、ここにあるのは、函館市立の青柳小学校。

1935年創立の、歴史ある学校です。

と言うことで、ようやくゴールへ到達しました。

頂部から見下ろす光景。

沿道は住宅街で、人の往来は、日中でもそれほど多くはないようです。

ということで、ここから18回に分けて、その坂を一つずつ紹介していくこととします。

えっ、19あるのに何故18回なのって?

実はですね、19のうち一つは、既に紹介済みなのです。

なので、この記事のタイトルも、いきなり「その2」からのスタートとさせていただきます。

ここに書いてある19の坂が、西部地区にはあります。

よくある「市道〇〇通」というのではなく、坂自体に名前がついているということで、話題になっているのです。

最初の坂は、「青柳坂」。

とりあえず下から見上げると、それほど急ではない、なだらかな坂です。

道中にあった小さな碑。

歴史のある西部地区には、このように、かつての町名を記した碑が、そこかしこに建てられています。

因みに、この碑のある場所は、現在は「宝来町」と言っています。

坂の途中にある、「天祐寺」という天台宗のお寺。

1850年に、福島県相馬からやってきた僧が、大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)なる神をここに祀ったのが開基とされているお寺で、1934年の函館大火の時に全焼するも、、その二年後、東京にあった紀州徳川家の由緒ある建物・庫裡(くり)を移築し、現在の寺となったとされています。

開基のきっかけである「大聖歓喜天」は別堂に祀られており、お寺が面する青柳坂は、神の名前を取って、「聖天坂(しょうでんざか)」とも呼ばれていました。

構内には、函館山七福神の一つである「布袋尊」が祀られています。

残る六つの神も、追って紹介したいと思います。

布袋尊の他に、もう一つ祀られているのが、この「薬師如来」。

函館山に「薬師山」という別名があったことは、初めて知りました。

こうして訪ねてみなければわからない話が多いことも、歴史ある町ならではという気がします。

こんな慰霊碑も建てられていました。

土木事業に殉じた人達の霊を慰める碑のようです。

お寺の外へ。

スタート地点は「宝来町」という地名だったけど、ここは、坂の名前にもなっている「青柳町」で、ここにあるのは、函館市立の青柳小学校。

1935年創立の、歴史ある学校です。

と言うことで、ようやくゴールへ到達しました。

頂部から見下ろす光景。

沿道は住宅街で、人の往来は、日中でもそれほど多くはないようです。