懐かしい思い出の町八雲町。

これからも何度か足を運ぼうと思いますが、ひとまず今回の散策記はここまで。

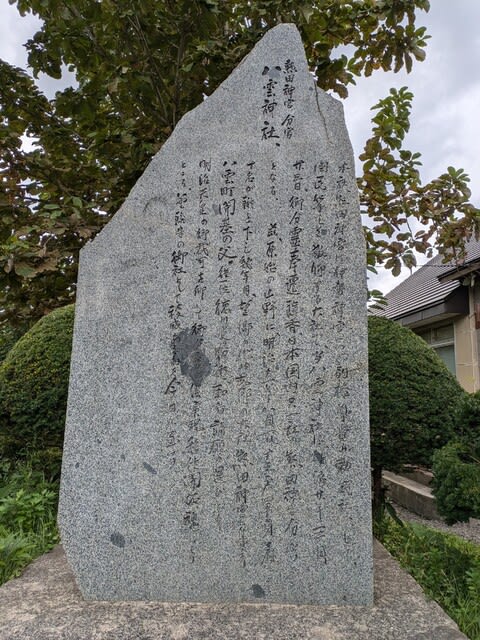

最後は「八雲神社」です。

正門の、所謂「一の鳥居」から社殿までは、約300mほどあるそうです。

とは言いつつ、「300m?1kmくらいあるんじゃないの?」と、とても長く感じました。

穏やかな表情の狛犬。

割と新しいなと思ったら、それもそのはず、2018年5月の竣工だそうです。

尾張徳川家の当主によって開拓が進められた八雲町。

社紋も、徳川家の三つ葉葵です。

八雲神社は、1884年(明治17年)、移住者たちの精神的拠り所として社殿が建設され、1886年(同19年)12月に村社列格されました。

1887年(同20年)3月に、移住者たちの故郷熱田神宮に御分霊願を出願し、分社となる。熱田皇大神の御分霊を正式に許可されたのは史上八雲神社のみだそうで、。この裁可は、明治新政府の創成にあたり、尾張徳川家第17代当主、徳川慶勝の功績を高く評価した明治天皇の特別の計らいによるものだそうです。

このことからも、八雲町は、現在の名古屋市と切っても切れない関係にあることがわかります。

そういえば、八雲町の郊外に「熱田」という地名があり、同級生の実家の牧場があったのを思い出しました。

「英霊碑」。

これまで訪れた多くの神社で同じような碑を見てきましたが、こちらは、1908年(明治41年)に設立された「八雲在郷軍人会」が、日露戦争戦没者の忠魂碑として設置したもので、1951年(昭和26年)に八雲神社に移設されています。

神社の所在地は「宮園町」と言います。

住んでいた当時、同級生が何人かこの近くに住んでいましたが、地名の由来は、「なるほどそういうことか」と、40年経った今になって納得しました。

追記:10月26日 9時22分

八雲神社の神紋ですが、熱田神宮の神紋である「五七桐竹紋」という、古くは豊臣秀吉の家紋であり、皇室が用いていたこともある由緒あるもので、徳川家の「三つ葉葵」とは別なものでした。

調べて行る中で見つけたサイトに「三つ葉葵」と書かれていたのを、裏取りせず鵜呑みにして書いてしまいました。大変失礼いたしました。

尾張徳川家と八雲町は縁が深いと以前何かで読んで、私自身も親しみを覚えています。

官軍に負けた尾張徳川藩士とはいえ、温暖な名古屋から極寒の北海道に行き開拓に携わったのは大変な苦労だったと想像します。

今でも名古屋人は北海道が大好き。

デパートの北海道展は年に何度も行われますが、毎回大変な賑わいです。

北海道旅行も人気があります。

一つ気になったのは、紋のこと。

徳川家は尾張でも三つ葉葵で、これとは形が違います。

この紋は名古屋の熱田神宮と似ている五三桐(ごさんのきり)かと思います。

農民の出の豊臣秀吉もこれと似た紋を使いましたが、理由は分かりません。

>名古屋の人は熱田神宮を「熱田さん」と呼んでいます。... への返信

申し訳ありません、ご指摘ありがとうございました。

よくよく裏を取らずに書いてしまいました。

そうですか、名古屋の皆さんは北海道が大好きなんですね。

それは嬉しい限りです。

名古屋は7年前に出張で行ったのが最後ですが、またゆっくり訪れてみたい場所の一つです。