(承前)

札幌国際芸術祭(SIAF2024)の記者発表(概要はこちら→ https://siaf.jp/siaf2024-outline/ )でこれまではあまり触れられず、今回クローズアップされたな~、という印象を抱いたのが「教育とのつながり」だ。

「先行プログラム SIAFスクール」という項目が立てられ、レクチャーを開いたり、小中学校と連携することがうたわれている。発表の会場で流れた映像によると、雪の結晶を描くプログラムを小学生に書いてもらう計画が進んでいるといい、2020年代だなあとしみじみ感じた。

プログラミング教育は小学校で必修となっているが、そもそも先生がコンピュータ言語を教えられるわけもなく、パソコンの土台となる考え方や動作に親しんでもらうことが主眼になっている(少なくても筆者はそう理解している)なかで、本格的なコンピュータ教育が芸術祭の一環で志向されるのは興味深い。

今週の土曜には「教育喫茶」というのも開くそうだ。

二つめ。

これが筆者の一番気になっていて、おそらく誰も気づいていないだろうこと。

記者発表の最後にもうけられたフォトセッションの時間に撮影した次の写真がヒントです。

台の上に並んで、小川秀明ディレクター(左から3人目)とキュレーター5人が写っている(秋元市長が写っている写真もあるけれど、2カ月後に統一地方選を控えた時期にそんなの使うわけがない)。

もともと SIAF の実働部隊のマネジャーである細川麻沙美さんと漆崇博さん、それに、会場となっている道立近代美術館、モエレ沼公園の学芸員、札幌芸術の森美術館の事業係長という顔ぶれである。

(なお、どうでもいい話ですが、事前に示し合わせて上着を黒にそろえたとのこと)

国際芸術祭では、ひとりのディレクターが何から何まで行うのは土台無理な話で、キュレーター数人でチームをつくるのが普通だ。

これまでは、ゲストディレクターはもちろん、そのすぐ下で作家選定などに携わるキュレーターや、デザイン担当者など(2017年の大友さんの言葉でいえば「バンドメンバー」)は、何人かは道外から招いていた。

ところが今回は、小川さん以外の全員が地元・札幌勢なのである。

(なお地元勢でも、2017年には大活躍だった端聡さんや上遠野敏さん、中島洋さんといった世代は退いている)

これが、予算の制約なのか、それとも札幌にキュレーターの人材が育ってきたことのあかしなのか、あるいは、今後合流する計画があるのか、そのへんはわからない。

以前のSIAFにキュレーターとして参加した飯田志保子さんが会場にいらしていたから、登壇するのかなと思っていたのだが。

地元チームでも、道外や海外の作家選定に支障がないことを期待している。

最後に。

フォトセッションが終わって、背後を振り返ると、マスコミ用の席がほとんど埋まっていたことに驚いた。30人以上はいたと思う。

しかし、質疑応答で手を挙げたのは北海道新聞の記者ひとりだった(筆者は札幌国際芸術祭関連の催しに、勤め先の身分で参加したことは一度もない)。

予算額や規模とか、最終的に何組ぐらいのアーティストを呼ぶつもりなのかとか、2017年のときには盛んに質問が飛んでいたように記憶しているのだが、今回はずいぶんおとなしい。そういう自分も発言しなかったので、あまり偉そうなことはいえないが。

後ほど、道内のローカルニュースをチェックしたり、新聞をめくったりしたのだが、正直言ってガッカリした。

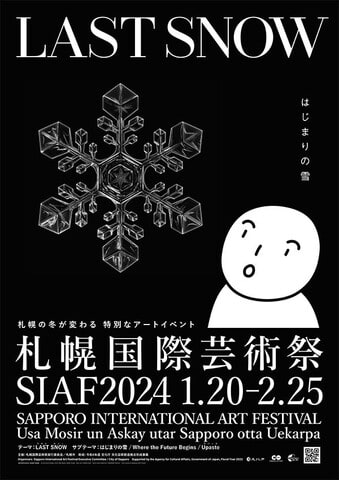

初の冬開催とか、テーマが「LAST SNOW」だとか、会場が6カ所だとか(これは「地下公園」を入れると7カ所になるのだが)報じていたメディアが目立ったが、それらはいずれも今回発表された事柄ではない。

キビシイ言い方になるけれど、「何がニュースなのか」を見極める眼力のある記者がたった6年で、こんなにも少なくなったのだろうかと、ちょっと衝撃を受けたのだった。

2017年に記者発表には、美術手帖の記者や島貫泰介氏が来札していたようだが、今回はどうだったんだろう。

過去の関連記事へのリンク

【速報】札幌国際芸術祭2020の参加アーティスト第1弾など発表

札幌国際芸術祭2017の記者発表。クリスチャン・マークレイら77組、会場は35カ所

札幌国際芸術祭2017、第2弾発表

第2回SIAFパブリックミーティングに行ってきた。

弁舌さえわたる浅田彰氏!シンポジウム「札幌国際芸術祭が目指すもの」を聴いて

札幌国際芸術祭(SIAF2024)の記者発表(概要はこちら→ https://siaf.jp/siaf2024-outline/ )でこれまではあまり触れられず、今回クローズアップされたな~、という印象を抱いたのが「教育とのつながり」だ。

「先行プログラム SIAFスクール」という項目が立てられ、レクチャーを開いたり、小中学校と連携することがうたわれている。発表の会場で流れた映像によると、雪の結晶を描くプログラムを小学生に書いてもらう計画が進んでいるといい、2020年代だなあとしみじみ感じた。

プログラミング教育は小学校で必修となっているが、そもそも先生がコンピュータ言語を教えられるわけもなく、パソコンの土台となる考え方や動作に親しんでもらうことが主眼になっている(少なくても筆者はそう理解している)なかで、本格的なコンピュータ教育が芸術祭の一環で志向されるのは興味深い。

今週の土曜には「教育喫茶」というのも開くそうだ。

二つめ。

これが筆者の一番気になっていて、おそらく誰も気づいていないだろうこと。

記者発表の最後にもうけられたフォトセッションの時間に撮影した次の写真がヒントです。

台の上に並んで、小川秀明ディレクター(左から3人目)とキュレーター5人が写っている(秋元市長が写っている写真もあるけれど、2カ月後に統一地方選を控えた時期にそんなの使うわけがない)。

もともと SIAF の実働部隊のマネジャーである細川麻沙美さんと漆崇博さん、それに、会場となっている道立近代美術館、モエレ沼公園の学芸員、札幌芸術の森美術館の事業係長という顔ぶれである。

(なお、どうでもいい話ですが、事前に示し合わせて上着を黒にそろえたとのこと)

国際芸術祭では、ひとりのディレクターが何から何まで行うのは土台無理な話で、キュレーター数人でチームをつくるのが普通だ。

これまでは、ゲストディレクターはもちろん、そのすぐ下で作家選定などに携わるキュレーターや、デザイン担当者など(2017年の大友さんの言葉でいえば「バンドメンバー」)は、何人かは道外から招いていた。

ところが今回は、小川さん以外の全員が地元・札幌勢なのである。

(なお地元勢でも、2017年には大活躍だった端聡さんや上遠野敏さん、中島洋さんといった世代は退いている)

これが、予算の制約なのか、それとも札幌にキュレーターの人材が育ってきたことのあかしなのか、あるいは、今後合流する計画があるのか、そのへんはわからない。

以前のSIAFにキュレーターとして参加した飯田志保子さんが会場にいらしていたから、登壇するのかなと思っていたのだが。

地元チームでも、道外や海外の作家選定に支障がないことを期待している。

最後に。

フォトセッションが終わって、背後を振り返ると、マスコミ用の席がほとんど埋まっていたことに驚いた。30人以上はいたと思う。

しかし、質疑応答で手を挙げたのは北海道新聞の記者ひとりだった(筆者は札幌国際芸術祭関連の催しに、勤め先の身分で参加したことは一度もない)。

予算額や規模とか、最終的に何組ぐらいのアーティストを呼ぶつもりなのかとか、2017年のときには盛んに質問が飛んでいたように記憶しているのだが、今回はずいぶんおとなしい。そういう自分も発言しなかったので、あまり偉そうなことはいえないが。

後ほど、道内のローカルニュースをチェックしたり、新聞をめくったりしたのだが、正直言ってガッカリした。

初の冬開催とか、テーマが「LAST SNOW」だとか、会場が6カ所だとか(これは「地下公園」を入れると7カ所になるのだが)報じていたメディアが目立ったが、それらはいずれも今回発表された事柄ではない。

キビシイ言い方になるけれど、「何がニュースなのか」を見極める眼力のある記者がたった6年で、こんなにも少なくなったのだろうかと、ちょっと衝撃を受けたのだった。

2017年に記者発表には、美術手帖の記者や島貫泰介氏が来札していたようだが、今回はどうだったんだろう。

過去の関連記事へのリンク

【速報】札幌国際芸術祭2020の参加アーティスト第1弾など発表

札幌国際芸術祭2017の記者発表。クリスチャン・マークレイら77組、会場は35カ所

札幌国際芸術祭2017、第2弾発表

第2回SIAFパブリックミーティングに行ってきた。

弁舌さえわたる浅田彰氏!シンポジウム「札幌国際芸術祭が目指すもの」を聴いて