●祭礼日が同じ祭地域

祭礼日が同じで参加できない地域の祭や神社仏閣などについて調べてみようと思い立ちました。

はじめは、砥堀。姫路市の内陸部にあります。方向音痴の管理人にとっては、姫路帰りに迷い込む土地でもありました。

祭は甲八幡神社の氏子域でありながら、屋台は村内巡行のみおこなわれているようです。

残念ながら、管理人と祭礼日が同じ地域であるので、『播磨国風土記』や『兵庫県神社誌』の記述、そして、現地探索をもとに気づいた地域の特徴を書いていきたいと思います。

●祭礼日が同じ祭地域

祭礼日が同じで参加できない地域の祭や神社仏閣などについて調べてみようと思い立ちました。

はじめは、砥堀。姫路市の内陸部にあります。方向音痴の管理人にとっては、姫路帰りに迷い込む土地でもありました。

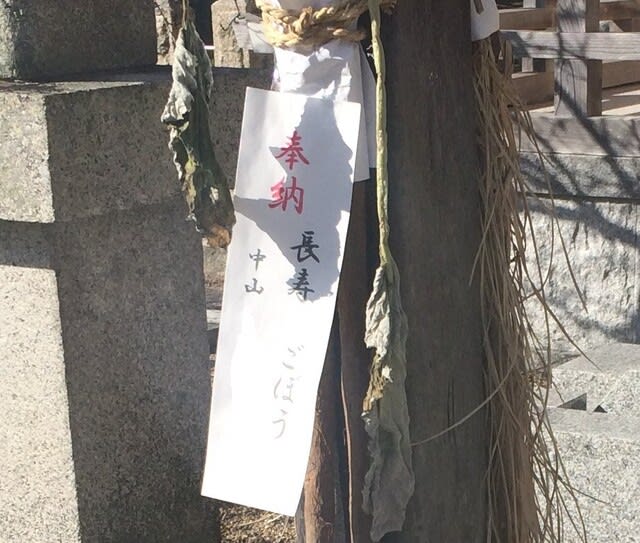

祭は甲八幡神社の氏子域でありながら、砥堀の屋台は村内巡行のみおこなわれているようです。砥堀の春川神社には屋台蔵があるのをみつけました。

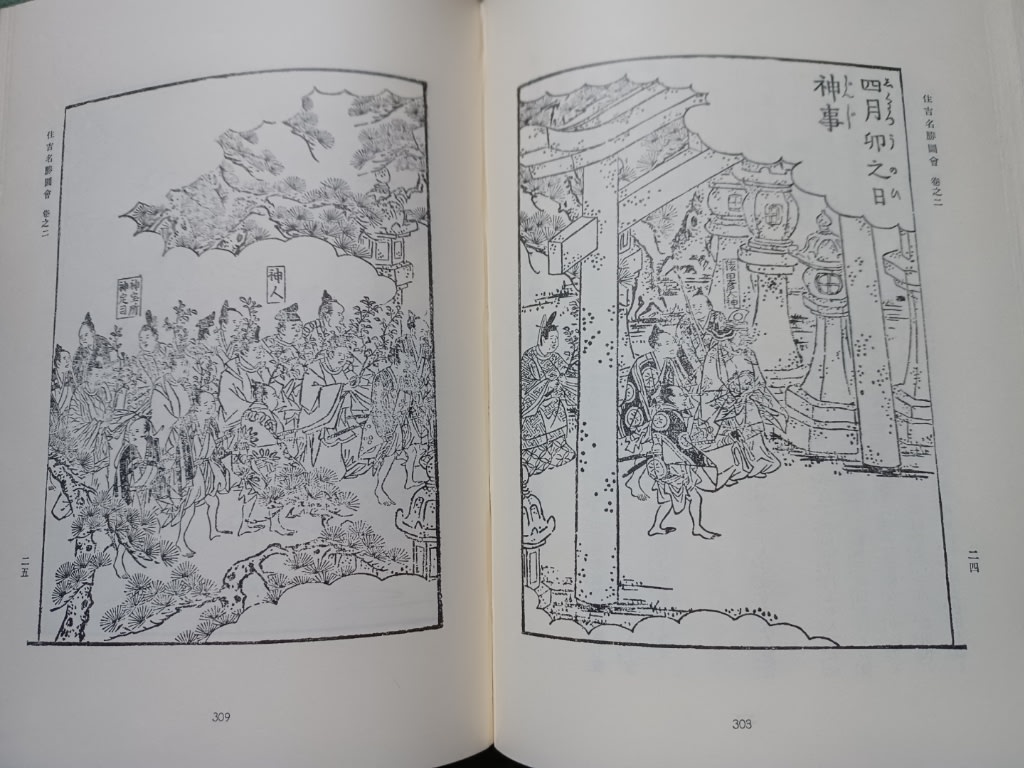

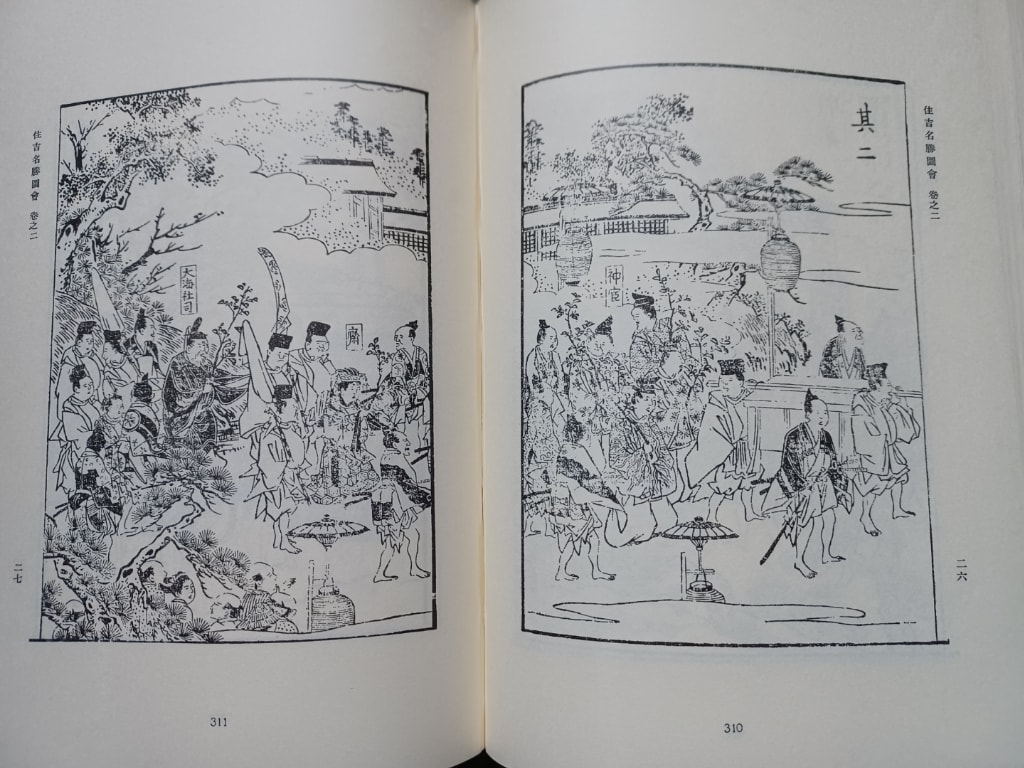

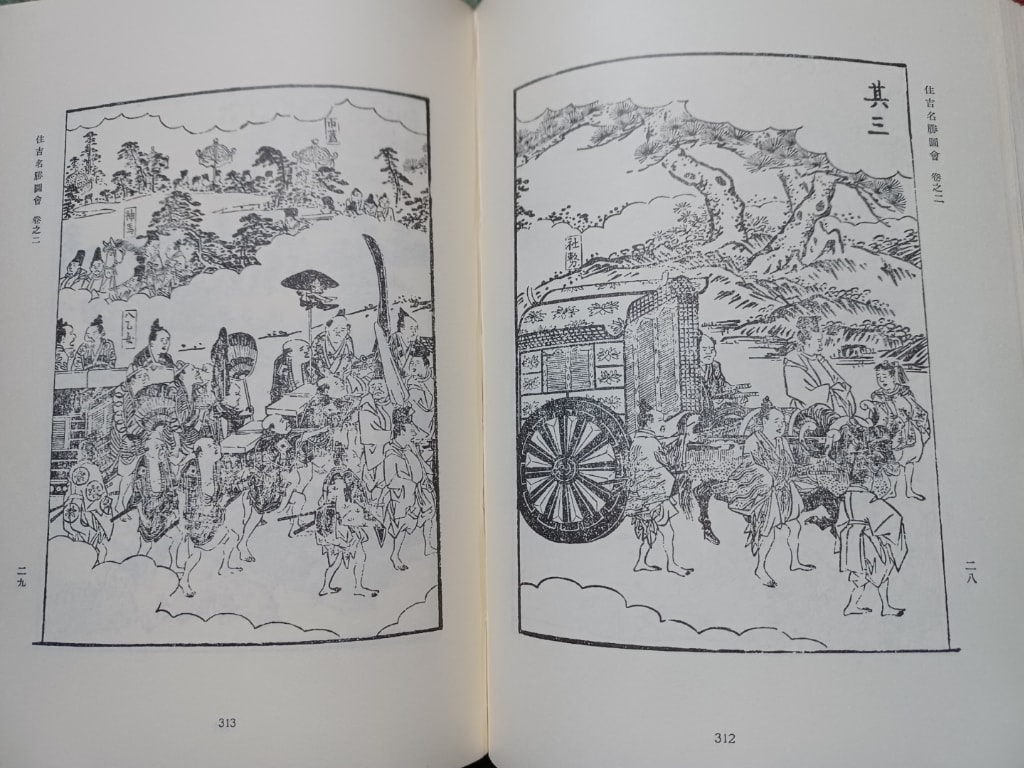

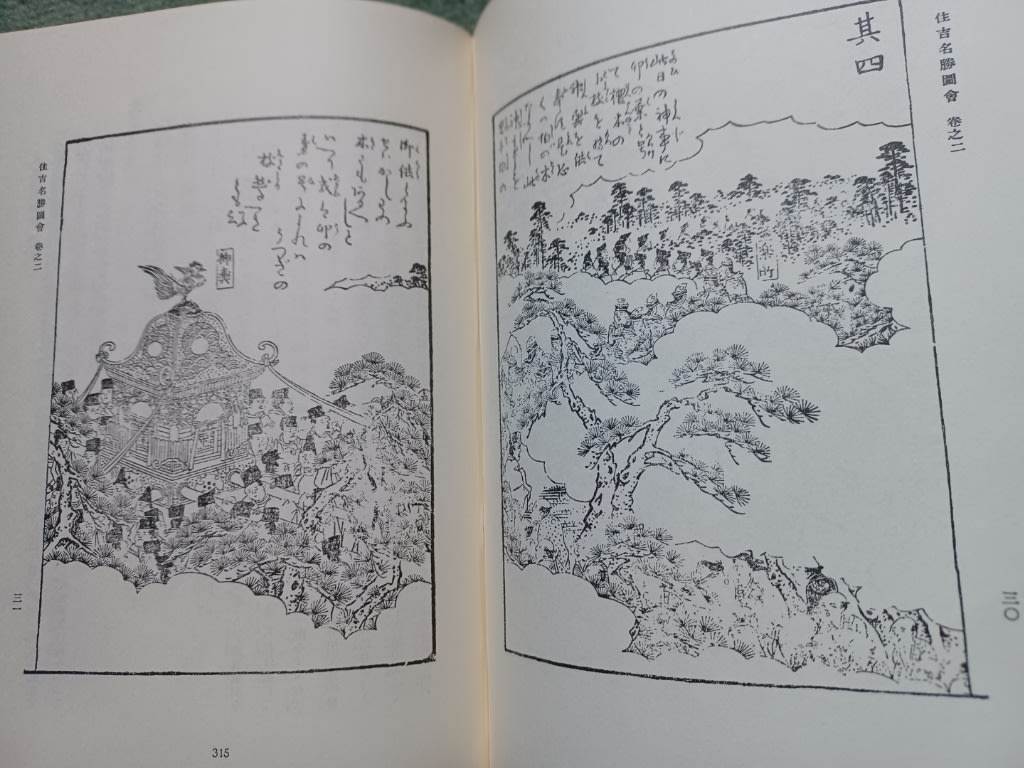

残念ながら、管理人と祭礼日が同じ地域であるので、『播磨国風土記』『播磨鑑』や『播磨名所巡覧図絵』の記述、そして、現地探索をもとに気づいた地域の特徴を書いていきたいと思います。

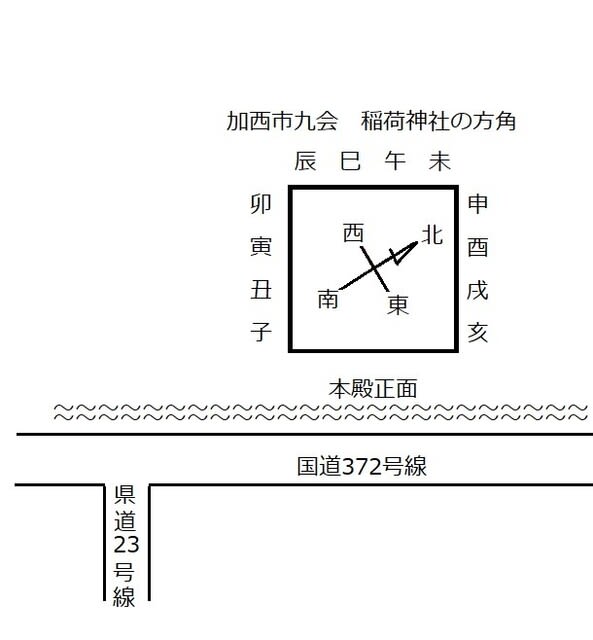

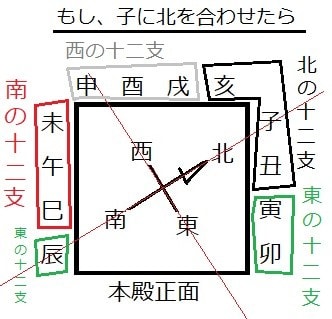

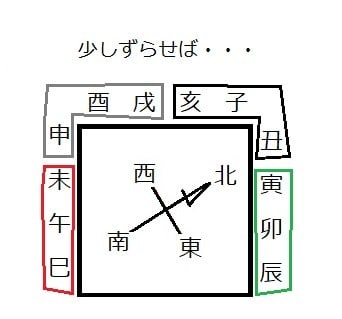

姫路城と甲八幡

大きな甲八幡の鳥居がぴったり姫路城をむいている!! のかどうはわかりませんが、社殿や鳥居はそれに近い方角を向いているようです。

地図ではっきり調べたわけではないのですが、砥堀の春川神社などもおおよそそちらのほうを向いている??

『播磨国風土記』より神前の郡、蔭山の里、冑と「とほり」の地名の由来

砥堀は現在は姫路市となっていますが、かつては神前(かむさき)の郡蔭山の里に属する村であったようです。『播磨国風土記』には、神崎、蔭山、砥堀それぞれの地名の由来がのっています。神前はいまいち意味が理解できなかったのですが、その記述通りに下に書いていきます。

神前

伊和大神のみ子の建石敷命(たけいわしきのみこと)は、山使の村の神前の山においでになる。そこでこの神がおいでになるのによって名とし、だから神前の郡という。

「山使いの村の神」の前の山においでになるから?? あるいは村の前の山に神様がおいでになるから、神前ということでしょうか?

蔭山

蔭山というのは、品太天皇(ほんだてんのう・応神天皇のこと)の御蔭(みかげ・櫛のこと)がこの山に落ちた。だから蔭山といい蔭岡とよぶ。

これは、分かりやすいですね。品太天皇は男性ですが、卑弥呼サマーの男性のように髪は長かったのかもしれません。

とほり(砥堀)

道の(草木)を切り払う(品太天皇の刀の)刃がなまった。そこで勅して「磨布理許(とふりこ)」と仰せられた。だから磨布理の村という。

磨は意味を表す漢字、布理許は音を表すいわゆる万葉仮名でしょうか。現在「砥ぐ」の字を当てているのも、単に音をあてはめたわけではないようです。

冑岡(甲山)

冑岡というのは、伊与都比古(いよつひこ)の神が宇知賀久牟豊富命(うちかくむとよほのみこと)と互いに闘った時、冑がこの岡に落ちた。だから冑岡という。

磨は意味を表す漢字、布理許は音を表すいわゆる万葉仮名でしょうか。現在「砥ぐ」の字を当てているのも、単に音をあてはめただけではないということになります。

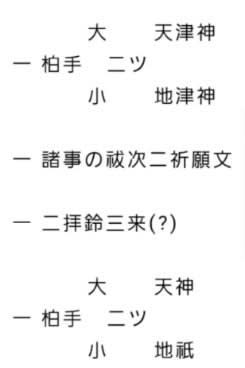

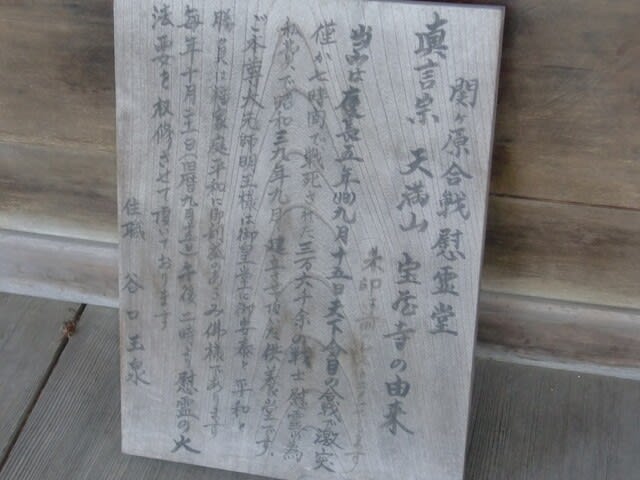

甲八幡神社の由来

昭和十三年発行の『兵庫県神社』では、

「伝へいふ応神天皇播磨巡行の時甲山に登りまして四方を叡覧あらせられ蒼生を慰み奨めて河溝を堀り道路を造り農事を奨励させ給ふ 里人其仁恤の厚きに感激し毎秋山上に集りて初補を供へ都の方に向ひて遥拝の式を行ひ来りしに其後神殿を造営し八幡大神と尊崇せり」

とあり、応神天皇が民のために治水や道路の工事をして、農場を整備したことが伝わっています。恐怖ではなく仁徳をもってこそ、尊敬というものは得られるのでしょう。

参考:『兵庫県の地名Ⅱ』(平凡社、1999)555ページ、「播磨国風土記」吉野裕訳『風土記』(平凡社、2000)

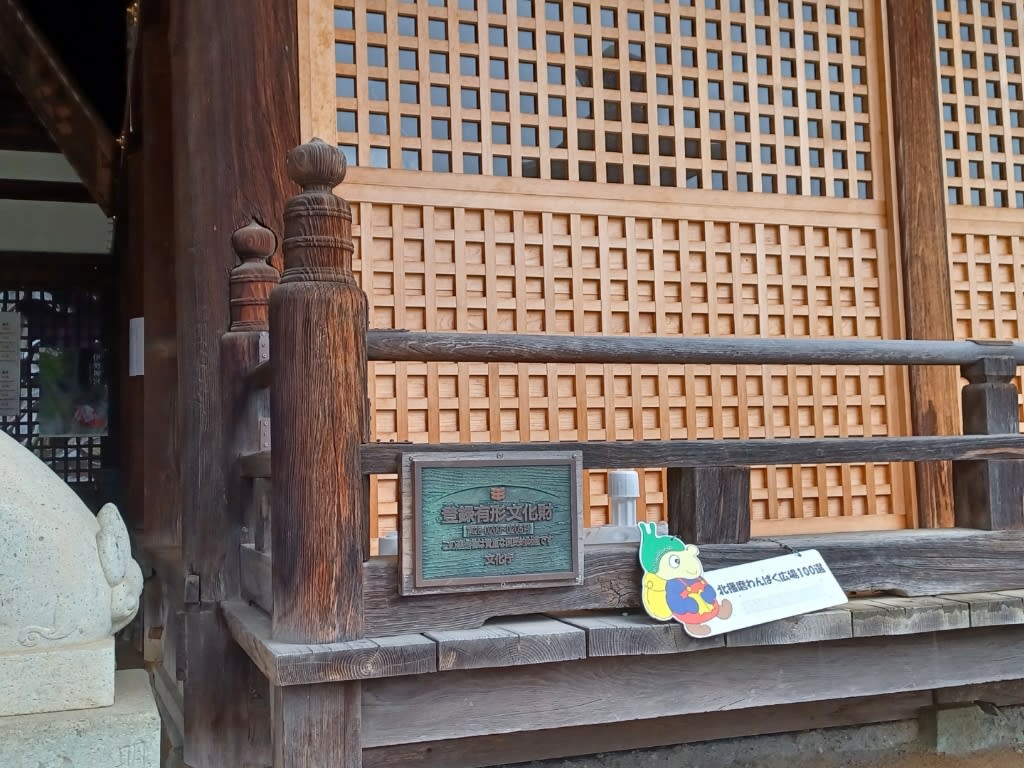

●礼儀正しい子ども

春川神社の見学をしているときに、小学四、五年生くらいの子どもが、摂社の扉をあけてお参りしていいのかどうか尋ねてきました。

もちろん地元民でないので、分からないとしか答えようがなく、地元の大人の人に聞いてからにするようにいいました。

それにしても、礼儀正しい子どもで感心しました。

このような子どもこそがそれぞれの地域の希望となっていきます。

-編集後記-

今回は、非業の死を遂げた竹内英明氏の追悼の意をこめて、記事を書かせていただきました。

姫路市内での祭関係の展示に積極的にご協力するばかりでなく、片付けなどの作業も率先してされていたそうです。

竹内氏のような死者が今後出ないためにも、デマをまき散らしたり利用したりした人に相応の法的な罰を与えること、県の職員さんが安心して働けるようになること、その上で罪を犯した人たちもまた、更生し新な人生を歩むことこそが竹内氏の願いなのだと思います。

讒言に流されずに政は冷静に。そして祭は楽しく。これが残された我々祭仲間の使命であると考えます。