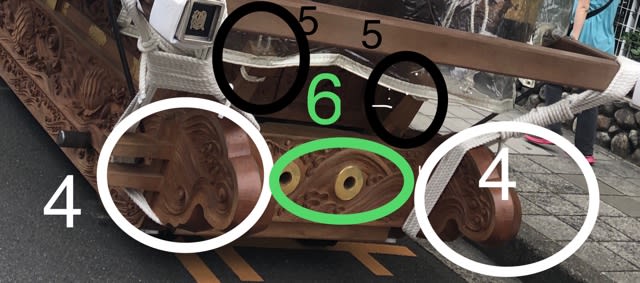

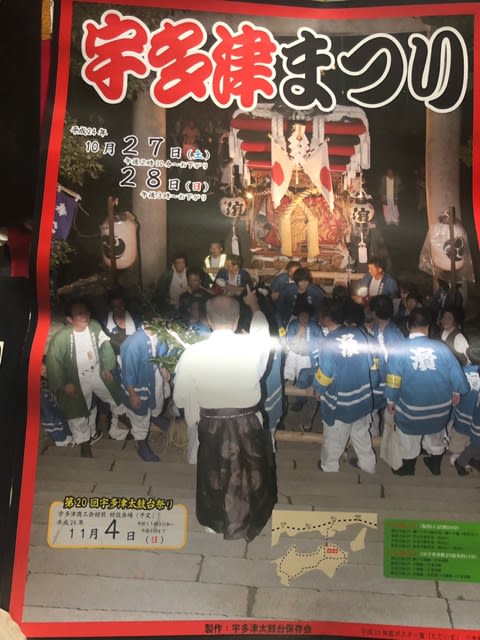

香川県三豊市河内神社先代上河内太鼓台

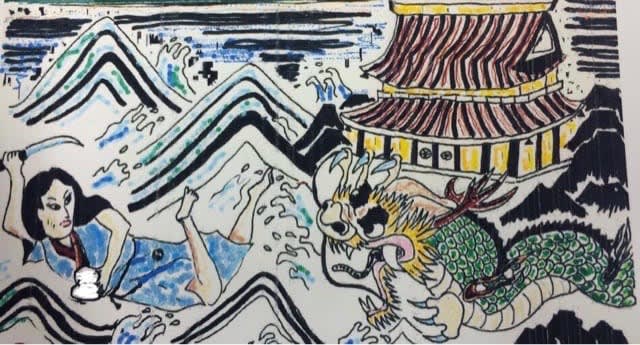

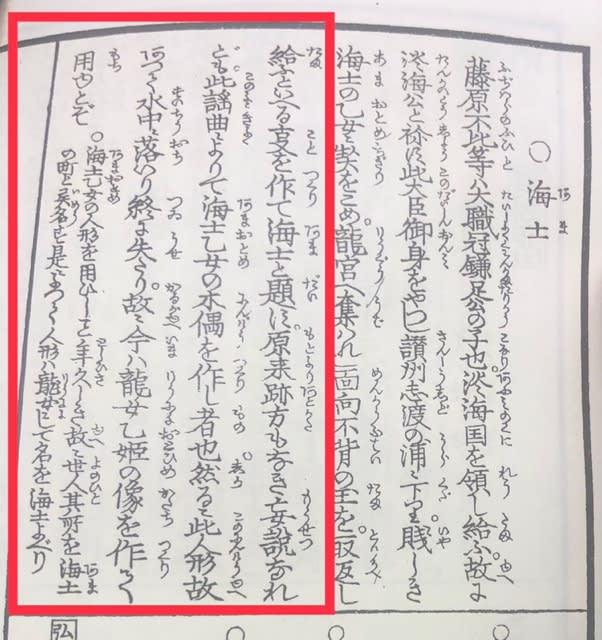

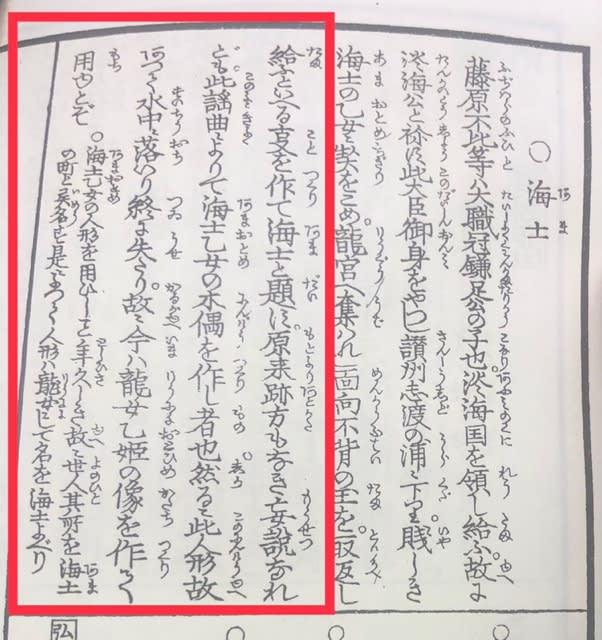

編集発行 大阪大学21世紀懐徳会「天満宮御神事 御迎船人形図会」

妄説

↑低い屋根の下に太鼓が横に取り付けられているので彫刻はやや、平面的になる(大阪市皇大神宮今福北だんじり)

↑低い屋根の下に太鼓が横に取り付けられているので彫刻はやや、平面的になる(大阪市皇大神宮今福北だんじり) ↑岸和田だんじり会館蔵文化文政期(1804-1829)頃の製作とみられるだんじり

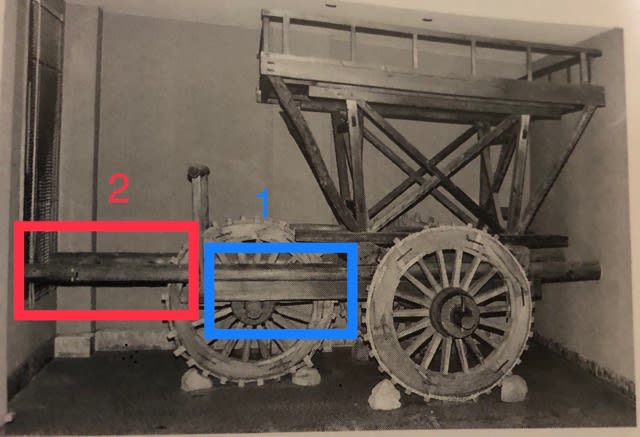

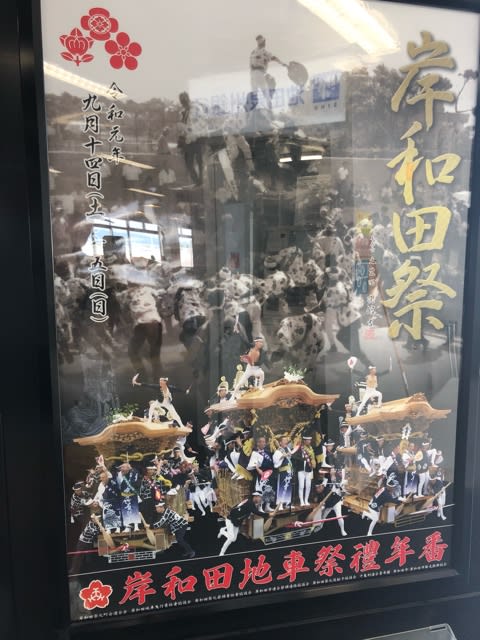

↑岸和田だんじり会館蔵文化文政期(1804-1829)頃の製作とみられるだんじり

●現存最古の岸和田型だんじり

まずは、現存最古の岸和田型だんじりを見ます。

←前方 後方→

●旧沼町だんじり

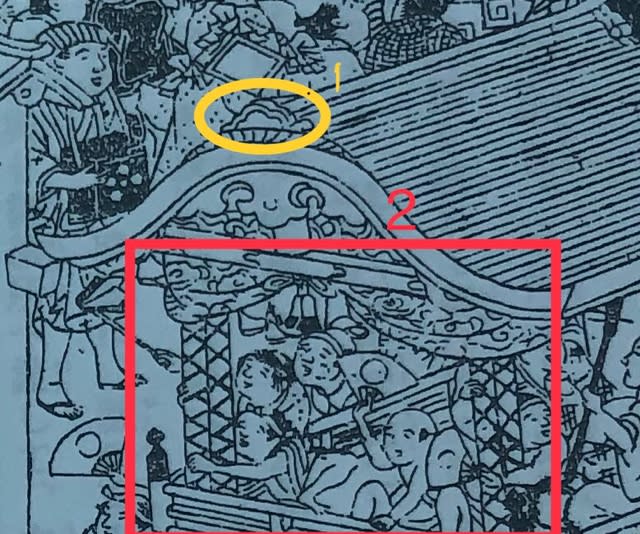

最近、サミット出演でも話題になった岸和田だんじり会館に展示中の旧沼町だんじりには一ノ谷の合戦が彫られています。この彫刻の場面をざっくり言うと下のような感じです。詳しくはこちら(ウィキ●ディア) ↑写真左下の手前の馬よりも、大きいはずの馬の上に写っている陣屋は、騎馬武者と同じくらいの大きさで彫られています。

↑写真左下の手前の馬よりも、大きいはずの馬の上に写っている陣屋は、騎馬武者と同じくらいの大きさで彫られています。

●城を背景にした合戦

豊臣方の彫刻

大坂夏の陣などの豊臣方のものを扱った彫刻は江戸時代にはなかったと言われたりもします。

しかし、太閤記などの豊臣方を主役にした書物は屋台やだんじりが活躍する江戸時代後半には出回っていました。また、徳川家康を祭る東照宮が大阪天満宮近くにできた時もそれを批判するような文章が残っているとも聞きます。また、賤ヶ岳七本槍など豊臣方の武将を題材にした彫刻が屋台の彫刻として文政年間に制作されました。

豊臣方の題材は幕府の許可はおりにくかったのかもしれませんが、一切認められなかったわけでははないようです。しかし、豊臣方を題材にしたものでない中国物が好まれていたのも事実と言えるでしょう。それが明治以降、中国物を抑えて豊臣方などの題材が増えてきました。それは、豊臣方への規制がなくなったことに加えて、日清戦争などの戦勝を通して、中国が必ずしも憧れの対象とはならなくなった日本の時代背景があると言えるでしょう。

木下舜二郎氏の大坂夏の陣

木下舜二郎師の彫刻の腕

●四国香川県

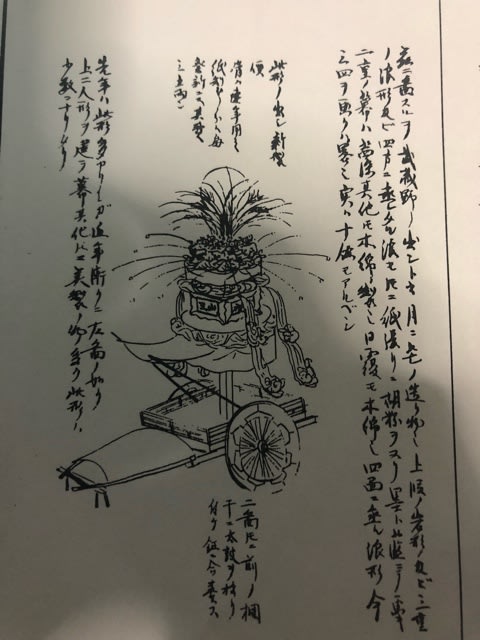

●だんじりと布団太鼓の古い絵図

地車や布団太鼓、屋台の古い絵図は、なかなか残っていませんし、残っていても19世紀後半ころのものが多いです。ところが、「摂津名所図会」には寛政八年(1796)~寛政十年(1798)の成立で、今で言う大阪市内のだんじりと布団太鼓の祭の様子がえがかれており、当時の様子を知る貴重な資料と言えます。そこで、その絵を見ると意外なことが見えてきました。

今回はだんじりと布団太鼓に携わる人々を見ていきます。

↑大阪市若宮八幡大神宮蒲生四丁目だんしり

↑大阪市若宮八幡大神宮蒲生四丁目だんしり ↑摂津名所図会のだんじり

↑摂津名所図会のだんじり

↑嘉永五年(1852)大阪天満宮のだんじり。獅子噛はない。

↑嘉永五年(1852)大阪天満宮のだんじり。獅子噛はない。特に東堀十二濱の車楽ハ錦繍を引はへ美麗を尽くして生土(うぶすな)の町々を囃しつれて牽めぐるなり。これハ大坂名物の其一品なるへし