本記事では斜体字のカタカナは太鼓の音、平仮名は掛け声とします。そして、太鼓と掛け声がほぼ同時の場合は、スペースなし、ある場合は少しスペースを置いて記述しています。

●大阪市住之江区高崎神社南加賀屋太鼓台の差し上げ

ベーラベーラと差し上げの時の掛け声と太鼓台の形は堺のものです。

笛で普通の太鼓を止める

ドンドンドンドンドンドンドンドン やーせー

ドンドン やーせー

ドンドン よいやーまっかーそこじゃいな

ドンドンよーいや せー(ばちの両手をあげる)

画像クリックで映像へ

●姫路市湊神社福泊屋台

拍子木で普通の太鼓を止める

ドン ドン ドンやー しょい

ドン ドン ドンやー しょい

ドン ドン ドンよい やっさ

ドンよい やっさ

ドンよい やーせ

ドンよっそい ( シン・後方の太鼓打以外はブイさし・太鼓のバチをあげることをする)

画像クリックで映像へ

●差し上げの類似

笛や拍子木で太鼓を止め、差し上げの所作に入るところは共通しています。また、二回打って「やーせー」や、「やーしょー」などの掛け声をかけるところ、差し上げたらバチを差し上げるところも共通しています。

●太鼓を打つ子ども

大阪市でも太鼓を打つ子どもは、化粧をしたり、地面につけなかったりします。下の写真は杭全神社で映像にジャンプします。太鼓打の子どもを地面に足につけないように肩車をして運ぶ様子がうっています。上の南加賀屋は、自分たちで歩いていましたが、化粧をしていました。

姫路市では網干区など、ちょうさをする屋台の太鼓打は子どもで、化粧をし、地面に足をつけないようにしています。

●大阪と姫路の祭り文化類似点

このように、違いもたくさんある姫路と大阪の祭文化ですが、似ているところも見受けられました。たしかに、姫路を代表する彫刻師初代松本義廣も四天王寺に自作の仏像か天王像を奉納したと伝わっています。祭り文化も交流があったと考えられます。

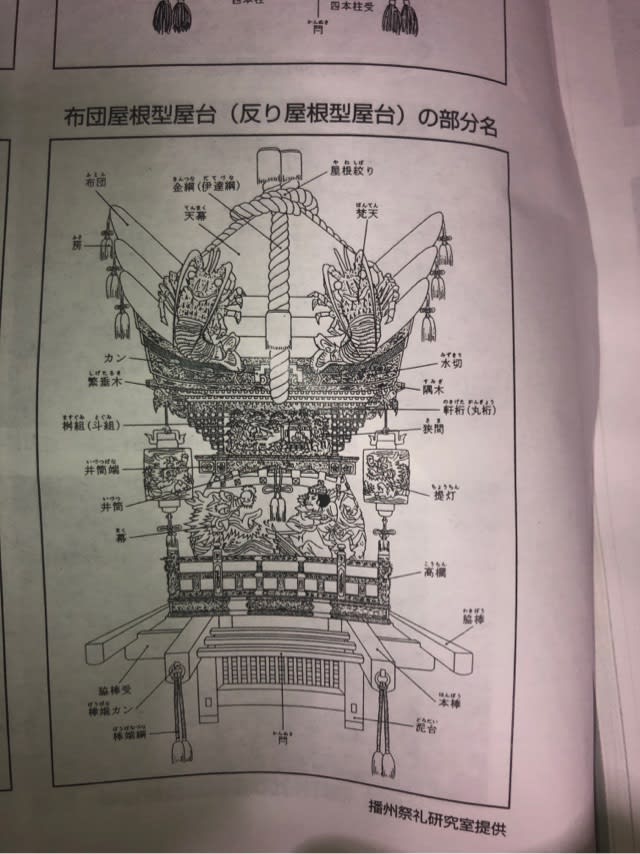

まずは前稿でも取り上げた住吉名勝図会の記述から見ていきます。

●三月八日 大乗会(参考コトバンク、ウィキペディア)

大乗会には四基の神輿が出されました。ですが、これは、境内に頓宮を設けた境内巡行だったようです。頓宮に神輿を据えた後、各種「楽」を奏されますが、興味深い内容もあるので少し引用してみます(引用部分斜体字。斜体字でないもの、アラビア数字は管理人の挿入)

「その後社僧開式を両官に進む 次に巫女部隊に上り供養を供舞り終て楽所乱声を発し1振鉾 次に曽利古

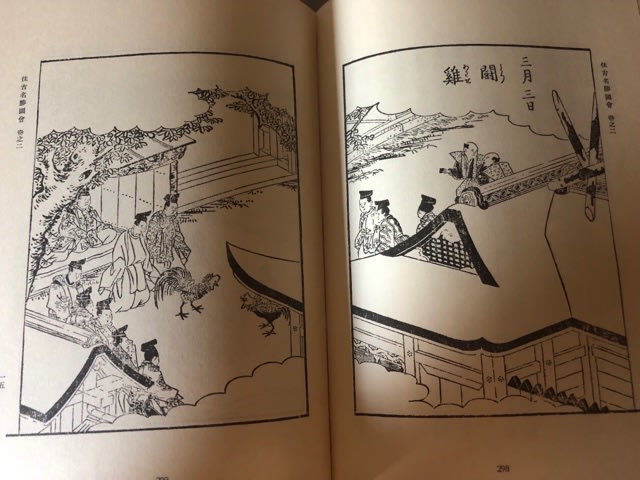

↑この図は曽利古の舞です。

-中略- 次に 2菩薩舞鳥蝶次に3講読師次に4散花行道渋河鳥-中略-神輿還御-中略-永禄元亀の比当社の神領却略せられ伶人は散亡してさしも久しかりし舞楽絶たりき されとも5天王寺より伶人を請し、-中略-寛保二年壬戌ふたたひ天王寺より伶人を請し例年舞楽執行せることいまにいたる」

1振鉾

鉾を持った舞人が初めは左(東)方から、つぎは右(西)方から出てきて舞い、最後は双方が舞います。魔除けの意味をもっと言います。鉾を持って東西の舞人が魔を祓うところは、北条の龍王舞に共通します。

2菩薩舞 3講読師

神仏習合している様子がこの時代には見られます。講読師はここでは大乗経について講じたと思われます。菩薩舞は菩薩面を被っての舞となります。

4散花行道渋河鳥 5天王寺より

参考サイトによると、渋河鳥は円仁が引声念仏の横笛により吹き伝えたと「教訓抄」に書いてあるそうです。引声念仏の笛で行道がなされることから考えると、それは練り供養のようなものだったと考えられます。

さらに、天王寺は西門の鳥居の向こうの海の日没を浄土に見立てる日想観の場でもありました。これらのことを考えると、住吉の行道はやはり練り供養的なものと考えることができるでしょう。

●「住吉大社神代記」に書かれた酒見北条

延暦八年(789)に書かれたとされる「住吉大社神代記」には、北条の住吉神社とみられる記述が残っています。しかし、ボンクラ祭ブロガー御用達引用元ウィキペディアによると、中村一晴氏が(「平安期における大明神号の成立とその意義」『佛教大学大学院紀要. 文学研究科篇』第37巻、佛教大学2009年)において、この書物の製作年代は元慶三年(879年)以降の天暦(947年から957年)および)長保年代(999年から1003年)以前であると指摘し、支持されているようです。

そこには、

「凡太神宮 所在九箇所」とあり、摂津国の三社、住吉大社と西成郡の坐間社、菟原郡の住吉社(現神戸市東灘区本住吉神社)についで、「播磨国加茂郡酒見住吉社」と酒見北条の住吉神社の存在を指摘しています。

「住吉大社神代記」が中村氏の言う通りならば、9世紀から10世紀の成立ということになります。そうなると北条住吉神社の社伝に伝わる、8世紀創建と摂津住吉社領であったこと、鎌倉時代には住吉別宮となっていたことも真実味を帯びてきます。別宮としての縁から、北条住吉神社も住吉大社の祭を踏襲していると言えるでしょう。

●再び京都祇園祭の鶏鉾について

2014年の記事に鶏鉾の天王像である住吉明神とその下にある鶏は、北条節句祭りを踏襲したのではないかと考えました。

ですが、住吉大社でも闘鶏があったことを考えると、住吉大社のものをモデルにしたのかもしれません。

●播州北条住吉神社の祭

播州北条住吉神社の祭は黒い反り屋根屋台、四月(旧暦三月三日)の祭、東西に分かれた龍王舞、鶏合わせ、神輿の巡行などがあげられます。屋台は別としてこれらの儀式はなぜ北条住吉神社で行われるようになったのでしょうか。

●住吉名勝図会から分かること

「北条住吉神社の祭ってなんでこんな特殊なことするんやろか?」と疑問を持ちながらも管理人は住吉の本社、住吉大社(住吉社)の祭を調べることはありませんでした。今回はたまたま見た寛政六年(1794)の「住吉名勝図会」から北条住吉神社の節句祭の元をたどります。

●三月三日 辰剋神供備進

・闘雞

絵には「闘雞」と書いて、「とりあわせ」とルビを振っています。この「とりあわせ」が北条にも伝わってきたものと思われます。本文を見ると、

「闘雞十番所司これを奉行す 雞ハ氏人よりこれを出す 闘雞終て勝負の舞あり」

とあり、闘雞と書いて、勝負の舞があるだけに、摂津住吉社のとりあわせは、雞同士が闘うものであったようです。

北条には読んだままの儀式として伝わってきました。

・陵王納曽利の舞と龍王舞(参考 東儀信太郎「神楽事典」(音楽之友社)平成元年)

その「勝負の舞」の曲目は、「陵王納曽利」でした。陵王は「左方」の曲で、納曽利はそれにたいする答舞で「右方」の曲です。陵王は眉目秀麗な王がその顔で敵に舐められないように、龍頭がついた面を被ったという伝説を、納曽利は雌雄の龍を表した舞だそうです。

陵王納曽利が共に龍を表すこと、左(東)方右(西)方に分かれることは、北条の龍王舞が東郷と西郷に分かれることに通じます。また、納曽利に関しては、それだけで二匹の龍ともいえ、龍王舞に二人(神なら柱?)の龍王がいる北条に通じているとも言えます。

管理人の小さい頃は祭といえば、入墨の見えたおにいさんやおっちゃんを目にすることがよくありました。ですが、昨今ではサポーターなどを巻いて隠すことが多くなりました。

神戸の須磨海岸などでは、タトゥー禁止となっています。

しかし、当たり前ですが、悪いのはお金をだまし取ったり、脅し取ったり、暴力を振るったりすることであり、入墨を入れることは悪いことではありません。とはいうものの、猛暑のオリンピックが近づく中でわ安易なタトゥー禁止をすると、海外のお客さんが困るということで、少しずつ規制は緩和されているそうです。

ブラック校則と夏スーツ強制問題と女性パンプス強制問題とタトゥー禁止問題の根は同じような気がします。若い人や中心にいない人が自己表現をしたり、合理的に振る舞うのを気にくわない人ほど、無駄な強制を望むように思えます。

少し話はそれましたが、日本の入墨文化を少し見ていくことにします。

●魏志倭人伝 (後漢書東夷伝倭人条)参考サイト

魏志倭人伝には倭の狗奴国の男子は入墨をしていたことが書かれています。

男子無大小 皆黥面文身 -中略- 斷髪文身 以避蛟龍之害 今 倭水人好沉没捕魚蛤 文身亦以厭大魚水禽 後稍以為飾 諸國文身各異 或左或右 或大或小

訳はおおよそ下のような文となります。

「男子は長幼の区別なく顔と体に入墨をしている。-中略- 断髪と文身(入墨)をもって蛟龍の害を避ける。今倭人はよく水に潜って魚や貝をとるが、文身(入墨)は大魚水の生き物をはらうことができる。後に装飾となり地域によって左右、大小それぞれ異なる」

入墨をしていたのは男子で、水に潜って貝や魚をとる人だったようです。つまり、海人(あま)だったと思われます。そして、それは蛟や龍の害を避け、大魚や水禽を払うためのまじないであったようです。

少し前までの海女さんも、魔除け入墨をしていたというのをヤフコメでみました。また、セーマンドーマンの印を縫い付けた衣装を身につけるそうですが、これも元々は入墨だったかもしれません。

●海女の玉取りや水引きに残る倭人の風習

播州や淡路の屋台やだんじりの水引幕で海女の玉取りの図柄は好まれています。

海女の玉取りは、おおよそ下のような話になります。

竜宮の玉を藤原不比等と一夜の契りを交わした海女に取りに行かせる。そのかわりに、海女さんとの子を藤原氏の長者にすることを約束した。首尾よく玉をとったものの龍にきづかれ、海女は追われる。しかし、自らの腹を裂きそこに玉を隠して持ち帰り、海女は息絶える。その子はやがて藤原房前となり氏の長者となった

龍から逃げる海女は、魏志倭人伝の風習に通ずるものがあります。そして、水引幕の乳の部分にはセーマンドーマンの柄など魔除けの模様が好んで付けられます。龍や水の生き物避けの入墨は、龍から逃げる海女の水引と、乳の紋に引き継がれていると言えるでしょう。

↑加東市八阪神社東古瀬屋台水引幕(八岐大蛇退治)乳の五芒星(セーマン)

↑三木市大宮八幡宮明石町屋台水引幕(海女の玉取り)乳の九字(ドーマン)

●伝統を守るという視点から

伝統を守るという視点からだと、入墨について考えます。教育基本法に伝統とやらが書かれた昨今においては、男子はむしろ入墨を入れることで魏志倭人伝の時からの守れるということになってしまいます。少なくともけしからんものとして、排除するようなものではないことがわかります。健康を損なわないかぎり、また、無理やりでないかぎりは、入墨は排除すべきでも、風紀とやらで好ましくないものとは決して言えません。

しかし、管理人は痛そうなので入れるのは嫌です?あと、入墨にはなんらかの病気のリスクがあるとも聞いたことがありますが、真偽は分かりません。

●太鼓台研究の大ニュース

N氏が中心となって立ち上げた播州祭礼研究室のウェブサイト「播州祭り見聞記」が閉鎖されているかとおもったのですが、ホームページが見れない状態のようで、各祭のページは見れるようです。

言うまでもなくこのサイトは播州屋台研究や太鼓台研究をする上での大きな功績です。

そこで、播州屋台研究や太鼓台研究に大きな影響を与えたN氏の功績を振り返って行きたいと思います。

このサイトの立ち上げは1998年から1999年の間になります。当時の管理人はボンクラ学生で、「インターネットなにそれ?おいしいの?」というかんじでした。

当時はデジカメが普及しておらず、フイルムをデジタル化する機械を使うのを近くで見ていました。

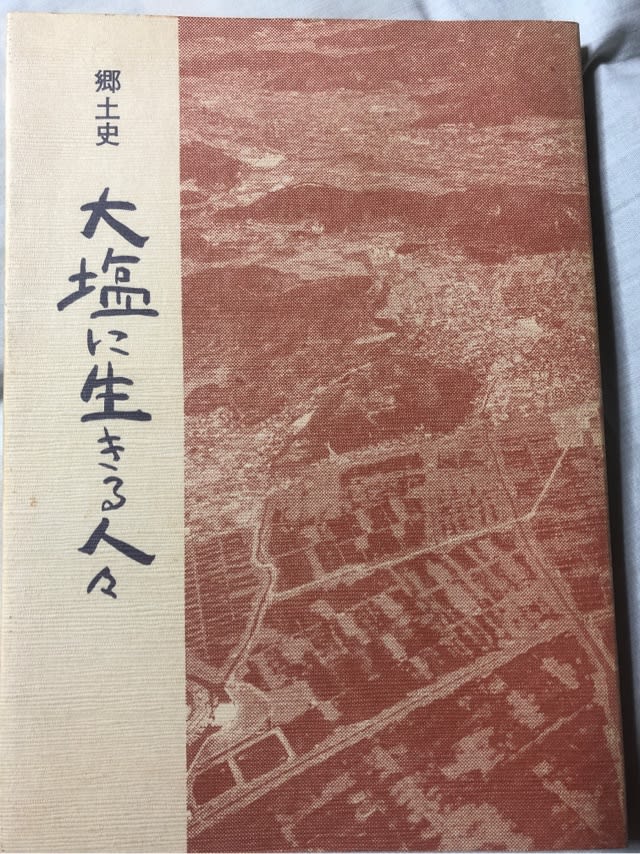

●神輿屋根、反り屋根分布域の祭、屋台辞典

「播州祭り見聞記」の中でも最も大きな功績と言えるものの一つが、神輿屋根、反り屋根の祭・屋台辞典とも言える、「播州祭り紀行」です。

地図の画像の神社マークをクリックすると、その神社と祭の由来と確屋台紹介のページに行くことができました。制作当時は神輿屋根、反り屋根屋台の電子辞典といった様相でした。やがてスマホの普及に伴い、「播州祭り紀行」はポータブル辞典と様変わりします。つまり、より利便性が増しました。

残念ながら、このサイトを参考文献として挙げたこともありましたが、査読で「いつ消えるかわからないからそれは認められない」と返答を頂いたこともありました。その時は頭に来ましたが、それに代替するものがないというN氏の先駆性を裏付けられた出来事でもありました。今の間にフルプリントアウトや、画像で保存するのが賢明でしょう。

●研究調査の成果、活動

また、他の記事では屋台の来歴を解明したり、骨董品屋から見つけた古い露盤を紹介したりするなど、精力的な活動による研究の成果も発表していらっしゃいました。

また、屋台の復元や新調においても、題材の調査や業者の選定などその知見を惜しみなく提供していました。

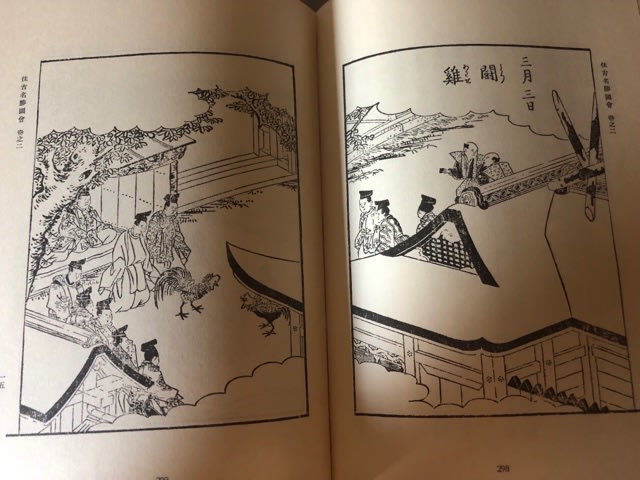

●御著作

N氏の膨大な知見のほんの一部が書籍などで見ることが出来ます。

・「大塩の獅子と祭り」大塩公民館郷土史編集委員会『大塩に生きる人々』1995 所収

この当時N氏は20代前半で、郷土史の内、祭をご担当されました。

・屋台文化保存連絡会研究室[編]『意を縫い技を織る「匠の技-播州祭り屋台刺しゅう展」美を極めた縫師「絹常」の世界 記念写真集』2000

上記図録のもとになった展覧会(平成12年6月29日~8月31日迄、

姫路市書写の里・美術工芸館に於いて開催された

「匠の技-播州祭り屋台刺しゅう展」美を極めた縫師「絹常」の世界)に勢力的にご協力されていました。

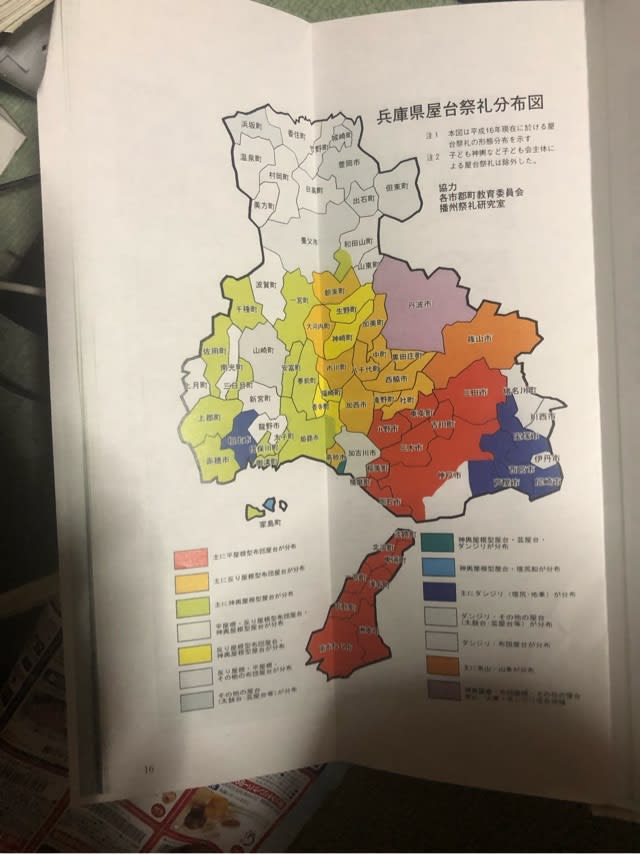

・兵庫県教育委員会「播磨の祭礼 -屋台とダンジリ-」2005への資料提供・協力(実質的には基礎研究)

下のような屋台の図をいくつかご提供されています。

下のような屋台の図をいくつかご提供されています。

そして、下の分布図も播州祭礼研究室の「協力」となっていますが、少なくとも神輿屋根や反り屋根の分布域のほとんどがN氏の知見によるものと思われます。

そして、下の分布図も播州祭礼研究室の「協力」となっていますが、少なくとも神輿屋根や反り屋根の分布域のほとんどがN氏の知見によるものと思われます。

N氏をはじめ、当時の播州祭礼研究室のメンバーの方々には、本当にお世話になりました。礼儀知らずで生意気な管理人を、姫路から三木まで送り迎えしてくださり、様々な祭に連れて行ってくださいました。なのに、一度もガソリン代をはらったことはありませんし、一度も払えと言われませんでした。いろんな祭に参加できたのもこの出会いがあったからです。 あらためて、感謝申し上げます。

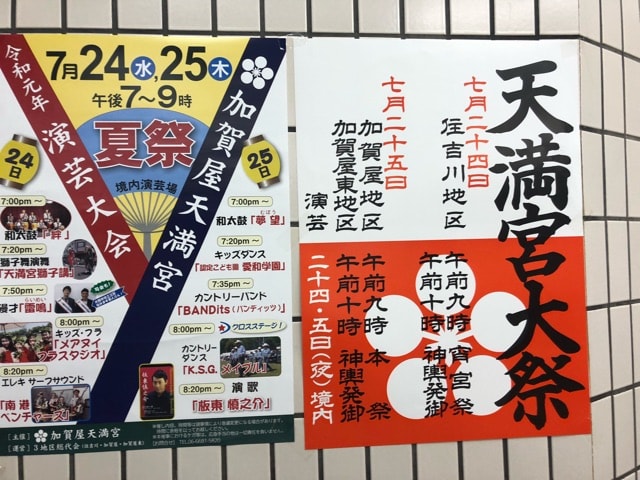

祭シーズンの7月。大阪市営地下鉄から大阪メトロに変わった玉出駅に降りました。

目を引いたのは2枚の祭ポスターです。

片方は天神祭、もう片方は住吉大社の祭です。

天神祭の方は、花火が主体となっていますが、多くの観光客が花火を見に行くことを考えると納得いきます。写真には取れませんでしたが、催し太鼓、地車などを周囲にあつらえながら浴衣の男女が中心に写っているポスターもありました。祭を見る人にとっては、当たり前ですが、自分たちが中心になり、物を考えたり見たりします。なので、見る人を中心に添えたポスターは、見る人に訴えかけるものがあるのでしょう。

住吉大社は、神輿が中心にうつっています。主役と見所をシンプルに捉えています。

●改札を出ると

改札を出ると加賀谷天満宮という、隣の北加賀屋駅という駅の近くの神社の祭りのポスターです。

大阪天満宮の天神祭と同じ日に行われます。

●駅を出ると

そして、駅を出ると管理人的には一番欲しくなったポスターがいたるところに貼られていました。

地元の生根神社のポスターです。

台額のイラストなどがレトロ調に描かれています。

●ポスターに見る地域の距離感

駅→改札口の外→駅の外・地元となるほどに祭のポスターもより遠くのものから、その地域のものに変化している様子が見られました。電車に乗ると、もっと距離を感じるポスターが貼られているか電光掲示板に示されていたのかもしれません。

●祝!! 各国首脳、安部首相 旧沼町地車曳行観覧!!

令和元年(2019)六月二十八日、二十九日に、大阪でG20サミットが行われました。それは、あまり大きなニュースとは言えません。

しかし、それに伴う大きなニュースがあります。

それが、岸和田だんじり会館所蔵の旧沼町だんじりが、各国首脳や我が国の首相の前で曳行されるというのです。

普段は資料館で、静かにたたずんでいるのみのだんじりが、かつての姿を一瞬だけ取り戻す。これは非常に大きなニュースです。 そして、そんな名だんじりの曳行を見ることができる各国首脳や我が国の首相は非常に運がいいといえるでしょう。

まさしく、国民は彼らに「おめでとう」と言ってあげるべきです。

●地車観覧後の義務

彼らが、伝統文化を尊重することができる人間であれば、非常に大きなプレッシャーがかかります。少なくとも名だんじりを見せていただいたサミットで、悪法(例えば、戦争をする決断や軍拡の決断をした。すると、「たまたま?」献金をくれている企業が潤うといった類)を成立させるわけにはいきません。

各国首脳には、名だんじりが動くのを間のあたりにできる幸せに感謝し、その名に恥じないような会議と取り決めをしてほしいものです。

日本三大祭のうちの一つとも言われる天神祭。

催し太鼓に並ぶ花形の一つは地車です。

大阪天満宮に残るただ一台の地車で、青物市場の地車です。

江戸時代初期か中頃あたりから地車は多い時で数十台を数えたそうですが、大塩平八郎の乱で天満宮の社殿とかなりの数の地車が焼けてしまったそうです。

さらにその後弘化時代に天満宮で火災があり、嘉永五年に復旧工事がなされました。その同年にできたのが、現在の天満宮青物市場地車です。そして、以前紹介した船型山車もこの時に復旧がなされました。

●大阪で唯一の三屋根地車

横から見ると中心が一段高い社殿式の屋根がたいており、表彰台のようになっています。祭の様子を見る限りでは、青果市場の方は主に曳き手として参加しているのでしょうか。

鳴り物については、昨年の記事で書いています。

●彫刻

見る限りでは、上部は創建当時のもの、下部の天神縁起の場面は、雲の形などを見る限りでは後に作られたものと推察しています。ですが、確証は持てません。

a

b

↑上の写真aは地車上部の龍の雲、bは地車下部の天神縁起の雲作り方が少し違います。

●天神縁起の彫刻

彫刻はおそらく一枚板を彫ったものと見受けられ、地車彫刻によくある迫力あるものとは言えません。ですが、上の写真のように天拝山でご祈祷する道真さんの背中しか地車外部からは見えません。ですが、ご尊顔までしっかりと彫り込まれていました。

●相野藤七の彫刻

先述の通り、天満宮の大再建が嘉永五年に行われました。それと同時に、地車、船型山車も創建、改修がなされました。そして、兵庫県地車研究会の村岡眞一氏によると、いずれも相野藤七の手によるものだと言います(大阪天満宮社報 68 てんまてんじん 平成二十七年)。

四天王寺や高槻市の永井神社、地車では今福西、先代今福北のものなどが彼の手によるものだそうです。当時大阪最高峰の技術をもつ一人とも言われています。

そこで天満宮地車の彫られている題材を見ると、獅子、龍、鶴、亀。。極めてシンプルな題材です。現代の地車彫刻のような華やかさにはかけると言わざるを得ません。

しかし、一つ一つの彫刻を見ると、まるで一枚一枚付いているかのように見える鱗や湧き上がっているように見える雲など、精巧の代名詞にもなりそうな作品で彩られています。

本当にすごい彫刻師は使い古された題材で見る人を納得させる技量があるものかもしれません。

謝辞

昨年に続き今福北地車関係者の皆様には多大なご厚情を賜りました。改めて感謝申し上げます。

屋台や太鼓台の祭は、実は担いでいる時間と同じくらいかそれ以上に休憩する時間は長いものです。

その時に支えてくれるものが必要になります。

上の写真は播州の姫路市や加西市など角棒分布地域でよく使われるつっかい棒の役割を果たすものです。呼び名は知りません。

●三木の「馬」

上の写真の赤丸の中の木の台でで、屋台が倒れるのを防いでいます。これを三木の人は「馬」と呼んでいます。

●大阪市生根神社の「馬」

上の写真は大阪市西成区生根神社の台額と呼ばれるものです。担がない間は、下の写真のようなものにのせるのですが、やはり「ウマ」と呼んでいました。

●なぜ三木でウマと呼ぶのか

ここからは、全くの憶測です。

なぜウマと呼ぶのかを考えます。

まず、三木の場合は「うってくれ、もひとっせ、よーさんどい」の掛け声で担ぎ上げます。これは大阪締め「うちましよ、もひとつ、いうぉーてさんど」を担ぎ上げの掛け声として使っているからだと思われます。

掛け声と共に、「ウマ」の呼称も伝播したと思われます!?

●妄言 生根神社ではなぜウマと呼ばれるのか

では大阪の生根神社ではなぜウマと呼ばれたのでしょうか?そのために、この台額がいつ出されるのかについて考えます。

台額は七月二十四日、二十五日に出されます。つまり、大阪の天神祭と同じ日に出されます。天神と言えば牛、牛と言えば馬ということでしょうか??

また、台額は提灯が目立ちますが、太鼓も付いています。太鼓には牛の皮があり、それに対する馬ということでしょうか?

●生根神社の台額保存会の皆様に多大なご厚情を賜りました。感謝申し上げます。

●太鼓台の名産地・神戸市南東部

神戸市南東部。ここでは東灘区から兵庫区あたりの神戸市内でも有数の繁華街が集中している地域をさすことにします。この地域に現在は布団太鼓はほとんどありません。

東灘区や灘区にはだんじりはありますが、布団太鼓は見られません。しかし、神戸市南東部には優れた布団太鼓文化が見られた時期はあったようです。時は幕末から明治くらいでしょうか。その名残を紹介します。

●明石市岩屋神社宮付屋台(参考:岩屋神社布団太鼓保存会「岩屋神社布団太鼓チラシ」平成28年)

元々は灘区敏馬神社の氏子町の太鼓台です。昭和30年代に岩屋神社が購入しました。敏馬神社の記録等を見ていないので分からないのですが、サイズ的に江戸末期から明治期のものでしょうか。

岩屋神社が購入した時に、水引幕や高覧掛などの刺繍物を加東郡の小紫商店(絹常)より購入したそうです。

となると、それ以前は彫刻主体の太鼓台だったことが推測されます。また、天井の碁盤の目も現在の播州屋台より、随分大きいです。

●西宮市大市八幡神社現宮付き太鼓台(旧下大市太鼓台)

明治時代に神戸市灘区の新在家より購入したことが墨書きより分かりました。さらに屋台天井碁盤板に天保五年(1834)の墨書きが見つかり、天保五年製作の作品であることが判明しました。そして、彫刻が中川藤助なる人物によりなされた物であることが分かりました。

この太鼓台も彫刻主体で、碁盤の目は広くなっています。

●三木市御坂神社志染中屋台

彫り師は、中川為助と考えられていましたが、刻まれた名前を見ると藤助、つまり、上記大市八幡神社のものと同一人物によるものと思われます。鳴り太鼓の制作が文政五年となっており、この頃に本体も作られたと考えるのが、中川藤助の活躍した年代からうかがえます。屋根の碁盤は広かったです。

また、刺繍も播州や淡路の業者になるものが志染中が購入した時にはありましたが、この刺繍もまた、文政五年当初のものでなく、明治以降の物です。

●神戸市南東部三段布団太鼓台の特徴

1彫刻主体の太鼓台です。

2碁盤の目は広いです。

3座布団すぐ下の布団台は黒い。

などが挙げられるでしょうか。

そして、「4三段布団屋根である」というのも興味深い点です。

三段布団屋根は神戸市の東となりの西宮市にはありますが、さらに東となりの尼崎になると五段となります。

1,2,3は大阪などの影響といえますし、4は播州の特徴です。このあたりが、西宮から灘区あたりが三段布団屋根の海岸部の東限りといえるでしょう。