2019年4月2日(火)

せっかくの機会なので、勝沼さんたちを相手にもう一言つぶやいておきます。

わたくし、皆さんよく御存じの万葉びいきです。1994年、渡米直後に彼の地の空間的スケールに圧倒されそうになったとき、頼もしくも自分を取りもどさせてくれたのは山上憶良の歌であったこと、あまりに大事な話なのでまだブログにも書かずにあるぐらい。今年は年初に万葉集通読を誓ったこと、こちらは御覧いただきましたね。

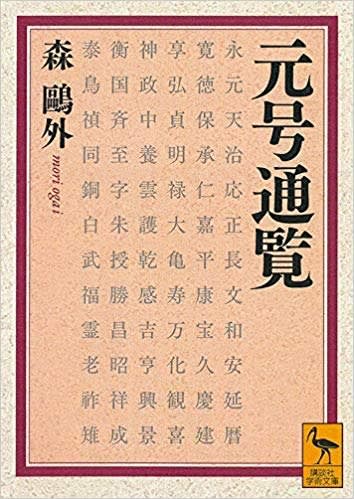

そんな風ですから、万葉から元号が採られたことは嬉しく感じて良いはずですが、なぜかあまり心楽しまないのですね。「国書から初の元号」を強く主張したと伝えられる御仁への「坊主/袈裟」心理かと突っ込まれれば、まあそんなところかもしれません。国書も多々ある中で万葉に注目したのは上出来で、そのあたりを素直に喜べば良いんでしょうけれど。

***

たぶん、私がこだわり反発してるのは「国書 vs 漢籍」という対立図式であり、「漢籍 = 中国の文書」という誤った位置づけであり、さらには中国の古典文化と現代中国の政治経済的存在感とをないまぜに等置することに対してでしょうか。

いわゆる「漢籍」は、もちろん当時の中国人によって中国語で書かれたものに由来しますが、輸入され消化/昇華されたそれは既に「中国(だけ)のもの」ではありません。漢文訓読が決して中国語ではなく日本語の一形態であるのとちょうど並行して、「漢籍」もまた日本の文化的伝統の一部と見るべきです。

だからこそ、呉清源師のように北京の一郭で四書五経の原文を中国語で暗誦して育った人には、日本人の読みの甘さや曖昧さが透けて見えるのですが、裏返せば漢籍はそれぐらい日本人の教養生活の中に定着していたのです。それは『西遊記』や『三国志』がまぎれもない中国文学の産物でありながら、日本の子どもたちの血肉に同化していたのと同じことです。セントルイスの中国人技官らにこの話をした時、彼らが躍り上がるように喜んだことを思い出します。「中国に遊びに来たら、俺の田舎を訪ねて来いよ、劉備元徳の墓がすぐ近くにあるんだから」といった具合。

話が逸れましたが、このように一塊として継承されてきた古典文化の中から、漢籍と国書とを神経質により分けようとしても概して徒労であるし、それは妙な方向 ~ 現代版廃仏毀釈(?)へ我々を導きかねない。そもそも元号が中国発の制度であり、元号は中国人の偉大な発明である漢字で書かれているのだから、「国風」を徹底するなら元号などやめろというのが筋とも言えます。

それは漢字を捨ててハングルのみにした韓国の轍を踏むもので、さすがにそこまでは考えないのでしょうけれど、それにしては妙なところで漢籍の国書のとこだわるもの、その路線上で万葉集が選ばれたのでは、万葉を心から愛するが故に喜べない。本来の漢字が中国本国で捨てられ、日本・台湾などで正しく継承されているのと同様、漢籍も当地でしっかり磨き伝えていければよいのに。

国書尊重で「日本」をたいせつにと主張しているつもりかもしれませんが、それはそう主張する人の「日本」から「漢籍」という伝統教養が抜け落ちていることを証するだけです。「現に今どきの人々は漢籍など知らないではないか」といえばその通りですが、それなら記紀万葉だって大差ありませんよ。多くの人にとって、英語の方が日本の古語より心理的な距離は近いでしょうし、他ならぬ文科省がこの傾向をでっかいウチワで煽る体勢に入ってるんですから。

面白いことに、キラキラネームのネーミングには万葉仮名への先祖返りが現れていて、何が継承され何が捨てられるか簡単ではない。藤井聡太氏のコメントや相撲取りの口上にしばしば荘重な漢語が登場することなど、まだまだ今後が楽しみではあります。

***

あとは、そうですね、一部の野党議員などと同様に「令和の令は、命令の令か」と一瞬イヤな感じがしました。その後、私なりに意味づけしてみたのは、「令和の令は、律令の令」というのです。日本史で教わったとおり、古代律令の「律」は刑法、「令」は行政法に概ね相当しました。それを踏まえ、「令」を行政法的なルールとモラルをめぐる、コンプライアンスと考えたらどうか。

いまや、社会のあらゆる場面でずたぼろ状態ですからね。それを回復することによって日々の平和がもたらされるなら、まことに令和の御代こそ言祝ぐべけれ。

これら一連のことについて、柳父章先生(1928-2018)と語らってみたかったのにと、心から残念に思います。

Ω