2023年6月3日(土)

クイズは苦もなく正解できるが、知らない言葉や使ったことのない言葉がよく見れば端々に織り込まれている。出題者の隠れた望みが漏れ伝わる。

● 麦笛:

麦の茎を切って、笛のように吹き鳴らすもの。むぎわらぶえ。夏の季語。

麦笛や雨あがりたる垣のそと ~ 秋桜子

● 目柱(めばしら):

矢の先につける大形の鏑(かぶら)。また、蟇目(ひきめ)にうがった目(孔)と目との間の部分。

これなどは、さらに「蟇目」を引かないとわからない。

● 蟇目:

引目・曳目・響矢などとも。長さ4・5寸(大きいものでは1尺を越えるものもある)の卵形をした桐または朴(ほお)の木塊を中空にし、その前面に数箇の孔をうがったもので、これを矢先につけ、射るものを傷つけないために用いた。故実によると、「大きさによって違いがあり、大きいものをヒキメといい小さいものをカブラという」とあるように、もともと同類のものであったようである。その種類には犬射(いぬい)蟇目、笠懸(かさがけ)蟇目などがある。またその名の由来については前面の孔が蟇(ひきがえる)の目に似ているという説や、これが飛翔するとき異様な音響を発し、それが蟇の鳴き声に似ているとされることから魔縁化生のものを退散させる効果があると信じられ、古代より宿直(とのい)蟇目・産所蟇目・屋越(やごし)蟇目・誕生蟇目などの式法が整備されてきた。今日でもこの蟇目の儀は弓道の最高のものとして行われている。[入江康平]

● 擬古文(ぎこぶん):

江戸時代に多く国学者が古代の仮名文・和歌を模範としてつくった文。国学者の間には、古代の言語は正雅であり、後世の言語は卑俗であるという価値観があり、それに基づいて制作された。模範となった文は雅文とよばれた平安時代のものが主で、奈良時代のものは古文とよばれて除外されることが多かった。平安時代の文・和歌に用いられている語彙・語法を研究し、自分たちの表現に取り入れようとしているが、発想の基盤がその時代の言語にあるため、制作された文は平安時代そのままでないことが多い。文字は平仮名を主とし、漢字・漢語をできるだけ避けているが、鎌倉時代以降の和漢混交文の影響も見逃すことはできない。賀茂真淵、村田春海、加藤千蔭、本居宣長、石川雅望、藤井高尚、清水浜臣などの文章がよく知られている。なお、鎌倉時代以降の和文、たとえば『徒然草』のようなものは、厳密には擬古文とはいえないが、これも分類に入れる考え方もある。[山口明穂]

● 裏印(うらいん):

① 文書の表に名を書き、署名部分の紙背に印を押すこと。

② 一通の文書が、数枚の紙につづけて書かれたとき、連続するものであることを証するため、紙の継ぎ目に印を押すこと。また、その印。継ぎ目印。

③ 表の文面を承認または保証するために、文書の裏に署名、捺印すること。また、その署名、捺印。

※禁令考‐後集・第二・巻一五・天保一三年(1842)一〇月「地頭裏印并役人奥印於無之は」

④ 実印の一方の端に刻んだ小印。多くは代判に用いる。裏判。

⑤ 手紙などの封筒の裏面に押した、差出人の住所氏名などの印。

※一九二八・三・一五(1928)〈小林多喜二〉四「労農党××支部、さう言ふ裏印を押した手紙がくると」

② 一通の文書が、数枚の紙につづけて書かれたとき、連続するものであることを証するため、紙の継ぎ目に印を押すこと。また、その印。継ぎ目印。

③ 表の文面を承認または保証するために、文書の裏に署名、捺印すること。また、その署名、捺印。

※禁令考‐後集・第二・巻一五・天保一三年(1842)一〇月「地頭裏印并役人奥印於無之は」

④ 実印の一方の端に刻んだ小印。多くは代判に用いる。裏判。

⑤ 手紙などの封筒の裏面に押した、差出人の住所氏名などの印。

※一九二八・三・一五(1928)〈小林多喜二〉四「労農党××支部、さう言ふ裏印を押した手紙がくると」

● 星石(ほしいし):

〘名〙 流星の地表に達したもの。ほしくそ。隕石。〔和訓栞(1777‐1862)〕

● 獅子口(ししぐち)

① 屋根につける棟飾りの一つ。鬼瓦の代わりに棟の両端に置く瓦。側面に山形の綾筋(あやすじ)があり、上方に経の巻という三個の丸瓦をつけたもの。神社、宮殿など檜皮葺屋根に瓦棟をおいた時、あるいは唐破風(からはふ)の棟に用いる。

① 屋根につける棟飾りの一つ。鬼瓦の代わりに棟の両端に置く瓦。側面に山形の綾筋(あやすじ)があり、上方に経の巻という三個の丸瓦をつけたもの。神社、宮殿など檜皮葺屋根に瓦棟をおいた時、あるいは唐破風(からはふ)の棟に用いる。

※書言字考節用集(1717)二「蚩吻 シシクチ 俗謬二蚩尾一為二蚩吻一。称レ模二蚩尤首一或設二鬼頭一或為二口脣一以置二屋宇一冝レ照二考遠一」

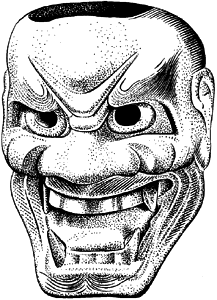

② 能面の一つ。獅子のように口を大きく開き、牙(きば)をむき出した凶暴な面相のもの。「石橋(しゃっきょう)」などに用いる。

③ 竹製の花器の一つ。長さ約三〇センチメートルで、生け口が横に大きく、獅子の口に似ている。置花・掛花の両様に用いる。

※雑俳・口よせ草(1736)「獅子口を切そこなって竹をすて」

● 徒組(かちぐみ):

江戸幕府の職名。将軍外出のとき、徒歩で先駆を務め、また沿道の警備などに当たった。おかちぐみ。かち。

徒組は御徒町の地名の由来でもあるのだろう。「獅子口を切り損なって竹を捨て」は、誰しも覚えのある悔しさをさらりと読んでこころにくい。

ああ、おなかいっぱいだ。さしもの大雨がそろそろあがる頃である。

Ω