お世話になります

この度の熊本を中心とする震災にあわれた方々に心よりお見舞いを申し上げます

現地の知人、また支援にかけつけた知人の生々しいレポートをSNS見て只々地域の皆様に平穏な日々が訪れることをお祈りするばかりです

便利な現代社会の脆い部分を目のあたりにし、人の強さ、弱さのある一面について考えてみました

便利な状態は脳が動きにくい

不便な状態は脳が動きやすい、という話を読みました

不便な状態は脳が動きやすい、という話を読みました

楽しい時と楽しくない時

やはり、日常より趣味のコト、その時間が楽しく感じ、その流れを日常に持っていき仕事に活かす、というのが理想でしょうか

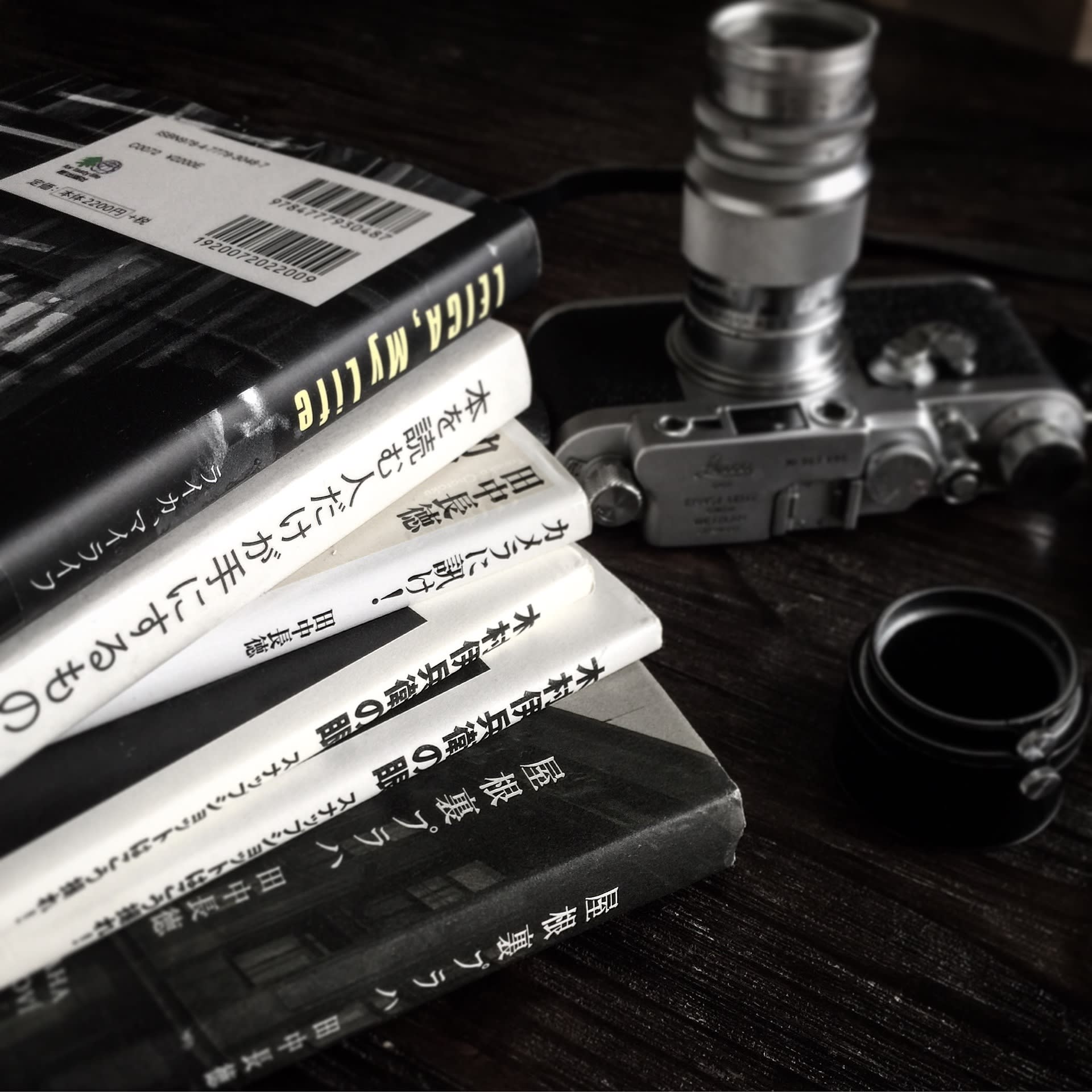

私の今一番の継続中趣味は“写真を撮る”ことです

カメラは3パターン

①クラシックカメラ ~ コレクターでありませんので撮れるカメラ・レンズ、フィルムでじっくり撮ることを楽しんでます

②そこそこのデジカメ ~ レンズ交換の出来るフォーサース等でオールドレンズも使いつつ遊んでいました

が、今はそれを止めました

が、今はそれを止めました

短焦点でピント・シャタースピード・絞りがマニュアル操作出来、光学ファインダーのついているデジカメのみにしております(FUJI X100S)

③スマホ ~ iPhoneを使っていますが写りがイイ、特にiPhone6plusにしてからは、前項のそこそこのデジカメもやめ、その分フィルムのオールドカメラに比重を置くようにしています

これは勝手に師と仰ぐ田中長徳先生の教えでもあります

曰く

「時計もカメラもどっちもケータイについているから必要なし」という現代の若い衆の意見を耳にすることがあります。

ごもっともな意見として一応拝聴しますが、ケータイ一台にすべての用を済ましている人には、どうもゆとりとか無駄とかを受け入れる人格の柔軟性がないようにみえます。

ケータイでなにか撮影している男女はそれだけで「知的好奇心の持ち主」から外れてみえます。

デジタルカメラは完全無欠な完璧主義者ですが、日夜がんばりすぎのせいで、だいたい3年ほどで「引退」してしまう残念な存在であります。

③スマホ ~ iPhoneを使っていますが写りがイイ、特にiPhone6plusにしてからは、前項のそこそこのデジカメもやめ、その分フィルムのオールドカメラに比重を置くようにしています

これは勝手に師と仰ぐ田中長徳先生の教えでもあります

曰く

「時計もカメラもどっちもケータイについているから必要なし」という現代の若い衆の意見を耳にすることがあります。

ごもっともな意見として一応拝聴しますが、ケータイ一台にすべての用を済ましている人には、どうもゆとりとか無駄とかを受け入れる人格の柔軟性がないようにみえます。

ケータイでなにか撮影している男女はそれだけで「知的好奇心の持ち主」から外れてみえます。

デジタルカメラは完全無欠な完璧主義者ですが、日夜がんばりすぎのせいで、だいたい3年ほどで「引退」してしまう残念な存在であります。

過ぎ去るモノとしてのデジカメ

留まるモノとしてのライカ

どちらがより愛着がわく機械か。それはいうまでもありません。

と

|

カメラに訊け!―知的に遊ぶ写真生活 (ちくま新書) |

| 田中 長徳 | |

| 筑摩書房 |

私の持っているライカは1959年生れで同い年であります フィルムを入れればちゃんと写る

デジカメでは何枚でも撮れ、撮り直しも出来るのでどうしても乱暴になりがちですが、36枚撮りフィルムを入れて、丁寧に撮るとミスショットも少なく38枚撮れます

デジカメでは何枚でも撮れ、撮り直しも出来るのでどうしても乱暴になりがちですが、36枚撮りフィルムを入れて、丁寧に撮るとミスショットも少なく38枚撮れます

メンテに出せば修理も出来、消耗部品についても「ライカになくてもうちではストックあるから」って調子の日本のカメラ屋さんは数件あります

問題はフィルムですが私は、富士フィルムのHPでのお知らせを信じております

※弊社の写真事業への取組みについて

平成18年1月19日

富士写真フイルム株式会社

弊社は1934年の創業以来、感光材料を中心とした事業を開始し、一般コンシューマーの皆様をはじめ、販売店様、写真卸売業様等、様々な方々のご支援とご愛顧を受けて今日まで写真事業を展開してまいりました。しかしながらここ数年の予想を上回る急速なデジタル化の進展により、フィルムを中心とした感光材料の需要が大幅に減少し、弊社をはじめ写真業界全体が厳しい市場環境に置かれているのは事実です。弊社もこのような市場変化に対応するため、大幅な構造改革を推進しております。

しかし、人間の喜びも悲しみも愛も感動も全てを表現する写真は、人間にとって無くてはならないものであり、長年のお客様のご愛顧にお応えするためにも、写真文化を守り育てることが弊社の使命であると考えております。その中でも銀塩写真は、その優れた表現力・長期保存性・低廉な価格・取扱いの手軽さと現像プリントインフラが整備されている点等でデジタルに勝る優位さもあり、写真の原点とも言えるものです。

弊社はそのような銀塩写真を中心とした感材写真事業を継続し、更なる写真文化の発展を目指すとともに、写真をご愛顧いただけるお客様、ご販売店様の支援を今後とも続けてまいる所存です。

2006年10月1日付「富士写真フイルム株式会社」の事業は「富士フイルム株式会社」が継承

問題はフィルムですが私は、富士フィルムのHPでのお知らせを信じております

※弊社の写真事業への取組みについて

平成18年1月19日

富士写真フイルム株式会社

弊社は1934年の創業以来、感光材料を中心とした事業を開始し、一般コンシューマーの皆様をはじめ、販売店様、写真卸売業様等、様々な方々のご支援とご愛顧を受けて今日まで写真事業を展開してまいりました。しかしながらここ数年の予想を上回る急速なデジタル化の進展により、フィルムを中心とした感光材料の需要が大幅に減少し、弊社をはじめ写真業界全体が厳しい市場環境に置かれているのは事実です。弊社もこのような市場変化に対応するため、大幅な構造改革を推進しております。

しかし、人間の喜びも悲しみも愛も感動も全てを表現する写真は、人間にとって無くてはならないものであり、長年のお客様のご愛顧にお応えするためにも、写真文化を守り育てることが弊社の使命であると考えております。その中でも銀塩写真は、その優れた表現力・長期保存性・低廉な価格・取扱いの手軽さと現像プリントインフラが整備されている点等でデジタルに勝る優位さもあり、写真の原点とも言えるものです。

弊社はそのような銀塩写真を中心とした感材写真事業を継続し、更なる写真文化の発展を目指すとともに、写真をご愛顧いただけるお客様、ご販売店様の支援を今後とも続けてまいる所存です。

2006年10月1日付「富士写真フイルム株式会社」の事業は「富士フイルム株式会社」が継承

すごく長い前置きになりました

今回のお題はの「本を読む人だけが手にするもの」を読んでのメモであります

|

本を読む人だけが手にするもの |

| 藤原 和博 | |

| 日本実業出版社 |

読書をするだけで、ほぼ「10人に1人」の人材になれる

というインパクトのある言葉から始まるこの本 スマホやゲーム、パチンコと読書の“違い”について書かれています

■ ■ ■ ■ ■

便利=脳が動かない

不便(=面白い)=脳が動く

テレビでもスマホでも解像度の高さがが機能の中心となっている

鑑賞に堪えうる写真や動画の画像の解像度が高いほどいいのは当然である

不便(=面白い)=脳が動く

テレビでもスマホでも解像度の高さがが機能の中心となっている

鑑賞に堪えうる写真や動画の画像の解像度が高いほどいいのは当然である

しかし、人間の脳の働きの側からみると話は違う

解像度の高いものをみればみるほど人間のイマジネーションのレベルが下がってしまう

すべてが詳細に見えてしまえば、あいまいな部分を想像する必要はない

テレビやスマホを見ればみるほどその傾向に拍車がかかる

テレビや動画の作り手側も受け手にイマジネーションを求めるより、次々とインパクトのある画像を送り込むようになる

こういったテレビの特徴をカナダのメディア学者マーシャル・マクルーハンは「クールメディア」と呼んだ

私たちが日常生活で受ける情報量の7割以上は、視覚からの情報

テレビや動画が視覚に訴えて現実に近いものを見せれば、視聴者はクールに納得しやすいということ

これに対し

ラジオは音しか聞こえないメディア

限られた情報しか与えられないので、リスナーは想像力を大いにかき立てられる

それとともに感情が刺激されどんどんホットになっていく

その為、マクルーハンは「ホットメディア」と呼んだ

こうしてみると読書はラジオと同様に、言葉を頼りに想像力を書き立てるメディアである

なおかつ

読書は、受動的にインプットするラジオと異なり、能動的に情報を取りに行かなければならない

アクティブ ラーニング(主体的な学習)に適したメディアである

ネットでの検索より読書は集中力がいる

バランス感覚

リアルな行動によって身につくモノ

遊ぶ機会が減るとバランス感覚は弱まる

それはテレビやゲーム、動画が大きな元凶

メール、LINE,動画のみにのめりこむとバランス感覚が鈍る

0か100、白か黒、○か×か

解像度の高いものをみればみるほど人間のイマジネーションのレベルが下がってしまう

すべてが詳細に見えてしまえば、あいまいな部分を想像する必要はない

テレビやスマホを見ればみるほどその傾向に拍車がかかる

テレビや動画の作り手側も受け手にイマジネーションを求めるより、次々とインパクトのある画像を送り込むようになる

こういったテレビの特徴をカナダのメディア学者マーシャル・マクルーハンは「クールメディア」と呼んだ

私たちが日常生活で受ける情報量の7割以上は、視覚からの情報

テレビや動画が視覚に訴えて現実に近いものを見せれば、視聴者はクールに納得しやすいということ

これに対し

ラジオは音しか聞こえないメディア

限られた情報しか与えられないので、リスナーは想像力を大いにかき立てられる

それとともに感情が刺激されどんどんホットになっていく

その為、マクルーハンは「ホットメディア」と呼んだ

こうしてみると読書はラジオと同様に、言葉を頼りに想像力を書き立てるメディアである

なおかつ

読書は、受動的にインプットするラジオと異なり、能動的に情報を取りに行かなければならない

アクティブ ラーニング(主体的な学習)に適したメディアである

ネットでの検索より読書は集中力がいる

バランス感覚

リアルな行動によって身につくモノ

遊ぶ機会が減るとバランス感覚は弱まる

それはテレビやゲーム、動画が大きな元凶

メール、LINE,動画のみにのめりこむとバランス感覚が鈍る

0か100、白か黒、○か×か

微妙な「間」やグレーな「距離感」という、あいまいな状態がなくなり、極端な二者択一の人間関係しか成り立たなくなる

20世紀=成長社会=「みんな一緒」の感覚が強い社会=情報処理力

=「正解」を当てる力=ジグソーパズル型学力

21世紀=成熟社会=「それぞれ一人一人」の感覚が強い社会=情報編集力

=「納得解」をつくりだす力=レゴ型学力

20世紀=成長社会=「みんな一緒」の感覚が強い社会=情報処理力

=「正解」を当てる力=ジグソーパズル型学力

21世紀=成熟社会=「それぞれ一人一人」の感覚が強い社会=情報編集力

=「納得解」をつくりだす力=レゴ型学力

■情報編集力を高めるのに役立つ5つコト

■人の話をよく聞く(コミュニケーションする力)

どんなジャンルの本でも素直に、先入観なく乱読する

コミュニケーションする相手との雑談に必要な多様な分野の基礎的な知識も、読書によって増やしていくことができる

■著者の論理を理解する(ロジックする力)

■著者の論理を理解する(ロジックする力)

様々な価値観を理解しようとする、仮説する

読書は、著者の論理を理解しようと努める行為の連続である

■頭の中で実験し類推する(シミュレーションする力)

先を予測し行動する

自然科学系の本、SFや推理小説は、多くの事象の判断材料を提供してくれる

自然科学系の本、SFや推理小説は、多くの事象の判断材料を提供してくれる

■登場人物の思考や気持ちを追体験する(ロールプレイングする力)

良質なノンフィクションや伝記は、事件や歴史上の人物のさまざまな事象を疑似体験させてくれる

■イメージを編集して提示する選択肢を広げる(プレゼンテーションする力)

プレゼンに必要な表現力もまた読書によって養われる。「つなげる力」が高まることは、イマジネーションが豊かになることと同義語

■複眼思考を磨く

自分のアタマで考えて、主体的な意見をもつ

物事を短絡的なパターン認識でとらえず、多面的にとらえてみる

■ ■ ■ ■ ■

ということでした

表面だけをなぞったメモで恐縮ですが、この手の本は説明しすぎるのも野暮かと

このサイトで詳しく書かれています↓

「本を読むこと」で磨かれる5つのリテラシー(藤原和博さんが考える読書の効能)どちらかと言えば「ラジオ」、どちらかと言えば「読書」といきたいものです

ではまた