金曜日に大分大学実践総合センターの実践センター教育実践研究会総会がホテル日航オアシスタワーで行われました。

かつて、客員研究員として勤務させてもらっていました。たくさんの学びをいただきました。

それ以来つながりをもたせてもらっています。

現在、少しでも現場との関わりの一端を担うことができればと実践研究会の会長をさせてもらっています。

かつては、大分大学実践総合センターでは、4~6人の客員研究員が現場から研修をする役割もありました。

現場と深く結びついた機能がありました。自分の実践に厚みを持たせてもらう1年間となりました。

またたくさんの人との貴重な出会いがあり、学校心理士の資格を取得したりと現在にも生かされています。

勤務校が文部科学省の道徳教育の指定を受けたときに、実践センターの先生がスーパーバイザーなっていただき、たくさんの指導を受けることができました。

つながりの大切さを感じました。

今は、制度も変わり、規約の中にはあるのですが、残念ながら研究員の配置はありません。

中心機能は、

(1)教育相談及び教育臨床に関する研究及び臨床研修の指導

(2)大学の教育実習の指導及び管理

(3)教師育成サポート推進室に関わる業務

(4)学生の教育実践に対する保管プログラム及び発展プログラムの提供

(5)教育実践に関する理論的及び実践的研究

などがあります。

現在、現場とのつながりのひとつに、夏に「授業力・教師力向上のための夏季研修講座」が行われています。

今年度も「学びとは何か~進化し続ける学びを求めて~」と現在大分大学教育学部門で准教授をされている渡邊先生の講演がありました。

「学び」は知識を並びかえたり、関係づけたりしながら、自らの力で新たなシステムを構築していくものであることを、実際に理科の実験などを通して伝えてくれました。

今、総合的な学習などで取り入れようとしている横断的な学習にもつながっていくものだと思います。

総会のあとの懇親会では、1年に1回しか会えない方も多くいる中で、親睦を図ることができました。

この親睦がまた何かの縁をもたらせてもらえます。

帰りは、鈍行に乗りました。杵築くらいまでは乗る人も多かったのですが、それから先は、のんびり状態でした。

この列車も3月改編で廃止になるとか。

ゆらりゆられながら、列車で帰ることも客員研究員の頃を思い出されました。

【学校の中から伝えたいもの 3】

残りの生活も考えながら、伝えたいことを、少しずつブログに載せていけたらと思います。

~特別の教科 道徳~

道徳教育において,「よりよく生きるために道徳的価値に向き合い、いかに生きるべきかを自ら考え続ける姿勢」を育成することが求められています。

道徳教育は、すべての教育活動で展開するようになっています。

しかし、その中心になるのが、「道徳の授業」です。

2018年度から小学校で、2019年度から中学校で新学習指導要領に基づいた「特別の教科道徳」としての授業を行います。

検定の教科書を使用します。

「特別の教科 道徳」になるので、英語科・数学科などと同じように、「道徳科」と呼ばれることにもなります。

道徳科の授業において、次の4つの視点に立って行います。

(1)道徳的諸価値について理解する。

(2)自己を見つめる

(3)物事を多面的・多角的に考える。

(4)自己の生き方について考えを深める

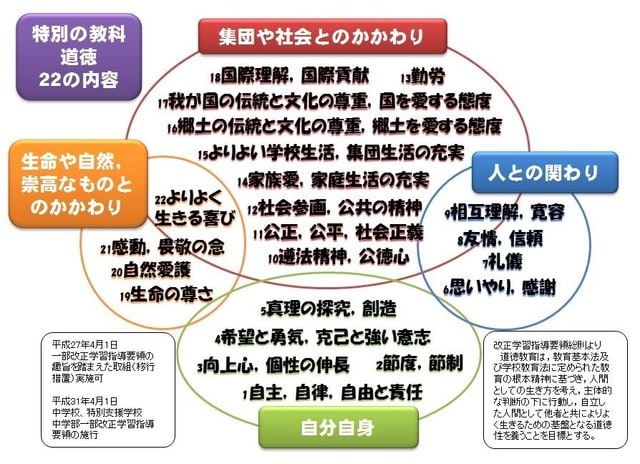

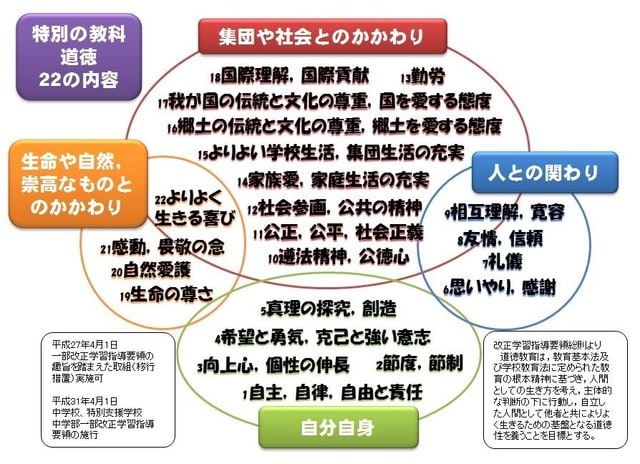

教科書を使いながら、中学校では、上の図のような22の内容項目の授業をしていくのです。

1年間に35時間あるので、22の項目だったら、35-22=13

つまり13時間は、それぞれの学校の重点項目として、複数回の授業となります。

ただ、教科書を読んでいくのではなく、これから「考え、議論する」道徳の授業の展開が求められています。

道徳は、正解がないだけに、生徒たちは、「考え、議論する」しやすい教科だと思います。アクティブな教科になりそうです。

難しいのは、「教科」というところです。教科なのですから、評価もあります。前述した4点の視点で評価していきます。

通知表などは、他の教科と違って、数値ではなく記述式となります。「特別の教科・・・」というのは、そういった意味があるのかもしれません。

道徳はテストなどでは評価はできません。それりゃそうです。

だから評価方法は、次のようなものがあります。

1. 観察法…児童生徒の学校生活の様子を観察することで評価する方法。

2. 面接法…児童生徒と直接会話をすることで、その表情、態度や発言内容から評価する方法。

3・ ノートや作文による方法…道徳ノートなどに記述された文章から評価する方法。

4. ポートフォリオ評価…道徳ノートや作文、役割演技等を収録した映像、プレゼンテーションなどの成果物をもとに評価していく方法。

5. エピソード評価…児童生徒が道徳性を発達させていく過程で、発言や記述したものをエピソード(挿話)の形で累積していく方法。エピソード評価には道徳科の授業中の発言や記述した内容を累積してまとめた短期エピソードと、学校生活の中での言動や記述文などを累積してまとめていく長期エピソードがあります。

先生たちも、個人ごとに評価していくのですから、大変です。

日ごろから、授業の中で・・・児童生徒の姿を見つめておかなければなりません。

かつて、客員研究員として勤務させてもらっていました。たくさんの学びをいただきました。

それ以来つながりをもたせてもらっています。

現在、少しでも現場との関わりの一端を担うことができればと実践研究会の会長をさせてもらっています。

かつては、大分大学実践総合センターでは、4~6人の客員研究員が現場から研修をする役割もありました。

現場と深く結びついた機能がありました。自分の実践に厚みを持たせてもらう1年間となりました。

またたくさんの人との貴重な出会いがあり、学校心理士の資格を取得したりと現在にも生かされています。

勤務校が文部科学省の道徳教育の指定を受けたときに、実践センターの先生がスーパーバイザーなっていただき、たくさんの指導を受けることができました。

つながりの大切さを感じました。

今は、制度も変わり、規約の中にはあるのですが、残念ながら研究員の配置はありません。

中心機能は、

(1)教育相談及び教育臨床に関する研究及び臨床研修の指導

(2)大学の教育実習の指導及び管理

(3)教師育成サポート推進室に関わる業務

(4)学生の教育実践に対する保管プログラム及び発展プログラムの提供

(5)教育実践に関する理論的及び実践的研究

などがあります。

現在、現場とのつながりのひとつに、夏に「授業力・教師力向上のための夏季研修講座」が行われています。

今年度も「学びとは何か~進化し続ける学びを求めて~」と現在大分大学教育学部門で准教授をされている渡邊先生の講演がありました。

「学び」は知識を並びかえたり、関係づけたりしながら、自らの力で新たなシステムを構築していくものであることを、実際に理科の実験などを通して伝えてくれました。

今、総合的な学習などで取り入れようとしている横断的な学習にもつながっていくものだと思います。

総会のあとの懇親会では、1年に1回しか会えない方も多くいる中で、親睦を図ることができました。

この親睦がまた何かの縁をもたらせてもらえます。

帰りは、鈍行に乗りました。杵築くらいまでは乗る人も多かったのですが、それから先は、のんびり状態でした。

この列車も3月改編で廃止になるとか。

ゆらりゆられながら、列車で帰ることも客員研究員の頃を思い出されました。

【学校の中から伝えたいもの 3】

残りの生活も考えながら、伝えたいことを、少しずつブログに載せていけたらと思います。

~特別の教科 道徳~

道徳教育において,「よりよく生きるために道徳的価値に向き合い、いかに生きるべきかを自ら考え続ける姿勢」を育成することが求められています。

道徳教育は、すべての教育活動で展開するようになっています。

しかし、その中心になるのが、「道徳の授業」です。

2018年度から小学校で、2019年度から中学校で新学習指導要領に基づいた「特別の教科道徳」としての授業を行います。

検定の教科書を使用します。

「特別の教科 道徳」になるので、英語科・数学科などと同じように、「道徳科」と呼ばれることにもなります。

道徳科の授業において、次の4つの視点に立って行います。

(1)道徳的諸価値について理解する。

(2)自己を見つめる

(3)物事を多面的・多角的に考える。

(4)自己の生き方について考えを深める

教科書を使いながら、中学校では、上の図のような22の内容項目の授業をしていくのです。

1年間に35時間あるので、22の項目だったら、35-22=13

つまり13時間は、それぞれの学校の重点項目として、複数回の授業となります。

ただ、教科書を読んでいくのではなく、これから「考え、議論する」道徳の授業の展開が求められています。

道徳は、正解がないだけに、生徒たちは、「考え、議論する」しやすい教科だと思います。アクティブな教科になりそうです。

難しいのは、「教科」というところです。教科なのですから、評価もあります。前述した4点の視点で評価していきます。

通知表などは、他の教科と違って、数値ではなく記述式となります。「特別の教科・・・」というのは、そういった意味があるのかもしれません。

道徳はテストなどでは評価はできません。それりゃそうです。

だから評価方法は、次のようなものがあります。

1. 観察法…児童生徒の学校生活の様子を観察することで評価する方法。

2. 面接法…児童生徒と直接会話をすることで、その表情、態度や発言内容から評価する方法。

3・ ノートや作文による方法…道徳ノートなどに記述された文章から評価する方法。

4. ポートフォリオ評価…道徳ノートや作文、役割演技等を収録した映像、プレゼンテーションなどの成果物をもとに評価していく方法。

5. エピソード評価…児童生徒が道徳性を発達させていく過程で、発言や記述したものをエピソード(挿話)の形で累積していく方法。エピソード評価には道徳科の授業中の発言や記述した内容を累積してまとめた短期エピソードと、学校生活の中での言動や記述文などを累積してまとめていく長期エピソードがあります。

先生たちも、個人ごとに評価していくのですから、大変です。

日ごろから、授業の中で・・・児童生徒の姿を見つめておかなければなりません。