1984年。年末にはまだまだ早い十月。

やけに滲む色した夕暮れどき。

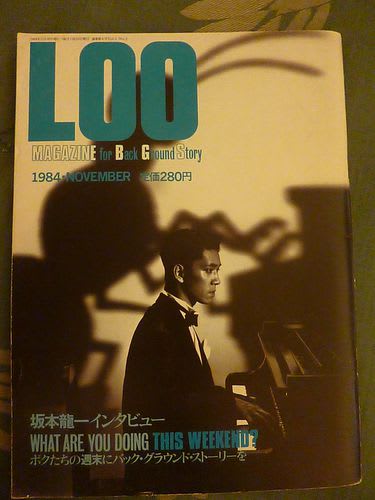

そこには坂本龍一の「森の人」が、心臓音に近付くようなテンポに落とすように、自室内のスピーカーからたゆたっていた。

自分で選んだ機器が組み合わさったオーディオ・コンポと、思考する作業台かつシェルターとしてのつくえは一定の距離を保ちながら、音はスピーカーから、血の色じみた空と混じり合った時間と空間。

もう既に、18歳の自分は疲労困憊し、燃え尽きていた。

1982年3月・中学3年生の卒業前・行くべき航行も定まってしまい、麹町中学校なる・放火して焼き尽くすべき学校にも、何の用も義務束縛ももう無くて、わざと「風邪」と休み、やっと貯めた十数万円を握り締めて秋葉原に向かい、憧れのオーディオ・コンポを買った。

そこから2年半しか経っていない。

1983年秋、神経性胃潰瘍と薬疹で二度立て続けに入院し、12月下旬に出所するまでを過ごす。

YMOが散っていくというのにも関わらず、自分はその最後を肉眼で見れぬまま、こたつで退院後を過ごして年を越した。

まだ、心身はキリキリと現実の痛みを伴いながらも、音楽・サブカルチャーへの希望がまだ在った。

***

坂本龍一のサウンドストリート。

1984年10月23日には、教授自身の新譜「音楽図鑑」特集。

その次の週の火曜日の30日には、来日したデヴィッド・シルヴィアンをゲストに呼んで、ピーター・バラカンとの音楽と話し。

1983年12月に、ジ・アート・オブ・ノイズの「イントゥ・バトル・ウィズ・ジ・アート・オブ・ノイズ」を、自分は初めて聴く。

1983年秋と1984年秋が、たかが1年というのに、いかに濃密な時間の変遷を辿ったか、その1年には、ヒップホップからの引用・イミュレーター(初代サンプリング機器)・オーケストラヒット(Byジ・アート・オブ・ノイズ作)がさまざまな音に現れていた。

アフターYMOの1984年は、何かはっきりしないもやの中に自分は居た。

在るべきものを欠いてしまった感。

一方で音の像を激化させていく方向、一方ではそれに距離を置いて静かの森に向かう方向。

ジ・アート・オブ・ノイズで例えるなら、「ビートボックス」と「モーメンツ・イン・ラヴ」のように。

80年代初頭に爆発したサブカルチャー文化と音は、二分され・股割き状態にあった。(と幻惑されていた。)

サウンドストリートは、この年6月に、糸井重里が司会のNHK教育テレビ「YOU」と同時録音された。

ここでテーマにされたコトバ「行き詰まり」。

1983年末には、これほどまでに豊作は無いというくらいに、ニューウェイヴが実っていたときから、たかだか半年後のこと。

***

1984年10月30日の放送で、デヴィッド・シルヴィアンが紹介した、彼がその時点で聴いていた選曲。

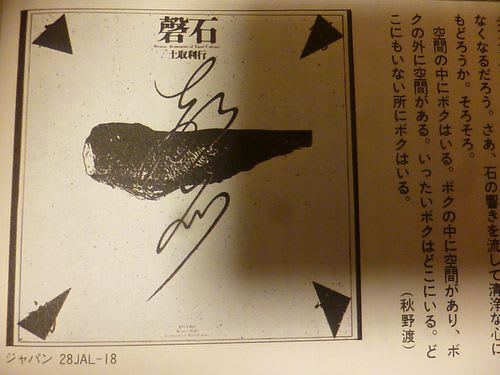

ジョニ・ミッチェル、ブルガリアン・ヴォイス、ヤスカズ、土取利行。

数年で、このような体内のスティルに耳を傾ける境地に至ったのは彼のみでは無い。

当時、自分はLPレコードで購入できなかったのだが、土取利行の作品「磐石」の石の響きは、余計な情報の洪水の渦の外に身を置かせてもらえるものがあった。

汚泥にまみれた世界から脱して、フラットな状態に気持ちを持っていくには、未だに有効な音楽である。

■土取利行 「磐石(サヌカイト)」より■