10月21日 (1)

第一日目の夜は道の駅「シーサイド高浜」

ここには温泉が有り食事も9時までと有りましたので、そのつもりでやって来たのですが

食堂は5月から14時半がラストオーダーになったとの事 (>_<)

仕方なく近くの焼き肉店で夕食をとる事になりました

何時も思う事ですがせめて18時半頃まで暖簾を下げてくれていたなら

旅人にとって大助かりなのですが・・・ねぇ

その焼肉店のメニューに「ツラミ」「ココロ」など聞きなれない言葉が有りました

ツラミは頬の肉、ココロは心臓(ハツの事ですね)なのだそうです

喉肉も面白い事を言っておりましたが、そちらは忘れてしまいまいました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

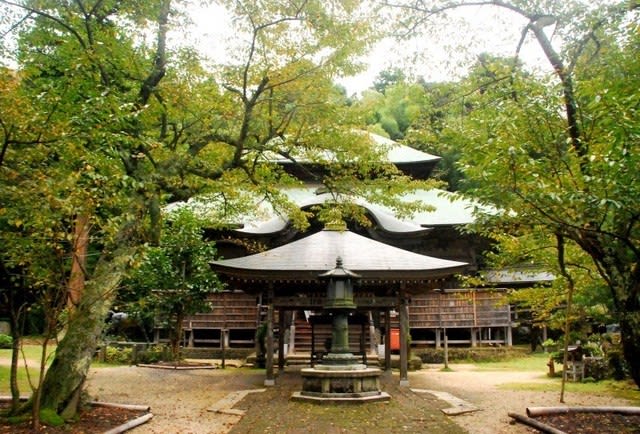

本日、先ず向かった場所は松尾寺(国の重文)西国29番札所で

白鳳~天平時代、唐の僧「威光上人」が創建した真言宗の名刹です(拝観無料)

その松尾寺は若狭富士の異名を持つ青葉山の中腹に在りました(山頂までが寺域)

先ずは山門を潜り本殿への石段を登ります

本殿は大悲殿と呼ばれ慶長年間(1596~1615)の再建であり他の建物も数度の火災の後

桃山時代に細川藤考によって再建された

中には国宝の絹本着色・普賢延命像や重文の孔雀明王像など

多くの文化財が所蔵されている

暗い場所にボロボロの衣を纏った像に恐る恐る近づくとそれは役行者像の坐像でした

役行者と言えば修験道の開祖

ここ松尾寺では16世紀に入ると修験道が盛んになった様です

右は新しいものですが子育て観音でしょうか

ここになぜ馬の像が有るのでしょう??

ここの本尊・馬頭観音に関係しているのでしょうか

馬頭観音は馬が草を喰む様に人の煩悩を食い尽くしてくれると言いますよね

解った様な、解らない様な・・・でもそんなところでしょう

「祭壇の前に垂れている綱はみ御手糸と申しまして観音様の指と繋がっております

どうぞお上がりになって触って下さい」

丁度、掃除をしていた和尚さんが、そう申されましたので、さっそく雄さん観音様のパワーを戴きに・・・

若い時に群馬の札所を訪れた事が有ると言う和尚さんと暫く世間話をし

私達はいよいよ松尾寺を後に致します

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

松尾寺から10分ほど細い道を下った集落に名水が流れ出ておりました

青葉山の伏流水は一年中、枯れる事無く約2000tの水を吐きだしているそうです

飲んでみますと非常に柔らかく私はさっそくペットボトルに入れました

お水ばかりでなくここ杉山地区は景観も素晴らしく

スッキリ晴れていれば説明版にある「逆さ海」を臨む事も出来たでしょうに

生憎の曇天で海は雲に隠されておりました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

杉山地区から海に向かえば舞鶴引揚記念館へと導かれました

記念館はパスし私達は昭和20年から十三年間、引揚者を迎えた桟橋を訪れました

今ある桟橋は復元されたものですが大戦が終結した年から13年間

約66万人の引揚者をこの橋で迎えた事は私達がずっと記憶に留めて置くべき歴史ですね

ただ「よくぞ帰って来ました」と迎える身内も有れば「岩壁の母」の歌ではありませんが

息子の帰りを信じて此処で待ち続けた母親が居た事も事実だったのですよね

桟橋の向こうに幾つもの珍しい物が有りました

丁度、建材会社の生垣の刈り込みをしていた作業員さんがおりましたので尋ねますと

「皆さんに、あれは何ですかとよく質問をされるんですよ

あれはブイでしてね、あそこに輸入した材木を一時、繋ぎとめて置くんですわ

今は外来物ばかりですけどね」そう教えて下さいました

続く