6日目 (2)

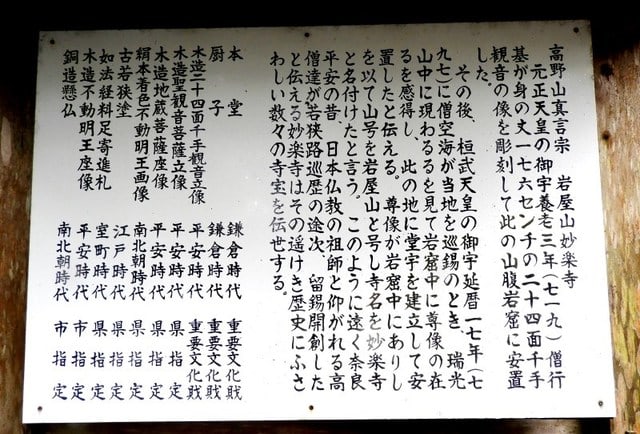

ぐるり一周して小浜に戻って参りました

ここは数多くの寺社を抱えている事から「海のある奈良」と呼ばれているそうです

しかし面白いものですね

日常生活の中で仏教をどれほど信じているか問われた時、苦笑いで済ませてしまう私が

きつい石段もいとわず足を向け仏様の前では手を合わせているのですから本当に可笑しなものです

小浜に入って先ず向かった先は妙楽寺でした

ここには行基自らが彫ったと言われる国の重文である木造千手観音菩薩立像が安置されております

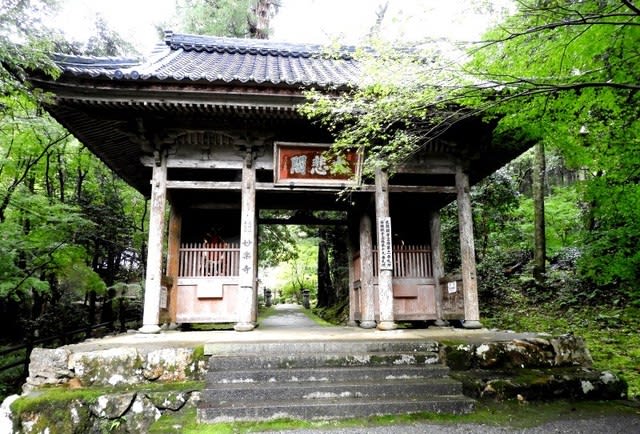

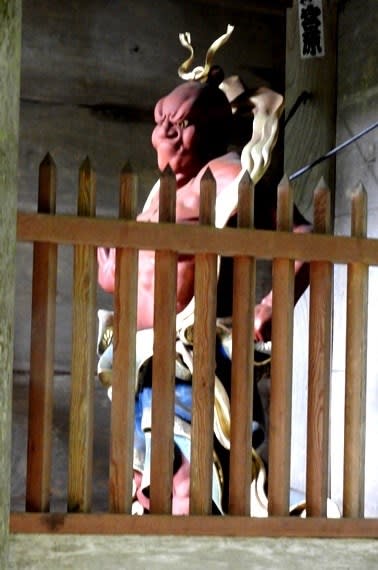

どんな御姿で有るのか胸の高鳴りを押さえて山門を潜りました

妙楽寺は空海が諸国を回っていた時に(797年)岩窟に眠っていた本尊を目にし

安置する為の堂を建立したものと伝えられております

苔むす参道、こんな所にも歴史の長さが感じられました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長閑な佇まいを見せる山々に抱かれて、ひっそりと建つ妙楽寺

若狭では最古の建造物だそうです

その中に檜材の一本造りである観音像が眠っている事を誰が信じるでしょうか

それほどこじんまりとした素朴な堂宇でした

勿論、撮影は禁止ですので旅行雑誌から拝借しましたが

頭に21面の菩薩をいただき実際に千本の手が配されるこの菩薩様は

長く秘仏であった事が幸いし、今も美しい黄金色を輝かせておりました

この千手観音の他にも狭い堂の中には由緒ある仏像が犇めいていましたよ

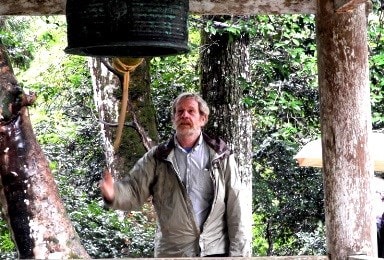

境内に出ますと丁度外国からのツアー客が鐘つきに興味を持ったか鐘楼の前に列をなしているところでした

外国では教会の鐘を一般人が慣らす事は出来ませんものね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

次に向かった古刹は国の重文・羽賀寺

羽賀寺見学を申し出ますとインターホーン越に

「後から直ぐに参りますので左の道をお進みください」

言われた通りに進み石段を上がっている途中で寺の奥様が車でやって来るのが見えました

この羽賀寺は716年、元正天皇の勅願により行基が創建されたと伝えられているそうです

現在の本堂は室町時代に再建された様ですが最盛期には18もの子院が在ったのだとか

反った軒の勾配に当時の建築様式が伺えますね

羽賀寺の名の由来は上空を鳳凰が飛び羽根を落した霊地である事から「羽賀」を寺号に当てたと言われます

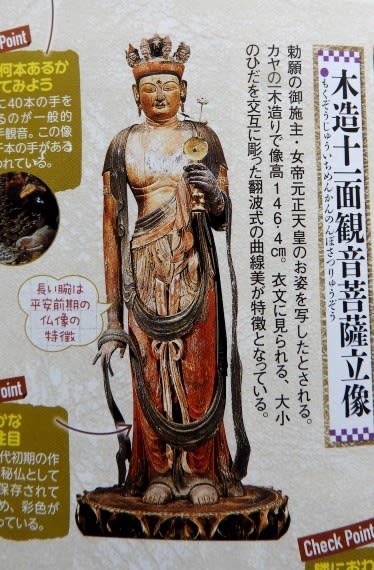

さていよいよ本尊の十一面観音菩薩立像との対面です

ドキドキして来ます 恋人に会う心境・・・とでも言いましょうか

見学したのは妙楽寺同様、私達二人だけでしたので観音像を前に

奥様が薦めて下さった椅子に腰を下ろし説明に耳を傾けました

平安時代初期と言いますから1000年以上前に作られたと言う事になりますが

このしなやかさ、鮮やかさ なんと言えば良いのでしょう

「女性の色っぽさ」がムンムン漂っている様に感じませんか?

この木造の最大の特徴は当時の彩色をほぼ完全に残している所に在る様です

今回廻った寺は2か所だけでしたが神宮寺、明通寺等々・・・

重文を抱えた古刹は廻りきれない程ある様です

小浜は文化財の宝庫なのですね

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

帰り際、私達は図々しくも近辺に今夜宿泊できる旅館がないか尋ねますと、

何時も一部屋開けて置くと言う旅館の電話番号を教えて下さったのです

「羽賀寺さんの奥様の紹介なのですが、こんな時間(16時近く)ですので朝食だけで良いのですが

宿泊お願い出来ますでしょうか?」

すると「うちには板前さんが3人おりますので夕食も大丈夫ですよ」とアッサリ引き受けてくれたのでした

さっそく電話番号をナビに入れ民宿「さわ」を目指します