にこ淵の興奮を抱えたまま私達はRヨサク街道をひた走り中津渓谷を目指します

山肌の桜を愛で 何の木なのでしょう、モワモワとした木が妙に気になる山間の道はまるで

絵の世界に居る様です

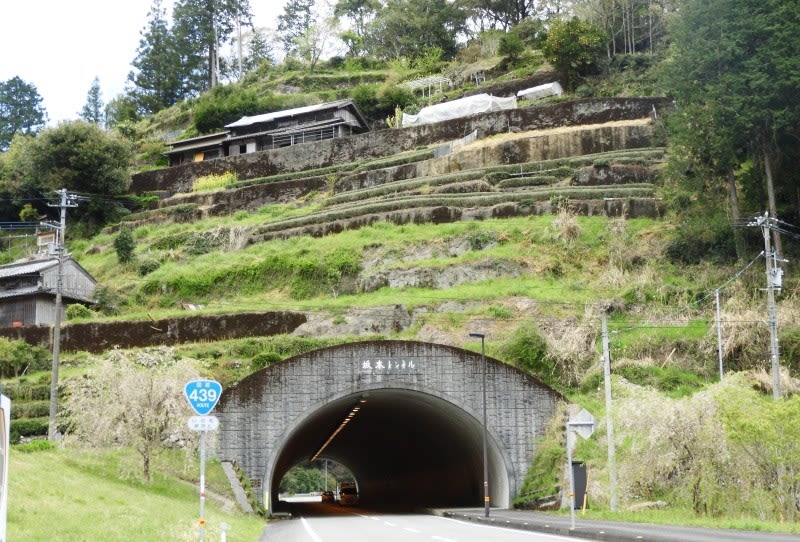

珍百景と言えるかな! トンネルの上に民家が在ります

仁淀は茶の産地なのでしょうか こうした景色が至る所に広がります

この様に何気ない風景が車窓に流れる度に 「車 停めて!」と言っては

「後続車が居るんだぞ カーブしている所で停める訳にはいかない」と何度、雄さんに叱られた事か

それでも言い続け最後には無視される結果になってしまいました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中津渓谷に着いたのは12時になろうと言う頃でした

入口の土産屋で昼食を済ませ渓谷に歩を入れます

ツバキとアザミが咲き仁淀川には鯉が気持ち良さそうに

こんな美しい川ですもの鯉も空でなく水の中で泳ぎたくもなるでしょう

仁淀川は全国の一級河川の水質ランキングで1位となり今でも、その地位をキープし続けているのだとか

一時、四万十川が人気を博しましたが今は仁淀川に矛先が向けられた様ですね

四万十川と言えば数十年前、友人(男性4名)が一泊二日の行程で四万十川へ行くと言うので

無茶じゃないの!と言いましたが友人は決行しました

行って来た後の精気を失くした顔

若気の至りとは言えない無謀さに暫くお笑い種になったものでした

欄干の無いコンクリートの橋の下は積み重なる石、水底までちょっと有ります

バランスを崩さぬよう慎重に

小滝が連続する中、七福神の石仏を拾いながら・・・

流れにカメラを向けながら・・・

そして渓谷のクライマックス 雨竜の滝にやって参りました

虹が

落差20m、勢いよく岩間から流れ出るこの水を「竜吐水」と呼ぶそうです

納得できますね

仁淀川のセブンスター・七福神