キャス・サンスティーン/著 吉良 貴之/訳 「入門・行動科学と公共政策: ナッジからはじまる自由論と幸福論」読了

行動科学というものに興味を持ったのは、駐輪禁止の看板に目のイラストを描き込んだら不法駐輪が激減するだとか、

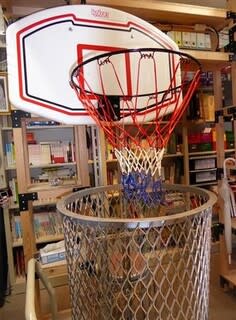

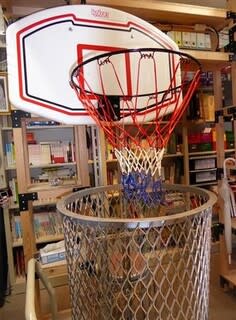

バスケットゴールを取り付けたゴミ箱を置くとポイ捨てが減るというような現象があり、

これはある種、人間が持っている”癖”がそうさせるのだといい、そういう人間の”癖”を利用した施策が様々なところでおこなわれており、ナッジと言われているということを知ったからだ。

以前にもそれらしい本を読んだが、ちょっと意味合いが違ったので他にもそんな本がないかと思って探してみるとこんな本があった。

ちなみに、「ナッジ」という英語は、「(合図のために)肘で小突く」、「そっと突く」というような意味で、行動科学では、「相手に選択の自由を残しつつ、より良い選択を気分良く選べるように促すこと」と定義されている。

行動科学の一分野である行動経済学について、ダニエル・カーネマンという学者はノーベル賞を受賞したというのだから、人類の発展についても重要な分野であるのは間違いがないのだろう。

人間は経済的な問題に対しては合理的な行動をするものだと考えられているが、様々な”癖”によりその合理性が妨げられる。この本は公共サービスが行動科学を利用してどうすればサービスを効率よく提供していけるかということが主に語られている。僕は公共サービスについては特に興味はないけれども、公共サービスを含めて様々なサービスを選択する際、そういったものにどれだけ誘導されてしまっているのか、もしくは勝手に誘導されないためにはどうすればいいかというようなことを知ることができるかもしれないとこの本を読み始めた。

どんな”癖”によって合理的な判断がゆがめられるかというと、注意力不足、惰性、現在バイアス、楽観主義、といったものがその原因として挙げられる。「現在バイアス」だけが特殊な言葉に思えるが、これは、人間が現実に気にかけるのはせいぜい今日と明日だけでそれより未来のことに対しては無頓着であるということらしい。

こういった癖を利用して公共事業では選択肢の提示やどういったデータを見せるかで住民を有効と思われる方向に動かそうとしているというのである。ここで重要なのは、選ぶ方はそれを選ばないことも含めて選択の自由が与えられているということである。これが保障されていることで民主的といえるのである。まあ、無意識のうちに相手の思うところに誘導されてしまっているのかもしれないという気持ちの悪さは残るのであるが・・。

病院や公共施設にある誘導マークや、コロナウイルス蔓延時によく見たソーシャルディスタンスの表示などもナッジだという。

こういった取り組みは、「FEAST」という頭文字の組み合わせで表現される。Fan(面白い)、Easy(簡単)、Attractive(魅力的)、Social(ソーシャル)、Timely(タイムリー)という五つの理念である。

ハロウィンの渋谷で有名になったDJポリスなどもFanとAttractiveを組み合わせたナッジであったのかもしれない。

公共サービスではないが、スマホの1年間だけ割安というのはこういった癖を利用していると言っていいのだと思う。現在バイアスで目先のお得感に釣られて、1年後は惰性で契約を継続してしまうというのはまさにナッジのなせる業のように見える。

サブタイトルには、「自由論と幸福論」となっているが、ナッジを提示することで、選択の自由と幸福を両立させることができるのだと著者は言うのである。

そして、「幸福」というものが一体何なのかということについても行動科学の面から言及している。この本では、「幸福」は「厚生」という言葉と同等であると考えている。人がよりよい生を送るならば、より多くの厚生を得る。経済学で理解されているような資源配分効率と厚生は同等ではなく、「生のあり方」とはまた別であるという。

それはどうしてかというと、ひとつはピーク・エンドの法則と言われるもの、もうひとつは、ひとは人生の変化に対しては驚くほどよく適応するということ、そして三つ目は、自分自身に対する幸福度の基準と他人に対する幸福度の基準がまったく異なるということからである。

ピーク・エンドの法則とは、ある事柄に対して記憶や印象に残っているのは感情が最も高ぶったピークの出来事と、その終わりごろの出来事だけで、それらが全体的な影響を決定づけるという法則のこと。加えて、ピークが変化せず、エンドがそれよりも悪くない場合、この法則によるとたとえそれが苦痛を伴うものであってもピークよりも痛くない苦痛が長時間エンドに向かって続くほうが記憶に残る痛みは小さくなるというものだ。

幸福の基準について、人はこんな考え方をするそうだ。自分自身の幸福度を報告するように求められたときは、人は通常、健康や人間関係など、人生の中心的な側面に焦点を当てるが、異なる場所に住む人の幸せを想像するときには気候など、場所によって異なる点が大きくクローズアップされる。他人との比較をするとき、自分はこんなに人間関係に悩んでいるのに、彼はあんなに気候のいい場所に住んでいてうらやましいなどという比較になってしまうという。

人生の変化に対する適応度ではこんな例が書かれている。テニュア(終身在職権)を得た大学教員と得られなかった大学教員の幸福度を比較した場合、得られなかった場合は当然かなり悲惨な気分になるが、5年後の実際の反応はよい方もそうでない方も予想されたよりもずっと穏やかであったという。

こういった研究から得られる結論は、人は自分の幸福を増減させる人生の状況についての期待を、ほとんど決まったやり方で系統的に間違えるということであり、これが意味するのは、人々は幸福を追い求めて行う人生選択であっても同様に間違えがちであるということだ。

著者は、幸福が重要なことのすべてではないというのだが、その根拠は、幸福は人々にとって重要な要素であるにもかかわらず、何によって幸福になったりならなかったりするのかという判断を間違えるほどなのだからということになる。

人が幸福であるというとき、それはどの時点をもって幸福であるというのかということが非常にあやふやでありそれを決定づけることができないというのである。量子物理学でいう、不確定性原理のようなものであろうか。僕自身にも心当たりがある。けっこうというか、かなり細かい性格であり、何かを選択したとき、本当にこれでよかったかといつも心を悩ませる。ものすごく小さいことだが、アマゾンで買い物をするとき、ある値段で買ったものとそっくりであるものがもっと安い値段で出ていたりするとものすごく落ち込む。たった5円の違いでもである。磯釣りに行って、違う島のほうがよく釣れたと知ると、ああ、朝一の判断は完全に間違っていたと1週間は悔やむのである。自分の腕前は棚に上げておいて・・。

結局、この本は、幸福論という部分では、そういうことは気にするなと言っているのだろうと思う。少なくとも、ナッジとして提示されている選択肢を選んでいる間は結果としてはそんなに大差のない結果に落ち着くのだからそんなわずかな違いにくよくよしているほうがよほど不幸であるということなのだろう。それに、今、不幸だと思っていても時間が経てばそれも不幸に感じなくなるというのが人間の癖であるのだから、それも念頭に入れて今を不幸と思っておく程度でよいというのである。科学というよりもなんだか哲学のようでもある。

著者は最後に、『最終的には、最も重要なのは人がどのような生を送ることができるかであり、選択の自由はよい生の重要な部分をなすという主張をもって、選択の自由を支持するような推定を採用するのがよいだろう。行動経済学はせいぜいのところ、私たちの選択の自由を真正にする、そして単に長生きするというだけでなく、真によりよい生活を送るのに役立つのである。』と締めくくっている。

結局のところ、自分で選んだことだし、結果はそんなに大して変わりはないからそんなにくよくよするなと言っているのだろうな・・・。

行動科学というものに興味を持ったのは、駐輪禁止の看板に目のイラストを描き込んだら不法駐輪が激減するだとか、

バスケットゴールを取り付けたゴミ箱を置くとポイ捨てが減るというような現象があり、

これはある種、人間が持っている”癖”がそうさせるのだといい、そういう人間の”癖”を利用した施策が様々なところでおこなわれており、ナッジと言われているということを知ったからだ。

以前にもそれらしい本を読んだが、ちょっと意味合いが違ったので他にもそんな本がないかと思って探してみるとこんな本があった。

ちなみに、「ナッジ」という英語は、「(合図のために)肘で小突く」、「そっと突く」というような意味で、行動科学では、「相手に選択の自由を残しつつ、より良い選択を気分良く選べるように促すこと」と定義されている。

行動科学の一分野である行動経済学について、ダニエル・カーネマンという学者はノーベル賞を受賞したというのだから、人類の発展についても重要な分野であるのは間違いがないのだろう。

人間は経済的な問題に対しては合理的な行動をするものだと考えられているが、様々な”癖”によりその合理性が妨げられる。この本は公共サービスが行動科学を利用してどうすればサービスを効率よく提供していけるかということが主に語られている。僕は公共サービスについては特に興味はないけれども、公共サービスを含めて様々なサービスを選択する際、そういったものにどれだけ誘導されてしまっているのか、もしくは勝手に誘導されないためにはどうすればいいかというようなことを知ることができるかもしれないとこの本を読み始めた。

どんな”癖”によって合理的な判断がゆがめられるかというと、注意力不足、惰性、現在バイアス、楽観主義、といったものがその原因として挙げられる。「現在バイアス」だけが特殊な言葉に思えるが、これは、人間が現実に気にかけるのはせいぜい今日と明日だけでそれより未来のことに対しては無頓着であるということらしい。

こういった癖を利用して公共事業では選択肢の提示やどういったデータを見せるかで住民を有効と思われる方向に動かそうとしているというのである。ここで重要なのは、選ぶ方はそれを選ばないことも含めて選択の自由が与えられているということである。これが保障されていることで民主的といえるのである。まあ、無意識のうちに相手の思うところに誘導されてしまっているのかもしれないという気持ちの悪さは残るのであるが・・。

病院や公共施設にある誘導マークや、コロナウイルス蔓延時によく見たソーシャルディスタンスの表示などもナッジだという。

こういった取り組みは、「FEAST」という頭文字の組み合わせで表現される。Fan(面白い)、Easy(簡単)、Attractive(魅力的)、Social(ソーシャル)、Timely(タイムリー)という五つの理念である。

ハロウィンの渋谷で有名になったDJポリスなどもFanとAttractiveを組み合わせたナッジであったのかもしれない。

公共サービスではないが、スマホの1年間だけ割安というのはこういった癖を利用していると言っていいのだと思う。現在バイアスで目先のお得感に釣られて、1年後は惰性で契約を継続してしまうというのはまさにナッジのなせる業のように見える。

サブタイトルには、「自由論と幸福論」となっているが、ナッジを提示することで、選択の自由と幸福を両立させることができるのだと著者は言うのである。

そして、「幸福」というものが一体何なのかということについても行動科学の面から言及している。この本では、「幸福」は「厚生」という言葉と同等であると考えている。人がよりよい生を送るならば、より多くの厚生を得る。経済学で理解されているような資源配分効率と厚生は同等ではなく、「生のあり方」とはまた別であるという。

それはどうしてかというと、ひとつはピーク・エンドの法則と言われるもの、もうひとつは、ひとは人生の変化に対しては驚くほどよく適応するということ、そして三つ目は、自分自身に対する幸福度の基準と他人に対する幸福度の基準がまったく異なるということからである。

ピーク・エンドの法則とは、ある事柄に対して記憶や印象に残っているのは感情が最も高ぶったピークの出来事と、その終わりごろの出来事だけで、それらが全体的な影響を決定づけるという法則のこと。加えて、ピークが変化せず、エンドがそれよりも悪くない場合、この法則によるとたとえそれが苦痛を伴うものであってもピークよりも痛くない苦痛が長時間エンドに向かって続くほうが記憶に残る痛みは小さくなるというものだ。

幸福の基準について、人はこんな考え方をするそうだ。自分自身の幸福度を報告するように求められたときは、人は通常、健康や人間関係など、人生の中心的な側面に焦点を当てるが、異なる場所に住む人の幸せを想像するときには気候など、場所によって異なる点が大きくクローズアップされる。他人との比較をするとき、自分はこんなに人間関係に悩んでいるのに、彼はあんなに気候のいい場所に住んでいてうらやましいなどという比較になってしまうという。

人生の変化に対する適応度ではこんな例が書かれている。テニュア(終身在職権)を得た大学教員と得られなかった大学教員の幸福度を比較した場合、得られなかった場合は当然かなり悲惨な気分になるが、5年後の実際の反応はよい方もそうでない方も予想されたよりもずっと穏やかであったという。

こういった研究から得られる結論は、人は自分の幸福を増減させる人生の状況についての期待を、ほとんど決まったやり方で系統的に間違えるということであり、これが意味するのは、人々は幸福を追い求めて行う人生選択であっても同様に間違えがちであるということだ。

著者は、幸福が重要なことのすべてではないというのだが、その根拠は、幸福は人々にとって重要な要素であるにもかかわらず、何によって幸福になったりならなかったりするのかという判断を間違えるほどなのだからということになる。

人が幸福であるというとき、それはどの時点をもって幸福であるというのかということが非常にあやふやでありそれを決定づけることができないというのである。量子物理学でいう、不確定性原理のようなものであろうか。僕自身にも心当たりがある。けっこうというか、かなり細かい性格であり、何かを選択したとき、本当にこれでよかったかといつも心を悩ませる。ものすごく小さいことだが、アマゾンで買い物をするとき、ある値段で買ったものとそっくりであるものがもっと安い値段で出ていたりするとものすごく落ち込む。たった5円の違いでもである。磯釣りに行って、違う島のほうがよく釣れたと知ると、ああ、朝一の判断は完全に間違っていたと1週間は悔やむのである。自分の腕前は棚に上げておいて・・。

結局、この本は、幸福論という部分では、そういうことは気にするなと言っているのだろうと思う。少なくとも、ナッジとして提示されている選択肢を選んでいる間は結果としてはそんなに大差のない結果に落ち着くのだからそんなわずかな違いにくよくよしているほうがよほど不幸であるということなのだろう。それに、今、不幸だと思っていても時間が経てばそれも不幸に感じなくなるというのが人間の癖であるのだから、それも念頭に入れて今を不幸と思っておく程度でよいというのである。科学というよりもなんだか哲学のようでもある。

著者は最後に、『最終的には、最も重要なのは人がどのような生を送ることができるかであり、選択の自由はよい生の重要な部分をなすという主張をもって、選択の自由を支持するような推定を採用するのがよいだろう。行動経済学はせいぜいのところ、私たちの選択の自由を真正にする、そして単に長生きするというだけでなく、真によりよい生活を送るのに役立つのである。』と締めくくっている。

結局のところ、自分で選んだことだし、結果はそんなに大して変わりはないからそんなにくよくよするなと言っているのだろうな・・・。