ここから、車で20分くらいでいける美術館ですが、もう、10年くらい行きませんでした。(笑)

中に入ってみると、人が少なく、くらくらく鑑賞できました。

若い人がほどんどいないのが、すこし気になりました。

民芸人気をつなぐ、若い人が減っているのでしょうかね?

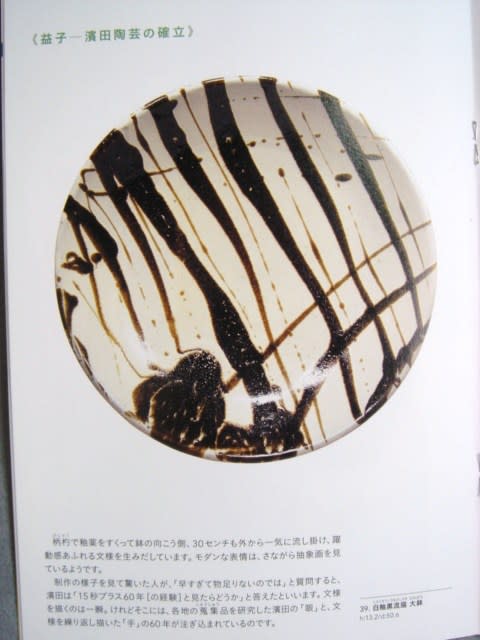

茶色く現れたのは、生地の土色でしょう。

このダイナミックな作風は、さすがに民芸を標榜した作家さんでしょう。

ひしゃくから、直接、釉薬をたらします。

濱田得意の流し掛けです。

パンプレットには、二碗しか載っていませんが、抹茶碗も20点以上展示してありました。

ため息がでそうになるほどの、嫌味のない調和美では天下一品の作品をつくる天才的な陶芸家ですが、

一二点の作品をのぞいて、茶碗はあまり得意ではなかったのではないかとの印象を強く持ちました。

このあたりでは、濱田の実力を遺憾なく発揮して、非凡な作品となっていました。