外では雪が降り始めました。

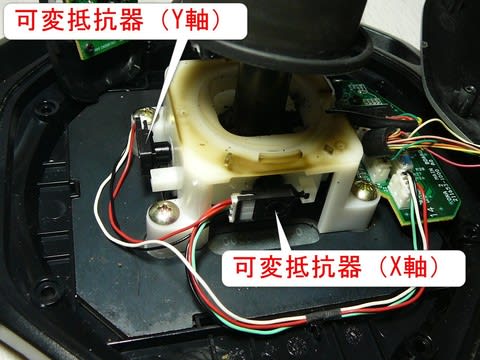

前回、可変抵抗器の外側から接点復活剤を吹きつける方法では回復しなかったので、今日は再度ジョイスティックを分解。可変抵抗器を開けて摺動部に直接吹き付ける方法を試みようと思います。

前回同様の手順で分解していきます。

前回同様の手順で分解していきます。

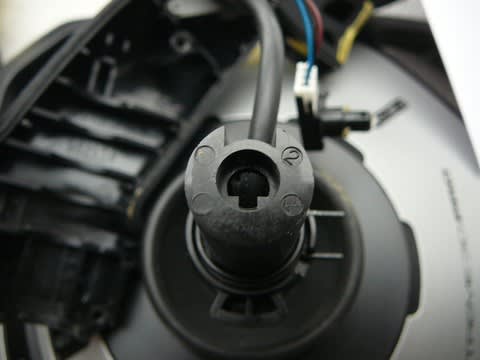

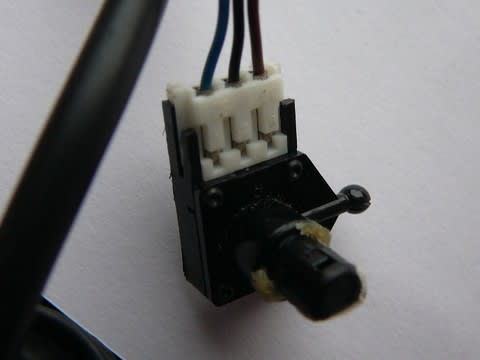

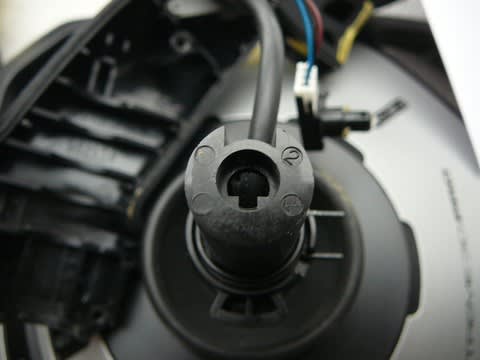

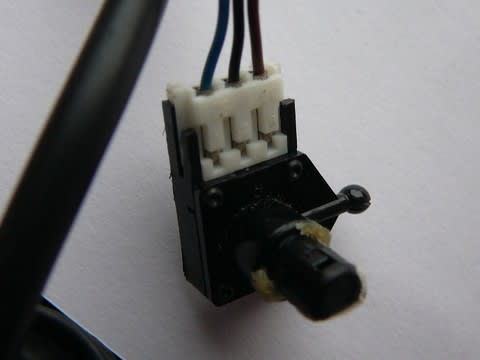

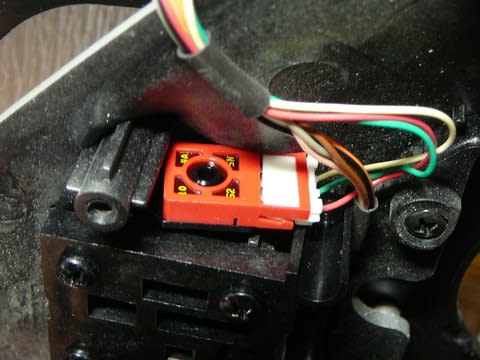

これはZ軸(ラダー)の可変抵抗器

これはZ軸(ラダー)の可変抵抗器

スティックの中心軸から引き抜くとマスキングテープが挟まっていました。

こちらがZ軸の可変抵抗器が差し込まれていたスティックの中心軸で、可変抵抗器が回転する時の遊びを少なくするためマスキングテープを巻いたようです。

こちらがZ軸の可変抵抗器が差し込まれていたスティックの中心軸で、可変抵抗器が回転する時の遊びを少なくするためマスキングテープを巻いたようです。

メーカーの仕様とは思えず、前のオーナーがDIYで修理した措置か?

可変抵抗器を分解する事は容易に出来ないみたいで、分解して摺動部に接点復活剤を塗布する案はチョット無理なようです。

可変抵抗器を分解する事は容易に出来ないみたいで、分解して摺動部に接点復活剤を塗布する案はチョット無理なようです。

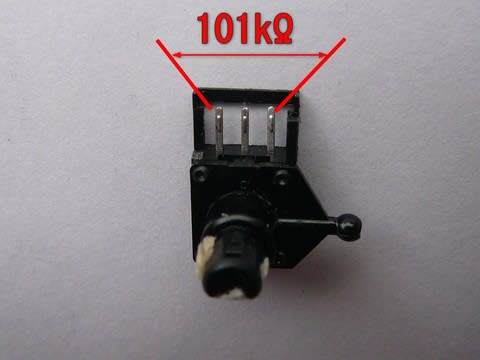

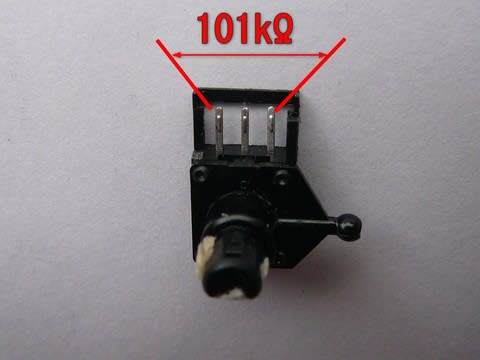

Z軸の可変抵抗器の両端子間の抵抗値は101kΩ。

Z軸の可変抵抗器の両端子間の抵抗値は101kΩ。

抵抗値の変化も滑らかでなく直線的なBカーブではなく極端なAまたはCカーブまたは対数カーブのようで、回している途中で突然無限大になったりするいわゆる「ガリオーム」でひどい状態です。

可変抵抗器自体を交換するのがベストだと思います。

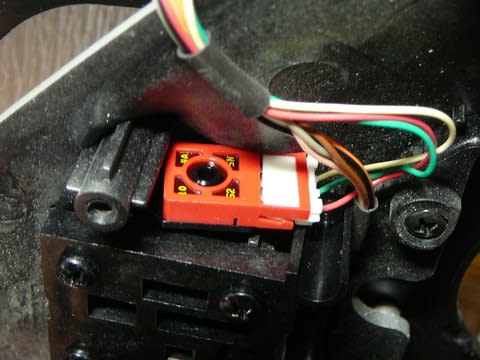

一方こちらはスロットル用の可変抵抗器。XYZ軸用は全部黒色ですがこれだけはなぜかオレンジ色。

一方こちらはスロットル用の可変抵抗器。XYZ軸用は全部黒色ですがこれだけはなぜかオレンジ色。

両端子間の抵抗値は37.5kΩでした。

もっとも回路がつながったままの測定値なのでこれも100kΩの可変抵抗器のようです。

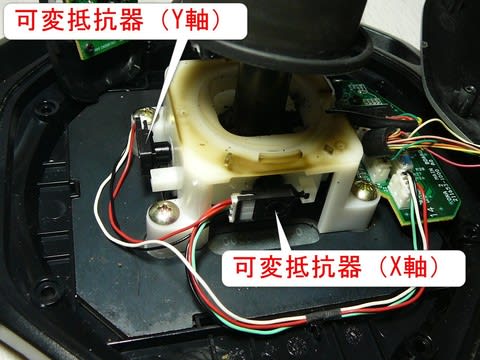

ゴムブーツをめくりあげるとX・Y軸の可変抵抗器が現れます。

ゴムブーツをめくりあげるとX・Y軸の可変抵抗器が現れます。

白色のスティックアセンブリを止めている4本の大きな木ネジを対角線に緩めます。下から強力なバネで押し上げられています。

その木ネジ1個だけ緩んでいます。

その木ネジ1個だけ緩んでいます。

スティックアセンブリを外すと木ネジの受け穴(底板と一体成型で内側にネジ切り)が1つ壊れていました。

他の受け穴2つにも縦にヒビが入っており、この製品の弱点かも知れません。

バネが強過ぎる事も一因か?

辛うじて3本の木ネジで止まっていますが少しグラグラしていて、中心点が正確に再現されない原因になりそうなので最初にこれを修理します。

辛うじて3本の木ネジで止まっていますが少しグラグラしていて、中心点が正確に再現されない原因になりそうなので最初にこれを修理します。

低粘性の瞬間接着剤を流して一日置いてスティックアセンブリを元の形にネジ締めしましたが、すぐに壊れてしまいます。

プラスチックの種別も不明なので適切な接着剤の選定もままならず。

被さるスティックアセンブリとの離隔もほとんど無いので、何かを巻き付けて補強する手段も採れません。

スティックアセンブリのネジ締めでは固定できないので、別な方法を検討します。

幸いにも底板には厚さ3mmもある鉄板が敷いてあるので、強力なネオジム磁石で留めるか? 鉄板にタップでネジを切ってビスで留めるか?

スティックの操作感を左右するバネ強度も私には強過ぎるので、もう少し弱いバネに変えたいところです。

スティックの操作感を左右するバネ強度も私には強過ぎるので、もう少し弱いバネに変えたいところです。

検討すべき課題がいろいろ出たので一旦作業を中止して元に戻しますが、部品交換もあり得るのでX軸とY軸の可変抵抗器の詳細を確認しておきます。

検討すべき課題がいろいろ出たので一旦作業を中止して元に戻しますが、部品交換もあり得るのでX軸とY軸の可変抵抗器の詳細を確認しておきます。

これはX軸の可変抵抗器。

細いマイナスドライバーを端子のすき間に入れてこじると配線コネクタが外れます。

これはY軸の可変抵抗器

これはY軸の可変抵抗器

可変抵抗器のコネクタを外したのち本体をペンチで挟んで抜こうとしますが固くて外せません。

可変抵抗器のコネクタを外したのち本体をペンチで挟んで抜こうとしますが固くて外せません。

壊さない限り部品交換は無理なようです。

部品交換は無理なので、ダメ元でコネクタを抜いた側から接点復活剤を吹き付けました。

部品交換は無理なので、ダメ元でコネクタを抜いた側から接点復活剤を吹き付けました。

可変抵抗器本体の回転を止める固定棒がわずかに動くので、爪楊枝を差し込んで動かないよう固定。

可変抵抗器本体の回転を止める固定棒がわずかに動くので、爪楊枝を差し込んで動かないよう固定。

この可変抵抗器の販売についてネット上に情報は見当たらず。

この可変抵抗器の販売についてネット上に情報は見当たらず。

部品販売のDigi-Keyページによると、台湾のCTS Electrocomponents社の製品が類似していて今は生産中止品となって入手はできないようです。

前回、可変抵抗器の外側から接点復活剤を吹きつける方法では回復しなかったので、今日は再度ジョイスティックを分解。可変抵抗器を開けて摺動部に直接吹き付ける方法を試みようと思います。

スティックの中心軸から引き抜くとマスキングテープが挟まっていました。

メーカーの仕様とは思えず、前のオーナーがDIYで修理した措置か?

抵抗値の変化も滑らかでなく直線的なBカーブではなく極端なAまたはCカーブまたは対数カーブのようで、回している途中で突然無限大になったりするいわゆる「ガリオーム」でひどい状態です。

可変抵抗器自体を交換するのがベストだと思います。

両端子間の抵抗値は37.5kΩでした。

もっとも回路がつながったままの測定値なのでこれも100kΩの可変抵抗器のようです。

白色のスティックアセンブリを止めている4本の大きな木ネジを対角線に緩めます。下から強力なバネで押し上げられています。

スティックアセンブリを外すと木ネジの受け穴(底板と一体成型で内側にネジ切り)が1つ壊れていました。

他の受け穴2つにも縦にヒビが入っており、この製品の弱点かも知れません。

バネが強過ぎる事も一因か?

低粘性の瞬間接着剤を流して一日置いてスティックアセンブリを元の形にネジ締めしましたが、すぐに壊れてしまいます。

プラスチックの種別も不明なので適切な接着剤の選定もままならず。

被さるスティックアセンブリとの離隔もほとんど無いので、何かを巻き付けて補強する手段も採れません。

スティックアセンブリのネジ締めでは固定できないので、別な方法を検討します。

幸いにも底板には厚さ3mmもある鉄板が敷いてあるので、強力なネオジム磁石で留めるか? 鉄板にタップでネジを切ってビスで留めるか?

これはX軸の可変抵抗器。

細いマイナスドライバーを端子のすき間に入れてこじると配線コネクタが外れます。

壊さない限り部品交換は無理なようです。

部品販売のDigi-Keyページによると、台湾のCTS Electrocomponents社の製品が類似していて今は生産中止品となって入手はできないようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます