本日、月末で猛烈に忙しいのでお休みします。

少し驚いた。

表題の映画は、コンピューター・ゲーム「バイオ・ハザード」シリーズのアニメにより映画化である。私はゲームを一作目しかやってないが、世界的な大ヒット人気ゲームであり、実写化されて人気映画となっている。

表題の映画は、この実写化とは異なり、非常にリアルなCGによるアニメ版である。映画とは直接リンクせず、むしろオリジナルのゲームに忠実な映画化であるらしい。

もっとも、この映画を観たのは、もっぱら時間潰しで、よく考えずに、予備知識もなく入場した。すぐに実写化ではなく、アニメ化だと気が付いたが、非常に良く出来たアニメ化であった。

私が驚いたと冒頭に書いたのは、その細緻でリアルなアニメ化のことではない。その戦闘シーンの描写である。

あのウジャウジャと湧いて出てくるグロテスクなゾンビたちとの大混戦の場面は、あり得ないほどリアルで滑らかで、出来過ぎの戦闘シーンであり、アニメと分かっていても、思わず手に汗握る大熱戦であった。

実写化映画のアクションシーンでも滅多にお目にかかれない迫力満点のものであり、本当に可能なのかと疑うほどの出来栄えには感心した。多分だけど、実際のこのゲームの愛好者たちが理想とするような戦闘なのだろうと想像しています。

なにせ、圧涛Iな多数のゾンビたちに拳銃一丁で立ち向かう。ゾンビの股を潜り、腕をとって振り回しながらのガン・アクション。噛みつかれたらお終いなのに、ギリギリでかわし、いなし、かいくぐり、ゾンビを唐キ。

きっと、ゲーム上でならば可能なアクションなのだろうと思う。あまり宣伝していない映画だと思うけど、最終上映時間であったにも関わらず、6割ほど席が埋まっていたから、多分ゲーム愛好者が集ってきたのだろう。

この映画、一般向けではないでしょう。でも、このゲームの愛好者なら見逃せない内容らしいです。しかし、まァ、マニアックな映画、観ちまったなァ~

加計学園を巡る一連の騒ぎで、安倍政権退陣に追い込もうとする野党政治家と、それを応援するマスコミの狂騒ぶりが滑稽だ。

加計学園の獣医学部新設の要望を、安倍総理が後押ししたようだが、それのどこが問題なのか。許認可は行政官庁の管轄ではあるが、政治家が口添えすることは珍しくないし、むしろ役所の一方的な判断に委ねるほうが弊害が大きいのが実情であろう。

今回の情報をリークした前・前川事務次官なんざ、官僚の天下り先確保にむけて暗躍していた当事者である。文部科学省が所管する学校法人等に圧力を加えて、退職官僚を押し込もうとして許認可を盾にして横暴を奮う官庁のほうが、よほど問題だと思う。

さらに付け加えるなら、マスコミの安倍憎しの意向が強く反映した今回の報道だが、これを民主党政権時と比較すれば、いかに不公平というか、偏った報道であることも分かる。

一例を挙げれば、管直人首相(当時)が文部科学省に対して、朝鮮学校への補助金支給をごり押ししようとしたことと比較してみれば、一目瞭然であろう。

四国に存在しない獣医学部新設を安倍総理を通じて、文部科学省に意見した加計学園と、在日朝鮮人の要望に応じて朝鮮学校に補助金を与えようとした管総理の行動に如何なる違いがあるのか。

前者には相応の理由があると思うが、後者には政治的な偏向が感じられるのは私の偏見であろうか。そして、なによりマスコミの報道の仕方に著しい偏向を感じるのも、私の偏見であろうか。

安倍政権が続くことを嫌がるマスコミの意向は分かるが、いくら森友学園問題が無駄に終わったからといって、このような偏見と悪意に満ちた報道に終始していると、マスコミに対する信頼はますます低下すると思いますね。

第二次世界大戦中、強力な日本陸軍の攻撃を受けた毛沢東は、人民の海に溶け込み、逃げ回る戦術を駆使してその追撃をかわした。

要は軍服を脱ぎ、平民として姿を隠し、日本軍の追撃から逃げ回っていた。それも数千キロにわたり続けたというから驚きだ。負けないために、戦わない選択をした毛沢東の戦略には敬服せざるを得ない。

これは戦争を軍人同士のものと規定してしまった近代の欠点であり、太平洋戦争後は、ゲリラ戦術を小国が採用して、米ソなどの超大国と戦うことにつながる。

そして、現代では戦場を平和な都市部に移してのテロリズムが、戦争の主流となっている。この都市部でのテロ攻撃には、強大な戦車や戦闘爆撃機は通用しない。何も知らず、平和な生活を享受している市民たちに紛れ、爆弾などにより被害を拡大させることこそ、現代テロの最大の武器である。

この現代テロに対抗するには、従来の軍隊では対応が難しい。さりとて警察では武力が足りない。なによりも、一番大切なのは、テロを起こさせないようにする事前対策が重要となる。

一見、普通の市民の姿に擬態しているテロリストを発見するには、テロという犯罪が起きる前に対策を高じることが、なにより大切となる。つまり情報である。テロリストの情報を入手し、それを活用することこそ、最大の対抗策となる。

これを見方を変えて表現すると、「普通の市民を疑え」となる。

その意味では、今、野党が散々指摘しているように、共謀罪は普通の国民を犯罪者扱いするものであり、私生活まで監視する、とんでもない悪法であるとも云える。理屈としては、そう間違っていないと思う。

だが、私としては、やはり今回の共謀罪は容認せざるを得ない。

日本の警察の捜査力はたいしたものだが、反面、被害が発生しないと動けない弱点がある。テロリストがテロを実行して被害が出てからでは遅い。テロを未然に防ぐことを考えれば、共謀罪を認めるしかない。言い方を変えれば、代替案がないがゆえに認めざるを得ないからだ。

怖い法律であることは分かる。なにせ、犯罪が起こる前に捕まえようとすることが目的だからだ。無実の市民を疑い、拘束する法律でもある。それだけに、調査過程における透明化が求められるはずだ。

やたらと左派市民や、反日自虐政治家、評論家どもが騒いでいるが、私はあまり心配していない。何故かといえば、日本の警察、検察は共に官僚組織であり、減点考課主義である。

無実の国民を捕まえて、後でその失態を人事考課でマイナス評価されるのを嫌がること請け合いである。よほど明白なテロリストでもない限り、共謀罪の適用には慎重にならざるを得ないだろう。

また、もう一つの問題もある。いくらテロ対策で共謀罪を設けても、それだけではテロは防げない。相手は破壊工作のプロとしての訓練を受けているし、拳銃どころか小銃、突撃銃はおろか携帯ミサイル程度は使いこなせる。

いざ、テロ直前になっても、日本の警察程度の武力では抑えられない。

だからこそ、事前の対応が重要になる。その肝は情報であろう。怪しい人物を通報する社会、怪しまれる人物が堂々動きづらい社会であることが重要となる。

実のところ、日本の警察、公安は外国人スパイに対しては、あまり有効な取り締まり能力を持っていない。これは諜報機関を積極的に育成してこなかった政府の失敗であり、スパイ天国と揶揄されいる始末である。

だからといって、外国のスパイが自由気ままにスパイ活動をしていたのかというと、実はそうでもない。日本社会は明文化されていない風習、習慣などがあり、また地域差も激しい。外国人は否が応でも目立ってします。欧米、西アジアなどの異人種は目立ちすぎる。

では、アジア系、とりわけシナ、コリアはどうかというと、これが意外なほど目立つ。よほど長く日本に住み、馴染んでいなければ、いくら服装などを似せても、会話や日常的な動作で分かってしまう。

均一的というか、横並び社会といった日本独特の気質が、かえってスパイ活動をやりづらくさせてしまっている。もっとも、そのせいか日本人は概ね、敵対的なスパイ活動に関して無防備、無警戒であり、一度定着した外国人スパイには天国である。

私は以前から、日本の平和を守るためには、諜報活動、対諜報活動が必要だと思っている。今回のテロ防止法の一環としての共謀罪の創設は、その一歩になるのではないかと期待もしている。

もちろん悪用されると、とんでもない悪法にもなるのが共謀罪の恐ろしさだ。マスコミは馬鹿みたいな反対をしてないで、共謀罪が適切に運用されるかを監視するような方向に持ち込むほうが、よっぽどマシだと思いますね。

初めて飲んだ本格的な珈琲はガテマラであった。

自宅の珈琲は、いつもインスタントコーヒーであった。多分、母はあまり珈琲を家で飲む習慣がなかったと思う。実際、私自身、そのインスタントコーヒーでさえ、砂糖と牛乳を入れて飲むのも稀で、むしろジュースを好んでいた。

うろ覚えだが、レストランに家族で行っても、飲み物はたいがいジュースか水であったように思う。ちなみに家にあったインスタントコーヒーは、来客用か、もしくは私がデザートを作る時ぐらいしか使ってなかった。

ちなみにデザートは、コーヒープリンか、コーヒー寒天である。コーヒーゼリーという発想はなかった。稀に珈琲を飲むことはあっても、特段美味しいとは思っていなかった。もちろんインスタントではあったが。

高校一年のGW前であった。ワンダーフォーゲル部に入部して、合宿に向けてトレーニングをした後、先輩に連れて行ってもらったのが、駅から少し離れた場所にある「トプカプ」という喫茶店であった。

先輩の奢りであったので、よくよくメニューを見ると、一番安かったのが日替わり珈琲であった。なので、当然にこれを頼む。それがガテマラという品種の珈琲であったが、正直何も分かっていなかった。

しばらくして運ばれてきた珈琲は、香りが濃厚で、私には未知の匂いであった。作法もへったくれもないが、先輩の真似をして、ザラメ状の茶色っぽい砂糖をスプーンに一杯入れて、飲んでみた。

美味い!

苦みと甘みがミックスして、香りが鼻腔まで抜ける快感に驚いた。脳が活性化するかのような錯覚を覚えたほどだ。これが豆を轢いてドリップした珈琲との初体験であった。

以来、大の珈琲好きになり、この店の常連となる。もっとも途中からタバコの味を覚えて、喫煙のために通っていたのも事実ではある。

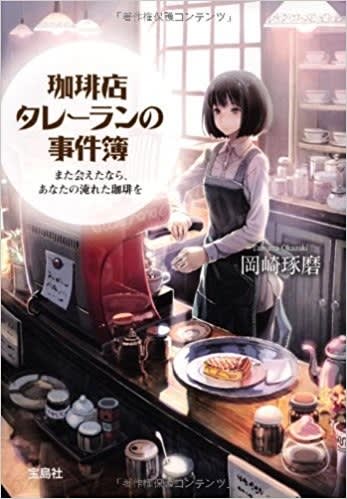

ところで表題の書は、いわゆるライトノベルである。けっこう人気があると聞いていたので、読んでみたのだが・・・

私がミステリー馴れしているせいもあるが、率直に言ってミステリーとしては物足りない。珈琲でいえば、イイ豆を使い、焙煎も十分あることは分かるが、いざカップに注がれて飲んでみると、どこか物足りない。ミステリーの豊潤な香りに欠けるのだ。

多分、ミステリーとして書かれたのではなく、ミステリー仕立てにしてしまったのだろう。後書きを読むと、「このミス」の書評者にも、似たような感想を抱かれたようで、素材がイイだけに、ちょっと残念な仕上がりだ。

このあたりが、ライトノベルの苦しいところだろう。ミステリー専門の出版社ならば、きっと編集者のダメ出しがあったと思う。でも、これがデビュー作らしいので、今後に期待しましょうかね。