日本人は英語が下手だという。

私は少し違うと思っている。実のところ日本人の英語の読解力は非常に高い。ダメなのは英会話なのだ。

そのことに気が付いたのは、20年以上前に外人パブで遊ぶようになった時だ。当時、フィリピンやタイ、コリア、台湾とった国から若い女性をホステスとして呼び寄せて客を接待させる外人パブが流行っていた。

なかでも明るく社交的なフィリピーナの人気は高かった。彼女らの片言の日本語は、面白くて楽しい。でも単語を強引につなぎ合わせるような会話だと正確性に欠ける。飲み屋での会話ならそれでも良いが、真面目な話だと困る。

そんな時は英語に切り替えての会話となる。ところが彼女らの英語力は高い。英語の映画を字幕なしで聞き取れるレベルであり、むしろ日本人の英語力の低さを認識せざるを得ないほどだ。

別に遊びなら構わないのだが、当時彼女らの確定申告(TAX PAPER)を数件やっていたので、正確な情報が必要となる。そんな際に役に立つのが筆談であった。私も、そして彼女らも驚いたのだが、英語の読み書きならばむしろ日本人のほうが能力は高かった。

大学を出てから英語にはトンと縁がなかった私でも、確定申告に必要な情報程度の英語ならば、辞書さえあればなんとかなった。実際の申告書の作成はすべて日本語なので、この申告により税金が還付されたので、私の株価は跳ね上がったのは言うまでもない。

もう外人パブの申告はしていないのだが、当時の外人ホステスさんたちで日本人と結婚している人たちからは今も「センセー」と呼ばれていて、時たま連絡をもらうことがある。仕事の紹介も頂いているので、ありがたい人脈でもある。

今では数人の子供をもつママさんたちは、日本語の会話こそ上達したが、相変わらず読み書きは苦手である。それでもヘルパーの試験に合格したりもしているので、たいしたものだと思う。

彼女らの話だと、日本語の習得で一番困るのは文法でもなければ漢字でもない。漢字を覚えるのは大変だけど、振り仮名があれば大丈夫と楽天的だ。むしろ、平がなとカタカナがあることが一番困るという。「もう~、どっちかにしてよ、センセー」とか言われても、私としては困るしかない。

このあたりの悩みは、漢字に苦手意識のない中国人でも同じであることが表題の本で語られている。ちなみにタイトルの月とは天体の月ではなく、著者の配偶者である月(ユエ)さんのこと。

日頃何気なく話している日本語でも、外国人からあらためて何故と訊かれると日本人でも答えに窮することは多い。この本では、筑波大の言語学の先生で、ATOKの開発にも携わった矢澤教授の解説を加えて楽しく、可笑しく紹介してくれる。

ここ数年、書店に外国人から指摘された日本語の不可解さなどをネタにした本が数点発行されている。日本語学校教師の書いたものもあれば、通訳の仕事をしている人からのものもある。面白いのだが、時折考え込まされる。日本語ってやっぱりヘンなのかな?

改めて思うが、日本語って曖昧だ。でも、この曖昧さこそが日本人の特質であり、強みであると同時に弱みでもあるように思う。

それでも国名さえニホンなのか、ニッポンなのか決まっていないというのも、よくよく考えると凄いと思う。まァ、無理矢理決めても無駄だと思うしね。このあたりのいい加減さこそ、私が日本人である証拠なのだろう。

あまり原理原則に縛られるのも不自由だし、ある程度いい加減なほうが幸せな気もする。気楽に生きましょうや、人生を。

プロレスは胡散臭い。

そう思われても仕方がないのは、プロレスが格闘演劇であるからだ。プロレスの試合では勝敗よりも、観客を満足させることを優先させる。それゆえに観客には分りづらい高度な技の応酬よりも、誰でもすぐに分かる演技のほうが重視される。

演技であるにもかかわらず、真剣勝負であるかのような演出をするからこそ胡散臭い。でも、その強靭な身体を駆使しての演技は真剣そのものだ。嘘だと思うのなら、実際にブレーンバスターやバックドロップを畳の上でいいからやってみることだ。

実際、体育の授業の前にやってみたらもの凄く痛く、衝撃で全身が痺れた。受け身を間違えれば重傷を負うのは間違いない。柔道をやっている奴らに云わせると、単なるつなぎ技であるボディスラム(柔道でいうところのすくい投げ)だって、投げ方一つで殺し技になる。

私はそれを高跳び用のマットの上で実際に掛けてもらい、彼らの言が嘘でないことを首を抑えながら痛感したもんだ。プロレス技は真剣にやらないと、本当に危険なのだと理解できた。

その意味で、プロレスは真剣な勝負の場である。ただし、観客を沸かすためのに互いが大怪我をしないよう真剣に手加減する、危険な演技を演じる場である。だから、勝ち負けは二の次であり、迫力ある技の応酬こそがプロレスの醍醐味だと信じていた。

ただ、格闘演劇である以上、ストーリーが欲しい。それは遺恨であり、ライバル意識のぶつかり合いであり、感情的な対立である。そのストーリーを展開するのに大きく貢献してきたのがスメ[ツ新聞のプロレス面であり、毎週発売されるプロレス専門誌である。

代表的なのが、週刊ゴングであり、週刊プロレスである。プロレス・ファンならば必ず目を通す必需品でもある。試合を盛り上げるストーリーを展開する上で、このプロレス雑誌の存在は極めて大切なものであった。

いくつもの遺恨劇が雑誌で語られ、ライバル同士の熱い対抗心が紙面を飾り、会場に足を運ぶファンたちの気持ちを盛り上げた。その意味で、プロレス雑誌はプロレスの構成要素の一つだと考えていい。

演劇だからこそ、誇張もあれば嘘もある。要は観客が楽しめればいいのだから、それは仕方ないし、むしろ積極的に楽しむべきだとも思う。

でも、やって良い事と悪い事がある。なにより、やってはいけない事もある。それをやってしまったのが、週刊プロレスの名物編集長であるターザン山本だ。

事の発端は、メガネスーパーがスポンサーとしてついたSWSという新しいプロレス団体の発足であった。そこのエースとして全日本プロレスから引き抜かれたのが、No3であった天龍源一郎であった。

長年ジャイアント馬場が仕切ってきた全日本プロレスは、エースの座はジャンボ鶴田であることが定まっていた。実力は申し分のない鶴田だが、一点だけどうしても馬場の後継者として不足する部分があった。

創業者である馬場は、実力をもってして荒くれ者が多いプロレスラーたちを仕切ってきた。誤解している人も多いが、プロレスラー馬場はリアルな試合をやらせても相当な実力者である。アメリカでの修行中のリングネーム「キラーババ」や「デビルババ」は伊達ではなかった。

プロレス団体のトップは、強いレスラーでないと務まらないのは歴史が証明してきた。新日本プロレスだって選手の脱退、分裂騒ぎが起きたのはアントニオ猪木の実力が落ちてからだ。腕っぷしが強くなければ、プロレスラーたちは抑えられない。

馬場の後継者たる鶴田は、本気を出せば強いことは誰もが知っていた。しかし、温和な鶴田はプロレスラーたちのボスとして現場を仕切ることを厭うた。それはプロモーターであり、オーナー経営者である馬場の役割だと割り切っていた。まさにプロレス会社に就職したサラリーマン・レスラーと云われた鶴田らしい選択であった。

でも、これでは現場を抑えることは出来ない。馬場は力で現場を抑えることは出来なくなっていたし、鶴田にその気はない。そこで仕方なく馬場は、金で現場を抑えようとしたが、メガネスーパーという新たなスポンサーを抱えた天龍たちを抑えることは出来なかった。

第三のプロレス団体として名を挙げたSWSには、全日本、新日本からも多くのレスラーが参加した。その資金力はアメリカからも有力選手を招へいするに十二分なものであり、後は興業に成功してTV局をバックに付けるだけだった。

この状況に危機感を覚えた馬場は、裏工作を目論んだ。それが週刊プロレスというメディアを利用することであった。毎月数十万の現ナマを名物編集長であるターザン山本に手渡し、SWSに否定的な紙面を作ることを依頼した。

如何に山本が抗弁しようと、この時期の週刊プロレス誌がアンチ・SWSであったことは読者の誰もが知っていた。金でプロレスを堕落させるのかとSWSを弾劾するターザン山本の署名記事が毎週のように紙面を飾ったのだから、馬場の買収は間違いなく事実であろう。

だが、この週刊プロレスの意図的なSWS潰しの記事は、SWSの評判を落とすのに貢献しただけでなく、プロレス全体への信頼低下を招いた。だいたいプロレスファンという奴らは私も含めて複数のメディアを併読する。

この頃の週刊プロレスの記事は、週刊ゴング誌や東スモフ記事と比較すると違いがありすぎた。同じレスラーのコメントが180度違うのである。後になって分かったのは、ターザン山本はコメントを平気でねつ造していて、事実を報じるのではなく読者の関心を引くことこそ雑誌の使命だと嘯いていたそうだ。

あまりの記事のひどさに週刊プロレス誌は売上を激減させて、ターザン山本編集長は更迭。だがSWSの落ちた評判は戻らず、遂には解散に至った。これはターザン山本の批判記事のせいばかりではないのだが、悪影響がなかったとは思えない。

実際、私自身がこの頃からプロレス離れを起こしている。なんとなく嫌気がさしてしまったのは否定しがたい事実であり、この週刊プロレスの引き起こした偏向報道の影響は確実にあったと思う。

猪木の政界入りと、馬場の死去により日本のプロレス界はスーパースターを失くし、長期の低迷に入って久しい。その原因はいろいろあると思うが、なによりプロレスファンを楽しませることを忘れたプロレス側に問題があったと思う。その典型がこの馬場の買収工作による週刊プロレス誌の反SWS報道であったと私は考えています。

プロレスは胡散臭い、でもその嘘臭さもそれを楽しむファンがあってこそ許される。ファンを忘れて嘘をつきまくれば、その胡散臭さは本物の腐臭を放つ。なお、週刊プロレス誌は既に健全化というか、プロレス専門誌として今も健在ですが、往時の販売部数には遠く及ばないのが実情です。

第二次大戦後、西側先進国の貿易ルールとしてそれなりの成果をみせていたGATTだが、冷戦の終結と先進国の相対的地位喪失に伴い、機能不全となりつつあった。

そこで新たに出された貿易ルールの枠組みがWTOである。しかし、これでもまだ不十分であったと判断されたことから新たに生まれた概念がTPPである。

現在、安倍政権がTPPへの参加表明を行ったせいか、反対論議が喧しい。これは分からなくもない。率直に言って公正な貿易ルールとは言い難く、自由貿易=正義との思い込みにより作られたルールである。

自由、すなわち強者の欲望の実現の拡大のための自由であることは歴史が証明してきたとおりだ。

「おい、お前のお皿の料理は美味しそうだな。俺にも食わせろ。その代わり俺の皿の料理を食べ良いぞ」

一見公平に思えるが、言い出した奴の皿の料理は、食べ残しか、さもなければ美味しくないから残っているだけが実情だ。これが自由貿易の本性である。人の欲望に果てがないことを良く示していると言える。

そして当たり前のことだが、ルールと云う奴は一番強い奴が決める。多数決に幻想を抱く人は多いが、なに、先にルールの枠組みを個々に決めておいて裁決に持ち込めば、誰もが決めたことに従う。

それなのに日本の識者の言うところによると、後から参加すると不利益を被るなんて、事の本質を分かっていない。最初っから平等な取り決めではないのだから、不公平なのは当然だ。

言うまでもないが、TPPはグローバリズムの延長線上にある。経済を先進国のルールに基づいてやれば、必ず成長するに決まっているという思い込みであり、従来のODA等の援助では成長しない途上国に苛立った結果でもある。

もっといえば、既に成長の限界に達しつつある西側先進国の一部の貪欲な金持ちたちが、より一層の利益を求めて自国から他の国々へと鼻面を突っ込んできたことでもある。

うちうちで、仲良く利益を分け合ってきた側からすれば、実に面唐ナ厄介な介入である。率直にいって反発するのが自然な感情であろう。

だが相手が悪い。日本にとってアメリカは単なる主要貿易相手国ではない。自国の防衛を一任している軍事的宗主国であり、覇権国家アメリカなくして日本の国防は成立しない。人類の文明の歴史を鑑みれば、経済よりも軍事的安定(すなわち平和)を優先するのが常識である。

この常識が通じないというか、薄れているのが平和ボケしている我が日本であるが、幸い安倍内閣はTPP参加を表明してくれた。反対して解決する問題ではないので、当然のことだと思うが、それすら分からない人が少なくないのが実情だ。

過保護の日本の農業や、知的所有権の争いに不慣れな業界がTPPを恐れて反対するのは分かる。ならば、反対するよりも抜け道を探すことだ。

私はほぼ確信しているが、TPPには必ず抜け道が作られる。これはWTOの時もそうだったのだが、TPPを積極的に推進しようと画策している人たちには、自分たちの不利益を隠す抜け道を必ず用意する。また、そのような抜け道を探し出して、利用する輩が必ず発生する。

結果的に、TPPは抜け道により部分的に形骸化することを避け得ない。反対するよりもはるかに実効性が高い。

疑問に思う人は、過去の歴史が教えるところの貿易協定が完璧に機能した実例を探してみることだ。私が知る限り、そんなもん、ありませんから。鎖国をしていたはずの日本や朝鮮でさえ、抜け道は存在していたのは歴史的事実。

ついでだから書いておくと、日本の農業は案外強くて、海外からの格安輸入品に負けない高品質農産物を作り出して生き残ると思います。むしろ危ないのは金融でしょう。特に銀行が危ない。日本の主要銀行で国際競争力のある銀行は皆無だと私は考えています。

おかしなことに、そのことを自覚している銀行がないのが、殊更滑稽なのですがね。逆に自らに国際競争力などないと自覚しているからこそ大反対なのが農協でしょう。所詮、中間搾取者に過ぎず、商社や食品業界が本格的に農業に参入してくれば、国際どころか国内のライバルとの争いですら生き残れない。

もっとも私が幾つか見てきた小規模な農協だと、生産者との密接な協力の下に売れる農産物の開発、営業などに実績を出しているところもある。現在の農業の実態に危機感を抱いているからこそ、未来へ向けての努力を重ねているのでしょう。

ご存知の方も多いと思うけど、日本の一部の農産物は、海外では高級品として高値で取引されている。日々美味しいものを作ろうとしている努力が実を結んでいるのだと思います。たとえTPPに参加しようと、このような農家はきっと生き残るでしょう。

ただし生き残れない農家も出ることは必然なのも事実。農地は一度荒れると、その再生には多大な労力が必要であり、農家を保護したいとの意見も理解は出来る。でも、いかに保護しようと高齢化の問題には対処できない。つまりTPPに参加しようとしまいと農家の過半は半世紀後には生き残れない。

それでは遅すぎる。いまのうちから新規参入を促して、21世紀の日本の食卓を支える農家を育成すべきだと私は考えます。TPPはその契機の一つとすれば、必ずしも悪いことではないはず。

冒頭に書いたとおり、TPPはおそらく推進者の意向とは裏腹に、必ずしも上手くいかないでしょう。でも、ただ反対するだけでは役に立たないし、知恵もない。徒に現状を固守するのではなく、変化する環境に対応しない限り、21世紀を生き残ることは困難だと思います。

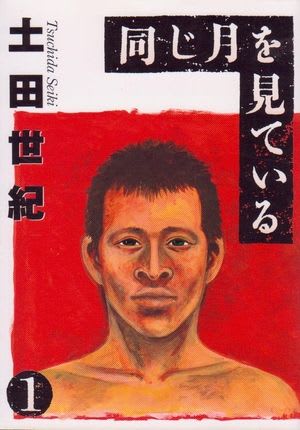

「泥臭い画風」そう言われ続けたのが、最近亡くなった漫画家の土田世紀だった。

私が土田世紀の漫画を目にしたのはかなり早い。80年代後半に矢沢永吉をモデルにした漫画で、当時は決して泥臭いと言われるような画風ではなく、きうちかずひろのヤンキー漫画路線だと思っていた。

ところが90年代、土田漫画は突如ブレイクした。「編集王」「俺節」などの泥臭い画風に驚かされた。絵柄が汚いのではない。熱い想いと、それを実現するための必死の動きが汗臭く表現される絵柄は、泥臭いとしか表現しようのない力強さを感じた。

絵柄だけではなく、登場人物たちの生き様が逞しいほどに泥臭く、それでいて繊細で優しい心根を感じさせるところが印象深い。特に表題の作品で登場するドンちゃんのキャラクターが記憶に深く残る。

当時、バブルが崩壊して煌びやかな虚構の世界が崩れ去り、変わって地道で地味な生き方がクローズアップされていた世情にも合ったのだろうが、この作品は思いの外ヒットして映像化までされた。

私は当初から、土田世紀は北国の人だと感じていた。実際、秋田の出身だと知って納得できた。なんとなくだが、粘り強さ、穏やかな表情に押し隠された激情、人間関係における不器用ながらも優しい繊細さなどが、都会の人間ではないと思われたからだ。

異論はあるだろうが、このような地方色を感じさせる漫画家の一人に「じゃりんこチエ」のヒットで知られるはるき悦巳がいる。いずれも東京のようなお洒落な、あるいは軽薄な街を感じさせる画風ではない。東京のように人間関係のストレスで心を擦り減らすような荒んだ生き方を強いるが故の鉄面皮が必要な街から生まれる画風でもない。

私はこのようなローカル色が自然に出る画風を高く評価する。東京のような都会の無個性で、画一的で塗りつぶされるのは真っ平だ。東京と云う街は、地方出身者が集まり、ごちゃまぜにして、ミキサーにかけて無色透明化を目指したような胡散臭さがある。

東京の原住民である私は、子供の頃に地方からの転校生が喋る個性豊かな方言に憧れを持っていた。でも、時が経つにつれて方言が消えて、イントネーションも平坦な標準語に変わっていくのを残念にさえ思っていた。

それは言葉だけではない。地方出身者が初めに見せる大都会への戸惑いが、やがてスマートに都会を生きるお洒落な若者へと変貌していく様への驚きと、若干の失望にも似ている。皆が皆、同じである必要はないと思うのだが、周りに溶け込んだほうが生きやすい現実がそれを許さないことも分かっていた。

それだけに出身地の郷土色をしっかり残していた土田世紀の漫画は貴重だと考えている。ただ、西原理恵子や現代洋子の漫画に描かれる土田世紀が、いつも酔っぱらっていることに、少し心配していた。ちょっと破滅型の酒飲みに思えたからだ。

まさか、こんなに早く亡くなるなんて思わなかった。貴重な描き手であっただけに、早過ぎる死亡は残念でなりません。

無実の罪で死刑台に追いやられるのは勘弁だ。

だが無実を証明できるのは、あの日、あの時、一緒にオペラを観劇した名も知らぬ初対面の女性一人。互いに無為のひと時を潰すためだけに同席しただけ。互いのプライバシーを尊重し合って、名乗り合うことさえ避けた都会のすれ違い。

でも、間違いなくあの日、あの時を一緒に過ごした。そのひと時だけが、私の無罪を証明してくれる。それなのに、誰一人、その女性を見かけた人がいないなんて信じられない。

知り合った酒場のカウンターのバーテンダーは私が一人だった(当初はそうだった)と証言し、レストランの給仕は、やはり私は一人だったと証言した。いや、あの時彼女はトイレに先に行っただけで、後から同席したはずなのだ。なのに、誰もそれを見てないと言う。

そして遅れて入場したオペラハウスの入口の切符係りも、案内係りも私は一人だったの証言する。そんな馬鹿な! たしかに彼女は私のすぐ後ろに居たんだ。ただ、歩くのが遅かっただけだ。

困ったことに、私はあの時妻との離婚話のこじれで、頭がいっぱいで彼女の顔さえ覚えていない。でも、あんな印象的な奇抜な帽子を忘れるはずがない。誰だって気が付かないはずがない。それなのに皆、私は一人でそんな女はいなかったと証言する。

帰宅した私を囲んだ刑事たちが見せてくれたのは、絞殺された妻の遺体であり、妻の首には私がその日締めるはずのネクタイがきつく結ばれていた。

そして陪審員たちは私を有罪だと断じて、裁判長は死刑を命じた。

独房で孤独に死を待ち受ける私の元へ学生時代の親友が、遠く南米から駆けつけてくれた。私の無実を信じ、その女を探してくれると言う。ありがたきは友の存在だ。

しかし、その友人も相次ぐ謎に苦労する。証言者はつぎつぎと死に、女はみつからず、謎は深まるばかり。

だが死刑直前、その女と思しき人物が遂に接触してきた。後数時間の寿命の死刑囚たる私の運命や如何に。

表題の作品は、もはや古典といって良いものですが、その内容は今読んでも新鮮で、鮮烈で、最後のどんでん返しには驚かされるばかり。どちらかといえば、忘れ去られた名作ではありますが、今読んでも十分楽しめること請け合いの傑作。

もし目に留まることがありましたら、是非ご一読を。