■平成20年8月3日に首都高5号線で発生した多胡運輸のタンクローリー横転炎上による首都高史上最大の物損事故からすでに10ヶ月を経過しました。

首都圏の社会経済を揺るがせたこの大事故を契機に、国土交通省は今年1月末までに、交通事故のうちトラックやバス、タクシーなど事業用車両が絡んだ重大事故の原因調査を始めました。これは、事故の再発防止を念頭にした自動車版「事故調」ともいえる動きで、会社の運行管理など背景事情も含めて独自分析し、航空や鉄道の事故調査と同様、報告書を公表することにしたものでした。

平成20年秋、航空・鉄道事故調査委員会を改組して新設された運輸安全委員会に関して「自動車の大事故を5年後に調査対象に加えるか検討する」との国会の付帯決議があり、国交省が前倒しで実現させた形となったのも、やはり多胡運輸の横転事故の影響の大きさが関係していたようです。

これまでは国交省が、01年度から始めた「自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業」として、07年度までは事故事例を集めた上で「タクシーと二輪車の事故」など形態別に分析するだけでした。国交省によると、今回の新しい動きによる調査で、多胡運輸のタンクローリーが横転炎上した事故など5件と、さらに今後5件程度を加え、計10件について平成22年4月をめどに報告書を公表する計画でした。報告書は運輸安全委員会の形式にならって①事故の概要、②調査結果の概要、③考えられる問題点や再発防止への提言などの章立てにする予定でした。

■ところが実際にはさらに前倒しで、国交省は6月3日に、08年に起きたトラックやバス、タクシーによる重大事故11件の調査結果を発表したのです。やはり、多胡運輸のタンクローリー横転炎上により首都高が被った大事故をきちんと公表せずにはいられない事情があったものと見られます。

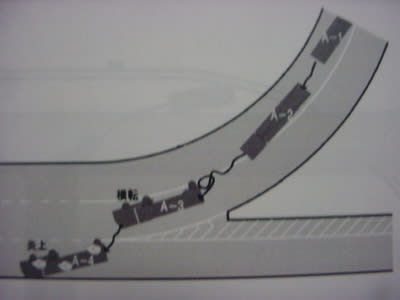

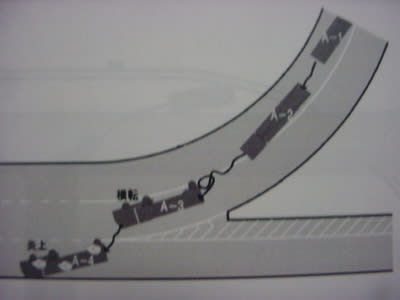

↑横転して側壁に激突し激しく炎上する多胡運輸のタンクローリー【当時の報道写真】↑

↑火炎であぶられる首都高と輻射熱を受ける隣接マンションの側壁【菊池康弘氏撮影】↑

国交省が発表したのは、トラックやバス、タクシーなど事業用自動車が昨年起こした事故のうち、死傷者が出るなど「社会的影響が大きい重大事故」11件で、原因や運転手の労働環境など事故に至った背景を詳細に分析したものでした。各運輸局が、警察の捜査に頼らず、事業者への監査や運転手らからの事情聴取で得たデータを基に、学識経験者や業界関係者でつくる「要因分析検討会」が再発防止策などを提言しており、航空や鉄道の事故調査報告書とほぼ同様の形式です。報告書は国交省のホームページにも掲載され、運輸事業の各業界団体にも配布されました。国交省は「今後も定期的に調査と報告を続け、重大自動車事故の再発防止に役立ててもらいたい」としています。

この11件の重大事故の中でも、一番、経済的・社会的に大きな影響を与えた事故は、何と言っても、08年8月3日、東京都板橋区の首都高速5号線でガソリンなどを積んだ多胡運輸のタンクローリーが、カーブを曲がりきれず横転炎上し、全面復旧に2カ月余りかかった事故でしょう。

↑懸命に消火作業中の消防士ら【当時の報道写真】↑

この事故について、報告書の中で、国交省は、多胡運輸に立入り監査などをした結果、「運転手は事故前の1ヵ月で、基準の16時間を超えて勤務したケースが6回あり、休憩を十分にとれていない日もあった」「積み荷のガソリンは8月の値上がり前に7月下旬に需要が高まり、多忙になった」「事故時の速度が法定の50キロを11キロ以上も上回っていた」「集中力が低下した状態で急カーブに入った」ことが事故の原因と背景にあるとみています。

■国土交通省が独自に調べた11件の事故(08年)と分析結果概要は次のとおりです。

**********

No.概要/発生/指摘のポイント

①雪道でツアーバス転落。1人死亡22人重軽傷/1月青森/気象状況や経路の把握の徹底。雪道でのチェーンの装着指導を。

②高速バスの運転手が意識失う。乗客が操作し停車/1月山形/インフルエンザの運転手を乗務させない。薬服用の場合は申告を。

③トレーラーがバスと衝突。1人死亡13人重軽傷/2月岐阜/運転手に違反・事故歴多い。特性に応じた個別の指導必要

④大型トラックが対向車と衝突。1人死亡1人重傷/4月長野/運転手が高速代を浮かせようと一般道を利用し、疲労蓄積の可能性。

⑤貸し切りバスなど4台玉突き。11人軽傷/4月大阪/運転手の前日の睡眠が1時間。睡眠不足も点呼時の申告の対象に。

⑥タクシーが路上で倒れていた人をひき、死なせる/7月愛知/約半数の運転手が過去3年の定期適性診断を受けていなかった。

⑦バスが駅ロータリーで歩行者と衝突、死亡させる/7月東京/運転手のシート位置が低すぎ、車の直前が見えにくい状態だった。

⑧首都高でタンクローリー横転炎上。1人重傷/8月東京/休憩不足で過労状態だった可能性。危険なカーブは標識で警告を。

⑨貸し切りバスが中央分陰惨を突き破り、2人軽傷/8月岡山/乗務前の積み荷作業が想定の倍かかり疲労。睡眠不足も。

⑩トラックが山間部で横転炎上、運転手軽傷/9月大分/過積載。運転手も会社側も積載量についての危険認識が不足。

⑪バス停留場で乗ろうとした客が転倒、ひかれ死亡/9月埼玉/乗車場所に縁石あり。乗車の障害となる物がないか点検が必要。

**********

人的被害こそ、重傷1名ですが、社会的、経済的に及ぼした影響は、⑧の多胡運輸タンクローリーの首都高横転炎上事故がダントツであることがわかります。では、この事故の調査報告内容の全文を見てみましょう。

■自動車運送事業に係る交通事故要因分析報告書(平成20年度)[第3分冊]社会的影響の大きい重大事故の要因分析

平成21年3月31日 国土交通省自動車交通局 自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会

本調査は、事業用自動車の事故について、その要因を調査・分析し、同種事故の再発防止を目的として行われたものであり、事故の刑事上又は民事上の責任を問うために行われたものではない。このため、事故調査により収集された情報は、関係者の刑事上又は民事上の責任を問う上で有効なものであると認定したものではない点について留意する必要がある。

平成20年度「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」委員 (順不同・敬称略)

座 長 堀野 定雄 神奈川大学工学部准教授

委 員 相川 春雄 社団法人日本バス協会安全輸送委員会委員

〃 局内 技 社団法人全日本トラック協会交通対策委員会委員

〃 板元 紀二郎 社団法人全国乗用自動車連合会交通事故防止委員会委員

〃 小野 古志郎 財団法人日本自動車研究所技監・研究主幹

兼 財団法人交通事故総合分析センター主任研究員

〃 金木 知史 損害保険料率算出機構自賠責損害調査センター損害調査部長

〃 酒井 一博 財団法人労働科学研究所常務理事・所長・研究主幹

〃 清水 勝一 独立行政法人自動車事故対策機構理事(事故防止担当)

〃 下光 輝一 東京医科大学主任教授(医学博士)

〃 関 政治 全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長

〃 園 高明 財団法人口弁連交通事故相談センター常務理事

〃 佐々木 均 社団法人日本自動車整備振興会連合会指導部長

〃 山ロ 秀二 社団法人日本自動車工業会安全・環境技術委員会安全部会副部会長

オブザーバー 冨田 征弘 社団法人日本バス協会技術部長

〃 井出 廣久 社団法人全日本トラック協会交通・環境部長

〃 岸下 清 社団法人全国乗用自動車連合会常務理事

〃 杉浦 秀明 社団法人日本自動車工業会大型車部会長

〃 知久 和弘 財団法人交通事故総合分析センター研究部研究第三課長

行 政:警察庁交通局交通企画課

厚生労働省労働基準局

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室

道路局地方道・環境課道路交通安全対策室

自動車交通局安全政策課、旅客課、貨物課、保障課、技術企画課、整備課

【重大事故⑧ 首都高速道路におけるタンクトレーラーの横転火災事故】

1.事故の概要

当該事故は、平成20年8月5時50分頃、20キロリットルの燃料を積んだタンクトレーラーが東京都内の首都高速道路の右カーブを走行中、バランスを崩して車体が左側に横転し、そのまま側壁に衝突した。タンクから燃料が漏れ出して、これに引火し火災となったものである。この事故により、当該運転者が重傷を負うとともに、火災により当該道路が大きく損傷し、2ヵ月余にわたり、通行止めとなった。

2.調査結果の概要

(1)事故に至るまでの運行状況等

当該運転者は、事故前日の23時45分頃に出勤、出庫準備を行った後、当日の0時に乗務前点呼を受けずに出庫した。途中、荷積みのため目的地に3時に到着。約2時間の休憩(うち1時間30分仮眠)をとった後、荷積みを行い、5時25分に出発。一般道を経由して自動車専用道に入った後、5時50分頃に事故を惹き起こした。事故発生までの運転者の主な行動は次のとおり。

<前々日>

出 庫 前日23時

仮眠休憩 2時35分~6時30分

休 憩 7時10分~7時40分

荷 卸 し 7時40分~9時

休 憩 9時~10時00分

荷 積 み 10時35分~11時15分

出 発 11時15分

荷 卸 し 12時30分~13時35分

出 発 13時35分

帰 庫 15時10分

点 呼 16時5分

(その後退社)

就 寝 23時頃

<前日>

起 床 6時頃

出 勤 9時25分

待 機 9時25分~16時

退 社 16時

帰 宅 17時頃

就 寝 19時

起 床 22時30分

出 勤 23時45分頃

<当日>

出 庫 0時

目的地着 3時

仮眠休憩 3時~4時55分

荷 積 み 4時55分~5時25分

出 発 5時25分

事故発生 5時50分頃

(2)事業者の概要

運輸開始年 平成5年

資本金 1,200万円

営業所数 1ケ所(当該営業所のみ)

保有車両数 46台

運行管理者の選任者数 2人

運転者数(従業員数) 42人(47人)

(3)運転者及び運行管理の概要

①運転者

当該運転者は40歳代男性で、当該事業所における勤続年数は8年である。

当該業態の車両の運転経験 8年

過去3年以内の道交法違反歴 なし

過去3年以内の事故歴 2件

②勤務時間

当該運転者の事故日前1ケ月間の勤務において、1日の拘束時間が16時間を超える勤務が6件、1日の休息期間の不十分である勤務が4件認められ、事故目前の7月下旬に集中していた。

事故前々日においては、その前日23時から出庫し帰庫したのが15時10分で、就寝が23時頃であった。また、事故前日においては、営業所に待機し特別な作業や運転を行っていなかったが、睡眠時間は3時間30分しかとれなかった。当該運転者の1ヵ月の勤務実態は次のとおり。

拘束時間 事故日1ヵ月前 316時間27分(平均13.0時間/日)

1週間前 91時間23分

運転時間 事故日1ヵ月前 171時間40分

1週間前 51時間40分

休日数 6日

③指導・監督の実施

当該営業所における指導・監督は1ケ月毎に実施されており、年1回安全運転会議として社内全体会議を行っているが、荷扱いに関することが主となっていた。

また、部門別会議として月一度実施しており、トレーラーの車両特性に関する指導として、トレーラーが横転する様子を録画した画像を用いて指導を行っていた。当該運転者は、事故日前1年間に一度当該指導を受けている。

④適性診断の受診

当該運転者は、事故日前3年間は適性診断を受診していなかった。

(4)車両の状況

当該車両はトラック・トレーラーの連結車であり、事故当時、ガソリン16キロリットル(12t)、軽油4キロリットル(3.4t)の合計20キロリットル(15.40の燃料が積まれ、満載の状態であった。

定期点検整備、日常点検の不実施は認められなかった。また、イエローカードは携帯されていた。当該車両の概要は次のとおり。

種類/トラクタ/タンクセミトレーラー

乗車定員/定員2名/-

初年度登録年/平成12年/平成3年

最大積載量/9,000kg/15,800kg

車両総重量/15,440kg/19,670kg

変速機の別/M/T/

ABSの有無/有/-

スピードリミッタ/装着/-

(5)走行環境の状況

事故現場は、自動車専用道路の合流部であり、合流手前の右カーブにおいて左側壁に赤色矢印の注意喚起の表示と黄色点滅表示が設置されている。事故当時の走行環境の状況は次のとおり。

路面状況 乾燥

制限速度 50km/h

道路形状 右カーブ(R85)

道路幅員 16.0m

(6)横転時の速度状況についての推察

当該事業者によると、当該運転者は、事故現場手前までは前後の車両の流れに乗り80km/h程度の速度で走行し、事故現場のカーブ手前でブレーキをかけて60km/h程度に減速したものの、車両が後ろから押されるような感じがあり横転したとのことであるが、運転者の記憶が曖昧であり、実際の事故時の速度状況については、現時点では不明である。

しかし、当該タンクローリーの横転という結果から、事故当時の速度を力学計算で推察すると、次のとおりである。

*********

車両の横転(ロールオーバー)は、旋回走行した時に、遠心力によって発生する「横転モーメント」が、車両重量による「横転抑制モーメント」よりも大きくなった場合に起きる。遠心力Fは次式で表される。

F=1/g×(w×V2)/R‥・(1)

F=遠心力、g=重力加速度、w=重量、V=速度、R=旋回半径

横転モーメント≧横転抑止モーメントのときは、

F×H≧w×b ・‥(2)

横転速度は、(1)式に(2)を代入して次式で表される。

V=√(bg/H)×R‥・(3)

V=横転速度、b=トレッド(輪距)の1/2、H=重心高、g=重力加速度、R=旋回半径

(3)式により、横転事故時の速度を推定する。カーブ半径をR85m、輪距1.85m、重心高2.1m(フル満載)の条件から横転速度(横G)を求めると、V1=69km/h(0.44G)と算定される。

一方、当該事故車両と同型車の実証実験によると、横Gが0.35Gを超えた場合に横転することがわかっており、実際の走行においては、サスペンションやタイヤのたわみ、積載物の重心移動等の影響を受けることから、これらを考慮し、横Gが0.35Gを超えるときの速度を算定すると、V2=61km/hとなる。

よって、横転事故時、当該車両は61km/h程度以上の速度で走行していた可能性が考えられる。

*********

これは、制限速度50km/hを超える速度であり、当該運転者は制限速度を上回る速度で走行していた可能性が考えられる。

3.要因の分析と再発防止策の検討

(1)運行管理面

①労働時間の超過等による過労運転

7月下旬にガソリンの需要が相当高まったことから、事故前1ヵ月間の運行において、改善基準告示に違反する1日の拘束時間の超過及び1日の休息期間の不足が認められ、当該運転者は過労状態にあったと考えられる。このため、当該運転者の集中力の低下した漫然運転により、急カーブに差し掛かったにもかかわらず、速度超過となった可能性が考えられる。

また、運行計画においても休憩等の指示を行っておらず、当該運転者の休息期間や前日の睡眠時間等についても把握されていない等、労務管理が十分行われていなかったことが認められる。

(考えられる再発防止策の例)

●運転者に対して改善基準告示に違反する乗務を行わせない。特に危険物を運搬する運行においては余裕のある運行計画とする。

②点呼体制の未確立

当該営業所では運行管理者が2名選任されているものの、点呼は実質的に行われておらず、乗務前点呼についてはほぼ全て、乗務後点呼についても一部は実施されておらず、点呼時における当該運転者の疲労状況の確認ができなかったものと認められる。

(考えられる再発防止策の例)

●乗務前及び乗務後点呼を対面で確実に行うため、点呼実施体制を見直す。

③基本的な安全運行等に関する指導・監督の不足

当該事業者は指導計画を立てているものの、指導内容は元請事業者や荷主からの荷の取扱いに関することが中心となっており、基本的な輸送の安全及び事故防止等に関する指導が不足していたと考えられる。

また、当該営業所では、定期的に運転者に対する適性診断の受診をさせておらず、運転者の運転行動の特性を踏まえた指導が行われなかったと考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

●危険物輸送であるため、荷扱いのみならず、基本的な輸送の安全及び事故防止等に関する指導を計測的に実施する。

●定期的に適性診断を受診させ、診断結果に基づいた個別指導を行う。

(2)運転者面

①過労による集中力の低下当該運転者は、事故前1ケ月間の運行において、拘束時間の超過及び休息期間の不足が認められることから、集中力の低下した漫然運転により、急カーブに差し掛かったにもかかわらず、速度超過となった可能性が考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

・運転者は、運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとる。

・制限速度を遵守するとともに、急カーブにおいては十分に減速する。

②タンクトレーラーの特性の理解不足

当該運転者は、トレーラーが横転する画像を用いたトレーラーの車両特性に関する指導を受けていたものの、積戴物を満載したタンクトレーラーの重心高が高いこと又は積載物が液状であることから走行状況により重心位置が変化することにより、横転しやすい車両であることを十分理解していなかった可能性が考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

・横転のメカニズムを理解し、それを考慮した防衛運転をする。

(3)走行環境面

急カーブにおける速度

事故現場となったカーブ(R85)は、大型トラック、大型トレーラーにとってみると横転する危険性の高い場所であった可能性が考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

●カーブ手前に減速及び危険箇所であることを警告する標識を設置することが望ましい。

●制限速度を引き下げることの検討を行うことが望ましい。

※参考1:事故後、首都高速道路株式会社により実施される対策等

・カーブ手前に注意喚起看板(この先急カーブ死亡事故発生速度注意)を設置。

・カーブ手前に速度抑制を促す滑り止めのカラー舗装(赤色×黒色縞模様)を設置予定。

・カーブ手前に速度抑制を促す車速感応型LED表示板を2ケ所設置予定。

・カーブ手前で速度抑制を促すITS(高度道路交通情報システム)を利用した注意喚起情報を提供するためのアンテナを設置予定。

等

※参考2:国土交通告自動車交通局では、当該事故を受け、全国のトラック事業者に対し、運転者に対する最高速度制限の遵守及びカーブ、坂道等の道路状況に応じた運転時の基本動作の遵守について指導する等、安全運行の徹底について通達した。

≪重大事故8≫

【事故類型】 転覆・火災

<事故の概要>

【発生月時】 8月 5:50

【道路形状】 右カーブ(R85)

【天候】 晴

【路面状態】 乾燥

【運転者年齢】40歳代

【制限速度】 50km/h

【死傷者数】 死亡 0 重傷 1 軽傷 0

【危険認知速度】不明

【当該車両と同等な車両の運転経験】8年

【危険認知距離】不明

<当事者(車両)等>

【関係車両数】1(台もしくは人) 1

【車両】 トラクタ・タンクセミトレーラー

【定員】 2名

【当時の乗員数】1名

【最大積載量】 トラクタ:9,000kg、タンクセミトレーラー:15,800kg

【当時の積載量】15,400kg

【積載物品】 ガソリン16kl、軽油4kl

【乗員の負傷程度及び人数】重傷(1名)

<事故状況図>

<事故の概要>

当該事故は、平成20年8月5時50分頃、20キロリットルの燃料を積んだタンクトレーラーが東京都内の首都高速道路の右カーブを走行中、バランスを崩して車体が左側に横転し、そのまま側壁に衝突した。タンクから燃料が漏れ出して、これに引火し火災となったものである。この事故により、当該運転者が重傷を負うとともに、火災により当該道路が大きく損傷し、2ヵ月余にわたり、通行止めとなった。

事故に至る時間経過

22:30 起床

23:45 出勤

0:00 出庫

3:00 仮眠休憩

4:55 荷積み

5:25 出発

5:50 事故発生

《参 考》本報告書に用いる分析・検討結果を表す用語の取扱いについて

①断定できる場合・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合・・・「推定される」

③可能性が高い場合・・・「考えられる」

④可能性がある場合・・・「可能性が考えられる」

**********

■この調査報告書によると、昨年8月3日の多胡運輸のタンクローリーは、制限速度をオーバーして、現場の右カーブで横転したことが主原因で、背景として、運転手の拘束時間が長すぎ、過労状態だったため、集中力を欠いた漫然運転で、横転しやすい車両特性を知らなかったとされています。また、人的被害について記載されていますが、首都高が昨年10月に多胡運輸に請求すると公言した45億円余の被害金額については、何も記載がありません。

国交省は、この報告書が、首都高が多胡運輸やその関係先に請求しようとしていることを慮って、あえて報告書の冒頭に「本調査は・・・事故の刑事上又は民事上の責任を問うために行われたものではない。このため、事故調査により収集された情報は、関係者の刑事上又は民事上の責任を問う上で有効なものであると認定したものではない点について留意する必要がある」と、わざわざ但し書きを入れています。首都高は、すでに国交省から事前にこの事故調の報告書の内容は知らされているはずですから、今回の国交省の発表にたいして、特にコメントは出していません。

一方、多胡運輸側としても、マスコミから取材を受ける心配も無く、首都高からも事故調発表を契機に巨額損害賠償請求を受ける気配も無いため、当然のことながら、何事も無かったように、営業を継続中です。

当初5年後の予定だった、自動車版「事故調」を、来年1月に前倒しし、さらに今回、さらに半年以上も早めて、国交省が調査報告書の公表に踏み切った背景には、首都高がいつになっても多胡運輸に対する損害賠償請求に踏み出せない膠着状態にあるという事実が確実に絡んでいると、当会では考えています。言い換えると、今回の「事故調」の公表は、多胡運輸側と首都高との間で、この首都高史上最悪の物損事故について、打開の動きを模索するための何らかの動きを示唆するのではないか、という可能性があることです。

この膠着状態が、果たしていつまで続くのか、おそらく水面下ではいろいろな動きが行われていることでしょう。もし、安中市で14年前に発覚した安中市土地開発公社51億円巨悪横領事件のような、ウヤムヤな幕引きになるとすれば、51億円事件の真相と今回の多胡運輸との相関性が、逆に浮き彫りになるわけで、今後の展開がいよいよ注目されます。

【ひらく会情報部】

首都圏の社会経済を揺るがせたこの大事故を契機に、国土交通省は今年1月末までに、交通事故のうちトラックやバス、タクシーなど事業用車両が絡んだ重大事故の原因調査を始めました。これは、事故の再発防止を念頭にした自動車版「事故調」ともいえる動きで、会社の運行管理など背景事情も含めて独自分析し、航空や鉄道の事故調査と同様、報告書を公表することにしたものでした。

平成20年秋、航空・鉄道事故調査委員会を改組して新設された運輸安全委員会に関して「自動車の大事故を5年後に調査対象に加えるか検討する」との国会の付帯決議があり、国交省が前倒しで実現させた形となったのも、やはり多胡運輸の横転事故の影響の大きさが関係していたようです。

これまでは国交省が、01年度から始めた「自動車運送事業に係る交通事故要因分析事業」として、07年度までは事故事例を集めた上で「タクシーと二輪車の事故」など形態別に分析するだけでした。国交省によると、今回の新しい動きによる調査で、多胡運輸のタンクローリーが横転炎上した事故など5件と、さらに今後5件程度を加え、計10件について平成22年4月をめどに報告書を公表する計画でした。報告書は運輸安全委員会の形式にならって①事故の概要、②調査結果の概要、③考えられる問題点や再発防止への提言などの章立てにする予定でした。

■ところが実際にはさらに前倒しで、国交省は6月3日に、08年に起きたトラックやバス、タクシーによる重大事故11件の調査結果を発表したのです。やはり、多胡運輸のタンクローリー横転炎上により首都高が被った大事故をきちんと公表せずにはいられない事情があったものと見られます。

↑横転して側壁に激突し激しく炎上する多胡運輸のタンクローリー【当時の報道写真】↑

↑火炎であぶられる首都高と輻射熱を受ける隣接マンションの側壁【菊池康弘氏撮影】↑

国交省が発表したのは、トラックやバス、タクシーなど事業用自動車が昨年起こした事故のうち、死傷者が出るなど「社会的影響が大きい重大事故」11件で、原因や運転手の労働環境など事故に至った背景を詳細に分析したものでした。各運輸局が、警察の捜査に頼らず、事業者への監査や運転手らからの事情聴取で得たデータを基に、学識経験者や業界関係者でつくる「要因分析検討会」が再発防止策などを提言しており、航空や鉄道の事故調査報告書とほぼ同様の形式です。報告書は国交省のホームページにも掲載され、運輸事業の各業界団体にも配布されました。国交省は「今後も定期的に調査と報告を続け、重大自動車事故の再発防止に役立ててもらいたい」としています。

この11件の重大事故の中でも、一番、経済的・社会的に大きな影響を与えた事故は、何と言っても、08年8月3日、東京都板橋区の首都高速5号線でガソリンなどを積んだ多胡運輸のタンクローリーが、カーブを曲がりきれず横転炎上し、全面復旧に2カ月余りかかった事故でしょう。

↑懸命に消火作業中の消防士ら【当時の報道写真】↑

この事故について、報告書の中で、国交省は、多胡運輸に立入り監査などをした結果、「運転手は事故前の1ヵ月で、基準の16時間を超えて勤務したケースが6回あり、休憩を十分にとれていない日もあった」「積み荷のガソリンは8月の値上がり前に7月下旬に需要が高まり、多忙になった」「事故時の速度が法定の50キロを11キロ以上も上回っていた」「集中力が低下した状態で急カーブに入った」ことが事故の原因と背景にあるとみています。

■国土交通省が独自に調べた11件の事故(08年)と分析結果概要は次のとおりです。

**********

No.概要/発生/指摘のポイント

①雪道でツアーバス転落。1人死亡22人重軽傷/1月青森/気象状況や経路の把握の徹底。雪道でのチェーンの装着指導を。

②高速バスの運転手が意識失う。乗客が操作し停車/1月山形/インフルエンザの運転手を乗務させない。薬服用の場合は申告を。

③トレーラーがバスと衝突。1人死亡13人重軽傷/2月岐阜/運転手に違反・事故歴多い。特性に応じた個別の指導必要

④大型トラックが対向車と衝突。1人死亡1人重傷/4月長野/運転手が高速代を浮かせようと一般道を利用し、疲労蓄積の可能性。

⑤貸し切りバスなど4台玉突き。11人軽傷/4月大阪/運転手の前日の睡眠が1時間。睡眠不足も点呼時の申告の対象に。

⑥タクシーが路上で倒れていた人をひき、死なせる/7月愛知/約半数の運転手が過去3年の定期適性診断を受けていなかった。

⑦バスが駅ロータリーで歩行者と衝突、死亡させる/7月東京/運転手のシート位置が低すぎ、車の直前が見えにくい状態だった。

⑧首都高でタンクローリー横転炎上。1人重傷/8月東京/休憩不足で過労状態だった可能性。危険なカーブは標識で警告を。

⑨貸し切りバスが中央分陰惨を突き破り、2人軽傷/8月岡山/乗務前の積み荷作業が想定の倍かかり疲労。睡眠不足も。

⑩トラックが山間部で横転炎上、運転手軽傷/9月大分/過積載。運転手も会社側も積載量についての危険認識が不足。

⑪バス停留場で乗ろうとした客が転倒、ひかれ死亡/9月埼玉/乗車場所に縁石あり。乗車の障害となる物がないか点検が必要。

**********

人的被害こそ、重傷1名ですが、社会的、経済的に及ぼした影響は、⑧の多胡運輸タンクローリーの首都高横転炎上事故がダントツであることがわかります。では、この事故の調査報告内容の全文を見てみましょう。

■自動車運送事業に係る交通事故要因分析報告書(平成20年度)[第3分冊]社会的影響の大きい重大事故の要因分析

平成21年3月31日 国土交通省自動車交通局 自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会

本調査は、事業用自動車の事故について、その要因を調査・分析し、同種事故の再発防止を目的として行われたものであり、事故の刑事上又は民事上の責任を問うために行われたものではない。このため、事故調査により収集された情報は、関係者の刑事上又は民事上の責任を問う上で有効なものであると認定したものではない点について留意する必要がある。

平成20年度「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」委員 (順不同・敬称略)

座 長 堀野 定雄 神奈川大学工学部准教授

委 員 相川 春雄 社団法人日本バス協会安全輸送委員会委員

〃 局内 技 社団法人全日本トラック協会交通対策委員会委員

〃 板元 紀二郎 社団法人全国乗用自動車連合会交通事故防止委員会委員

〃 小野 古志郎 財団法人日本自動車研究所技監・研究主幹

兼 財団法人交通事故総合分析センター主任研究員

〃 金木 知史 損害保険料率算出機構自賠責損害調査センター損害調査部長

〃 酒井 一博 財団法人労働科学研究所常務理事・所長・研究主幹

〃 清水 勝一 独立行政法人自動車事故対策機構理事(事故防止担当)

〃 下光 輝一 東京医科大学主任教授(医学博士)

〃 関 政治 全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長

〃 園 高明 財団法人口弁連交通事故相談センター常務理事

〃 佐々木 均 社団法人日本自動車整備振興会連合会指導部長

〃 山ロ 秀二 社団法人日本自動車工業会安全・環境技術委員会安全部会副部会長

オブザーバー 冨田 征弘 社団法人日本バス協会技術部長

〃 井出 廣久 社団法人全日本トラック協会交通・環境部長

〃 岸下 清 社団法人全国乗用自動車連合会常務理事

〃 杉浦 秀明 社団法人日本自動車工業会大型車部会長

〃 知久 和弘 財団法人交通事故総合分析センター研究部研究第三課長

行 政:警察庁交通局交通企画課

厚生労働省労働基準局

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室

道路局地方道・環境課道路交通安全対策室

自動車交通局安全政策課、旅客課、貨物課、保障課、技術企画課、整備課

【重大事故⑧ 首都高速道路におけるタンクトレーラーの横転火災事故】

1.事故の概要

当該事故は、平成20年8月5時50分頃、20キロリットルの燃料を積んだタンクトレーラーが東京都内の首都高速道路の右カーブを走行中、バランスを崩して車体が左側に横転し、そのまま側壁に衝突した。タンクから燃料が漏れ出して、これに引火し火災となったものである。この事故により、当該運転者が重傷を負うとともに、火災により当該道路が大きく損傷し、2ヵ月余にわたり、通行止めとなった。

2.調査結果の概要

(1)事故に至るまでの運行状況等

当該運転者は、事故前日の23時45分頃に出勤、出庫準備を行った後、当日の0時に乗務前点呼を受けずに出庫した。途中、荷積みのため目的地に3時に到着。約2時間の休憩(うち1時間30分仮眠)をとった後、荷積みを行い、5時25分に出発。一般道を経由して自動車専用道に入った後、5時50分頃に事故を惹き起こした。事故発生までの運転者の主な行動は次のとおり。

<前々日>

出 庫 前日23時

仮眠休憩 2時35分~6時30分

休 憩 7時10分~7時40分

荷 卸 し 7時40分~9時

休 憩 9時~10時00分

荷 積 み 10時35分~11時15分

出 発 11時15分

荷 卸 し 12時30分~13時35分

出 発 13時35分

帰 庫 15時10分

点 呼 16時5分

(その後退社)

就 寝 23時頃

<前日>

起 床 6時頃

出 勤 9時25分

待 機 9時25分~16時

退 社 16時

帰 宅 17時頃

就 寝 19時

起 床 22時30分

出 勤 23時45分頃

<当日>

出 庫 0時

目的地着 3時

仮眠休憩 3時~4時55分

荷 積 み 4時55分~5時25分

出 発 5時25分

事故発生 5時50分頃

(2)事業者の概要

運輸開始年 平成5年

資本金 1,200万円

営業所数 1ケ所(当該営業所のみ)

保有車両数 46台

運行管理者の選任者数 2人

運転者数(従業員数) 42人(47人)

(3)運転者及び運行管理の概要

①運転者

当該運転者は40歳代男性で、当該事業所における勤続年数は8年である。

当該業態の車両の運転経験 8年

過去3年以内の道交法違反歴 なし

過去3年以内の事故歴 2件

②勤務時間

当該運転者の事故日前1ケ月間の勤務において、1日の拘束時間が16時間を超える勤務が6件、1日の休息期間の不十分である勤務が4件認められ、事故目前の7月下旬に集中していた。

事故前々日においては、その前日23時から出庫し帰庫したのが15時10分で、就寝が23時頃であった。また、事故前日においては、営業所に待機し特別な作業や運転を行っていなかったが、睡眠時間は3時間30分しかとれなかった。当該運転者の1ヵ月の勤務実態は次のとおり。

拘束時間 事故日1ヵ月前 316時間27分(平均13.0時間/日)

1週間前 91時間23分

運転時間 事故日1ヵ月前 171時間40分

1週間前 51時間40分

休日数 6日

③指導・監督の実施

当該営業所における指導・監督は1ケ月毎に実施されており、年1回安全運転会議として社内全体会議を行っているが、荷扱いに関することが主となっていた。

また、部門別会議として月一度実施しており、トレーラーの車両特性に関する指導として、トレーラーが横転する様子を録画した画像を用いて指導を行っていた。当該運転者は、事故日前1年間に一度当該指導を受けている。

④適性診断の受診

当該運転者は、事故日前3年間は適性診断を受診していなかった。

(4)車両の状況

当該車両はトラック・トレーラーの連結車であり、事故当時、ガソリン16キロリットル(12t)、軽油4キロリットル(3.4t)の合計20キロリットル(15.40の燃料が積まれ、満載の状態であった。

定期点検整備、日常点検の不実施は認められなかった。また、イエローカードは携帯されていた。当該車両の概要は次のとおり。

種類/トラクタ/タンクセミトレーラー

乗車定員/定員2名/-

初年度登録年/平成12年/平成3年

最大積載量/9,000kg/15,800kg

車両総重量/15,440kg/19,670kg

変速機の別/M/T/

ABSの有無/有/-

スピードリミッタ/装着/-

(5)走行環境の状況

事故現場は、自動車専用道路の合流部であり、合流手前の右カーブにおいて左側壁に赤色矢印の注意喚起の表示と黄色点滅表示が設置されている。事故当時の走行環境の状況は次のとおり。

路面状況 乾燥

制限速度 50km/h

道路形状 右カーブ(R85)

道路幅員 16.0m

(6)横転時の速度状況についての推察

当該事業者によると、当該運転者は、事故現場手前までは前後の車両の流れに乗り80km/h程度の速度で走行し、事故現場のカーブ手前でブレーキをかけて60km/h程度に減速したものの、車両が後ろから押されるような感じがあり横転したとのことであるが、運転者の記憶が曖昧であり、実際の事故時の速度状況については、現時点では不明である。

しかし、当該タンクローリーの横転という結果から、事故当時の速度を力学計算で推察すると、次のとおりである。

*********

車両の横転(ロールオーバー)は、旋回走行した時に、遠心力によって発生する「横転モーメント」が、車両重量による「横転抑制モーメント」よりも大きくなった場合に起きる。遠心力Fは次式で表される。

F=1/g×(w×V2)/R‥・(1)

F=遠心力、g=重力加速度、w=重量、V=速度、R=旋回半径

横転モーメント≧横転抑止モーメントのときは、

F×H≧w×b ・‥(2)

横転速度は、(1)式に(2)を代入して次式で表される。

V=√(bg/H)×R‥・(3)

V=横転速度、b=トレッド(輪距)の1/2、H=重心高、g=重力加速度、R=旋回半径

(3)式により、横転事故時の速度を推定する。カーブ半径をR85m、輪距1.85m、重心高2.1m(フル満載)の条件から横転速度(横G)を求めると、V1=69km/h(0.44G)と算定される。

一方、当該事故車両と同型車の実証実験によると、横Gが0.35Gを超えた場合に横転することがわかっており、実際の走行においては、サスペンションやタイヤのたわみ、積載物の重心移動等の影響を受けることから、これらを考慮し、横Gが0.35Gを超えるときの速度を算定すると、V2=61km/hとなる。

よって、横転事故時、当該車両は61km/h程度以上の速度で走行していた可能性が考えられる。

*********

これは、制限速度50km/hを超える速度であり、当該運転者は制限速度を上回る速度で走行していた可能性が考えられる。

3.要因の分析と再発防止策の検討

(1)運行管理面

①労働時間の超過等による過労運転

7月下旬にガソリンの需要が相当高まったことから、事故前1ヵ月間の運行において、改善基準告示に違反する1日の拘束時間の超過及び1日の休息期間の不足が認められ、当該運転者は過労状態にあったと考えられる。このため、当該運転者の集中力の低下した漫然運転により、急カーブに差し掛かったにもかかわらず、速度超過となった可能性が考えられる。

また、運行計画においても休憩等の指示を行っておらず、当該運転者の休息期間や前日の睡眠時間等についても把握されていない等、労務管理が十分行われていなかったことが認められる。

(考えられる再発防止策の例)

●運転者に対して改善基準告示に違反する乗務を行わせない。特に危険物を運搬する運行においては余裕のある運行計画とする。

②点呼体制の未確立

当該営業所では運行管理者が2名選任されているものの、点呼は実質的に行われておらず、乗務前点呼についてはほぼ全て、乗務後点呼についても一部は実施されておらず、点呼時における当該運転者の疲労状況の確認ができなかったものと認められる。

(考えられる再発防止策の例)

●乗務前及び乗務後点呼を対面で確実に行うため、点呼実施体制を見直す。

③基本的な安全運行等に関する指導・監督の不足

当該事業者は指導計画を立てているものの、指導内容は元請事業者や荷主からの荷の取扱いに関することが中心となっており、基本的な輸送の安全及び事故防止等に関する指導が不足していたと考えられる。

また、当該営業所では、定期的に運転者に対する適性診断の受診をさせておらず、運転者の運転行動の特性を踏まえた指導が行われなかったと考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

●危険物輸送であるため、荷扱いのみならず、基本的な輸送の安全及び事故防止等に関する指導を計測的に実施する。

●定期的に適性診断を受診させ、診断結果に基づいた個別指導を行う。

(2)運転者面

①過労による集中力の低下当該運転者は、事故前1ケ月間の運行において、拘束時間の超過及び休息期間の不足が認められることから、集中力の低下した漫然運転により、急カーブに差し掛かったにもかかわらず、速度超過となった可能性が考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

・運転者は、運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとる。

・制限速度を遵守するとともに、急カーブにおいては十分に減速する。

②タンクトレーラーの特性の理解不足

当該運転者は、トレーラーが横転する画像を用いたトレーラーの車両特性に関する指導を受けていたものの、積戴物を満載したタンクトレーラーの重心高が高いこと又は積載物が液状であることから走行状況により重心位置が変化することにより、横転しやすい車両であることを十分理解していなかった可能性が考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

・横転のメカニズムを理解し、それを考慮した防衛運転をする。

(3)走行環境面

急カーブにおける速度

事故現場となったカーブ(R85)は、大型トラック、大型トレーラーにとってみると横転する危険性の高い場所であった可能性が考えられる。

(考えられる再発防止策の例)

●カーブ手前に減速及び危険箇所であることを警告する標識を設置することが望ましい。

●制限速度を引き下げることの検討を行うことが望ましい。

※参考1:事故後、首都高速道路株式会社により実施される対策等

・カーブ手前に注意喚起看板(この先急カーブ死亡事故発生速度注意)を設置。

・カーブ手前に速度抑制を促す滑り止めのカラー舗装(赤色×黒色縞模様)を設置予定。

・カーブ手前に速度抑制を促す車速感応型LED表示板を2ケ所設置予定。

・カーブ手前で速度抑制を促すITS(高度道路交通情報システム)を利用した注意喚起情報を提供するためのアンテナを設置予定。

等

※参考2:国土交通告自動車交通局では、当該事故を受け、全国のトラック事業者に対し、運転者に対する最高速度制限の遵守及びカーブ、坂道等の道路状況に応じた運転時の基本動作の遵守について指導する等、安全運行の徹底について通達した。

≪重大事故8≫

【事故類型】 転覆・火災

<事故の概要>

【発生月時】 8月 5:50

【道路形状】 右カーブ(R85)

【天候】 晴

【路面状態】 乾燥

【運転者年齢】40歳代

【制限速度】 50km/h

【死傷者数】 死亡 0 重傷 1 軽傷 0

【危険認知速度】不明

【当該車両と同等な車両の運転経験】8年

【危険認知距離】不明

<当事者(車両)等>

【関係車両数】1(台もしくは人) 1

【車両】 トラクタ・タンクセミトレーラー

【定員】 2名

【当時の乗員数】1名

【最大積載量】 トラクタ:9,000kg、タンクセミトレーラー:15,800kg

【当時の積載量】15,400kg

【積載物品】 ガソリン16kl、軽油4kl

【乗員の負傷程度及び人数】重傷(1名)

<事故状況図>

<事故の概要>

当該事故は、平成20年8月5時50分頃、20キロリットルの燃料を積んだタンクトレーラーが東京都内の首都高速道路の右カーブを走行中、バランスを崩して車体が左側に横転し、そのまま側壁に衝突した。タンクから燃料が漏れ出して、これに引火し火災となったものである。この事故により、当該運転者が重傷を負うとともに、火災により当該道路が大きく損傷し、2ヵ月余にわたり、通行止めとなった。

事故に至る時間経過

22:30 起床

23:45 出勤

0:00 出庫

3:00 仮眠休憩

4:55 荷積み

5:25 出発

5:50 事故発生

《参 考》本報告書に用いる分析・検討結果を表す用語の取扱いについて

①断定できる場合・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合・・・「推定される」

③可能性が高い場合・・・「考えられる」

④可能性がある場合・・・「可能性が考えられる」

**********

■この調査報告書によると、昨年8月3日の多胡運輸のタンクローリーは、制限速度をオーバーして、現場の右カーブで横転したことが主原因で、背景として、運転手の拘束時間が長すぎ、過労状態だったため、集中力を欠いた漫然運転で、横転しやすい車両特性を知らなかったとされています。また、人的被害について記載されていますが、首都高が昨年10月に多胡運輸に請求すると公言した45億円余の被害金額については、何も記載がありません。

国交省は、この報告書が、首都高が多胡運輸やその関係先に請求しようとしていることを慮って、あえて報告書の冒頭に「本調査は・・・事故の刑事上又は民事上の責任を問うために行われたものではない。このため、事故調査により収集された情報は、関係者の刑事上又は民事上の責任を問う上で有効なものであると認定したものではない点について留意する必要がある」と、わざわざ但し書きを入れています。首都高は、すでに国交省から事前にこの事故調の報告書の内容は知らされているはずですから、今回の国交省の発表にたいして、特にコメントは出していません。

一方、多胡運輸側としても、マスコミから取材を受ける心配も無く、首都高からも事故調発表を契機に巨額損害賠償請求を受ける気配も無いため、当然のことながら、何事も無かったように、営業を継続中です。

当初5年後の予定だった、自動車版「事故調」を、来年1月に前倒しし、さらに今回、さらに半年以上も早めて、国交省が調査報告書の公表に踏み切った背景には、首都高がいつになっても多胡運輸に対する損害賠償請求に踏み出せない膠着状態にあるという事実が確実に絡んでいると、当会では考えています。言い換えると、今回の「事故調」の公表は、多胡運輸側と首都高との間で、この首都高史上最悪の物損事故について、打開の動きを模索するための何らかの動きを示唆するのではないか、という可能性があることです。

この膠着状態が、果たしていつまで続くのか、おそらく水面下ではいろいろな動きが行われていることでしょう。もし、安中市で14年前に発覚した安中市土地開発公社51億円巨悪横領事件のような、ウヤムヤな幕引きになるとすれば、51億円事件の真相と今回の多胡運輸との相関性が、逆に浮き彫りになるわけで、今後の展開がいよいよ注目されます。

【ひらく会情報部】