■安中市岩野谷地区の大谷西谷津にあるサイボウ環境㈱の最終処分場に、少なくとも7月29日から8月2日にかけて、得体の知れない大型トラックが、なにやら大量に廃棄物を持ち込んでいるとの情報が地元住民から寄せられました。さっそく、事の真相を確認するために、当会では8月29日付(同30日受理)で次の内容の情報開示請求を安中市に対して行いました。

↑7月末から8月上旬にかけて1520トンもの「覆土」が搬入された違法手続きの権化のサイボウ最終処分場。↑

**********

平成23年8月29日

行政文書開示請求書

〒379-0192 安中市安中1-23-13

安中市長 岡田義弘 様

安中市情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり行政文書の開示を請求します。

<開示を請求する行政文書の内容又は件名>

地元の目撃者情報によると、7月29日、8月1日、2日にかけて相当数の大型トラックが土砂のようなものをサイボウ環境㈱の最終処分場(大谷西谷津地区)に搬入したことが確認されている。この土砂のようなものは、館林市など他の自治体から持ち込まれた焼却灰や下水汚泥なのか、それとも、その飛散を防ぐための覆土なのか不明だが、3.11の震災による福島原発事故により各地で焼却灰や下水汚泥、それに上水道ろ過施設の沈殿物などに含まれる放射性物質の問題が顕在化していることから、行政では既にきちんと持ち込まれた物質の種類と量を把握されているはずである。ついては、7月1日以降8月末に至るまで、同社の最終処分場に搬入された一切の物質に関するデータ(それらの搬入をチェックする地元住民による報告書の写しや、自治体が搬入した廃棄物に含まれる放射線量の測定結果データを含む)。

ちなみに、焼却灰などの同処分場への搬入作業は、通常、サイボウ環境が所有する複数のダンプトラックで行われるようだが、7月末から8月初めにかけての搬入には、サイボウ以外のトラックが使用されており、この搬入に関する行政文書も開示請求に含む。

**********

■この背景には、現在、全国各地で深刻な問題になっている下水汚泥の焼却灰やゴミの焼却灰に含まれる放射線の問題があります。

↑得体の痴れない「覆土」。↑

サイボウ環境の最終処分場は、群馬県で3番目に作られた民営の一般廃棄物処分場であり、その設置許可に際しては、群馬県と業者がグルになり、15年近い歳月を費やして、違法行為のオンパレードにより平成18年末に完成し、平成19年1月から運営を始めたものです。

↑「覆土」なのに、全面に一度に敷き詰めている。明らかに変だ。↑

したがって、公営の処分場と異なり、散々違法行為を働いて、行政と業者の合作で許可を受けた民営の処分場の為、得体の知れない高レベルの放射線を放つ焼却灰や、除染した高レベル放射線を有する表土などの受け入れ先として、イの一番に目を付けられやすいタイプの処分場であることは間違いありません。だから、地元住民としては、得体の知れないトラックが多数、この処分場に入り、得体の知れない廃棄物を大量に持ち込んだことに懸念を抱くのも当然です。

↑地元住民らによる手作りの看板。↑

■たまたま、9月7日の東京新聞に次の記事が載りました。

**********

放射性セシウムを検出 下水汚泥の処理深刻

高崎・前橋 保管庫新設で負担増

福島第一原発事故の影響で県内の下水道汚泥から放射性物質が検出されて約3ヵ月がすぎた。県や各市が保管する汚泥や焼却灰は約4千7百トンに達する=表参照。測定値が減少して県外へ搬出を再開した市がある一方、保管庫増設などで負担増に悩む市もある。(川口晋介)

伊勢崎、太田、館林の各市の汚泥は5月、放射性セシウムの濃度が1キロ当たり180~530ベクレルを記録し、埼玉県内のコンクリート会社への搬出を停止。6月に入り、同社が当時受け入れ基準としていた同200ベクレルを下回ったため、搬出を再開した。

一方、沼田市は、委託業者の搬出先の栃木県内の肥料化業者が受け入れを停止したまま。汚泥の放射性セシウム濃度は、同コンクリート会社ならば現在受け入れている同500ベクレル未満になっているので、市は「コンクリート会社に協議をお願いするつもり」と話す。

完全に行き場がないのが、人口が多く下水処理量が多いため汚泥を焼却灰にする前橋市と高崎市。焼却により容量は減るものの、放射性セシウムは約20~30倍に濃縮され、5月には両市とも同40000ベクレル以上を測定した。

高崎市はコンクリート会社への搬出を中止。8月下旬には国が埋め立て可能とする同8000ベクレルを下回ったが「埋め立て場所が確保できない」(同市)と処理場内に保管庫を新設する方針。

「汚泥を取り出せない処理工程になっている」という前橋市も深刻。焼却灰を溶解して砂利状にし、公共工事で再利用する従前の方法を中止。処理場内に約16百万円をかけて保管庫を新設するなど関連事業費は2千万円を超え、今後も膨らむ可能性がある。

焼却灰を埋め立てしていた桐生市は、焼却前の汚泥状態で自前の最終処分場への埋め立てに切り替えた。

搬出できない自治体担当者は「国や県が処分場を整備してくれないか」と願う。

(写真)前橋市が六供町の市水質浄化センター敷地内に新設した焼却灰の保管施設(市提供)

(表)放射性物質が検出された下水道の汚泥・焼却灰処理状況

事業主体/保管量(トン)/処分状況

県 / 3900/肥料化して保管

前橋市*/ 218/保管庫増設

高崎市*/ 132/保管庫増設検討

桐生市*/ 29/場内保管

伊勢崎市/ 0/全量搬出済み

太田市 / 340/11月ごろから搬出

沼田市 / 30/搬出交渉中

館林市 / 100/搬出中

渋川市 / 40/場内保管

合計4789

(注)*は焼却灰。他は汚泥。8月末から9月上旬現在

**********

これを見て、最初に脳裏に浮かんだのは、サイボウの処分場に焼却灰を入れている安中市と館林市と沼田市のことです。安中市は浄化槽の汚泥や屎尿の処理施設を持っていますが、下水は下流の高崎市に繋がっていることから、焼却灰についてはゴミの焼却灰だけですが、館林市や沼田市については、汚泥の焼却を行っていることから、ゴミ焼却灰と称して、下水汚泥の焼却灰も紛れて持ち込む恐れがあります。

勿論、一般ゴミの焼却灰も東電福島原発事故でばら撒かれた死の灰による放射線を放っているため、こちらの放射線量の管理状況も気になるところです。

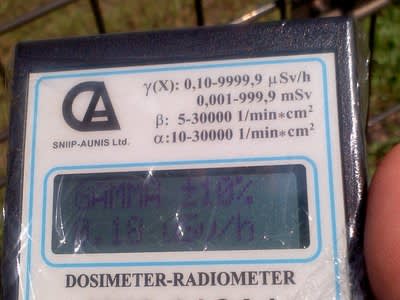

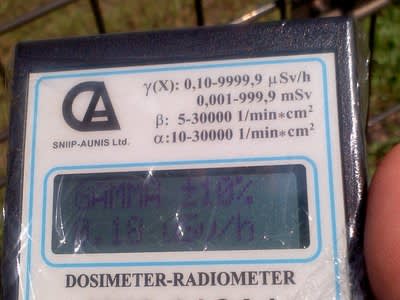

■そこで、先日、9月10日にロシア製の線量計を使って、サイボウ環境の最終処分場の周囲の放射線レベルを計測してみました。多数の得体の知れない大型トラックが持ち込んだ大量の物質が、処理に困っている放射性物質を含む焼却灰や除染表土である可能性が懸念されるからです。

周囲で計測した結果、持ち込まれた物質に最も近いフェンス脇で計測した放射線レベルが、0.25マイクロシーベルトであることが分かりました。距離的に40~50mくらい離れていますが、にもかかわらず、これだけの線量があるということは、明らかに地元住民らの懸念する放射性廃棄物が投棄されていることになります。

↑フェンスから離れた所でも0.19μSv/h。↑

↑搬入物に一番近いフェンス脇で0.25μSv/hもある。↑

↑フェンス前の斜面の草の上で0.23μSv/h。↑

↑雨水調整池。その排水口で0.17μSv/hを計測。↑

↑下流の耕作者の水利権を無視して群馬県と安中市がサイボウに作らせた灌漑用ため池。その脇で0.16μSv/hを記録。↑

↑何の権限もない地元懐柔用の一般廃棄物適正処分対策委員会事務所の小屋。↑

↑サイボウ所有のゴミ焼却灰輸送用の2台の大型トラック。↑

↑トラック駐車場所の脇のフェンスの外側で0.18μSv/hを計測。↑

↑トラック駐車場所入口フェンス前で0.18μSv/hを計測。↑

↑上流側から見た処分場の様子。↑

↑排水処理施設の横にあるサイボウの結城社長専用棟。シャワー室もあるが、従業員は使わせてもらえないという。↑

↑排水処理施設の脇で0.14μSv/h。↑

↑サイボウのトラック2台が見える。その下のゴム製遮蔽シートが変色している。水が染み出しているようだ。以前、ここは土砂崩れを起こした個所でもある。ずさんな工事と材料の品質の低下が顕著だ。↑

↑サイボウ処分場のすぐ横にある、かつてコスモス祭の会場だったところ。補助金目当てだったからこの通り長続きしない。↑

↑コスモス祭り会場跡にあるケヤキの木の根元で0.14μSv/h。岩野谷地区では、通常0.10μSv/hが平均的な線量レベルだが、サイボウ処分場の周辺では40%ほど高くなっている。↑

■そして9月12日付で安中市長から届いた行政文書部分開示決定通知書により、本日10月21日(水)午後4時から、次の情報が開示される予定でしたが、台風15号が接近していて暴風雨状態だったため、開示を受けることができず、開示時期を来週以降に延期することになりました。

ところで、開示される予定の情報ですが、当会が「7月1日以降8月末にいたるまで、サイボウの最終処分場に搬入された一切の物質に関するデータ(それらの搬入をチェックする地元住民による報告書の写しや、自治体が搬入した廃棄物に含まれる放射線量の測定結果データを含む)」及び「ちなみに、焼却灰などの同処分場への搬入作業は、通常、サイボウ環境が所有する複数のダンプトラックで行われるようだが、7月末から8月初めにかけての搬入には、サイボウ以外のトラックが使用されており、この搬入に関する行政文書も開示請求に含む」としたところ、次の情報しか開示対象とされませんでした。

①協議会日誌(部分開示。安中市情報公開条例第7条第2号に該当するとして臨時職員氏名は不開示):監視員の1日ごとの日報。全部で39ページ。

②閉門時間延長申請書(部分開示。同条例第7条第2号に該当するとして一般廃棄物適正処分対策協議会会長氏名及び個人の印影は不開示):閉門時間を延長する場合の申請書。全部で1ページ。

③受入状況報告書(開示):サイボウ環境㈱の受入状況を毎月合計した報告書。全部で2ページ。

また、「補足説明」として次の記述がありました。

(1)7月29日、8月1日、8月2日の搬入について

7月29日及び8月2日には、延長届けがあるように5時まで閉門時間の延長を行い、覆土用の砂を搬入しました。なお、8月1日は搬入予定であったが天候の都合により搬入は中止し、8月12日に延期した。処分場の維持管理の所管は群馬県であり、一般廃棄物適正処分対策協議会(以下「協議会」という。)では、覆土の搬入に関しての資料提出を求めていないが、監視員により搬入トラックの台数の連絡を受けただけであります。連絡を受けた搬入車両の台数は、7月29日が28台、8月2日が32台、8月12日が16台でした。

(2)自治体が搬入した廃棄物の放射線量について

最終処分場の維持管理の所管は県にあり、協議会としては搬入する廃棄物の放射線の測定結果データの提出は求めていません。測定結果は県のホームページで確認できるのでそちらで確認をお願いします。

(3)サイボウ環境(株)以外のトラックについて

協議会としては、廃棄物の搬入について監視員でチェックを行うものであり、覆土の搬入についての資料提出は求めていません。7月29日、8月2日及び8月12日のサイボウ以外のトラックの搬入は覆土の搬入であり、資料はありません。

■安中市長のこの説明によれば、得体の知れない大型トラックによる処分場への搬入物のチェックは、得体の知れない搬入トラック業者或いは処分場の管理者であるサイボウ環境㈱(サイボウは名義貸しだけで、この処分場の実質的な運営者は長野県佐久市のイーステージ)による「搬入物は覆土用の砂」という自己申告を、安中市はそのまま鵜呑みにしており、どこから持ち込まれたものか、また、その放射線量はいくらか、など、全く関知しようとしていないことが分かります。

もともとサイボウの処分場の覆土は、処分場を開削した際に出た掘削土砂を利用するということで群馬県の許可を得ており、外部から覆土を持ち込むことはないはずです。にもかかわらず、合計76台もの大型トラックが持ち込んだ得体の知れない搬入物(1台あたり20tと仮定すると1520tにも上る膨大な量!)について、安中市は全く検証しようとしないのです。

しかも、「処分場の維持管理の所管は群馬県だ」とか「地元民による搬入物チェックの為の対策協議会では、トラックの台数の連絡を業者から受けただけ」というとんでもない説明を安中市はしているのです。処分場の維持管理の所管は群馬県ですが、処分場に廃棄物を持ち込む業者への許認可権は安中市長にあります。得体の知れないゴミを、サイボウが持ち込んだのか、他の業者が持ち込んだのか、業者の事務所を立ち入り検査をすることができるはずです。しかし、そのようなことを岡田市長がするわけがありません。

■これまで、県外のゴミは絶対に持ち込ませない、などと群馬県や安中市はさかんに強調して、サイボウ処分場の設置を正当化してきました。サイボウは、県外の廃棄物も持ち込ませろ、と先年、安中市長を相手取り、訴訟まで起こしました。結局、安中市が勝訴して、県外の廃棄物は持ち込ませないとする安中市とサイボウとの間の協定の有効性が裁判で確認されましたが、当会はこの裁判を茶番劇と見ていました。

これまで、群馬県や安中市による規制により、県外ゴミの搬入がおおっぴらにできなかったサイボウ(=イーステージ)の最終処分場ですが、3.11の福島原発事故による放射性廃棄物問題で、一躍注目を浴びるようになりました。公営でなく民営の為、外部からの監視を受ける心配がないからです。

地元対策の為、大谷地区の住民2名を対策協議会と言う名目で、人件費を安中市とサイボウ(=イーステージ)が折半で支払っていますが、何の役にも立っていないことが、前記の安中市の説明でも明らかです。

■もうひとつ問題があります。安中市や館林市や沼田市から搬入されるゴミ焼却灰の放射線量の測定が行われていないことです。

安中市の補足説明では、「測定結果は県のホームページで確認できるのでそちらで確認をお願いします」と、この問題から逃げるだけです。

■こうなると、地元住民としての対策としては、実際に処分場の中に入って、持ち込まれた得体の知れない物質の放射線量を測定することです。

また、この件については、安中市の逃げ口上にもあるとおり、処分場の設置許可権者である群馬県にも責任があるため、さっそく文書で事実関係を確認する予定です。

それにしても、覆土という名目で、県外から大量の放射性廃棄物を持ち込んだとなると、事は重大です。当会は、群馬県と安中市の指導の下に、サイボウ最終処分場の構内の放射線量の測定を直ちに行う必要性があると考えています。

【ひらく会情報部】

↑7月末から8月上旬にかけて1520トンもの「覆土」が搬入された違法手続きの権化のサイボウ最終処分場。↑

**********

平成23年8月29日

行政文書開示請求書

〒379-0192 安中市安中1-23-13

安中市長 岡田義弘 様

安中市情報公開条例第6条第1項の規定により、次のとおり行政文書の開示を請求します。

<開示を請求する行政文書の内容又は件名>

地元の目撃者情報によると、7月29日、8月1日、2日にかけて相当数の大型トラックが土砂のようなものをサイボウ環境㈱の最終処分場(大谷西谷津地区)に搬入したことが確認されている。この土砂のようなものは、館林市など他の自治体から持ち込まれた焼却灰や下水汚泥なのか、それとも、その飛散を防ぐための覆土なのか不明だが、3.11の震災による福島原発事故により各地で焼却灰や下水汚泥、それに上水道ろ過施設の沈殿物などに含まれる放射性物質の問題が顕在化していることから、行政では既にきちんと持ち込まれた物質の種類と量を把握されているはずである。ついては、7月1日以降8月末に至るまで、同社の最終処分場に搬入された一切の物質に関するデータ(それらの搬入をチェックする地元住民による報告書の写しや、自治体が搬入した廃棄物に含まれる放射線量の測定結果データを含む)。

ちなみに、焼却灰などの同処分場への搬入作業は、通常、サイボウ環境が所有する複数のダンプトラックで行われるようだが、7月末から8月初めにかけての搬入には、サイボウ以外のトラックが使用されており、この搬入に関する行政文書も開示請求に含む。

**********

■この背景には、現在、全国各地で深刻な問題になっている下水汚泥の焼却灰やゴミの焼却灰に含まれる放射線の問題があります。

↑得体の痴れない「覆土」。↑

サイボウ環境の最終処分場は、群馬県で3番目に作られた民営の一般廃棄物処分場であり、その設置許可に際しては、群馬県と業者がグルになり、15年近い歳月を費やして、違法行為のオンパレードにより平成18年末に完成し、平成19年1月から運営を始めたものです。

↑「覆土」なのに、全面に一度に敷き詰めている。明らかに変だ。↑

したがって、公営の処分場と異なり、散々違法行為を働いて、行政と業者の合作で許可を受けた民営の処分場の為、得体の知れない高レベルの放射線を放つ焼却灰や、除染した高レベル放射線を有する表土などの受け入れ先として、イの一番に目を付けられやすいタイプの処分場であることは間違いありません。だから、地元住民としては、得体の知れないトラックが多数、この処分場に入り、得体の知れない廃棄物を大量に持ち込んだことに懸念を抱くのも当然です。

↑地元住民らによる手作りの看板。↑

■たまたま、9月7日の東京新聞に次の記事が載りました。

**********

放射性セシウムを検出 下水汚泥の処理深刻

高崎・前橋 保管庫新設で負担増

福島第一原発事故の影響で県内の下水道汚泥から放射性物質が検出されて約3ヵ月がすぎた。県や各市が保管する汚泥や焼却灰は約4千7百トンに達する=表参照。測定値が減少して県外へ搬出を再開した市がある一方、保管庫増設などで負担増に悩む市もある。(川口晋介)

伊勢崎、太田、館林の各市の汚泥は5月、放射性セシウムの濃度が1キロ当たり180~530ベクレルを記録し、埼玉県内のコンクリート会社への搬出を停止。6月に入り、同社が当時受け入れ基準としていた同200ベクレルを下回ったため、搬出を再開した。

一方、沼田市は、委託業者の搬出先の栃木県内の肥料化業者が受け入れを停止したまま。汚泥の放射性セシウム濃度は、同コンクリート会社ならば現在受け入れている同500ベクレル未満になっているので、市は「コンクリート会社に協議をお願いするつもり」と話す。

完全に行き場がないのが、人口が多く下水処理量が多いため汚泥を焼却灰にする前橋市と高崎市。焼却により容量は減るものの、放射性セシウムは約20~30倍に濃縮され、5月には両市とも同40000ベクレル以上を測定した。

高崎市はコンクリート会社への搬出を中止。8月下旬には国が埋め立て可能とする同8000ベクレルを下回ったが「埋め立て場所が確保できない」(同市)と処理場内に保管庫を新設する方針。

「汚泥を取り出せない処理工程になっている」という前橋市も深刻。焼却灰を溶解して砂利状にし、公共工事で再利用する従前の方法を中止。処理場内に約16百万円をかけて保管庫を新設するなど関連事業費は2千万円を超え、今後も膨らむ可能性がある。

焼却灰を埋め立てしていた桐生市は、焼却前の汚泥状態で自前の最終処分場への埋め立てに切り替えた。

搬出できない自治体担当者は「国や県が処分場を整備してくれないか」と願う。

(写真)前橋市が六供町の市水質浄化センター敷地内に新設した焼却灰の保管施設(市提供)

(表)放射性物質が検出された下水道の汚泥・焼却灰処理状況

事業主体/保管量(トン)/処分状況

県 / 3900/肥料化して保管

前橋市*/ 218/保管庫増設

高崎市*/ 132/保管庫増設検討

桐生市*/ 29/場内保管

伊勢崎市/ 0/全量搬出済み

太田市 / 340/11月ごろから搬出

沼田市 / 30/搬出交渉中

館林市 / 100/搬出中

渋川市 / 40/場内保管

合計4789

(注)*は焼却灰。他は汚泥。8月末から9月上旬現在

**********

これを見て、最初に脳裏に浮かんだのは、サイボウの処分場に焼却灰を入れている安中市と館林市と沼田市のことです。安中市は浄化槽の汚泥や屎尿の処理施設を持っていますが、下水は下流の高崎市に繋がっていることから、焼却灰についてはゴミの焼却灰だけですが、館林市や沼田市については、汚泥の焼却を行っていることから、ゴミ焼却灰と称して、下水汚泥の焼却灰も紛れて持ち込む恐れがあります。

勿論、一般ゴミの焼却灰も東電福島原発事故でばら撒かれた死の灰による放射線を放っているため、こちらの放射線量の管理状況も気になるところです。

■そこで、先日、9月10日にロシア製の線量計を使って、サイボウ環境の最終処分場の周囲の放射線レベルを計測してみました。多数の得体の知れない大型トラックが持ち込んだ大量の物質が、処理に困っている放射性物質を含む焼却灰や除染表土である可能性が懸念されるからです。

周囲で計測した結果、持ち込まれた物質に最も近いフェンス脇で計測した放射線レベルが、0.25マイクロシーベルトであることが分かりました。距離的に40~50mくらい離れていますが、にもかかわらず、これだけの線量があるということは、明らかに地元住民らの懸念する放射性廃棄物が投棄されていることになります。

↑フェンスから離れた所でも0.19μSv/h。↑

↑搬入物に一番近いフェンス脇で0.25μSv/hもある。↑

↑フェンス前の斜面の草の上で0.23μSv/h。↑

↑雨水調整池。その排水口で0.17μSv/hを計測。↑

↑下流の耕作者の水利権を無視して群馬県と安中市がサイボウに作らせた灌漑用ため池。その脇で0.16μSv/hを記録。↑

↑何の権限もない地元懐柔用の一般廃棄物適正処分対策委員会事務所の小屋。↑

↑サイボウ所有のゴミ焼却灰輸送用の2台の大型トラック。↑

↑トラック駐車場所の脇のフェンスの外側で0.18μSv/hを計測。↑

↑トラック駐車場所入口フェンス前で0.18μSv/hを計測。↑

↑上流側から見た処分場の様子。↑

↑排水処理施設の横にあるサイボウの結城社長専用棟。シャワー室もあるが、従業員は使わせてもらえないという。↑

↑排水処理施設の脇で0.14μSv/h。↑

↑サイボウのトラック2台が見える。その下のゴム製遮蔽シートが変色している。水が染み出しているようだ。以前、ここは土砂崩れを起こした個所でもある。ずさんな工事と材料の品質の低下が顕著だ。↑

↑サイボウ処分場のすぐ横にある、かつてコスモス祭の会場だったところ。補助金目当てだったからこの通り長続きしない。↑

↑コスモス祭り会場跡にあるケヤキの木の根元で0.14μSv/h。岩野谷地区では、通常0.10μSv/hが平均的な線量レベルだが、サイボウ処分場の周辺では40%ほど高くなっている。↑

■そして9月12日付で安中市長から届いた行政文書部分開示決定通知書により、本日10月21日(水)午後4時から、次の情報が開示される予定でしたが、台風15号が接近していて暴風雨状態だったため、開示を受けることができず、開示時期を来週以降に延期することになりました。

ところで、開示される予定の情報ですが、当会が「7月1日以降8月末にいたるまで、サイボウの最終処分場に搬入された一切の物質に関するデータ(それらの搬入をチェックする地元住民による報告書の写しや、自治体が搬入した廃棄物に含まれる放射線量の測定結果データを含む)」及び「ちなみに、焼却灰などの同処分場への搬入作業は、通常、サイボウ環境が所有する複数のダンプトラックで行われるようだが、7月末から8月初めにかけての搬入には、サイボウ以外のトラックが使用されており、この搬入に関する行政文書も開示請求に含む」としたところ、次の情報しか開示対象とされませんでした。

①協議会日誌(部分開示。安中市情報公開条例第7条第2号に該当するとして臨時職員氏名は不開示):監視員の1日ごとの日報。全部で39ページ。

②閉門時間延長申請書(部分開示。同条例第7条第2号に該当するとして一般廃棄物適正処分対策協議会会長氏名及び個人の印影は不開示):閉門時間を延長する場合の申請書。全部で1ページ。

③受入状況報告書(開示):サイボウ環境㈱の受入状況を毎月合計した報告書。全部で2ページ。

また、「補足説明」として次の記述がありました。

(1)7月29日、8月1日、8月2日の搬入について

7月29日及び8月2日には、延長届けがあるように5時まで閉門時間の延長を行い、覆土用の砂を搬入しました。なお、8月1日は搬入予定であったが天候の都合により搬入は中止し、8月12日に延期した。処分場の維持管理の所管は群馬県であり、一般廃棄物適正処分対策協議会(以下「協議会」という。)では、覆土の搬入に関しての資料提出を求めていないが、監視員により搬入トラックの台数の連絡を受けただけであります。連絡を受けた搬入車両の台数は、7月29日が28台、8月2日が32台、8月12日が16台でした。

(2)自治体が搬入した廃棄物の放射線量について

最終処分場の維持管理の所管は県にあり、協議会としては搬入する廃棄物の放射線の測定結果データの提出は求めていません。測定結果は県のホームページで確認できるのでそちらで確認をお願いします。

(3)サイボウ環境(株)以外のトラックについて

協議会としては、廃棄物の搬入について監視員でチェックを行うものであり、覆土の搬入についての資料提出は求めていません。7月29日、8月2日及び8月12日のサイボウ以外のトラックの搬入は覆土の搬入であり、資料はありません。

■安中市長のこの説明によれば、得体の知れない大型トラックによる処分場への搬入物のチェックは、得体の知れない搬入トラック業者或いは処分場の管理者であるサイボウ環境㈱(サイボウは名義貸しだけで、この処分場の実質的な運営者は長野県佐久市のイーステージ)による「搬入物は覆土用の砂」という自己申告を、安中市はそのまま鵜呑みにしており、どこから持ち込まれたものか、また、その放射線量はいくらか、など、全く関知しようとしていないことが分かります。

もともとサイボウの処分場の覆土は、処分場を開削した際に出た掘削土砂を利用するということで群馬県の許可を得ており、外部から覆土を持ち込むことはないはずです。にもかかわらず、合計76台もの大型トラックが持ち込んだ得体の知れない搬入物(1台あたり20tと仮定すると1520tにも上る膨大な量!)について、安中市は全く検証しようとしないのです。

しかも、「処分場の維持管理の所管は群馬県だ」とか「地元民による搬入物チェックの為の対策協議会では、トラックの台数の連絡を業者から受けただけ」というとんでもない説明を安中市はしているのです。処分場の維持管理の所管は群馬県ですが、処分場に廃棄物を持ち込む業者への許認可権は安中市長にあります。得体の知れないゴミを、サイボウが持ち込んだのか、他の業者が持ち込んだのか、業者の事務所を立ち入り検査をすることができるはずです。しかし、そのようなことを岡田市長がするわけがありません。

■これまで、県外のゴミは絶対に持ち込ませない、などと群馬県や安中市はさかんに強調して、サイボウ処分場の設置を正当化してきました。サイボウは、県外の廃棄物も持ち込ませろ、と先年、安中市長を相手取り、訴訟まで起こしました。結局、安中市が勝訴して、県外の廃棄物は持ち込ませないとする安中市とサイボウとの間の協定の有効性が裁判で確認されましたが、当会はこの裁判を茶番劇と見ていました。

これまで、群馬県や安中市による規制により、県外ゴミの搬入がおおっぴらにできなかったサイボウ(=イーステージ)の最終処分場ですが、3.11の福島原発事故による放射性廃棄物問題で、一躍注目を浴びるようになりました。公営でなく民営の為、外部からの監視を受ける心配がないからです。

地元対策の為、大谷地区の住民2名を対策協議会と言う名目で、人件費を安中市とサイボウ(=イーステージ)が折半で支払っていますが、何の役にも立っていないことが、前記の安中市の説明でも明らかです。

■もうひとつ問題があります。安中市や館林市や沼田市から搬入されるゴミ焼却灰の放射線量の測定が行われていないことです。

安中市の補足説明では、「測定結果は県のホームページで確認できるのでそちらで確認をお願いします」と、この問題から逃げるだけです。

■こうなると、地元住民としての対策としては、実際に処分場の中に入って、持ち込まれた得体の知れない物質の放射線量を測定することです。

また、この件については、安中市の逃げ口上にもあるとおり、処分場の設置許可権者である群馬県にも責任があるため、さっそく文書で事実関係を確認する予定です。

それにしても、覆土という名目で、県外から大量の放射性廃棄物を持ち込んだとなると、事は重大です。当会は、群馬県と安中市の指導の下に、サイボウ最終処分場の構内の放射線量の測定を直ちに行う必要性があると考えています。

【ひらく会情報部】