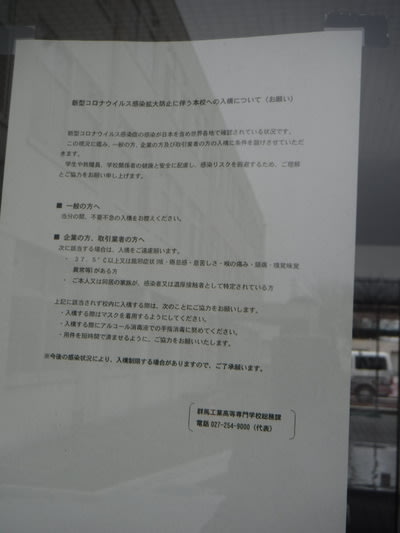

↑東京地裁・東京高裁のある霞ヶ関の裁判所合同ビル。令和3年3月9日午後1時撮影。↑

■群馬高専アカハラ犯・雑賀洋平の沼津逃亡中、その異動期間がなぜか秘匿されて文書開示がなされてきた問題について、当会ではここに争点を絞った訴訟をあえて東京地裁に提起し、第二次訴訟と呼称することにしました。第二次訴訟において当会は、1年間をかけて被告高専機構のデタラメ極まる言い分をひとつひとつ丹念に潰していき、誰の目にも高専機構の敗色が濃厚になりつつありました。

ところが、時間稼ぎしている間に雑賀本人の群馬帰還と担任就任強行を成功させたことで「目的達成」と考えたのか、高専機構は問題とされた処分ごと突如消滅させてハシゴを外す「訴訟おじゃん作戦」を発動してきました。

この事態に、当会では緊急で訴えの変更を申し立てましたが、あろうことか清水知恵子裁判長はそれを問答無用で却下し、一方で被告高専機構の卑怯極まる作戦を素通しで認め、「請求に理由なし」として原告当会の全面敗訴判決を出してしまいました。オマケに、なぜか理由の記載も一切ないまま訴訟費用もすべて原告負担にされていました。

当会としては、この稀代のトンデモ判決を断じて認容するわけにいかないとの結論に達し、2020年12月8日に東京高裁へと控訴を行い、次いで本年1月27日に控訴理由書を提出しました。あとは、3月9日に決まった控訴審の口頭弁論期日を控え、被控訴人となった高専機構からの控訴答弁書を待つ番になりました。

○2020年11月25日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】第一次訴訟98%敗訴・第二次訴訟全面敗訴のダブル不当判決に仰天!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3244.html

○2020年12月10日:【高専過剰不開示体質是正訴訟・報告】隠蔽体質追認のダブル不当判決に抗うべく東京高裁に両件控訴!↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3252.html

○2021年2月1日:【高専過剰不開示体質是正訴訟】控訴理由書を提出し初回弁論日3/9決定の第二次訴訟控訴審…早速の暗雲?↓

https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3275.html

■すると、口頭弁論の約2週間前となる2月24日、いつもの高専機構御用達弁護士からの2月22日付け控訴答弁書、および付属の証拠説明書・乙7号証が当会事務局に郵送で送られてきました。

高専機構が頼りにする銀座の田中・木村法律事務所から送達されてきた控訴答弁書等一式の内容は以下のとおりです。

●第二次訴訟控訴審・高専機構の控訴答弁書等一式 ZIP ⇒ 20210224tir.zip

*****送付書兼受領書*****

準備書面等の送付書

令和3年2月22日

下記のとおり書類をご送付いたします。

受領書欄に記名・押印のうえ,この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。

●送付先:

東京高等裁判所第2民事部 御中

FAX 03-3580-3840

控訴人 市民オンブズマン群馬 御中

FAX 027-224-6624

●発信者:

〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階

被控訴人訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆

TEL:03-3573-7041 FAX:03-3572-4559

●事件番号:令和2年(行コ)第259号

●当事者名:

控訴人 市民オンブズマン群馬

被控訴人 独立行政法人 国立高等専門学校機構

●次回期日:令和3年3月9日(火)午後2時

●文書名:答弁書、証拠説明書(R3.2.22付)、乙第7号証

●送信枚数: 枚

●相手方への送信の有無:有

=====受領書=====

受 領 書

東京高等裁判所第2民事部 御中 (FAX:03-3580-3840)

被控訴人訴訟代理人 弁護士 木村美隆 宛 (FAX:03-3572-4559)

上記書類を受領しました。

令和 年 月 日

控訴人

通信欄:

**********

*****答弁書*****

令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件

控訴人 市民オンブズマン群馬

被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

答 弁 書

令和3年2月22日

東京高等裁判所第2民事部 御中

(送達場所)

〒104-0061

東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階

田中・木村法律事務所

電話 03(3573)7041番

FAX 03(3572)4559番

被控訴人訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆

同 藍 澤 幸 弘

記

控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

との判決を求める。

控訴の理由に対する反論

1 原審における訴えの変更申立に関する控訴人の主張について

控訴人は,原判決が控訴人(原告,以下原審における手続についても,単に「控訴人」と記載し,被控訴人についても同様とする)の訴えの変更申立を認めずに請求を却下したことについて,著しく信義則にもとるものであり,請求を却下したことは職権の濫用であると主張する。

しかし,原審において被控訴人(被告)が第3準備書面を提出して,原審における控訴人の請求の趣旨に対応する形で不開示部分を開示したこと(乙4から6),これにより控訴人の請求に訴えの利益が失われたことは原判決(第3,2項)の認定するとおりであり,控訴人の訴えの変更申立の時点で,原審における訴訟の全部が裁判をするのに熟していたことは明らかである。

被控訴人が,控訴人の原審における請求の趣旨に対応する形で不開示部分を開示した理由は,再開示決定(乙4) の時点で,開示請求の対象となる教員の教員交流制度における派遣期間が満了し,対象教員が派遣元校に復帰していることが明らかであった,という個別事情を踏まえ,原審における手続を早期に終了させるためである。これに対し,控訴人の訴えの変更申立が認められた場合には,被控訴人における教員交流制度の派遣期間が一般的に外部に公開されたものであり,開示情報に該当するかどうか,という争点について主張整理の手続が引き続き行われることとなる。控訴人による訴えの変更申立の時点で,原審における訴訟の全部が裁判をするのに熟していたことは上記のとおりであり,控訴人の訴えの変更申立を認めることにより訴訟手続が原審の手続が著しく遅滞することとなること(民事訴訟法143条1項但書)は明らかである。

控訴人は,訴えの変更申立を認めないことが著しく信義則にもとり,訴えの変更を認めずに原告の請求を却下したことは職権濫用に当たると主張する。しかし,そもそも原審において被控訴人の再開示決定(乙4)より前の段階で,控訴人が訴えの変更申立をすることができなかったといった事情はない。控訴人の訴えの変更申立は,控訴人が控訴理由書で自ら述べるように,被控訴人の再開示決定により,訴訟提起時の請求の趣旨について訴えの利益が消滅したにもかかわらず,原審における「訴えの利益を確保するためやむをえず」(控訴理由書2頁)なされたものでしかない。このように,控訴人は訴えの利益を確保するために争点の範囲を拡大させようとしたのであり,この控訴人の訴えの変更申立を認めなかった原審の判断は,何ら信義則に反し,職権濫用にあたるものではない。

控訴人の本件控訴に,理由がないことは明らかである。

2 訴訟費用に対する原判決の判断への不服申立について

訴訟費用の負担の裁判に対しては,独立して上訴することができない(民事訴訟法282条)が,これは訴訟費用の裁判が本案の裁判に付随してなされるものであることに鑑み,この裁判と離れて費用の裁判のみの当否を上訴審で判断させることを回避したものである。

そして,故意に本案について理由なき上訴をして費用の裁判のみに対する上訴の目的を遂げようとする脱法行為を阻止するため,たとえ本案の裁判とともに費用の裁判に対し上訴が申し立てられた場合でも,本案に対する上訴が理由なきものとされ,本案の裁判が変更されないようなときは,費用の裁判もまた変更すべきではなく,この点に関する不服の申立は許されない(以上につき,最判昭29.1.28民集8.1.308(乙8))。

控訴人は,本件控訴において,原判決が訴訟費用を原告(控訴人)の負担とする旨判断したことについて,その判断理由や根拠法令を一切記載していないと主張する。

しかし,控訴人の原判決の本案に対する控訴に理由のないことは,前記のとおりであり,原判決における費用の裁判も変更すべきではなく,この点に対する不服申立は許されない。

控訴人による費用の裁判に対ずる不服申立が認められないことは,明らかである。

以上

**********

*****証拠説明書*****

令和2年(行コ)第259号

控訴人 市民オンブズマン群馬

被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

証 拠 説 明 書

令和3年2月22日

東京高等裁判所第2民事部 御中

被控訴人訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆

同 藍 澤 幸 弘

記

●号証:乙7

○標目:判例(最判昭29.1.28)

○原本・写:写し

○作成年月日:R3.2

○作成者:ウエストロージャパン株式会社

○立証趣旨:本案に対する上訴が理由なきものとされ,本案の裁判が変更されないときは,費用の裁判もまた変更すべきではなく,この点に関する不服の申立は許されないこと

**********

●乙7(最判昭29.1.28):上記掲載資料内のとおり。

またはhttps://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/057344_hanrei.pdf(裁判所公式データベース掲載の同一判例)

■このように、被控訴人となった高専機構は、地裁審で清水裁判長からプレゼントしてもらったトンデモ肩入れ判決を何としても既成事実とすべく、あらゆるムチャクチャを並べ立ててきました。

高専機構が、「再開示決定」を軸とした訴訟オジャン作戦を発動したことによってはじめて、同様情報を不開示とする妥当性と、それまで不当に応訴を続けて当会に無駄な負担を掛け続けてきた責任を問う必要性が生じたことは、火を見るより明らかな事実です。

それにも関わらず、高専機構は、「被控訴人の再開示決定より前の段階で,控訴人が訴えの変更申立をすることができなかったといった事情はない」などと呆れた事実無根の大ウソを付いてきました。

しかも、原判決において訴訟費用までなぜか全額当会負担とされたことについては、その妥当性には一切踏み込まず、筋違いの最高裁判決まで持ち出して、「変更は許されない」の一点張りです。千歩譲っても、この最高裁判例は、本筋の事件及びそれに附随した訴訟費用負担の両方について、下級審でキチンと合理的に判断を行っていた場合、という大前提があるはずです。本件の地裁判決は、訴訟費用の負担について、理由も法的根拠も判断も一切示さなかった無法判決なのですから、この判例を適用することはできないはずです。

■また今回、高専機構側は、控訴答弁書の提出を控訴審口頭弁論の2週間前に持ってきました。

ここで一言断っておくと、裁判における書面とりわけ答弁書の提出タイミングについては、統一された見解はなくそれぞれの事情や好みにより、1週間前ではなく2週間前に設定されてくることは特に珍しくありません。

ただし、高専機構とその御用達である田中・木村法律事務所に話を限定すると、当会が闘ってきたこれまでの高専関連訴訟の数々において何回も提出されてきた「答弁書」は、おおむね初回口頭弁論の1週間前±4日程度のタイミングで来ています。すると本件控訴審においては、木村・藍澤弁護士らがあえて早めに答弁書提出日を設定してきた可能性がうかがえます。

既報のとおり、トンデモ地裁判決を出した清水知恵子裁判長から審理を引き継いだ白石史子裁判長は、裁判所庁舎前で連日立て看板を立てられて抗議される程度には、行政寄り不当判決の常習犯のようです。現実に、裁判が始まる前から機構優遇の姿勢が見え隠れしてもいます。

すると、木村・藍澤弁護士らの意図としては、「勝ち」を盤石にするために、答弁書を早期に出して白石裁判長らに方針を固めさせ、出来レースをより確実にしてしまおうという狙いがあることも考えられます。そうなると、東京高裁の口頭弁論では、白石裁判長が控訴人当会に反論の機会を与えず、問答無用で即日結審にかかろうとする展開も見え見えです。

当会では、こうした想定のもと準備を整えて、3月9日の口頭弁論期日に臨むことにしました。

■口頭弁論当日、当会出廷者が高崎駅に着くと、西口のタクシー乗り場の脇にある郵便ポストに、長野高専宛と高専機構本部宛の法人文書開示請求書をそれぞれ普通郵便で投函しました。当会の担当者が全員多忙を極めており、郵便局に寄る暇すら確保できなかったために手っ取り早い方法を選択したものでしたが、長野高専宛の請求書をめぐって間もなくこのスキを容赦なく突かれ、余計に面倒臭い事態に発展する(https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3284.html)とは、この時の当会出廷者は知る由もありませんでした。さっそく、午前11時46分高崎発のはくたか558号に乗り、午後0時36分に東京駅に到着しました。

そして、午後0時46分に丸の内線に乗り、同50分に霞ヶ関駅に到着しました。改札を出ると、地上の方から階段口を伝って、拡声器でガナリ立てる声が聞こえました。一体何事かと思い、地表に出てみると、裁判所の前に黒山の人だかりが見えました。

近づいてみると、街宣車が歩道に横付けされており、付けられた垂れ幕には「六千人虐殺も嘘 徴用工強制連行も嘘」「追悼に名を借りた政治集会を許可するな」「我々の先祖へのヘイトスピーチやめろ」「真実の関東大震災 石原町犠牲者慰霊祭」「六千人の嘘に友好なし謝罪不要」と書かれていました。街宣車の脇に目を落とすと、「北朝鮮総連の奴隷狩りを許すな」「13歳で拉致された寺越武志」と書いたプラカードが掲げられており、そのプラカードの前あたりで、初老の男がスピーカーのマイクを手にガナリ立てていました。

そのすぐ周りには、カウンター・デモとして「ヘイトスピーチやめなさい」「NO MORE HATE SPEECH」と書いたプラカードを掲げ抗議する集団も見えます。緊急事態宣言発令中とは到底思えない人混みの中には、警察官や裁判所の係官らしき者もおり、辺りは騒然とした雰囲気です。

どうやら、北朝鮮の拉致事件に反対する集団と、それに抗議する人たちのようです。あとでネットで調べてみると、「そよ風」という新興右派団体が裁判所の前で示威活動をしていたことが判明しました。この日までに学校法人「東京朝鮮学園」が、運営する朝鮮大学校(東京都小平市)の周辺で同校などを非難する街宣活動をしていた男性の活動禁止を求めた仮処分手続きで、東京地裁立川支部(河田泰常裁判官)が、学校正門から半径500メートル以内での演説やシュプレヒコールの禁止を命じる決定を出したことに抗議して、この霞ヶ関の東京地裁前で抗議の集会を開いたものとみられます。

北朝鮮による拉致問題は絶対に許してはならない国際犯罪であり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる極めて重大な問題であり、日本国民として決して黙してはならないと思います。ただし、どう考えても、徴用工強制連行や関東大震災での朝鮮人虐殺などの歴史的事件やいわゆる朝鮮学校の存在が、拉致問題とその解決、拉致被害者の救済に関係するとは到底思えません。耳をつんざく大音量で、暴言に近い糾弾を繰り返せば、通行人から不快に思われこそすれ支持はされないでしょう。主張の内容や方法について、最低限の節度を保ちながらでないと、せっかくの思いも周囲に伝えづらくなります。

この新興右翼団体が「そよ風」と名乗っている背景には、現在もなお北朝鮮にいるであろう拉致被害者に向け、毎日日本政府が放送しているラジオ放送「ふるさとの風」が関係しているのかもしれません。であれば、「そよ風」に相応しい音量と内容でのアジテーションが望まれます。

※北朝鮮による日本人拉致問題:北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」/日本語番組↓

https://www.rachi.go.jp/jp/shisei/radio/radio_j.html#R2

■5分程その騒動現場を眺めてから、裁判所庁舎に入り、さっそく開廷予定場所の東京高裁8階に上がりました。822号法廷前に辿り着くと、開廷表に確かに当会の事件(令和2年(行コ)第259号)の記載があります。

*****東京高裁822号法廷開廷表(3月9日)*****

令和3年3月9日 火曜日

●開始/終了/予定:11:00/第1回弁論

○事件番号/事件名:令和2年(ネ)第4269号、同第4415号/損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件

○当事者:選定当事者石黒公子外/島崎量、川内香(旧氏名)

○代理人:-

○担当:第2民事部BE係

裁判長 白石史子

裁判官 浅井憲

裁判官 湯川克彦

書記官 風間新

●開始/終了/予定:11:30/第1回弁論

○事件番号/事件名:令和3年(ネ)第19号、同第560号/離婚等請求控訴事件、同附帯控訴事件

○当事者:ヤシロ・キャサリン/矢代晃乙

○代理人:-

○担当:第2民事部AB係

裁判長 白石史子

裁判官 湯川克彦

裁判官 沢井久文

書記官 岡松真理

●開始/終了/予定:14:00/第1回弁論

○事件番号/事件名:令和2年(行コ)第259号/法人文書不開示処分取消請求控訴事件

○当事者:市民オンブズマン群馬/独立行政法人国立高等専門学校機構

○代理人:―

○担当:第2民事部AB係

裁判長 白石史子

裁判官 湯川克彦

裁判官 澤井久文

書記官 風間新

●開始/終了/予定:14:30/15:30/第1回弁論

○事件番号/事件名:令和2年(ネ)第4306号/貸金返還請求控訴事件

○当事者:長澤竜太/高橋竜

○代理人:―

○担当:第2民事部EA係

裁判長 白石史子

裁判官 浅井憲

裁判官 澤井久文

書記官 久次幸佳

**********

■その時点でまだ午後1時20分なので、16階にある東京高裁第2民事部窓口に行き、事前に用意していた手数料還付請求書を提出することにしました。本件控訴の際、いつも通り手数料1万9500円を支払い、窓口でも何事も無く受理されたのですが、「東京地裁での一審で「却下」(請求につき判断せず)の判決が言い渡されていたため、訴訟費用の規定にしたがって半額の9750円となるため、申し出れば半額を還付する」と第2民事部の風間書記官から指示が出されていたのです。同書記官からは「特に急ぎでもないので、次回、高裁に来る機会の提出で構わない」と言われており、この機会に以下の手数料還付申立書を提出することにしていました。

*****手数料還付申立書*****ZIP ⇒ iitirj.zip

令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件

控訴人 市民オンブズマン群馬

被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

手数料還付申立書

令和3年3月9日

東京高等裁判所第2民事部 御中

申立人 市民オンブズマン群馬

上記代表 小川 賢 印

頭書事件について,下記のとおり手数料の還付を申し立てます。

記

1 納付した手数料 1万9500円

2 還付を求める金額 9750円

理由:申立人(頭書事件の控訴人)は,控訴の際,民事訴訟費用等に関する法律の3ないし4条,および同法別表第1の1ないし2項の規定に基づき上記手数料を納付した。しかしその際,原審請求について判断をせず却下した原判決にかかる控訴であるにも関わらず,同表4項の規定が適用されていなかった。したがって,同法9条1項の規定に基づき,その差額の還付を求める。

以上

**********

東京高裁第2民事部の窓口で、コロナ対策用のビニールカーテン越しに、中に向かって「手数料還付の件で」声を掛けました。すると、まず手前に居た女性職員がこちらを向きましたが、その奥で午後の裁判の準備中だった男性の書記官もワンテンポ遅れて気付き、席から立ちあがってこちらにやって来ました。「小川といいます。電話でいつもすいません。例の手数料還付の件で、この様式でよろしいのか、ちょっと見てもらえますか」と申立書を提示すると、風間書記官は「これでじゃあ、まずは受け付けて、何かあれば連絡を差し上げます」と言って受領してくれました。当方からは「分かりました。ではご連絡お待ちしています」と返しました。

そのまま当会出廷者が「今日はよろしくお願いします」と言いつつ窓口を去ろうとすると、風間書記官が「822号法廷になりますので、10分くらい前に開けておきますので」と声を掛けてきたので、「分かりました。まだ時間があるので、ちょっと腹ごしらえをしてきます」と返事をしました。まだ昼食を摂っていなかったので、戦の前の腹ごしらえとして、地下1階の食堂で遅めの昼食をゆっくり摂りました。

■昼食のあと、8階の待合室で時間まで待機していました。定刻10分前ごろ、風間書記官の言ったとおり、傍聴席側のドアが開けられる音がしたので、7分前に法廷に入りました。出頭カードに署名して中に入り、控訴人席に座っていると、風間書記官が声を掛けてきました。控訴にあたり、原告適格の証明書を提出したのが昨年12月末だったところ、当会の(役員選出をする)総会は毎年1月に行われるため、その後代表者に変更がないかという点が気になっているようです。

風間書記官:あのう、この時点での確認だけなんですけど、通常であればこの定例会報告みたいなのがあるようですが。

当会出廷者:ああ、最新のものですか。

風間書記官:はい、最新の、今年もやりました?

当会出廷者:やりました。

風間書記官:やりました?……そうすると、また代表ということに決まったんですかね?

当会出廷者:(今年)1月の下旬に総会をして続投と決まりました。ではその議事録を(また提出してほしいということでしょうか)?

風間書記官:いや、大丈夫です。あくまでこの控訴時のものは、去年のもので、とりあえずは大丈夫です。今現在も小川さんということでよろしいですか?

当会出廷者:そうです。(今年)1月に同じように(総会で代表者の選出を)やりましたので。

風間書記官:引き続き継続ということで、分かりました。

風間書記官が確認を終えて離れていったあと、またしばらく動きを待っていると、開廷寸前になって、被控訴人・高専機構の訴訟代理人である藍澤弁護士と、機構本部からと思われる一人の男性職員が、一緒に部屋に入ってきました。その随伴職員は眼鏡をかけ、灰色のジャケットを着て、緑黒2色の斜めストライプが入ったネクタイを締めていました。

随伴の機構職員は傍聴席に座り、一方で藍澤弁護士はそのまま法廷の中に入ってきて、被控訴人席に着座しました。

■定刻の午後2時、本控訴審を担当する白石史子裁判長が、2名の男性裁判官を従えてつかつかと入廷してきました。一同一礼のあと書記官が、「令和2年(行コ)第259号、控訴人・市民オンブズマン群馬、被控訴人・独立行政法人国立高等専門学校機構」と事件番号と当事者名を読み上げました。

冒頭、白石裁判長が「控訴人は、控訴状と控訴理由書を陳述されますね?」と控訴人である当会に確認を求めてきたので、「陳述します」と答えました。

裁判長は「はい。被控訴人は、(控訴)答弁書を陳述されますね?」と今度は被控訴人高専機構の訴訟代理人に向かって確認を求めたところ、藍澤弁護士は「……」と無言で頷きました。

裁判長は「双方とも、原判決に示すとおり、原審の口頭弁論を陳述することでよろしいですか?」と言い、双方「はい」と言いました。

次いで裁判長は「証拠の関係ですが、甲号証が甲の19号証で写しということでよろしいでしょうか?」と控訴人に尋ねたので、控訴人は「はい、写しで提出します」と答えました。

裁判長は「はい。乙号証が乙の7号証で写しということですね?」と今度は被控訴人に確認を求めると、藍澤弁護士は「はい」と言いました。

裁判長はそれを聞くと「頂いたものは以上で間違いないでしょうか?」と双方に尋ねました。双方とも「はい」と答えました。

■そこまで確認を終えると、裁判長はさっそく「はい、それでは、これで現審を……」と審理終結宣言をしようとしました。

控訴人当会の出廷者は間髪を入れずに「ちょっとすいません! 答弁書を読ませていただいたのですが、色々な、何といいますか、詭弁とか、ちょっと言葉を選ばずに言いますが、内容に瑕疵があるので、一度、再反論の形で、もう一度、弁論をお許しいただけますでしょうか?」と、待ったをかけました。

裁判長は驚いた様子で「うーん。ちょっと今の話しだけだと、もう一度というのは難しいですが、まあ、あのう、どういうふうに反論され、また、こちら側でまた反論という状態になるので、(再度の弁論は)できませんが、あのう、出されたら、拝見して、口頭弁論は終わりますが、裁判所として、そのまま判断できるものがあれば判断します」と、即席で頭を動かしながらも、再度の口頭弁論は許さないという旨を早口で述べました。

当会出廷者は、事前想定通りの展開になっているのを確信し、「わかりました。裁判長がそう仰るのであれば、それを尊重したいと思いますけれど」と返してみると、裁判長は「すぐに、であれば」と口にしました。その流れを逃さず、控訴人から「ええ、実は、あの……」と提案の姿勢を示すと、裁判長は「はい」とこちらに注目しました。

■そのタイミングで、当会出廷者は、「控訴人として、ここに(準備書面を)用意しましたので、ここでこれをこの場、今この場で陳述させていただきます。で、これを提出しますので、よろしくお願いします」と、「陳述させていただきます」を強調しながら発声しました。実は、白石裁判長が次回口頭弁論を許さなかった場合の備えとして、当日提出用の反論準備書面(内容後述)をあらかじめ用意しておいたのでした。

すると白石裁判長は多少狼狽したかの様子で「ちょっと、はい、あのう、部数はあるんですか?」と質問してきたので、控訴人は「ええ、部数はございます。正副」と、カバンから準備書面を取り出しながら返事をしました。

裁判長はそれを見て「じゃあ、(控訴人から準備書面を)受け取っていただけますか」と書記官に指示しました。控訴人当会は、「はい、お願いします。すいません、風間さん、お願いします」と書記官に声を掛けて、準備書面の正副2部を手渡しました。風間書記官は「ああ、わかりました」と言って、控訴人から準備書面を受け取ると、裁判長と被控訴人訴訟代理人の藍澤弁護士に配りました。控訴人はそのタイミングに合わせて「お忙しいでしょうから用意してきました」と声を掛けました。

控訴人当会からの突然の準備書面提出に、白石裁判長は面食らった様子で、裁判長の右側(傍聴席から向かって左側)の陪席裁判官にも準備書面を見せて中身に目を通し始め、時々、何やらこそこそ話し合っていました。

控訴人当会が準備書面を緊急提出してから1分40秒ほど経過したあたりで、白石裁判長が「合議をしますので、しばらく退席します」と言って立ち上がり、陪席裁判官2名と共に、裏手に去っていきました。

当会としても、当日緊急提出の形になる準備書面が不受理にされる可能性も十分に覚悟しており、その場合は「次回口頭弁論開催を許さず、他方で準備書面も受理しないなら、控訴人の反論陳述機会を完全に奪っており、不当極まる」と断固として抗議する心積もりでした。審理の天秤が最初から圧倒的に機構寄りなのは見え見えですから、白石裁判長らの「心証」に精一杯配慮しても無駄なのは明らかであり、そうであれば一本でも多く釘を刺して抵抗すべきという判断です。白石裁判長らが奥でどのような結論に到達しているのか、緊張と沈黙の数分間が流れました。

■そして、別室でおよそ3分半協議したと思われるあたりで、白石裁判長が2名の陪席裁判官とともに法廷に戻ってきました。

再び着席した裁判長は「今、拝見しました。まず、被控訴人の方でどういうふうに対応するつもりでございますかね。この主張にもし、反論したいと言えば、今すぐにはともかく、再度弁論を開かざるを得ないことになります」と被控訴人訴訟代理人の藍澤弁護士に向かって意見を求めました。どうやら一応、当会の準備書面は受理され、高専機構として再反論があるかを聞く段に進んでいることがわかりました。

そこで、控訴人当会の出廷者からも、被控訴人訴訟代理人に向かって、「ええ、ぜひ、反論していただきたいと思います」と声を掛けました。

裁判長が、「どういうふうに対応するつもりでございますかね」と、被控訴人訴訟代理人の藍澤弁護士に再度促すと、「はい、あの拝見しまして、中身についてよく精査はできていないのですが、(訴えの)変更の評価とかに関するものがほとんどだと思いますので、ちょっとこちらで補足したり反論したりするようなコメントはないかと思います」と、ちょっと不安な様子をにじませながら返事をしました。

それを聞いた裁判長は「今日の準備書面を見て、(コメントはない)ということでよろしいですね? ということでいいですか? では、反論の陳述をしなくてよいということですね?」と、重ねて反論の意向がないことを被控訴人に確認しました。それに対して藍澤弁護士は「はい」と答えました。

すると裁判長は「はい、それでは控訴人の方でこの準備書面を陳述ということでよろしいですね?」と控訴人に訊いてきたので、控訴人は「はい、今ここで陳述します」とはっきりと宣言しました。

裁判長はすかさず、「その上で終結します。判決言渡期日は4月23日の午後1時20分です」と宣言しました。控訴人が「はい、ありがとうございます」と返すと、裁判長は頷き、陪席裁判官2名と共に、さっさと退廷していきました。

■というわけで、8分半ほどの第二次訴訟控訴審第1回弁論が終わって即日結審し、この事件の判決言渡し期日は4月23日13時20分と決まりました。

口頭弁論の間じゅう、藍澤弁護士はいつもどおり終始無表情で、いっぽう傍聴席の高専機構職員はなにやらメモを取っていました。閉廷後、随伴の機構職員と藍澤弁護士は、何やら語り合いながら822号法廷を退出していきました。

それを見届けた当会出廷者は、風間書記官に「では(手数料還付請求についての)ご連絡をお待ちしてます」と挨拶してから、822号法廷を退出しました。

そして裁判所庁舎の外に出ると、1時間前にあれほど大騒ぎだった正門前の歩道からほとんど人影がなくなっており、ひっそりとしていました。

しかし、裁判所の正面ゲートの歩道脇には、デカデカと、今さっきお目にかかった白石史子裁判長を糾弾する立て看板や、その他の裁判官の言い渡した判決の不当性を大書きで綴った抗議プラカードが並べられていました。

裁判所脇の地下鉄霞ヶ関駅ホームに降り、丸の内線東京方面に午後2時18分乗車し、同23分に東京駅に着きました。

そして、帰りは急ぐこともなかったため、久しぶりに普通列車の上野湘南ラインを利用してゆったりと高崎に戻ることにしました。東京駅7番ホームに行き、午後2時39分発の電車で高崎駅に向かいました。高崎駅に着いたのは午後4時41分でした。

■控訴人当会が、控訴答弁書への反論として3月9日の口頭弁論当日に緊急提出した準備書面の内容は以下のとおりです。

*****3/9緊急準備書面*****ZIP ⇒ 202103092itir.zip

令和2年(行コ)第259号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件

控訴人 市民オンブズマン群馬

被控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構

準 備 書 面

令和3年3月9日

東京高等裁判所第2民事部 御中

控訴人 市民オンブズマン群馬

上記代表 小川 賢 印

被控訴人の令和3年2月22日付け「答弁書」(以下「控訴答弁書」という。)における主張について,控訴人は以下のとおり反論する。なお,略称等は原判決において用いられたものを引き続き踏襲する。

記

1 「控訴の理由に対する反論」1項に対する反論

(1)原判決における本件新請求1の却下について

被控訴人は,控訴答弁書において,令和2年10月2日の本件再決定および原審における同日付けの第3準備書面の提出(以下「本件再決定等行為」という。)が,開示対象となる特定教員の派遣が満了しているという個別事情を踏まえ,原審における手続を早期に終了させるためであった旨主張する(2頁)。そして,(本件新請求1にかかる)訴えの変更を認めた場合,争点が拡大するために訴訟手続が著しく遅滞するおそれがあった旨を主張する。

しかし第一に,原審において被控訴人が,本件再決定等行為に至った理由について説明した事実は一切無く(乙4ないし6号証,同準備書面,及び第3回口頭弁論調書から明らか),上記の理由付けは本件控訴を受けた控訴答弁書において初めてなされた後出しのものである。この事実関係に鑑みれば,控訴人が原審において本件訴えの変更申立てをした時点において,被控訴人における教員交流制度の予定派遣期間が(特に派遣終了後において)一般的に開示されるべきであるという認識のもとに,控訴人が本件再決定等行為に至った客観的な可能性もまた否定できないものであった。その場合において,本件不開示部分2と他教員不開示部分で差別的な取り扱いをする理由は存在しないのであり,本件新請求1を認めても新たな議論をほとんど要さないことは明らかである。しかるに原審は,民事訴訟法(以下「民訴法」という。)149条に基づいた釈明権行使などによって被控訴人(原審被告)の認識を確認することも十分に可能であったところ,これもせず原判決で本件新請求1にかかる本件訴えの変更申立てを却下するに至ったものであり,この却下がその時点において正当な理由を有さないものであったことは明らかである。

また,本件再決定等行為が,「教員交流制度における派遣期間が満了し,対象教員が派遣元校に復帰していることが明らかであったという個別事情」を踏まえたものであったという被控訴人自らの説明(控訴答弁書2頁)に基づけば,同様に本件再決定等行為時点において派遣期間が満了している他教員不開示部分の記載教員についても,当然にこの「個別事情」の適用がなされるべきである(本件再決定は,あくまでも本件開示請求に対する独立の決定であって,訴外において法に基づき下されたものである。法人文書の不開示処分は特別な場合にのみ認められるのであって,その一部または全部を合理的な理由なく不開示とすることは許されない法の趣旨に基づけば,同様性質の情報について差別的取扱いをし,開示範囲を不当に狭めることについて,正当性が一切ないことは明らかである。特定事件における請求対象とされているかどうかは,法に基づく文書開示における情報の取扱いに差異を設けるべき理由にはならない)。

他方において,他教員不開示部分に記載があり,かつ本件再決定等行為時点において派遣期間が満了し派遣元校に復帰している教員が現に存在していることは明らかであり(甲4および甲17),したがって他にも被控訴人のいう「個別事情」が適用されるべき対象が現に存在していることは明らかである。

すると,本件新請求1を認めても,被控訴人の主張する「個別事情」をそのまま他教員不開示部分にも適用するかどうかというところが争点になることは明らかであり,特段にこれと性質を異にする新争点が生じることは考えにくく,被控訴人のいう「争点拡大」の主張は言いがかりに等しいものである。よって,これを理由に本件新請求1にかかる訴えの変更を認めないこととした原判決は,明らかに合理的な根拠を欠いた不当なものであるから,取り消されることが妥当である。

(2)原判決における本件新請求2の却下について

被控訴人は,「しかし,そもそも原審において被控訴人の再開示決定(乙4)より前の段階で,控訴人が訴えの変更申立をすることができなかったといった事情はない」(控訴答弁書2頁)などと指摘するが,本件訴えの変更申立てにおける本件新請求1はともかくとして,少なくとも本件新請求2の必要性は被控訴人の本件再決定等行為によってはじめて生じたものであり,この指摘が全くあたらないことは明らかである。

被控訴人の方こそ,「本件訴えの提起前あるいは提起直後の段階で,本件再決定をすることができなかったという事情はない」のであり,原審における本件訴えの提起から本件再決定に至るまでの約1年間にわたる全面的な応訴行為によって,控訴人が多大かつ不要な訴訟負担を強いられたことにつき,被控訴人に過失を認めない(あるいは過失の可能性を一切認めない)ということはできない。

本件再決定により,被控訴人には新たにこの点での過失責任が問われるところ,この過失が,原審での訴訟過程そのものにつき密接に付随するものである事実に否定の余地はない(請求の基礎に変更を生じない)。すなわち,原審の審理を継続し,過失責任についての裁判を行うことは相当の合理性を有するものであったことは明らかである。また,現にそのような訴えの変更を認めている高裁判例(甲18)が存在する以上,本件新請求2にかかる本件訴えの変更申立てを却下するのであれば,そうした事例と扱いを異にするだけの合理的で十分な理由が示されなければならないはずである。

ところが原判決は,被控訴人の過失責任を問いたければ,控訴人が新規に一から訴訟を提起せよと判示しているに等しいものである。そうすると,(新規に提起した訴訟丸一つ分の)多大な訴訟費用や出廷の負担を要することはもとより,一から経緯説明や主張,証拠調べを行う必要が生じるなど,控訴人に莫大な訴訟負担を不合理に強いるものである。一方,民訴法143条が,請求の基礎に変更がない場合に請求やその原因の変更を認めている大きな目的のひとつは,蓄積された審理過程を柔軟に使用し,もって各種資源を無駄にしないためである。すると原判決は,回避可能な資源の消耗を当事者らに強いるものである以上,民訴法143条の趣旨にもそぐわないものであり,不当であることは明らかである。

また,そもそも,控訴人・被控訴人のみならず裁判所にとっても,既に議論と事実関係が蓄積されている原審を継続することで要される業務負担や時間が,新たな審理を一から行うために要されるそれより遥かに小さいことは明らかであり,当事者および裁判所のすべてに対して本来不必要な労力と時間の負担を強いる原判決は,公正かつ迅速な訴訟の実現を定める民訴法2条の規定に背くものでもある。

したがって,本件新請求2にかかる本件訴えの変更申立てを却下した原判決は不当なものであり,取り消しに足る理由が存在する。

ところで,控訴人が控訴答弁書の「控訴の理由に対する反論」1項において主張するのは,上記引用箇所のほか,「これに対し,控訴人の訴えの変更申立が認められた場合には,被控訴人における教員交流制度の派遣期間が一般的に外部に公開されたものであり,開示情報に該当するかどうか,という争点について主張整理の手続が引き続き行われることとなる。」(控訴答弁書2頁)といったものであり,本件訴えの変更申立てにおける本件新請求1のみを念頭に置いていることは明らかである。また,「控訴の理由に対する反論」1項において,本件新請求2を念頭に置いたとみられる反論主張は一切にわたって認められない。

すると,原判決が本件新請求2を却下したことが不当であるという点につき,被控訴人において特に異論や争う意思がないことは明らかであり,よって当事者双方において争いがない。また,本件新請求2の却下が不当であるという点につき,被控訴人は原審・控訴審にわたって一切の主張をしていないから,本件新請求2の却下決定をした原判決を取り消さないことは,当事者が申し立てていない事項について,裁判所が独自に一方当事者に偏った判決をする行為として,民訴法246条の規定および民訴法2条の公正則に違反することになる以上,少なくともこの点につき原判決の取消が避けられないことは明らかである。

2 「控訴の理由に対する反論」2項に対する反論

被控訴人は,原判決の本案に対する控訴に理由がなく,よって本案に対する判決に変更がなければ訴訟費用の負担の裁判における判決も変更されるべきでない旨主張し,乙7の最高裁判例(最判昭29.1.28)を援用する。

しかしながら,乙7の最高裁判例は,下級審が,本案における当事者の勝訴・敗訴の割合やその他事情に応じ,その裁量の範疇において訴訟費用の負担の裁判を適法に行ったという大前提のもとで,本案判決と訴訟費用の負担の裁判を連動させたものであることは明らかである。

他方において,原判決は,主文2項において訴訟費用をすべて控訴人に負担させるという判決をしておきながら,その判断(原判決第3)において,訴訟費用を控訴人負担とする判断,およびその理由と適用法令に関する言及は,一切にわたって全く認められない。すると原判決の主文2項が不適法(民訴法253条違反)であることが明らかなばかりか,そもそもいわゆる法的三段論法に基づく判断自体が全く存在していないから,訴訟費用の負担にかかる裁判に脱漏があるという事実について,異論の余地はない。

すると,本件控訴が手続上適法になされている事実に鑑みれば,民訴法258条2項および4項の規定に基づき,控訴裁判所(東京高裁)が訴訟の総費用についてその負担の裁判をしなければならないことは明らかである。

本件の訴訟費用負担については,本件訴えの利益を消滅させた本件再決定が,その提起から約1年も経ってから事後的に行われた事情に鑑みれば,民訴法61条を単純適用できないことは言うまでもない。控訴人が本件訴えを提起したことはその時点での権利の伸長に必要な行為であり,民訴法62条を適用して被控訴人の全額負担とすべきことは明らかである(甲19)。

(これは,原判決が本件訴えの変更申立てを却下して,請求に変更なきまま判決に至っているのだから,尚更である。)

以上

**********

■以上のとおり控訴審本体は、双方主張を出し切って高裁判決待ちになりました。一方で、過払い手数料の還付請求という細かいタスクがまだ残っていました。

当会からの申立書を受領した風間書記官からの連絡を待っていると、さっそく東京高裁第2民事部から、口頭弁論当日である3月9日の日付の手数料還付決定正本とその送付書兼受領書が送達されてきました。

●3/9付手数料還付決定正本と送付書兼受領書 ZIP ⇒ 20210309t.zip

*****送付書兼受領書*****

令和2年(行コ)第259号

控訴人 市民オンブズマン群馬

被控訴人 慰謝料損害賠償請求控訴事件

令和3年3月9日

控訴人 市民オンブズマン群馬

代表者代表 小川 賢 殿

東京高等裁判所第2民事部

裁判所書記官 風 間 新

電話03-3581-2009(直通)

FAX03-3580-3840

送 付 書

頭書の事件について,下記の書類を送付します。

受領後は,下部の受領書に記入・押印の上,本書面から切り離さずにファクシミリ等で当裁判所に提出してください。

記

手数料還付決定正本

以上

受 領 書

上記書面を受領しました。

令和 年 月 日 印

**********

*****手数料還付決定*****

決 定

申立人(控訴人) 市民オンブズマン群馬

同代表者代表 小川 賢

申立人から,当庁令和2年(行コ)第259号法人文書不開示処分取消請求控訴事件について,民事訴訟費用等に関する法律第9条1項による手数料の還付を求める旨の申立てがあったので,申立てを理由あるものと認め,次のとおり決定する。

主 文

申立人に対し,9750円を還付する。

令和3年3月9日

東京高等裁判所第2民事部

裁判長裁判官 白 石 史 子

裁判官 湯 川 克 彦

裁判官 澤 田 久 文

これは正本である。

令和3年3月9日

東京高等裁判所第2民事部

裁判所書記官 風 間 新

**********

■風間書記官からの送付書兼受領書を見て、当会担当者は仰天してしまいました。独法高専機構の名前が書かれるべき被控訴人欄に、なぜか「慰謝料損害賠償請求控訴事件」などという全く無関係の事件名が記載されています。何をどう間違えたら、被控訴人欄に事件名を書き、しかもその事件名すら完全に無関係の代物などという、二重に大間違いを重ねる事態が起こるのでしょう。とても天下の東京高裁で働くプロの書記官が作った書類とは思えません。

膨大な控訴案件を片端から流れ処理するために、処理速度重視・質は二の次の「ベルトコンベアー」と揶揄される高裁の裁判処理体質が、その書記官の身に染み付いてしまっていることを否が応でも痛感させられる出来事です。流石に唖然とした当会担当者は、この杜撰なノリで審理がなされていることを思ってやるせない気持ちになりつつ、当該ミスを訂正して受領書を送り返しました。

■こうして還付決定正本は受け取ったものの、実際に還付を請求して還付金を受け取る手続きがまだ控えていました。折よく、本件と並行して東京高裁に控訴した第一次訴訟控訴審の第1回口頭弁論期日が3月17日にもたれたため、口頭弁論終了後の同日午後3時前、同高裁第2民事部を再訪して具体的な手続きを教えてもらうことにしました。

窓口で用事を告げると、女性書記官が席を立ってやってきました。「風間書記官は在席していますか」と尋ねると、その日はテレワークによる在宅勤務のため裁判所には不在とのこと。そのため、対応に出たその女性書記官に、手数料還付決定を受け取った後の還付請求手続きの具体的な方法がわからない旨を伝えると、還付請求の方法と請求書の参考例をプリントアウトして、当会担当者に渡してくれました。先日受け取った決定正本原本を添えて、振込先口座等を記入した手数料還付請求書を、高裁事務局会計課経理係に提出せよ、ということのようです。

●手数料還付請求の案内・手数料還付請求書様式(東京高裁) ZIP ⇒ 20210324ty.zip

そして、還付請求書を3月22日に郵送提出し、一連の手続きはようやく終わりました。

■さて、第二次訴訟控訴審に関する今回の報告は以上となります。上記のとおり、さっそく高裁判決が言い渡されることに決定しています。

【第二次訴訟控訴審(令和2年(行コ)第259号)判決言渡】

●日時:令和3年4月23日(金)13時20分~

●場所:東京高裁822号法廷(8階)

当会の控訴に対し、白石裁判長らはどのような判断を下すのでしょうか。正門前の看板にも轟く悪名に違わず、問答無用のアクロバティック論理を駆使して当会の控訴を全面棄却しにかかるのでしょうか。それとも、公平公正に法と良心に照らすという裁判官の使命を思い出し、わずかなりとも当会の主張を認めて、控訴した甲斐アリという結果にしてくれるのでしょうか。

判決の行方については、結果が判明次第、追ってご報告いたします。

【4月11日追記】

■4月9日、過払い手数料の還付金を当会指定口座に振り込んだ旨の通知が国から届きましたので、手数料の件については一段落が付いたことを参考までにご報告します。

●還付手数料振込通知 ZIP ⇒ 20210409um.zip

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】