江上天主堂の歴史は江戸時代末期に、

大村藩領から移住してきた潜伏キリシタンの4家族が、

明治14(1881)年3月に洗礼を受けたことに始まります。

当初江上地区には教会がないため、

信徒の家でミサが行われていました。

明治39(1906)年、現在地に簡素な教会が建てられましたが、

本格的な教会を建てるために、

各地で教会建築をしていた鉄川与助に設計施工を依頼し、

信徒達はタブの木を切り払って敷地造成をし、

大正6(1917)年教会建築着工の運びとなりました。

当時の信徒40~50戸が、きびなごの地引網で得た収入など、

建築資金の全てを出し合い、

翌大正7(1918)年3月に完成させたのが現在の教会です。

建設中の大正6年は、例年になくきびなごが大漁で、

信徒達は「神のお恵み」と感謝しあったといいます。

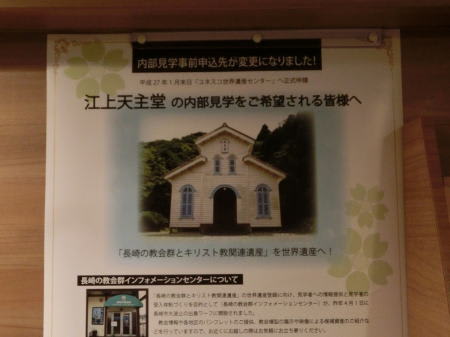

緑の木々の間からのぞく江上天主堂の白い壁、

窓がブルーの外観からは愛らしい印象を受けます。

湿気を避けるため床を高くし、内部は本格的な立面構成で三廊式で、

リブ・ヴォールト天井の美しい曲線が、

人々の祈りの空間をあたたかく包んでいます。

江上天主堂は、柱の手描きの木目模様、

花を描いた窓の透明ガラスなどの工夫が特徴です。

また我が国における木造の教会のうち、

完成度の高い作品として歴史的価値が高く、

小規模ながら教会建築の名工鉄川与助の代表作としても重要であり、

平成20(2008)年6月9日 国の重要文化財に指定されました。

現在ユネスコの世界文化遺産の暫定リスト入りしている

『長崎県の教会群とキリスト教関連遺産』の構成資産候補の一つになっている教会です。

昨今は過疎化、高齢化によりわずかな信徒数となっていますが、

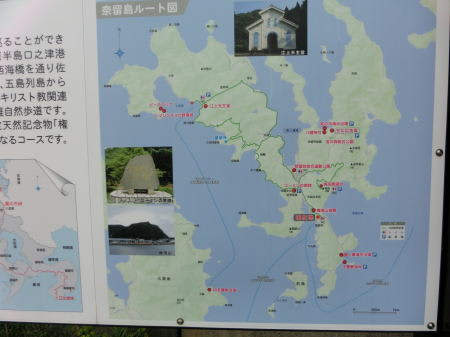

主任教会である奈留教会の信徒と共に教会を維持し、信仰の歴史を刻んでいます。

事前に予約していた内部見学に詳細に渡り説明して頂いたお陰で、

こうして記事が書くことが出来たことを感謝いたしております。

所在地 / 長崎県五島市奈留町大串1131

教会の保護者 / 聖ヨゼフ

※ 江上教会の内部見学は、事前に「 長崎の教会群インフォメーションセンター 」 の許可が必要です。

また、内部の写真撮影は固く禁じられています。