突然ですが今日は昨日の関西ローカル番組「ビーパップハイヒール」を見ていて、なんだか面白かったので、その中から少しですが御紹介しますね。

「都道府県物語2」というタイトル編のようです。(「1」は生憎見れてません 残念です~)

残念です~)

「廃藩置県」直後は2府57県もあったという「近畿地方」からすこし・・

慌てて撮ってますので、見辛いですがご容赦くださいませ。↑は近畿地方の下半分なんですが、pekoの故郷の奈良県は「五條県」が大部分を占めてたようで・・・それに「奈良県」は小さいです~

慌てて撮ってますので、見辛いですがご容赦くださいませ。↑は近畿地方の下半分なんですが、pekoの故郷の奈良県は「五條県」が大部分を占めてたようで・・・それに「奈良県」は小さいです~ 何でも置県の折りには、都があったにもかかわらず、一時は隣接の「堺県」に統合されそうになったのを住民が直訴して辛うじて「奈良県」になったそうです。

何でも置県の折りには、都があったにもかかわらず、一時は隣接の「堺県」に統合されそうになったのを住民が直訴して辛うじて「奈良県」になったそうです。

そして、今の三重県は「和歌山県」だったんですね~流石に徳川御三家です。全国に300ほどあった県が今の47都道府県になるまでには紆余曲折、様々なドラマがあったようです。

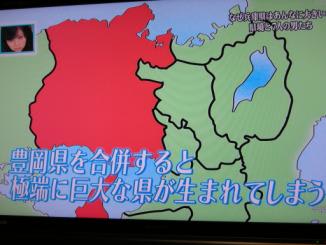

現在の「兵庫県」は近畿で一番大きな県ですが、↑の赤の部分が嘗ての一番小さな「兵庫県」でした。貧しかった当時の政府はすでに此処に開港していた「神戸」に着目して、諸外国との貿易で外貨を稼ごうとしたのですが、「兵庫県」には港を整備する資金もなく・・で、住民感情を無視した政府の断行が始まり、当時の裕福だった「飾磨県」や「豊岡県」を合併させたというわけです。

現在の「兵庫県」は近畿で一番大きな県ですが、↑の赤の部分が嘗ての一番小さな「兵庫県」でした。貧しかった当時の政府はすでに此処に開港していた「神戸」に着目して、諸外国との貿易で外貨を稼ごうとしたのですが、「兵庫県」には港を整備する資金もなく・・で、住民感情を無視した政府の断行が始まり、当時の裕福だった「飾磨県」や「豊岡県」を合併させたというわけです。

←のようなとんでもなく大きな県になってしまいますよね~当時の政府「西郷隆盛 大久保利通 木戸孝允 井上馨 山形有朋 大山巌 西郷従道」の7人が携わったということですが、何ともいい加減ですよね~

←のようなとんでもなく大きな県になってしまいますよね~当時の政府「西郷隆盛 大久保利通 木戸孝允 井上馨 山形有朋 大山巌 西郷従道」の7人が携わったということですが、何ともいい加減ですよね~

最終的には今の「京都府」にひっつけた形できまったようですが・・↑の「滋賀県」も、嘗ては日本海までが「滋賀」だったようです。「若狭地方」を福井県が吸収するまでは・・

最終的には今の「京都府」にひっつけた形できまったようですが・・↑の「滋賀県」も、嘗ては日本海までが「滋賀」だったようです。「若狭地方」を福井県が吸収するまでは・・

此方も「置県」でややこしい話になって、(当時は「川」を基準にしていた分け方が主だったようで)7人の男たちが無茶な決め方をした結果・・・「新宮県」で仕事をしてらした方たちが反発・・・

此方も「置県」でややこしい話になって、(当時は「川」を基準にしていた分け方が主だったようで)7人の男たちが無茶な決め方をした結果・・・「新宮県」で仕事をしてらした方たちが反発・・・

和歌山県でありながら県本体とは離れて「奈良県」と「三重県」に囲まれた飛び地となってしまった現在の「北山村」です。

和歌山県でありながら県本体とは離れて「奈良県」と「三重県」に囲まれた飛び地となってしまった現在の「北山村」です。

此方は幅1mしかない県境のお話ですが、福島県民の大切な信仰の山「飯豊山」があったため登山道が福島県のものとなった為に出来た「さかい」だということでした。

此方は幅1mしかない県境のお話ですが、福島県民の大切な信仰の山「飯豊山」があったため登山道が福島県のものとなった為に出来た「さかい」だということでした。

他にも当時の「蝦夷地(北海道)」「館県(函館の一部)」を「青森県」にしようという案もでたとか、「隠岐」と「島根県」、「京都」と「滋賀」の犬猿関係等等、面白いお話をしることができました。

番組の今回の「かしこ(い)ブレーン」は日本国際地図学会会員、地理を題材にした著作活動をされてる「浅井建爾(浅井健二)氏」でした。