北からの乾いた高気圧と南の湿った暑い高気圧の境目に入り、首都

圏は最高気温が30℃まで上がらず、幾分しのぎやすい日となりました。

暑くてさぼっていた貸し農園に行き(といっても、わが家の東側)、草

むしりと、今年初のモロヘイヤを少しと、熟れすぎて赤くなったシシトウ

ガラシを収穫しました。

塩の道レポートは最終コース、いよいよ日本海海岸を目指します。

2005年9月1日(木)

=塩の道・千国街道 小滝~糸魚川(日本海海岸)続き=

林道は、滝から流れ下る虫川の右岸に沿って下って行く。

公園からすぐ、菅沼から来た道と合するところに、三界萬霊供養塔と

記された古い石仏があった。

森屋敷橋で虫川の左岸に回ると、ビニールパイプから冷水が流れ出

ていてコップもある。

背後からの暑い太陽でのどが渇いていたので、一気に2、3杯飲み

干した。

虫川の清流沿い、にぎやかなミンミンゼミの鳴き声を聞きながら進み、

虫川に入る。

田んぼのそばに「史跡 虫川関所跡」の標柱があった。

塩の道が賑わった当時は要所だったのだろうか、今はその面影を

想像できない数戸だけの静かな集落だ。

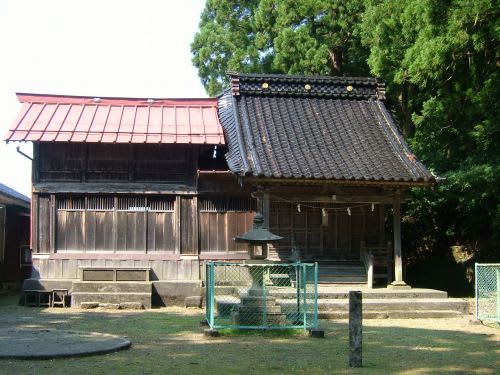

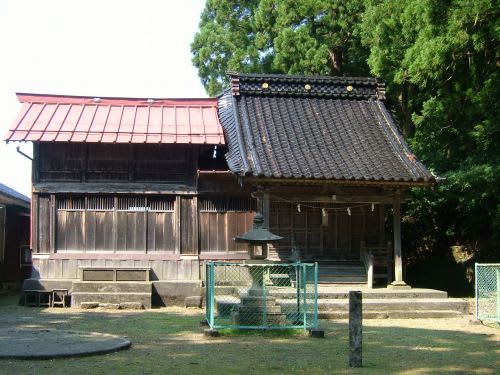

すぐ先の虫川白山社に参拝し、杉木立の下で昼食にした。

さらに虫川沿いに下る。次第に流れより高みとなり、大谷内集落へ。

谷間から抜けた東側は黄金色の田んぼが広がる。大谷内と次の中谷

内集落に、塩などを運ぶ牛をつないだ牛つなぎ石が残っていた。

中谷内の西側山すそにある霊源寺に回って参拝、杉木立下の石段の

横に、江戸時代の石仏群が並んでいた。

午後の日差しが強まり暑くてたまらぬので、珍しくあった商店でアイス

クリームを買い、近くの八幡社の木陰で食べる。

集落を出て田園地帯になる。振り返ると、雨飾山や海谷山塊などの

重畳たる山並みがよく見えた。

梶屋橋付近からは、東側の姫川駅周辺に、生コンか砂利の工場らし

いのが4~5社見える。

杉林の山すそを回って頭山集落に入る。車がやっと通れる道がくね

くねと住宅の間を抜けている。もとの車道に戻って岩木集落へ。

舗装路が尽きたところから真っ直ぐに上がって広葉樹林下の山道

に入る。

北陸自動車道の岩木トンネル上を通過、樹間から姫川にかかるJR

や国道の橋が見えた。

歩く人が少ないのか、雲の巣が多く、倒木もある。目印の黄色い

ビニールひもを頼りに、分かりにくい山道をたどり、姫川第七発電所

構内の建物の後に下った。

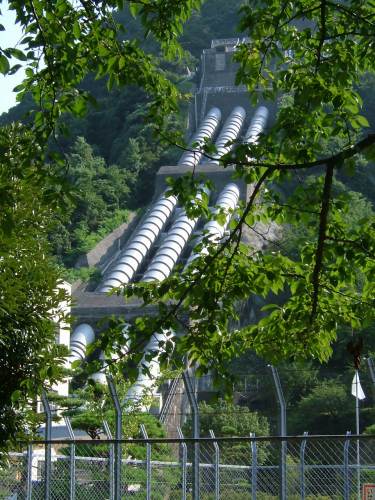

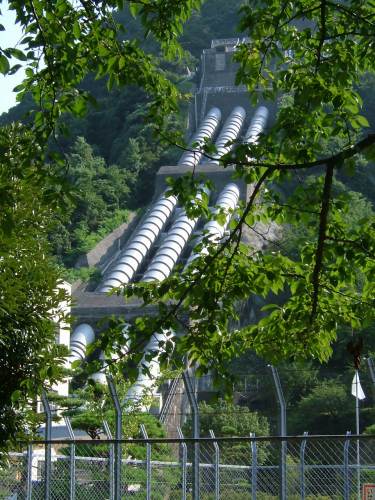

碍子と送電線の並ぶ横から水力発電機のある建物の東に出る。

背後の山腹から3本の送水管が下っているが、かなりの太さである。

桜の下で小休止して正門を出た。

姫川左岸を北に向かう車道は、ダンプの通過が多い。

JR北陸本線の線路手前で左折して西へ、山すその諏訪神社に参拝

し、間もなく塩の道完歩の御礼を申し上げる。

北陸本線と国道8号下を抜け、クロマツと芝生の須沢臨海公園に入る。

さらに車道を越え、15時34分ついに日本海に到達、塩の道・西コース

のゴールである。

4年がかり、延べ7日半ほどでの完歩、夏の草道は分かりにくいとこ

ろもあったが、江戸時代の塩の道の面影はあちこちに残っており、

歩きがいのあるコースだった。

公園で小休止してから宿に向かう。姫川橋を渡り、船の並ぶ糸魚川

港の南を回り、国道8号を横切り、16時30分、昨日と同じビジネス

ホテルに着く。

この日、近くの上越市の最高気温は33℃、距離よりも暑さが厳しい

一日だった。

(天気 快晴、距離 22km(海岸まで19km)、地図(1/2.5万) 小滝、

糸魚川、歩行地 糸魚川市、)

圏は最高気温が30℃まで上がらず、幾分しのぎやすい日となりました。

暑くてさぼっていた貸し農園に行き(といっても、わが家の東側)、草

むしりと、今年初のモロヘイヤを少しと、熟れすぎて赤くなったシシトウ

ガラシを収穫しました。

塩の道レポートは最終コース、いよいよ日本海海岸を目指します。

2005年9月1日(木)

=塩の道・千国街道 小滝~糸魚川(日本海海岸)続き=

林道は、滝から流れ下る虫川の右岸に沿って下って行く。

公園からすぐ、菅沼から来た道と合するところに、三界萬霊供養塔と

記された古い石仏があった。

森屋敷橋で虫川の左岸に回ると、ビニールパイプから冷水が流れ出

ていてコップもある。

背後からの暑い太陽でのどが渇いていたので、一気に2、3杯飲み

干した。

虫川の清流沿い、にぎやかなミンミンゼミの鳴き声を聞きながら進み、

虫川に入る。

田んぼのそばに「史跡 虫川関所跡」の標柱があった。

塩の道が賑わった当時は要所だったのだろうか、今はその面影を

想像できない数戸だけの静かな集落だ。

すぐ先の虫川白山社に参拝し、杉木立の下で昼食にした。

さらに虫川沿いに下る。次第に流れより高みとなり、大谷内集落へ。

谷間から抜けた東側は黄金色の田んぼが広がる。大谷内と次の中谷

内集落に、塩などを運ぶ牛をつないだ牛つなぎ石が残っていた。

中谷内の西側山すそにある霊源寺に回って参拝、杉木立下の石段の

横に、江戸時代の石仏群が並んでいた。

午後の日差しが強まり暑くてたまらぬので、珍しくあった商店でアイス

クリームを買い、近くの八幡社の木陰で食べる。

集落を出て田園地帯になる。振り返ると、雨飾山や海谷山塊などの

重畳たる山並みがよく見えた。

梶屋橋付近からは、東側の姫川駅周辺に、生コンか砂利の工場らし

いのが4~5社見える。

杉林の山すそを回って頭山集落に入る。車がやっと通れる道がくね

くねと住宅の間を抜けている。もとの車道に戻って岩木集落へ。

舗装路が尽きたところから真っ直ぐに上がって広葉樹林下の山道

に入る。

北陸自動車道の岩木トンネル上を通過、樹間から姫川にかかるJR

や国道の橋が見えた。

歩く人が少ないのか、雲の巣が多く、倒木もある。目印の黄色い

ビニールひもを頼りに、分かりにくい山道をたどり、姫川第七発電所

構内の建物の後に下った。

碍子と送電線の並ぶ横から水力発電機のある建物の東に出る。

背後の山腹から3本の送水管が下っているが、かなりの太さである。

桜の下で小休止して正門を出た。

姫川左岸を北に向かう車道は、ダンプの通過が多い。

JR北陸本線の線路手前で左折して西へ、山すその諏訪神社に参拝

し、間もなく塩の道完歩の御礼を申し上げる。

北陸本線と国道8号下を抜け、クロマツと芝生の須沢臨海公園に入る。

さらに車道を越え、15時34分ついに日本海に到達、塩の道・西コース

のゴールである。

4年がかり、延べ7日半ほどでの完歩、夏の草道は分かりにくいとこ

ろもあったが、江戸時代の塩の道の面影はあちこちに残っており、

歩きがいのあるコースだった。

公園で小休止してから宿に向かう。姫川橋を渡り、船の並ぶ糸魚川

港の南を回り、国道8号を横切り、16時30分、昨日と同じビジネス

ホテルに着く。

この日、近くの上越市の最高気温は33℃、距離よりも暑さが厳しい

一日だった。

(天気 快晴、距離 22km(海岸まで19km)、地図(1/2.5万) 小滝、

糸魚川、歩行地 糸魚川市、)