2016年9月18日(日)

夏休みで8月は休会した「続カタツムリ歩行」の9月例会に参加した。集合は北総鉄道

唯一の地下駅である矢切(やぎり)駅。

改札を出た地下コンコースには、平成9年(1997)初めまで使われていたという

「矢切の渡し船」が展示されていた。10時ちょうどにスタートして地上に出る。

地上の駅前広場には、「水上勉氏旧居跡」碑がある。作家村上勉は昭和32年(1957)

9月~34年10月までこの地に居住し、直木賞候補作となった「霧と影」を執筆したと

いう。

南北に走る県道1号・松戸街道を北へ、最初の交差点を左折して西側に平行する下矢切

の住宅地の道路を進む。次の十字路の南西際にたくさんの石仏が並んでいた。

屋根掛けの真ん中に、塔身高1.96m、寛文8年(1668)造立の庚申塔が立ち、

道路側には穂賀裸佳(ほがらか)地蔵菩薩像と呼ぶ、「豊かな稲穂の人生を祝い美しく微

笑みの日々に生きる」などの思いを込めた新しいお地蔵さんが立っていた。

交差点の北西側が矢切神社。永禄年間(1558~70)に城主里見氏が、国府台(こ

うのだい)城の大堀に大六天を奉安したのがはじめのよう。

境内には、45貫目(約186㎏)などとても持てない大きな力石が6個並んでいた。

この通りでは、二つのマンホールふたが目に付く、一つは矢切の渡しのデザイン、もう

一つはコアラのデザインだが、松戸市とコアラとの関係は?。

帰宅後調べたら、松戸市はオーストラリアのボックスヒル市(現在はホワイトホース市)

と姉妹都市になり、市の木としてユーカリを選定し、市の木に登るコアラのデザインとな

ったようだ。

次の矢切小そばの交差点の手前を西に入ると浄安寺があり、境内はよく整えられた豊富

な植栽に囲まれ、フヨウの花が咲き残り、ブラシノキの花が咲いていた。

矢切小の前を西進して西端辺りを南へ、西側に斜面林が近づく辺りを南下して下矢切に

入り、西蓮寺に上がる。

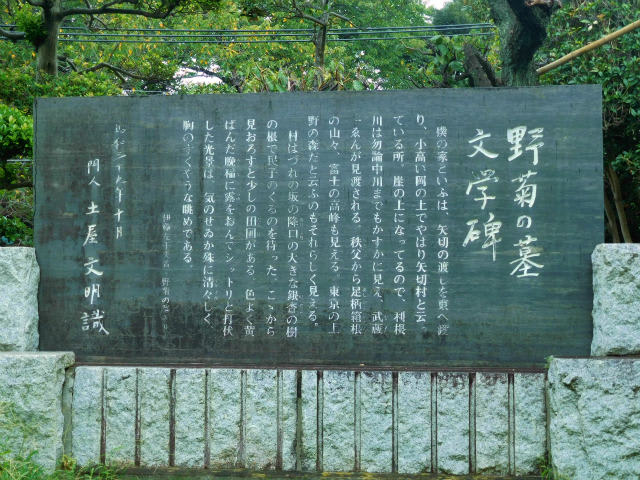

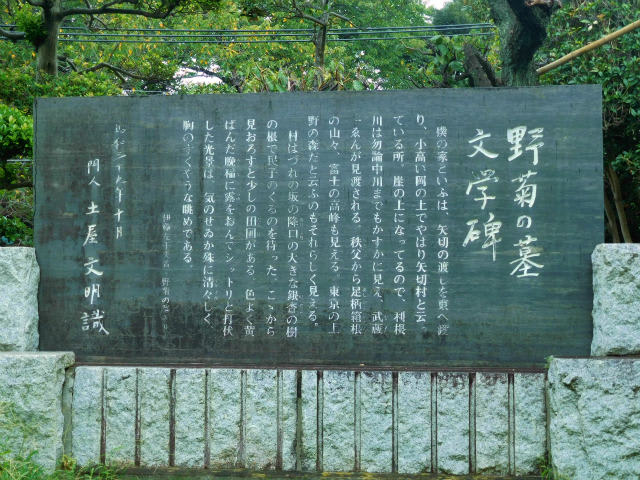

境内には何色かのケイトウが咲き競い、本堂の背後に回ると「野菊の墓文学碑」が見え

るが、鉄柵があり入れない。

北側の道路から「野菊園」と呼ぶ小公園に上がり、道路上を歩道橋で越えて「野菊の墓

文学碑」の前に行く。

碑には、伊藤左千夫作品「野菊の墓」でこの辺りから見た情景が記され、碑文は歌人、

土屋文明の筆にによるものである。

碑の近くに「史跡 国府台の戦争」の説明板があり、天文7年(1538)と永禄7年

(1564)の2度、この地国府台で大きな戦争があり、敵味方千人以上の戦死者がここ

に屍(しかばね)をさらしたことなどが記されていた。

そばには、近くから移設されたらしい宝永3年(1706)銘の如意輪観音の石仏が安

置されていた。

野菊園の西側は江戸川沿いの低地になっていて、川向こうの葛飾区方面のビル群などが

望まれ、歩道橋際には、矢切地区の整備事業に寄与されたという渋谷金蔵氏の胸像がある。

下の道路に下るとヒガンバナが咲き出していた。そばのY字路を左に上がったところが、

一見(いっけん)寺とは見えない民家風の妙法寺があり、手前に小さい石塔が立っていた。

下矢切集落をさらに南進すると、民家の塀にカボチャような花が咲いていた。そのまま

進むと県営栗山浄水場に突き当たる。

ちなみに、栗山浄水場の給水区域は松戸市、市川市、船橋市で、水源は江戸川からとの

こと。浄水場に沿って西側の塀際を進む。構内に祭られていた小さな社は水神様だろうか…。

浄水場の西側一帯は栗山特別緑地保全地区となっていて、豊富な斜面林が北側から続き、

浄水場の南西端辺りには「栗山古墳」の標柱が立っていた。

標柱には、約1600年~1200年前、この地を治めていたと思われる有力者の墳墓

群(ふんぼぐん)であることや、古墳からは人や馬の形をした埴輪や円筒埴輪のかけらが

見つかったことが記されていた。

この辺りと思う神社と寺が見つからないので少し戻ったら、斜面林を下る道があった。

かなり竹に浸食された林間を下ると、手前の石段上に栗山日枝神社↑が、南側に接して

本久寺↓があったが、両者とも由緒などは記されてない。

栗山日枝神社からは、南西方向に東京スカイツリー周辺のビル群などが望まれた。

林間を戻って浄水場の南側を東へ、浄水場の東側には大きな取水塔が目に付く。ドーム

状の給水塔は1937年の建設、高さ31.9m、内径15m、貯水容量は3,534㎥

あり、日本土木学会から土木遺産に認定されているという。

南側の栗山集落に入って住宅地を次第に下り、段丘下に出た。そばに県の江戸川左岸流

域下水道の市川ポンプ場↑があり、この辺りからも東京スカイツリーが望まれる。

蛇足ながら、スカイツリーの高さは634m、昨日夜のNHK総合テレビ「ブラタモリ

高尾山」では、高尾山(599m)より高いことが話題になっていた。

少し早めだがゴール方向に向かうことにして、南東への緩やかな上り道へ。途中の民家

の門前に、たくさんの花や植木が並んでいた。

ゴールの国府台天満宮に着いたが、まだ早くて誰もいないので、すぐ先の総寧寺まで往

復することにする。天満宮の横の斜面に紅白のヒガンバナが咲き競う。

寺の辺りと思われるところに墓地があるが寺は無く、国府台共同墓地の表示があり、道

路際に古いポンプ井戸がある。

戻ることにして往路を引き返したら、西側の家の向こうに寺の屋根が見えたが回らずに

進み、11時54分に国府台天満宮に着く。

でもまだ誰も未着で、私としては初めてのゴールへのトップ到着だった。間もなく皆さ

んが揃う。

国府台天満宮は、文明11年(1479)に当地の鎮守として太田道灌が建立したと伝

わり、もとは別の場所にあったのを、明治8年(1875)に大学校設立で買い上げられ

ここに移されたとか。境内では、1月17日に以前はこの地域で盛んに行われいた「辻切

り」行事が行われるが、現在残るのはこの神社での辻切りだけになってしまったという。

拝殿の西側には、市川市保存樹木で幹回り4.06m、樹高16mの大ケヤキがどっし

りとそびえ立っていた。

食事を終えて記念撮影後のミーティングでは、事務局のDさんが6月に出かけたフラン

ス、アビニョン近郊に連泊して周辺を歩き、日本人に出会って歓待を受けたことなどや、

絵地図作家・村松 昭さんの絵の展覧会の案内、このグループのメンバーKさんほかのオ

ペラコンサートの紹介などの話があり、13時20分に散会した。

帰路の私は、午前中回らなかった里見公園とじゅんさい池緑地方面を回ることにする。

国府台天満宮の西側斜面に咲き競う紅白のヒガンバナを見ながら北西に少し戻り、折り

返すように住宅地の西南に回って、国府台台地の西端にある里見公園に北側から入った。

西側には斜面林が江戸川左岸沿いに伸びているが、その切れ目から江戸川を挟み東京ス

カイツリーや周辺のビル群などが望まれる。

緑豊富な園内西側を南に向かう。野外ステージの下で子どもたちとお母さんなどが、バ

ーベキューパーティをして楽しんでいた。

うっそうとした老木の茂る小さい丘などの間をさらに進む。

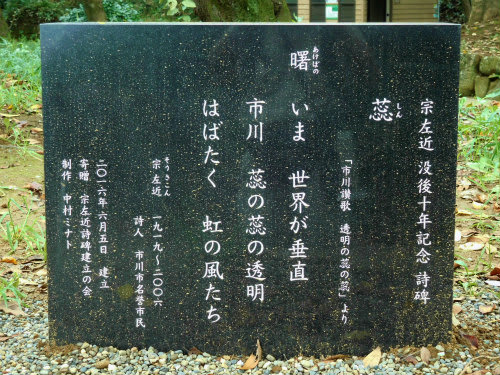

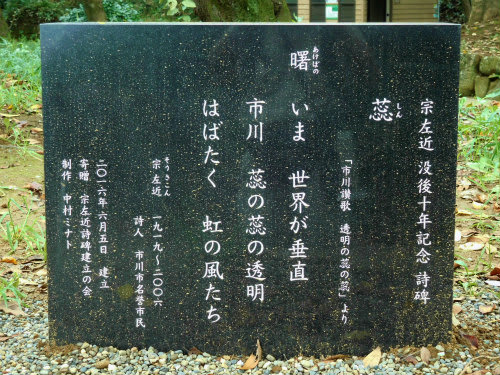

詩碑や彫刻のある辺りからも、東京スカイツリーやその南方の展望が広がる。

東に回るとバラ園があるが、花はわずかしか残っていない。

南側には「紫姻草舎」と呼ぶ古い日本家屋があった。「からたちの花」「砂山」などの

作詞で知られる北原白秋が、大正5年(1916)から約1年、対岸の東京・小岩に住ん

で創作を続けた建物を、復元したものとか。白秋は近くの真間(まま)に住んだことがあ

り、小岩に移住後も対岸からこの里見の風景をこよなく愛していたという。

バラ園の東側には円形花壇や古木の藤棚などがあり、その横を回って公園の南東側入口

から出た。

入口付近には、「国府台城跡」の説明板があり、城の来歴や国府台合戦のことなどが記

されていた。

東に延びる道路を進むと、「式正織部流茶道(しきせいおりべりゆうさどう)」の説明

板があり、古田織部(ふるたおりべ)により創始された流派を継承した秋元瑞阿弥(あき

もとずいあみ)のことなどが記されていて、そばのかやぶき屋根の建物はゆかりのものと

して保存しているように思われた。

県道1号・松戸街道に出て左折、すぐ先を右折して国立国府台病院の北側を東進して台

地を下り、「じゅんさい池緑地」に南端から入った。

じゅんさい池緑地は、国府台と国分(こくぶ)の2つの台地の間に深く入り込んだ古く

からの国分沼を、昭和50年(1975)から6年かけて整備復元したもので、面積は約

8万5千㎡あるという。

南北に細長い池の西側は以前に歩いたので、今日は東側、国分台地の下の遊歩道を進む。

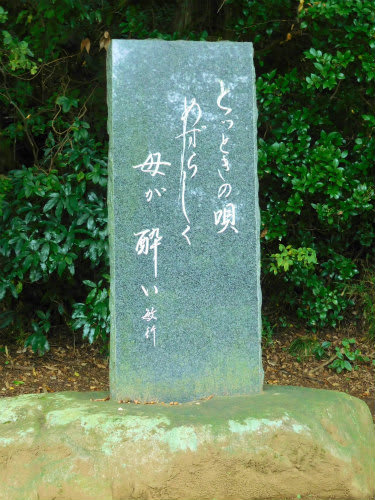

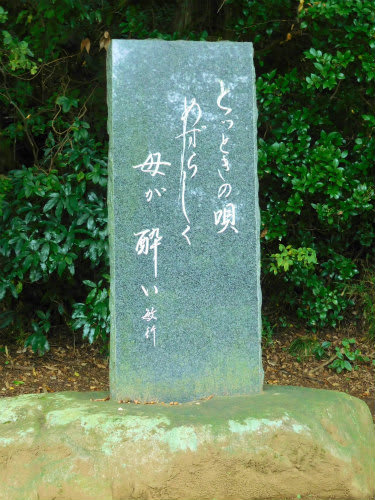

台地下には幾つかの歌碑もあった。

北側の小さい二つの池の周辺は自然環境ソーンとして、水生植物や斜面林の一部の保護

に努めている。その中間の遊歩道を抜けて北端から公園を出る頃には、雨が本降りとなる。

国府台小や五つの寺の集まったエリアの北から松戸街道に上がり、矢切駅には14時

20分に戻り、帰路につく。

午前中は傘を差したりすぼめたり、午後もさほどの雨にはならずに歩き終えることが出

来た。

(天気 曇一時雨、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 松戸、歩行地 松戸市、市川市、

歩数 14,400)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

夏休みで8月は休会した「続カタツムリ歩行」の9月例会に参加した。集合は北総鉄道

唯一の地下駅である矢切(やぎり)駅。

改札を出た地下コンコースには、平成9年(1997)初めまで使われていたという

「矢切の渡し船」が展示されていた。10時ちょうどにスタートして地上に出る。

地上の駅前広場には、「水上勉氏旧居跡」碑がある。作家村上勉は昭和32年(1957)

9月~34年10月までこの地に居住し、直木賞候補作となった「霧と影」を執筆したと

いう。

南北に走る県道1号・松戸街道を北へ、最初の交差点を左折して西側に平行する下矢切

の住宅地の道路を進む。次の十字路の南西際にたくさんの石仏が並んでいた。

屋根掛けの真ん中に、塔身高1.96m、寛文8年(1668)造立の庚申塔が立ち、

道路側には穂賀裸佳(ほがらか)地蔵菩薩像と呼ぶ、「豊かな稲穂の人生を祝い美しく微

笑みの日々に生きる」などの思いを込めた新しいお地蔵さんが立っていた。

交差点の北西側が矢切神社。永禄年間(1558~70)に城主里見氏が、国府台(こ

うのだい)城の大堀に大六天を奉安したのがはじめのよう。

境内には、45貫目(約186㎏)などとても持てない大きな力石が6個並んでいた。

この通りでは、二つのマンホールふたが目に付く、一つは矢切の渡しのデザイン、もう

一つはコアラのデザインだが、松戸市とコアラとの関係は?。

帰宅後調べたら、松戸市はオーストラリアのボックスヒル市(現在はホワイトホース市)

と姉妹都市になり、市の木としてユーカリを選定し、市の木に登るコアラのデザインとな

ったようだ。

次の矢切小そばの交差点の手前を西に入ると浄安寺があり、境内はよく整えられた豊富

な植栽に囲まれ、フヨウの花が咲き残り、ブラシノキの花が咲いていた。

矢切小の前を西進して西端辺りを南へ、西側に斜面林が近づく辺りを南下して下矢切に

入り、西蓮寺に上がる。

境内には何色かのケイトウが咲き競い、本堂の背後に回ると「野菊の墓文学碑」が見え

るが、鉄柵があり入れない。

北側の道路から「野菊園」と呼ぶ小公園に上がり、道路上を歩道橋で越えて「野菊の墓

文学碑」の前に行く。

碑には、伊藤左千夫作品「野菊の墓」でこの辺りから見た情景が記され、碑文は歌人、

土屋文明の筆にによるものである。

碑の近くに「史跡 国府台の戦争」の説明板があり、天文7年(1538)と永禄7年

(1564)の2度、この地国府台で大きな戦争があり、敵味方千人以上の戦死者がここ

に屍(しかばね)をさらしたことなどが記されていた。

そばには、近くから移設されたらしい宝永3年(1706)銘の如意輪観音の石仏が安

置されていた。

野菊園の西側は江戸川沿いの低地になっていて、川向こうの葛飾区方面のビル群などが

望まれ、歩道橋際には、矢切地区の整備事業に寄与されたという渋谷金蔵氏の胸像がある。

下の道路に下るとヒガンバナが咲き出していた。そばのY字路を左に上がったところが、

一見(いっけん)寺とは見えない民家風の妙法寺があり、手前に小さい石塔が立っていた。

下矢切集落をさらに南進すると、民家の塀にカボチャような花が咲いていた。そのまま

進むと県営栗山浄水場に突き当たる。

ちなみに、栗山浄水場の給水区域は松戸市、市川市、船橋市で、水源は江戸川からとの

こと。浄水場に沿って西側の塀際を進む。構内に祭られていた小さな社は水神様だろうか…。

浄水場の西側一帯は栗山特別緑地保全地区となっていて、豊富な斜面林が北側から続き、

浄水場の南西端辺りには「栗山古墳」の標柱が立っていた。

標柱には、約1600年~1200年前、この地を治めていたと思われる有力者の墳墓

群(ふんぼぐん)であることや、古墳からは人や馬の形をした埴輪や円筒埴輪のかけらが

見つかったことが記されていた。

この辺りと思う神社と寺が見つからないので少し戻ったら、斜面林を下る道があった。

かなり竹に浸食された林間を下ると、手前の石段上に栗山日枝神社↑が、南側に接して

本久寺↓があったが、両者とも由緒などは記されてない。

栗山日枝神社からは、南西方向に東京スカイツリー周辺のビル群などが望まれた。

林間を戻って浄水場の南側を東へ、浄水場の東側には大きな取水塔が目に付く。ドーム

状の給水塔は1937年の建設、高さ31.9m、内径15m、貯水容量は3,534㎥

あり、日本土木学会から土木遺産に認定されているという。

南側の栗山集落に入って住宅地を次第に下り、段丘下に出た。そばに県の江戸川左岸流

域下水道の市川ポンプ場↑があり、この辺りからも東京スカイツリーが望まれる。

蛇足ながら、スカイツリーの高さは634m、昨日夜のNHK総合テレビ「ブラタモリ

高尾山」では、高尾山(599m)より高いことが話題になっていた。

少し早めだがゴール方向に向かうことにして、南東への緩やかな上り道へ。途中の民家

の門前に、たくさんの花や植木が並んでいた。

ゴールの国府台天満宮に着いたが、まだ早くて誰もいないので、すぐ先の総寧寺まで往

復することにする。天満宮の横の斜面に紅白のヒガンバナが咲き競う。

寺の辺りと思われるところに墓地があるが寺は無く、国府台共同墓地の表示があり、道

路際に古いポンプ井戸がある。

戻ることにして往路を引き返したら、西側の家の向こうに寺の屋根が見えたが回らずに

進み、11時54分に国府台天満宮に着く。

でもまだ誰も未着で、私としては初めてのゴールへのトップ到着だった。間もなく皆さ

んが揃う。

国府台天満宮は、文明11年(1479)に当地の鎮守として太田道灌が建立したと伝

わり、もとは別の場所にあったのを、明治8年(1875)に大学校設立で買い上げられ

ここに移されたとか。境内では、1月17日に以前はこの地域で盛んに行われいた「辻切

り」行事が行われるが、現在残るのはこの神社での辻切りだけになってしまったという。

拝殿の西側には、市川市保存樹木で幹回り4.06m、樹高16mの大ケヤキがどっし

りとそびえ立っていた。

食事を終えて記念撮影後のミーティングでは、事務局のDさんが6月に出かけたフラン

ス、アビニョン近郊に連泊して周辺を歩き、日本人に出会って歓待を受けたことなどや、

絵地図作家・村松 昭さんの絵の展覧会の案内、このグループのメンバーKさんほかのオ

ペラコンサートの紹介などの話があり、13時20分に散会した。

帰路の私は、午前中回らなかった里見公園とじゅんさい池緑地方面を回ることにする。

国府台天満宮の西側斜面に咲き競う紅白のヒガンバナを見ながら北西に少し戻り、折り

返すように住宅地の西南に回って、国府台台地の西端にある里見公園に北側から入った。

西側には斜面林が江戸川左岸沿いに伸びているが、その切れ目から江戸川を挟み東京ス

カイツリーや周辺のビル群などが望まれる。

緑豊富な園内西側を南に向かう。野外ステージの下で子どもたちとお母さんなどが、バ

ーベキューパーティをして楽しんでいた。

うっそうとした老木の茂る小さい丘などの間をさらに進む。

詩碑や彫刻のある辺りからも、東京スカイツリーやその南方の展望が広がる。

東に回るとバラ園があるが、花はわずかしか残っていない。

南側には「紫姻草舎」と呼ぶ古い日本家屋があった。「からたちの花」「砂山」などの

作詞で知られる北原白秋が、大正5年(1916)から約1年、対岸の東京・小岩に住ん

で創作を続けた建物を、復元したものとか。白秋は近くの真間(まま)に住んだことがあ

り、小岩に移住後も対岸からこの里見の風景をこよなく愛していたという。

バラ園の東側には円形花壇や古木の藤棚などがあり、その横を回って公園の南東側入口

から出た。

入口付近には、「国府台城跡」の説明板があり、城の来歴や国府台合戦のことなどが記

されていた。

東に延びる道路を進むと、「式正織部流茶道(しきせいおりべりゆうさどう)」の説明

板があり、古田織部(ふるたおりべ)により創始された流派を継承した秋元瑞阿弥(あき

もとずいあみ)のことなどが記されていて、そばのかやぶき屋根の建物はゆかりのものと

して保存しているように思われた。

県道1号・松戸街道に出て左折、すぐ先を右折して国立国府台病院の北側を東進して台

地を下り、「じゅんさい池緑地」に南端から入った。

じゅんさい池緑地は、国府台と国分(こくぶ)の2つの台地の間に深く入り込んだ古く

からの国分沼を、昭和50年(1975)から6年かけて整備復元したもので、面積は約

8万5千㎡あるという。

南北に細長い池の西側は以前に歩いたので、今日は東側、国分台地の下の遊歩道を進む。

台地下には幾つかの歌碑もあった。

北側の小さい二つの池の周辺は自然環境ソーンとして、水生植物や斜面林の一部の保護

に努めている。その中間の遊歩道を抜けて北端から公園を出る頃には、雨が本降りとなる。

国府台小や五つの寺の集まったエリアの北から松戸街道に上がり、矢切駅には14時

20分に戻り、帰路につく。

午前中は傘を差したりすぼめたり、午後もさほどの雨にはならずに歩き終えることが出

来た。

(天気 曇一時雨、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 松戸、歩行地 松戸市、市川市、

歩数 14,400)

にほんブログ村