2022年7月1日(金)

前々回の投稿で予想したとおり、以下のレポートの歩いた日の翌々日の6月27日(月)、

関東甲信の梅雨明けが発表されました。4年前の2018年28日より1日早く、観測史

上最速の梅雨明けです。

その前後、6月25日(土)に続いて6月27日(月)から今日までの5日間、埼玉県

内アメダス観測地8地点の全部が35℃以上の猛暑日となり、全観測地点とも37℃以上

という日がほとんどの一層の猛暑です。

この夏は100年に1度の猛暑が続くとの予想もあり、この先の長い夏が思いやられ、

電力需要の逼迫も懸念されており、どう過ごしたら良いのでしょうか・・・

前置きはこのくらいで、大分間隔が延びましたが前回のレポートの続きです。

========================================

2022年6月25日(土) 〈後半・中山道桶川宿めぐり〉

上尾駅東口での「旅のスケッチ展」を観覧して駅に戻り、11時06分のJR高崎線下

り電車に乗り、11時12分に2駅先の桶川駅で下りた。

この後は、駅の東側を南東から北西に走る江戸五街道のひとつ、中山道桶川宿(なかせ

んどうおけがわじゅく)の旧跡などを巡ることにする。

ちなみに中山道は、江戸・日本橋から京都・三条大橋まで約530㎞をつなぐ街道。埼

玉県内には蕨、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、深谷、本庄の9つの宿場があった。

私は、グループに参加して2002年~2009年にかけて、日本橋~京都間のほぼ全

行程を歩き継いで1往復しており、桶川宿には2004年10月以来17年8か月ぶりの

再訪になる。

桶川駅を11時19分にスタートした。東口の階段下にあった「桶川史跡めぐり」図中

の「中山道桶川宿」の地図、今日巡るのはこの範囲の予定で、中山道の距離としては1㎞

ほどになる。

中山道に向かう駅前の通りを直進し、街道に出るひとつ手前のT字路を右折して南東に

少しで、浄念寺の仁王門前へ。

仁王門は朱塗り2階建て、2階が鐘楼になっている鐘楼門である。

門の左手に金属板の説明パネルがあるが、読みにくくて全内容は判然としない。

「2階の梵鐘(ぼんしょう)は寛保元(1741)年に鋳造されたが、第二次大戦で供

出され、現在のものは昭和40(1965)年鋳造、階下の仁王像は明和5(1768)

年に開眼された」、とのことだけは分かった。

仁王門を入って左手には、格好良い松が目に入る。

浄念寺は浄土宗の寺で、天文15(1546)年に現在の松戸市の東漸寺(とうぜんじ)

の團誉桂善壽上人(だんよけいぜんぜんじゅしょうにん)が、室町初期の1360年頃に

当地に建てた修行のための庵をもとに、寺院としたのが始まりのよう。

桶川宿とも深い関係があったと考えられ、江戸初頭には、桶川宿を治めた西尾隠岐守吉

次(にしおおきのかみよしつぐ)が地蔵菩薩像と薬師如来像を納めたことからも伺えると

いう。

正面に堂々と構える本堂は、平成16(2004)年に再建されたとか。

境内には、集められた板石塔婆や2つの小社殿、古い石塔群などあるが、その説明パネ

ルも金属板の文字で、判読できないのが残念。

浄念寺の山門を出て、正面突き当たりで中山道に入り右(南東)へ。中山道は、現在は

県道164号・鴻巣桶川さいたま線である。

すぐ近くに古くからの旅館、武村旅館がある。

桶川宿には、大名や公家などの宿泊施設である本陣、脇本陣とは別に、一般庶民のため

の旅籠(はたご)が数多くあり、江戸末期の天保年間(1830~44)には36軒あっ

たとか。

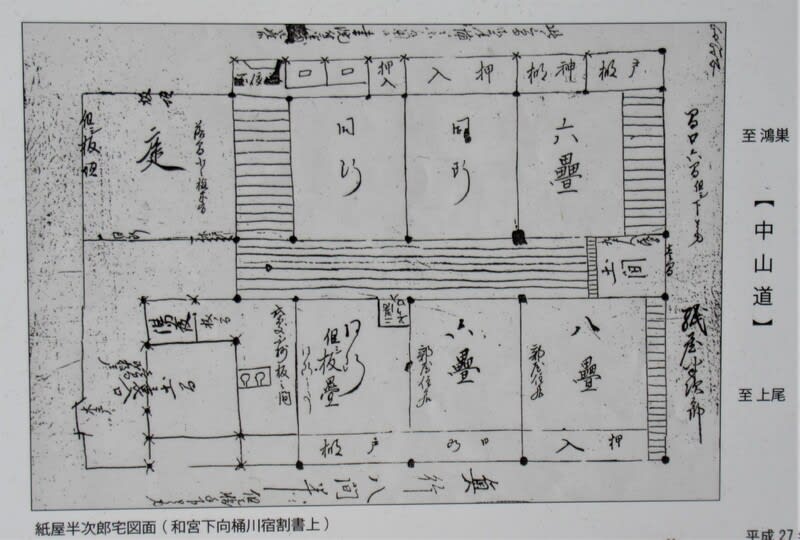

武村旅館は嘉永5(1852)年の建築、皇女和宮(こうじょかずのみや)が中山道を

下向(げこう)した文久元(1861「)年当時は紙屋半次郎名義だったが、明治時代に

武村家が板橋宿からここに移って旅館業を営んだようで、国登録有形文化財になっている。

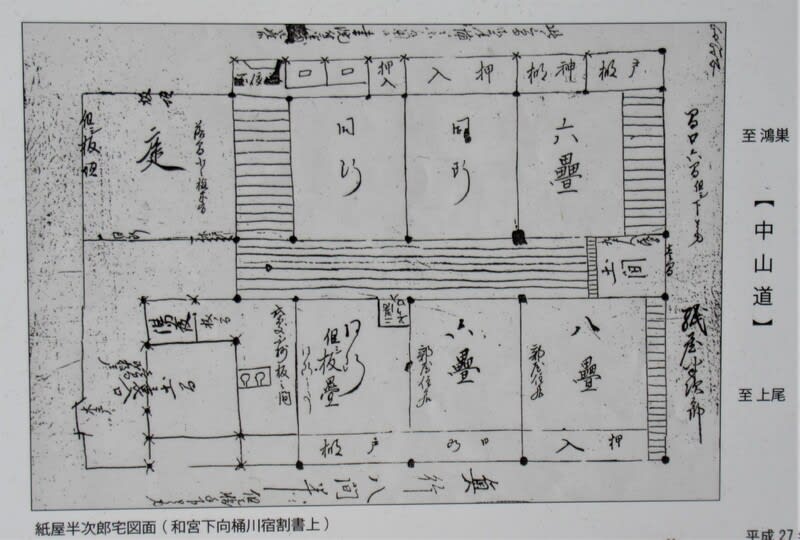

武村旅館の間取り図

次の交差点の南東側には、「旧跡 木戸址」碑が立っている。

木戸は、警備のために宿場の出入口に設置されていたもの。ここに文久元(1861)

年に高さ1丈3尺、幅8寸の角材で柵を立てて木戸を開設したようで、桶川宿の江戸側末

端になる。

中山道桶川宿の案内図には、その先近くに水準点があるようなので確認に進み、イエス

キリスト教会の先までいったが見つからないので引き返す。

帰宅後、国土地理院の地形図で確かめたら、なんとこの教会敷地の北東端付近にあり、

見落としてしまったらしい。

木戸址碑のある交差点まで戻り、さらに進む。武村旅館の斜前あたりに「藤倉家の鍾馗

様(しょうきさま)」というのがあるはずだが、これも見つからない。

桶川駅前交差点を過ぎてすぐ、通りの右手建物横に「助蔵」の表示があるので入ると、

3階建て土蔵造りの建物で、国登録有形文化財になっている「島村家住宅土蔵」だった。

桁行(けたゆき)6間、梁間(はりま)3間、木造3階建て土蔵で、江戸後期の天保7

(1836)年の建築と伝えられているとか。

島村家は、桶川宿の本陣近くに店を構えた穀物問屋木嶋屋の総本家で、この土蔵の建築

工事は、天保の大飢饉にあえぐ人々に仕事を与え、その報酬で多くの民が餓え(うえ)か

ら救われたところから、「お助け蔵(おたすけぐら)」といわれたとの伝承も残るよう。

現在、壁面はトタンに覆われているが、黒漆喰壁(くろしっくいかべ)の堂々とした土

蔵だという。

その隣の矢部家住宅は桶川市指定文化財(建造物)で、中山道に面した土蔵造りの店舗

と、土蔵造りの文庫蔵、切妻造りの勝手場ほかの建物で構成されている。

矢部家は、主には穀物問屋を営んでいたが、桶川特産の紅花(べにばな)の商いも行い、

桶川の24人の紅花商人の中に名を連ねているという。

中山道に面した店舗に残る古い電話番号標識。

矢部家と中山道を挟んで西側には、国登録有形文化財の「小林家住宅主屋(しゅおく)」

が目につく。

小林家住宅主奥は、江戸時代末期頃に穀屋吉右衛門が旅籠(はたご)として建て、棟札

(むねふだ)から文政11(1827)年、天保11(1840)年、嘉永5(1852)

年のいずれかの子年(ねどし)と考えられているようだ。

その後、当主となった小林家は、材木商を営むにあたり大きく改修したが、外観は当時

の姿をとどめているという。

看板や外の材木にそのことが伺えるが、現在は「ティー、クラフト&ギャラリー ブラ

ッドベリー」と呼ぶノスタルジックな雰囲気のギャラリー&カフェというが、入店は省く。

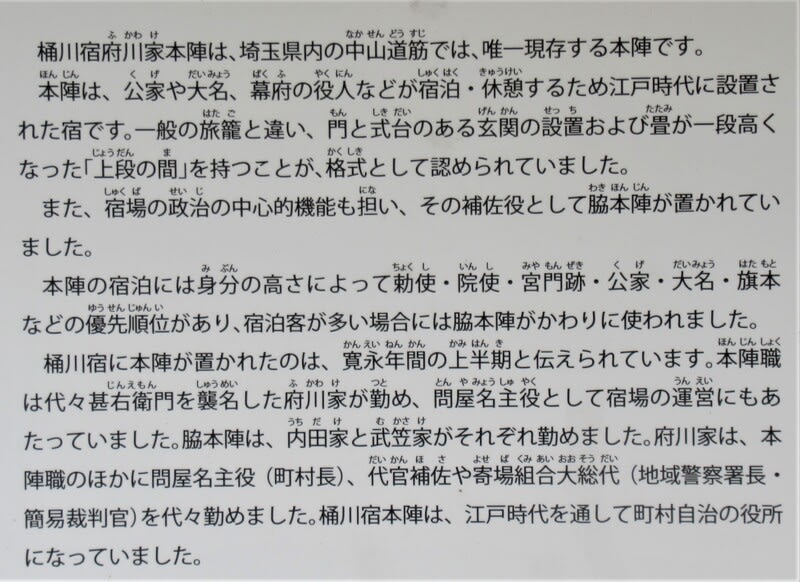

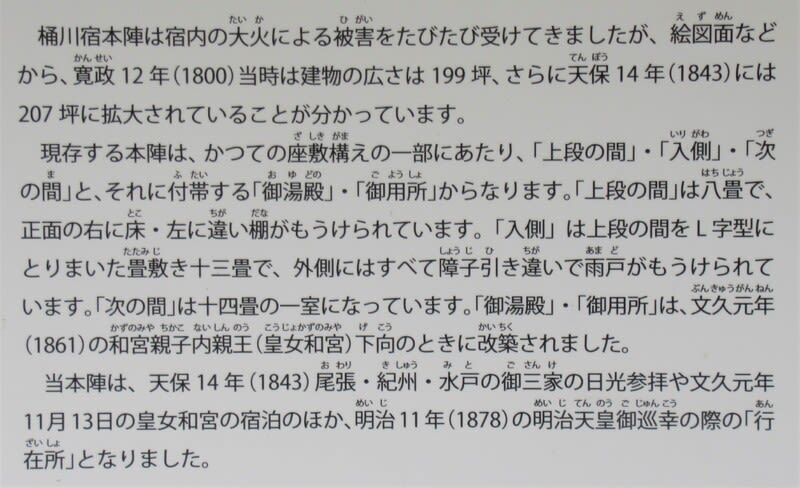

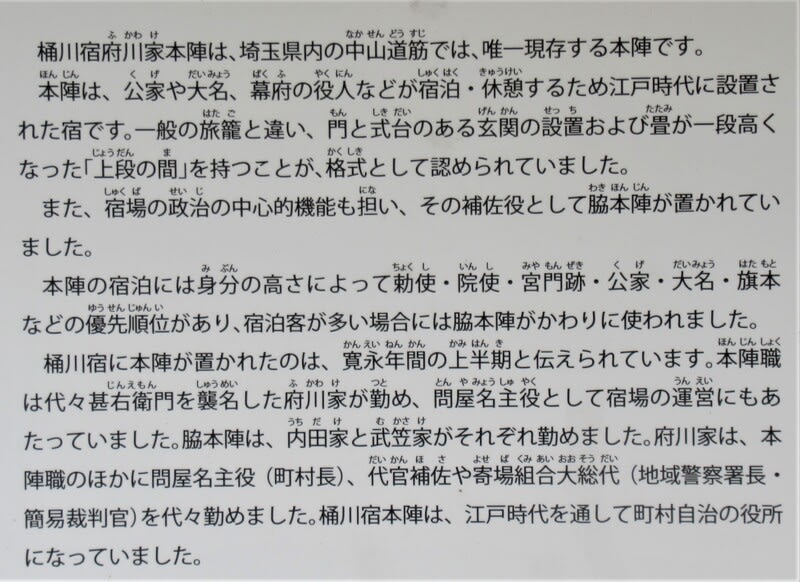

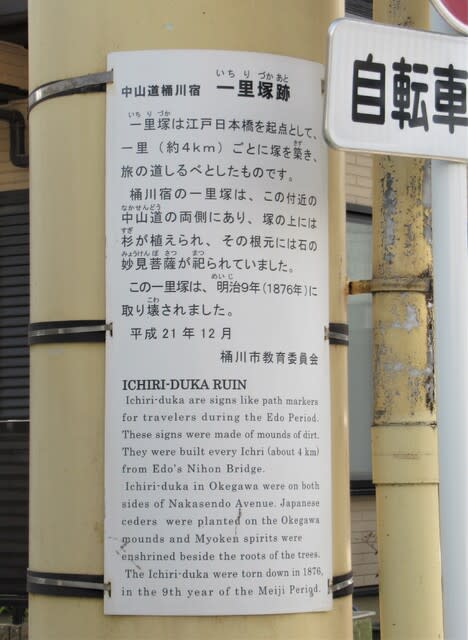

その先、細い十字路の先、東側は「桶川宿本陣遺構」の標柱が立ち、県指定文化財の説

明パネルがある。

木柱の門前までは行けるが、その内部は公開されてない。

道路から門の手前には、たくさんアジサイが咲き、門の奥にはネムノキが花を見せる。

隣接地は脇本陣跡、道路の反対側は問屋場跡や別の脇本陣跡の場所だが、遺構などは残

ってない。

少し先、道路を挟んで西側に「中山道宿場館」があり、「桶川市観光協会」も併設され

ているので立ち寄る。

入口際には、桶川特産のベニバナの植え込みが。あとで聞いたらいまがちょうど見ごろ

で、市の西郊では「べに花まつり」を開催中のよう。

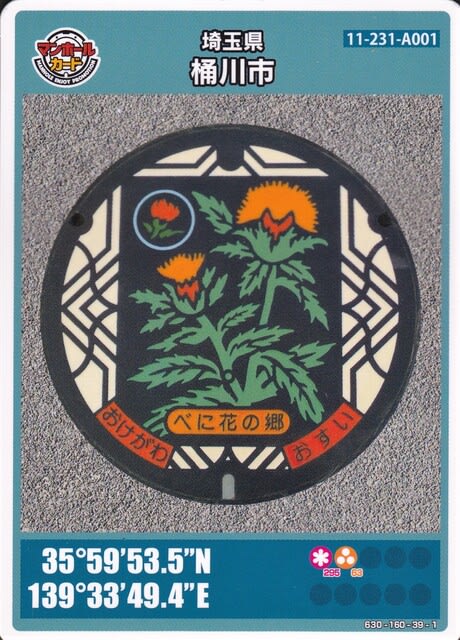

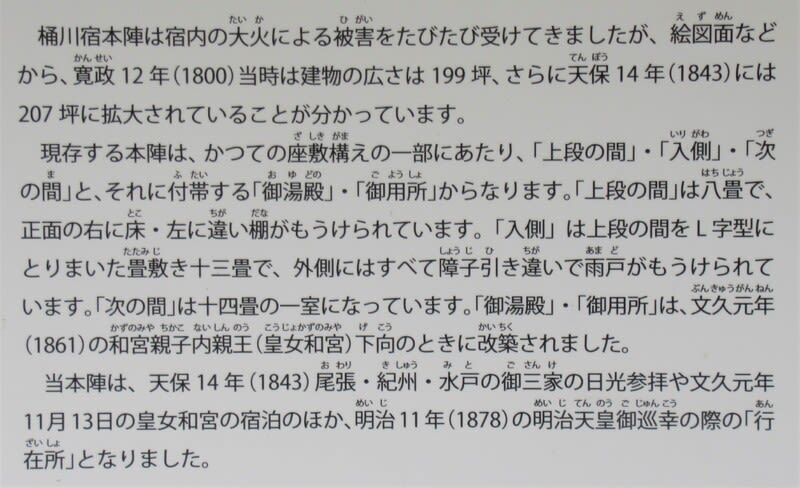

入口に、桶川のマンホールカードがもらえる申込書があったので記入し、まずいただく。

このデザインのマンホールは、桶川駅西口に設置してあるらしい。

入口際には、桶川特産の紅花色のつるし雛が下がり、館内は比較的小さめの説明パネル

や特産品、写真などがびっしりと展示されている。

奥には、中山道桶川宿の説明パネルや、桶川市のマスコットキャラクター「オケちゃん」

などが。

奥に居られた観光協会の方から、桶川に関わるいろいろな情報を教えてもらい、資料や

ベニバナの種などをいただいた。

12時30分近くなったので、近くにあるおすすめの食事処など聞くと、隣が桶川グル

メの代表格、手打ちうどんの店とのことで、その店 松屋(看板は「まつや」)に入る。

肉汁うどん(700円)を注文し、太くて固く腰の強い桶川うどんをしっかり噛んで美

味しく味わった。

この店は、中山道沿いで80年以上も愛されてきた老舗のようで、よじれて腰の強い麵

は、通の間では「暴れん坊うどん」と呼ばれているらしい。

店を出て先へ、東和銀行際の交差点を右折して最初の十字路を右折、さらに左折して突

き当たりの稲荷神社へ。

創建は嘉禄年間(1225~27)で、桶皮郷(現在の桶川市と上尾市にまたがる地域)

の惣鎮守となったよう。

本殿は、文化14(1817)年に、幕府の御用大工だった棟梁により造営されたとか。

拝殿前の2基の石灯籠は、桶川宿と周辺の紅花商人たちが安政4(1857)年に奉納

したもので、灯籠には24人の紅花商人の名が刻まれ、かつての紅花商人たちの繁栄を伝

える貴重な文化財という。

また、境内には「稲荷神社の大盤石(力石)」と呼ぶ大石が保存されている。

日本一といわれる重さ610㎏の石で、「大盤石」は全国でも4か所しかないといわれ、

この石を、武州岩槻領三野宮(現さいたま市岩槻区)生まれの三ノ宮卯野之助が嘉永5年

(1852)2月に持ち上げたとのこと。 信じられないような力持ちだ。

拝殿の左手には、ご神木のクスノキが 豊富な枝振りで立っている。

その下周辺には、何株かのアジサイが豊富な花を競っていた。

境内の西北端に立つケヤキの下部には、小さな社殿が祭られ、傍らにそのことについて

記された標柱も立つ。

中山道に戻った東和銀行前に、「市神社(いちがみしゃ)の跡」碑があった。

桶川では江戸時代から、毎月五と十のつく日に「五十(ごとう)の市」と呼ぶ米穀を中

心に農産物の商取引が行われて大変賑わい、その市と宿内の人々の守護神としてここに市

神社が立っていたとのこと。

明治9(1876)年に交通の妨げになるとして、いま訪ねた稲荷神社に移され、八雲

神社として祭られているという。境内に4つの摂社があったが、どれだったか確認はして

ない。

中山道をさらに進み、すぐ先左手(西)の大雲寺へ。

大雲寺は曹洞宗の寺院で、弘治3(1557)年の開山と伝えられ、足立坂東三十三箇

所霊場の第2番札所である。

桶川宿の上方(京側)にあるので、「上の寺」とも呼ばれていたようで、 本陣当主であ

る府川家の墓があり、江戸時代の俳人、府川志風、府川不莠も当寺に眠っているという。

境内へは山門の右手から入ると、正面に本堂が堂々と構える。

境内には松などよく整えられた植栽が配置され、鐘楼の複雑な木組みが目につく。

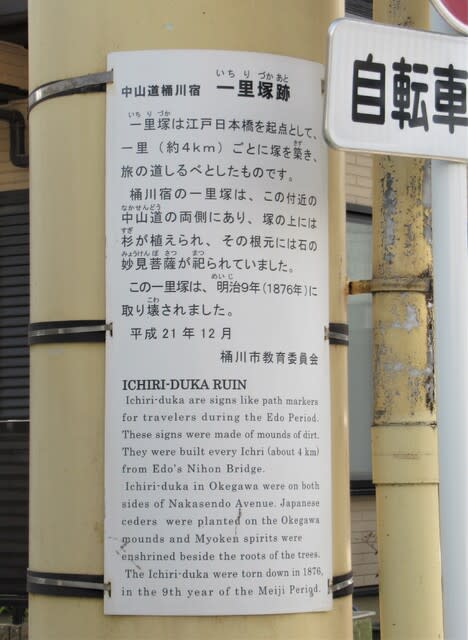

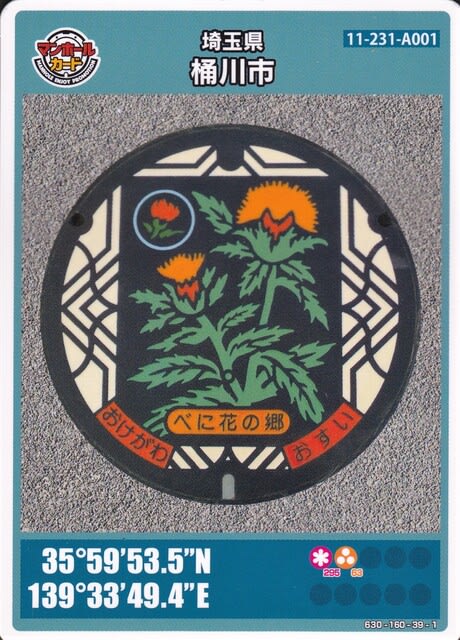

大雲寺を出てさらに先へ、次の十字路の歩道橋の柱に「一里塚跡」の説明板がある。

桶川宿の一里塚は、この付近の中山道の両側にあり、塚の上には杉が植えられ、根元に

は石の妙見菩薩が祭られていたようだが、明治9(1876)年に取り壊されたという。

その先、広い十字路は桶川市役所入口交差点で、その南東側の一角には「史跡 木戸址」

標がある。

午前中に見た江戸側の木戸址と同様、ここには文久元(1861)年に高さ1丈3尺、

巾8寸の角材で柵を立てた木戸を開設したとのこと。桶川宿の北端になる。

折り返して一里塚跡の表示のある歩道橋のところまで戻り、反対側の東側に古いレンガ

蔵が残っていたので奥まで入ってみた。

説明パネルは無いのでいつの建設かは分からぬが、明治から大正の頃のものかと思れ、

現在は使われてないようで、保有しているのは細田農機という会社らしい。

往路で立ち寄った中山道宿場館の北側の駐車場横には、「桶川宿手洗い所」と呼ぶ公衆

トイレが設けられていた。

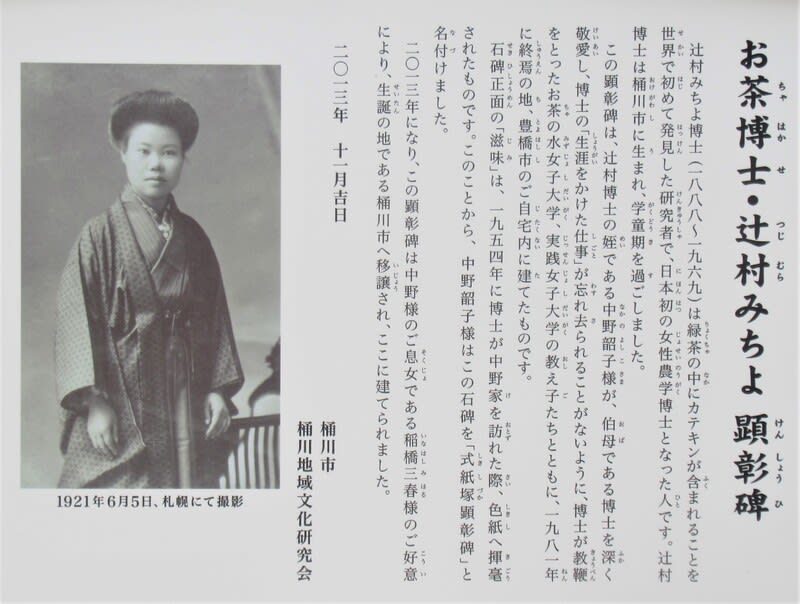

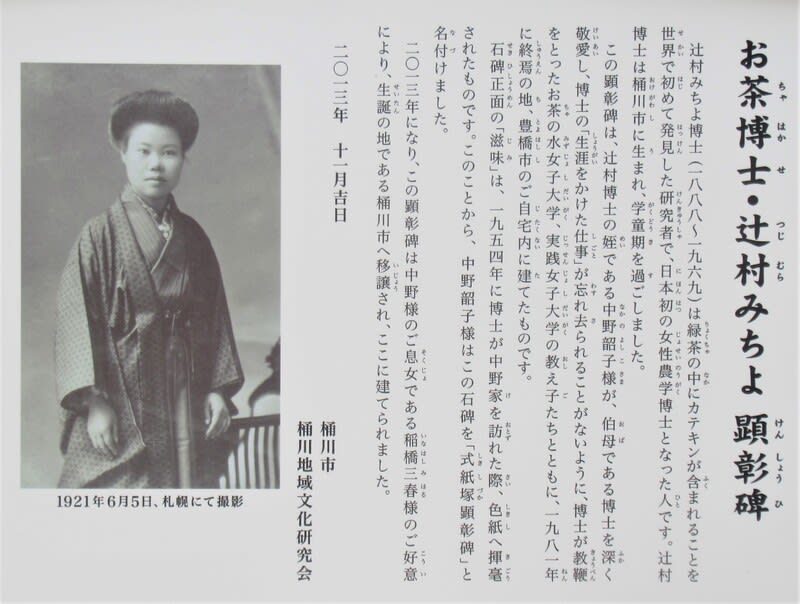

道路際には、「滋味」と刻まれた「お茶博士・辻村みちよ顕彰碑」とその説明パネルが

ある。

緑茶の中にカテキンが含まれていることを発見した人が、桶川生まれとは知らなかった。

歩いてみると、こういう新たな知識や発見が得られるのがよい。

そばには、「中山道のいずみ」と名付けられた防災用手押し井戸や、古い円筒形の郵便

ポストなどもあった。

桶川駅前交差点に向かって中山道を戻る途中で見つけた、カラーマンホール。

その先では、桶川市内循環バス「べにばなGO」と行き違う。

桶川駅前交差点を右折して桶川駅に向かう。交差点際にあった栄屋菓子舗に、NHK総

合TV「チコちゃんに叱られる」に紹介されたという張り紙などがあり、「塩あんびん」

という菓子が気になったので入ってみた。

埼玉県北東部の郷土菓子のようで、砂糖でなく塩あんの大福餅。餅もきめ細かくて美味

しそうだったので3ツ購入する(ひとつ180円)。

帰宅後調べたら、「チコちゃんに叱られる」の放映は2020年10月9日だった。

なお、この店・栄屋菓子補のサイトとはこちらから。

すぐ近く、駅前通りの反対側に「おじいさんの店」という看板が目に入る。

地元っ子の間では「ぢぢ店」と呼ばれているようで、めんこ、ビー玉、ままごとセット

など昔の玩具もここなら見つかるという。昭和ムードあふれる立ち寄りスポットというが、

暑さが応えているので、寄らずに駅に向かう。

その先にも、昭和の雰囲気の感じられる店があった。

JR桶川駅には14時21分に戻った。改札のある2階通路には、べに花開花情報が満

開を告げていた。

14時35分発高崎線上り電車に乗る。

(天気 晴、距離 5㎞、地図 「おけがわ散策マップ」(平成26年1月発行)中の

「中山道桶川宿」食事処 お土産マップ)、歩行地 桶川市、歩数 8,700)

この日、最寄りのアメダス観測地点の最高気温は、さいたま市で33.3℃、熊谷市は

35.0℃だったので、桶川はこの中間前後になったかと思われ、暑さがこたえた。

埼玉県ランキング

埼玉県ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

前々回の投稿で予想したとおり、以下のレポートの歩いた日の翌々日の6月27日(月)、

関東甲信の梅雨明けが発表されました。4年前の2018年28日より1日早く、観測史

上最速の梅雨明けです。

その前後、6月25日(土)に続いて6月27日(月)から今日までの5日間、埼玉県

内アメダス観測地8地点の全部が35℃以上の猛暑日となり、全観測地点とも37℃以上

という日がほとんどの一層の猛暑です。

この夏は100年に1度の猛暑が続くとの予想もあり、この先の長い夏が思いやられ、

電力需要の逼迫も懸念されており、どう過ごしたら良いのでしょうか・・・

前置きはこのくらいで、大分間隔が延びましたが前回のレポートの続きです。

========================================

2022年6月25日(土) 〈後半・中山道桶川宿めぐり〉

上尾駅東口での「旅のスケッチ展」を観覧して駅に戻り、11時06分のJR高崎線下

り電車に乗り、11時12分に2駅先の桶川駅で下りた。

この後は、駅の東側を南東から北西に走る江戸五街道のひとつ、中山道桶川宿(なかせ

んどうおけがわじゅく)の旧跡などを巡ることにする。

ちなみに中山道は、江戸・日本橋から京都・三条大橋まで約530㎞をつなぐ街道。埼

玉県内には蕨、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、深谷、本庄の9つの宿場があった。

私は、グループに参加して2002年~2009年にかけて、日本橋~京都間のほぼ全

行程を歩き継いで1往復しており、桶川宿には2004年10月以来17年8か月ぶりの

再訪になる。

桶川駅を11時19分にスタートした。東口の階段下にあった「桶川史跡めぐり」図中

の「中山道桶川宿」の地図、今日巡るのはこの範囲の予定で、中山道の距離としては1㎞

ほどになる。

中山道に向かう駅前の通りを直進し、街道に出るひとつ手前のT字路を右折して南東に

少しで、浄念寺の仁王門前へ。

仁王門は朱塗り2階建て、2階が鐘楼になっている鐘楼門である。

門の左手に金属板の説明パネルがあるが、読みにくくて全内容は判然としない。

「2階の梵鐘(ぼんしょう)は寛保元(1741)年に鋳造されたが、第二次大戦で供

出され、現在のものは昭和40(1965)年鋳造、階下の仁王像は明和5(1768)

年に開眼された」、とのことだけは分かった。

仁王門を入って左手には、格好良い松が目に入る。

浄念寺は浄土宗の寺で、天文15(1546)年に現在の松戸市の東漸寺(とうぜんじ)

の團誉桂善壽上人(だんよけいぜんぜんじゅしょうにん)が、室町初期の1360年頃に

当地に建てた修行のための庵をもとに、寺院としたのが始まりのよう。

桶川宿とも深い関係があったと考えられ、江戸初頭には、桶川宿を治めた西尾隠岐守吉

次(にしおおきのかみよしつぐ)が地蔵菩薩像と薬師如来像を納めたことからも伺えると

いう。

正面に堂々と構える本堂は、平成16(2004)年に再建されたとか。

境内には、集められた板石塔婆や2つの小社殿、古い石塔群などあるが、その説明パネ

ルも金属板の文字で、判読できないのが残念。

浄念寺の山門を出て、正面突き当たりで中山道に入り右(南東)へ。中山道は、現在は

県道164号・鴻巣桶川さいたま線である。

すぐ近くに古くからの旅館、武村旅館がある。

桶川宿には、大名や公家などの宿泊施設である本陣、脇本陣とは別に、一般庶民のため

の旅籠(はたご)が数多くあり、江戸末期の天保年間(1830~44)には36軒あっ

たとか。

武村旅館は嘉永5(1852)年の建築、皇女和宮(こうじょかずのみや)が中山道を

下向(げこう)した文久元(1861「)年当時は紙屋半次郎名義だったが、明治時代に

武村家が板橋宿からここに移って旅館業を営んだようで、国登録有形文化財になっている。

武村旅館の間取り図

次の交差点の南東側には、「旧跡 木戸址」碑が立っている。

木戸は、警備のために宿場の出入口に設置されていたもの。ここに文久元(1861)

年に高さ1丈3尺、幅8寸の角材で柵を立てて木戸を開設したようで、桶川宿の江戸側末

端になる。

中山道桶川宿の案内図には、その先近くに水準点があるようなので確認に進み、イエス

キリスト教会の先までいったが見つからないので引き返す。

帰宅後、国土地理院の地形図で確かめたら、なんとこの教会敷地の北東端付近にあり、

見落としてしまったらしい。

木戸址碑のある交差点まで戻り、さらに進む。武村旅館の斜前あたりに「藤倉家の鍾馗

様(しょうきさま)」というのがあるはずだが、これも見つからない。

桶川駅前交差点を過ぎてすぐ、通りの右手建物横に「助蔵」の表示があるので入ると、

3階建て土蔵造りの建物で、国登録有形文化財になっている「島村家住宅土蔵」だった。

桁行(けたゆき)6間、梁間(はりま)3間、木造3階建て土蔵で、江戸後期の天保7

(1836)年の建築と伝えられているとか。

島村家は、桶川宿の本陣近くに店を構えた穀物問屋木嶋屋の総本家で、この土蔵の建築

工事は、天保の大飢饉にあえぐ人々に仕事を与え、その報酬で多くの民が餓え(うえ)か

ら救われたところから、「お助け蔵(おたすけぐら)」といわれたとの伝承も残るよう。

現在、壁面はトタンに覆われているが、黒漆喰壁(くろしっくいかべ)の堂々とした土

蔵だという。

その隣の矢部家住宅は桶川市指定文化財(建造物)で、中山道に面した土蔵造りの店舗

と、土蔵造りの文庫蔵、切妻造りの勝手場ほかの建物で構成されている。

矢部家は、主には穀物問屋を営んでいたが、桶川特産の紅花(べにばな)の商いも行い、

桶川の24人の紅花商人の中に名を連ねているという。

中山道に面した店舗に残る古い電話番号標識。

矢部家と中山道を挟んで西側には、国登録有形文化財の「小林家住宅主屋(しゅおく)」

が目につく。

小林家住宅主奥は、江戸時代末期頃に穀屋吉右衛門が旅籠(はたご)として建て、棟札

(むねふだ)から文政11(1827)年、天保11(1840)年、嘉永5(1852)

年のいずれかの子年(ねどし)と考えられているようだ。

その後、当主となった小林家は、材木商を営むにあたり大きく改修したが、外観は当時

の姿をとどめているという。

看板や外の材木にそのことが伺えるが、現在は「ティー、クラフト&ギャラリー ブラ

ッドベリー」と呼ぶノスタルジックな雰囲気のギャラリー&カフェというが、入店は省く。

その先、細い十字路の先、東側は「桶川宿本陣遺構」の標柱が立ち、県指定文化財の説

明パネルがある。

木柱の門前までは行けるが、その内部は公開されてない。

道路から門の手前には、たくさんアジサイが咲き、門の奥にはネムノキが花を見せる。

隣接地は脇本陣跡、道路の反対側は問屋場跡や別の脇本陣跡の場所だが、遺構などは残

ってない。

少し先、道路を挟んで西側に「中山道宿場館」があり、「桶川市観光協会」も併設され

ているので立ち寄る。

入口際には、桶川特産のベニバナの植え込みが。あとで聞いたらいまがちょうど見ごろ

で、市の西郊では「べに花まつり」を開催中のよう。

入口に、桶川のマンホールカードがもらえる申込書があったので記入し、まずいただく。

このデザインのマンホールは、桶川駅西口に設置してあるらしい。

入口際には、桶川特産の紅花色のつるし雛が下がり、館内は比較的小さめの説明パネル

や特産品、写真などがびっしりと展示されている。

奥には、中山道桶川宿の説明パネルや、桶川市のマスコットキャラクター「オケちゃん」

などが。

奥に居られた観光協会の方から、桶川に関わるいろいろな情報を教えてもらい、資料や

ベニバナの種などをいただいた。

12時30分近くなったので、近くにあるおすすめの食事処など聞くと、隣が桶川グル

メの代表格、手打ちうどんの店とのことで、その店 松屋(看板は「まつや」)に入る。

肉汁うどん(700円)を注文し、太くて固く腰の強い桶川うどんをしっかり噛んで美

味しく味わった。

この店は、中山道沿いで80年以上も愛されてきた老舗のようで、よじれて腰の強い麵

は、通の間では「暴れん坊うどん」と呼ばれているらしい。

店を出て先へ、東和銀行際の交差点を右折して最初の十字路を右折、さらに左折して突

き当たりの稲荷神社へ。

創建は嘉禄年間(1225~27)で、桶皮郷(現在の桶川市と上尾市にまたがる地域)

の惣鎮守となったよう。

本殿は、文化14(1817)年に、幕府の御用大工だった棟梁により造営されたとか。

拝殿前の2基の石灯籠は、桶川宿と周辺の紅花商人たちが安政4(1857)年に奉納

したもので、灯籠には24人の紅花商人の名が刻まれ、かつての紅花商人たちの繁栄を伝

える貴重な文化財という。

また、境内には「稲荷神社の大盤石(力石)」と呼ぶ大石が保存されている。

日本一といわれる重さ610㎏の石で、「大盤石」は全国でも4か所しかないといわれ、

この石を、武州岩槻領三野宮(現さいたま市岩槻区)生まれの三ノ宮卯野之助が嘉永5年

(1852)2月に持ち上げたとのこと。 信じられないような力持ちだ。

拝殿の左手には、ご神木のクスノキが 豊富な枝振りで立っている。

その下周辺には、何株かのアジサイが豊富な花を競っていた。

境内の西北端に立つケヤキの下部には、小さな社殿が祭られ、傍らにそのことについて

記された標柱も立つ。

中山道に戻った東和銀行前に、「市神社(いちがみしゃ)の跡」碑があった。

桶川では江戸時代から、毎月五と十のつく日に「五十(ごとう)の市」と呼ぶ米穀を中

心に農産物の商取引が行われて大変賑わい、その市と宿内の人々の守護神としてここに市

神社が立っていたとのこと。

明治9(1876)年に交通の妨げになるとして、いま訪ねた稲荷神社に移され、八雲

神社として祭られているという。境内に4つの摂社があったが、どれだったか確認はして

ない。

中山道をさらに進み、すぐ先左手(西)の大雲寺へ。

大雲寺は曹洞宗の寺院で、弘治3(1557)年の開山と伝えられ、足立坂東三十三箇

所霊場の第2番札所である。

桶川宿の上方(京側)にあるので、「上の寺」とも呼ばれていたようで、 本陣当主であ

る府川家の墓があり、江戸時代の俳人、府川志風、府川不莠も当寺に眠っているという。

境内へは山門の右手から入ると、正面に本堂が堂々と構える。

境内には松などよく整えられた植栽が配置され、鐘楼の複雑な木組みが目につく。

大雲寺を出てさらに先へ、次の十字路の歩道橋の柱に「一里塚跡」の説明板がある。

桶川宿の一里塚は、この付近の中山道の両側にあり、塚の上には杉が植えられ、根元に

は石の妙見菩薩が祭られていたようだが、明治9(1876)年に取り壊されたという。

その先、広い十字路は桶川市役所入口交差点で、その南東側の一角には「史跡 木戸址」

標がある。

午前中に見た江戸側の木戸址と同様、ここには文久元(1861)年に高さ1丈3尺、

巾8寸の角材で柵を立てた木戸を開設したとのこと。桶川宿の北端になる。

折り返して一里塚跡の表示のある歩道橋のところまで戻り、反対側の東側に古いレンガ

蔵が残っていたので奥まで入ってみた。

説明パネルは無いのでいつの建設かは分からぬが、明治から大正の頃のものかと思れ、

現在は使われてないようで、保有しているのは細田農機という会社らしい。

往路で立ち寄った中山道宿場館の北側の駐車場横には、「桶川宿手洗い所」と呼ぶ公衆

トイレが設けられていた。

道路際には、「滋味」と刻まれた「お茶博士・辻村みちよ顕彰碑」とその説明パネルが

ある。

緑茶の中にカテキンが含まれていることを発見した人が、桶川生まれとは知らなかった。

歩いてみると、こういう新たな知識や発見が得られるのがよい。

そばには、「中山道のいずみ」と名付けられた防災用手押し井戸や、古い円筒形の郵便

ポストなどもあった。

桶川駅前交差点に向かって中山道を戻る途中で見つけた、カラーマンホール。

その先では、桶川市内循環バス「べにばなGO」と行き違う。

桶川駅前交差点を右折して桶川駅に向かう。交差点際にあった栄屋菓子舗に、NHK総

合TV「チコちゃんに叱られる」に紹介されたという張り紙などがあり、「塩あんびん」

という菓子が気になったので入ってみた。

埼玉県北東部の郷土菓子のようで、砂糖でなく塩あんの大福餅。餅もきめ細かくて美味

しそうだったので3ツ購入する(ひとつ180円)。

帰宅後調べたら、「チコちゃんに叱られる」の放映は2020年10月9日だった。

なお、この店・栄屋菓子補のサイトとはこちらから。

すぐ近く、駅前通りの反対側に「おじいさんの店」という看板が目に入る。

地元っ子の間では「ぢぢ店」と呼ばれているようで、めんこ、ビー玉、ままごとセット

など昔の玩具もここなら見つかるという。昭和ムードあふれる立ち寄りスポットというが、

暑さが応えているので、寄らずに駅に向かう。

その先にも、昭和の雰囲気の感じられる店があった。

JR桶川駅には14時21分に戻った。改札のある2階通路には、べに花開花情報が満

開を告げていた。

14時35分発高崎線上り電車に乗る。

(天気 晴、距離 5㎞、地図 「おけがわ散策マップ」(平成26年1月発行)中の

「中山道桶川宿」食事処 お土産マップ)、歩行地 桶川市、歩数 8,700)

この日、最寄りのアメダス観測地点の最高気温は、さいたま市で33.3℃、熊谷市は

35.0℃だったので、桶川はこの中間前後になったかと思われ、暑さがこたえた。