10月28日(日)~29日(月)、カントリーウオークグループの「特別例会」と称

する1泊のカントリーウオークに参加した。

第1日 2018年10月28日(日)

== 木曽山林資料館の観覧と黒川郷の道祖神巡り ==

新宿駅発8時発のJR中央線特急スーパーあずさ5号に立川駅から乗る。

右側座席からは韮崎駅を通過後に茅ヶ岳(かやがたけ)↑が、小淵沢駅を通過後には八

ヶ岳連峰南面↓が望まれる。

塩尻駅で普通電車に乗り換え、木曽福島駅に11時43分に着いた。

先着していた今回の担当、Yさんの案内で11時50分発町営バス開田高原線に乗り、

正午ちょうどに信州木曽看護専門学校バス停で下りた。

西側にあるのがバス停名の専門学校と木曽清峰高校の新開キャンパス。

国道から下ると「長野県木曽山林高等学校」の大きな標石がある。

Yさんはここで2度、教師をされており、現在の青峰高の一角に今日最初の訪問先の

「木曽山林資料館」がある。

まずは資料館の2階に上がり、Yさんが注文してあった地元肥田亭の弁当をいただき、

その後資料館の説明を受ける。

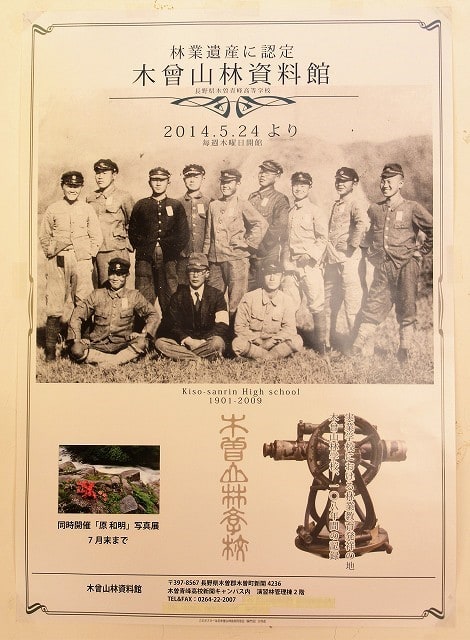

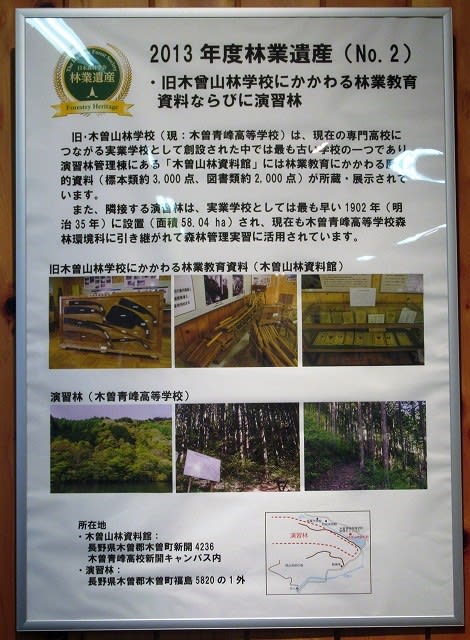

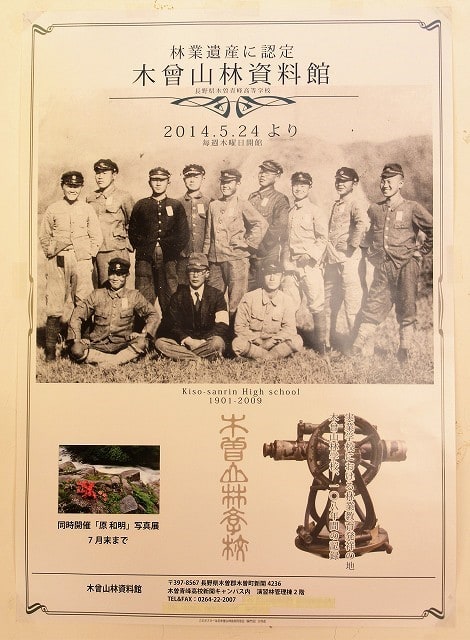

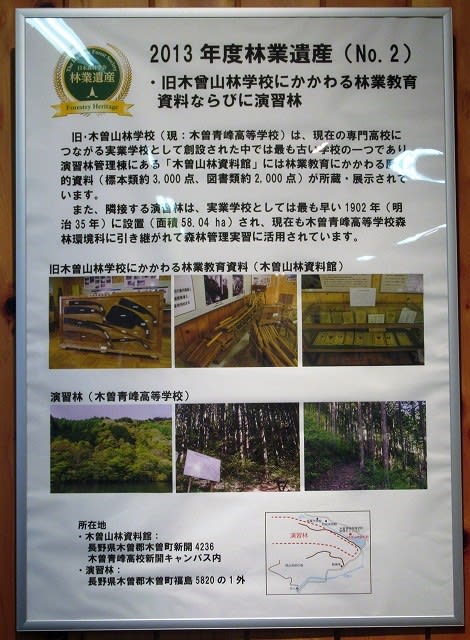

木曽山林資料館は、明治34(1901)年創立の木曽山林学校、のち木曽山林高とな

り、平成21(2009)年に閉校になるまでの108年に及ぶ貴重な林業遺産を公開す

るために設けられたもの。

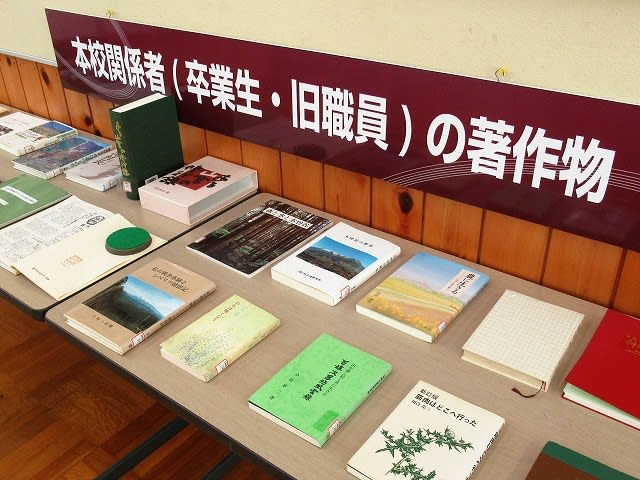

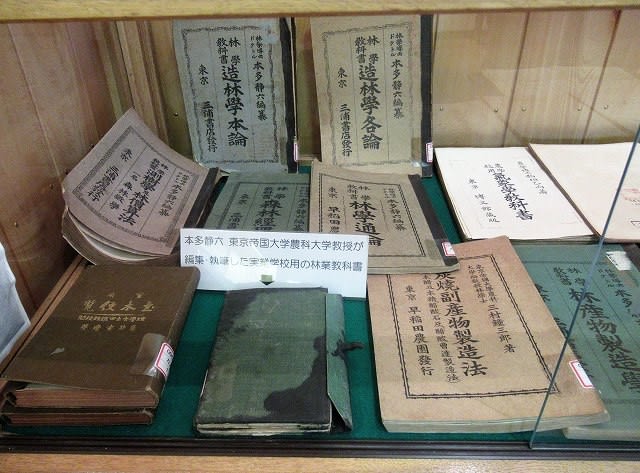

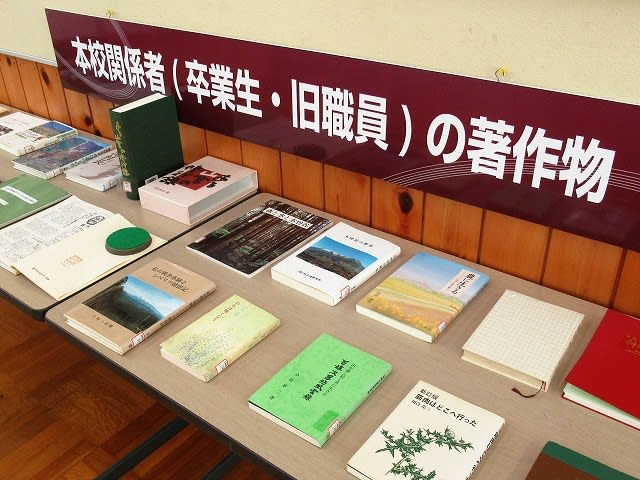

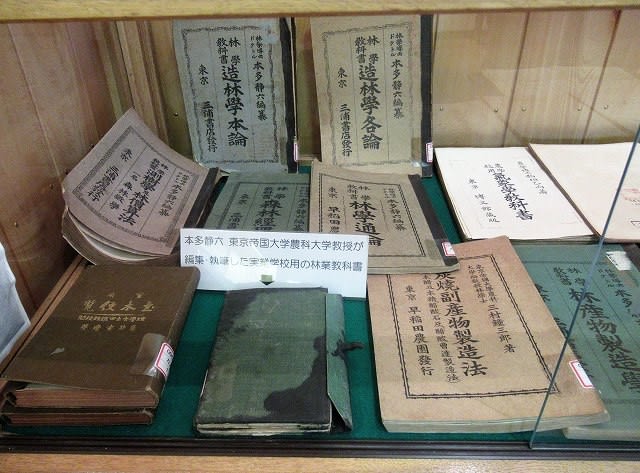

それら膨大な林業遺産の保存や整理、公開のために多大の尽力をされ、当館の学芸員で

もあるYさんから、校友会誌、林業教科書、ドイツ林学原書、測量器具、木曽五木の木材

標本、大正時代の林業写真、演習林の動植物標本など、貴重な資料や記録、ゆかりの人々

など、多面にわたり説明いただく。

ちなみに資料館の林業教育資料は、日本森林学会の「林業遺産」に認定されており、教

育資料が遺産に認定されたのは画期的という。

二つの展示室のほか収蔵庫や作業室などで裏話などの説明も受け、13時55分に資料

館を出た。資料館入り口近くのモミジが鮮やかな彩り。

西側から西北西へと伸びる急斜面の森林は、木曽山林高の演習林。校舎敷地との間の黒

川を吊り橋の城山橋で渡ると、周辺は見頃な紅葉に彩られている。

演習林下の落ち葉道を上流に向かい、500m前後で演習林の道を離れて町民グランド

横を回る。

前方の山並みや田んぼの中の作業小屋などを眺めながら進み、たくさん燃料用まきの積

まれた小屋近くの橋で黒川を渡り返し、町営バスの通る国道361号に上がる。

橋の先の民家にもまきがたくさん積まれていて、冬の燃料に欠かせぬことが分かる。

南を振り返ると、新雪の木曽駒ヶ岳上部がわずかに望まれた。

日帰り温泉「せせらぎの湯」を過ぎた辺り、国道の温度表示は12℃を示す。国道には

片側に歩道があり安心して歩ける。右手斜面のモミジなどが鮮やかな彩り。

住宅が途切れたところで小休止し、Yさんからおいしい信州リンゴをいただいた。

次の集落梨の木沢に入り、振り返ると木曽駒は雲に隠されていた。すぐ先に続く下志水

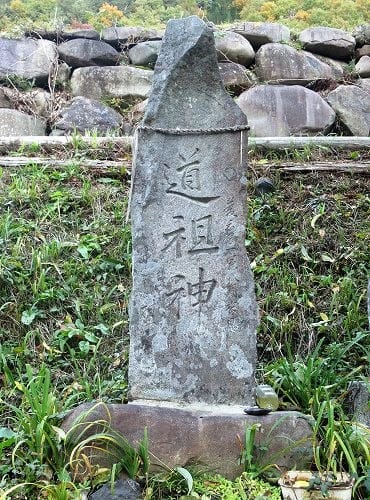

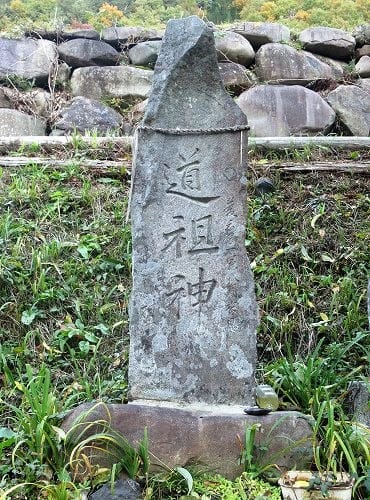

集落↓からは、「黒川郷の道祖神」と呼ぶ道祖神が各集落ごとに祭られている。

道祖神は、厄除けや子孫繁栄などを祈願するため、村の守り神として主に道の辻に祭ら

れた民間信仰の石碑や石仏。黒川地区は飛騨街道が国道361号とつかず離れずに岐阜県

高山市へと続き、ほぼ集落ごとに道祖神があるという。

最初の「下志水の道祖神」は旧道の分岐点に文字で刻まれ、そばには石屋根で守られた

馬頭観音も。

木曽馬ゆかりの地でもあり、馬頭観音はその先の集落にも多かった。

次の上志水から栃本集落にかけて旧道が黒川に近い西側を走り、その入口に「黒川郷道

祖神」の説明板があった。

それによれば、黒川地区は木曽の中でも道祖神が多く、地区内に18箇所19体あるよ

う。双代道祖神が11体、文字の道祖神が8体で、男女握手像は古く、文字だけは後に作

られたものが多く、道祖神のある場所では毎年1月14日にどんど焼きが行われるという。

近くにも馬頭観音が集められていて、桜の木の下に安政5(1858)年銘で握手像の

「上志水の道祖神」↑が祭られていた。

さらに石屋根の下に馬頭観音が並び、旧道の終わり近くに黒川最古という享和2(1802)

年銘の「栃本の道祖神」が立っていた。

太陽が西に傾いて道路沿いは影になり冷えてきた。国道に戻っところで、日陰ながらモ

ミジが鮮やかな彩り。

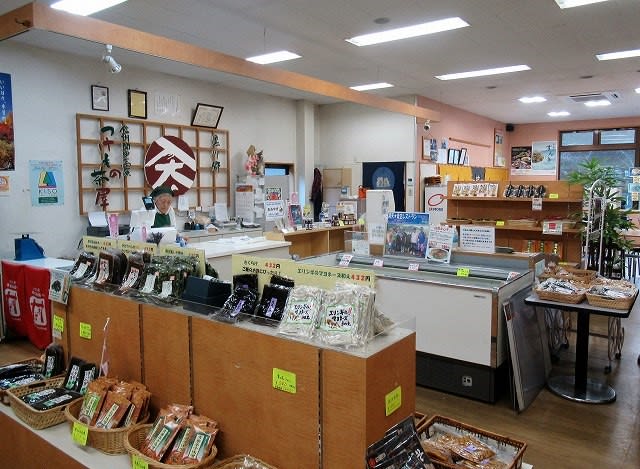

少し先に「つけもの茶屋」があったので立ち寄り、漬物を求めたりトイレを借りたりす

る。

すぐ先から再び西側の旧道へ。分岐点に東山(ひがしやま)観音堂が祭られていた。創

立年代は不詳のようだが、中世木曽氏の家臣で黒川郷の豪族、古畑伯耆守(ほうきのかみ)

が勧請(かんじょう)したものと伝えられているとか。

本尊は観世音菩薩で、江戸時代には木曽三十三ヶ寺巡りの霊場のひとつになり、堂内に

は西国三十三ヵ所霊場の石像が祭られていた。

横に立つ桜は、中世(約450年前)木曽の領主、木曽義昌(よしまさ)の手植えと伝

えられているという。

西側の旧道を少し進むと「島尻の道祖神」がある。やはり文字道祖神で、造立年は不明

のよう。

並行して西側田んぼ沿いにもう1本の道があり、この一帯は黒川郷の庄屋だった古畑伯

耆守の屋敷跡とか。

飛騨街道はこの川沿いだったようで、たくさんの石碑がその一端を感じさせてくれる。

旧道沿いの島集落には、複数の馬頭観音など並ぶ石屋根のところが4か所ほどあり、そ

の先に慶応2(1866)年銘の文字道祖神「島・渡合の道祖神」が祭られていた。

これで、黒川郷の道祖神のうち五つの道祖神を確認できた。

国道に戻ったところの右手に、大きな屋根の民宿黒川荘が見えた。ここが今日の宿で、

16時20分に着いた。

入口には、地元出身の力士で名古屋場所で初優勝した「祝 初優勝 御嶽海」の張り紙

がある。

宿の主、FさんはYさんの木曽山林高での教え子で、御嶽海後援会の会長をされていた

とか。現在は今日明日利用する町営バスを運行するおんたけ交通の社長をされているとの

こと。

食堂で夕食後、いろり端に移動し、遊びに来ていた活発な近隣の小学生との交流などの

ひとときも楽しんだ。

(参加 11人、天気 晴、距離 5㎞、地図(1/2.5万) 木曽福島、歩行地

長野県木曽町、歩数 9,300)

なお、木曽山林資料館の観覧などについては、同館のWebサイトをご覧下さい。

また、11月2日(金)~4日(日)は、東松山市を中心の国内最大のウオーキング大

会「第41回日本スリーデーマーチ」に参加しているため、2日目のレポートは6日以降

になる見込みです。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

する1泊のカントリーウオークに参加した。

第1日 2018年10月28日(日)

== 木曽山林資料館の観覧と黒川郷の道祖神巡り ==

新宿駅発8時発のJR中央線特急スーパーあずさ5号に立川駅から乗る。

右側座席からは韮崎駅を通過後に茅ヶ岳(かやがたけ)↑が、小淵沢駅を通過後には八

ヶ岳連峰南面↓が望まれる。

塩尻駅で普通電車に乗り換え、木曽福島駅に11時43分に着いた。

先着していた今回の担当、Yさんの案内で11時50分発町営バス開田高原線に乗り、

正午ちょうどに信州木曽看護専門学校バス停で下りた。

西側にあるのがバス停名の専門学校と木曽清峰高校の新開キャンパス。

国道から下ると「長野県木曽山林高等学校」の大きな標石がある。

Yさんはここで2度、教師をされており、現在の青峰高の一角に今日最初の訪問先の

「木曽山林資料館」がある。

まずは資料館の2階に上がり、Yさんが注文してあった地元肥田亭の弁当をいただき、

その後資料館の説明を受ける。

木曽山林資料館は、明治34(1901)年創立の木曽山林学校、のち木曽山林高とな

り、平成21(2009)年に閉校になるまでの108年に及ぶ貴重な林業遺産を公開す

るために設けられたもの。

それら膨大な林業遺産の保存や整理、公開のために多大の尽力をされ、当館の学芸員で

もあるYさんから、校友会誌、林業教科書、ドイツ林学原書、測量器具、木曽五木の木材

標本、大正時代の林業写真、演習林の動植物標本など、貴重な資料や記録、ゆかりの人々

など、多面にわたり説明いただく。

ちなみに資料館の林業教育資料は、日本森林学会の「林業遺産」に認定されており、教

育資料が遺産に認定されたのは画期的という。

二つの展示室のほか収蔵庫や作業室などで裏話などの説明も受け、13時55分に資料

館を出た。資料館入り口近くのモミジが鮮やかな彩り。

西側から西北西へと伸びる急斜面の森林は、木曽山林高の演習林。校舎敷地との間の黒

川を吊り橋の城山橋で渡ると、周辺は見頃な紅葉に彩られている。

演習林下の落ち葉道を上流に向かい、500m前後で演習林の道を離れて町民グランド

横を回る。

前方の山並みや田んぼの中の作業小屋などを眺めながら進み、たくさん燃料用まきの積

まれた小屋近くの橋で黒川を渡り返し、町営バスの通る国道361号に上がる。

橋の先の民家にもまきがたくさん積まれていて、冬の燃料に欠かせぬことが分かる。

南を振り返ると、新雪の木曽駒ヶ岳上部がわずかに望まれた。

日帰り温泉「せせらぎの湯」を過ぎた辺り、国道の温度表示は12℃を示す。国道には

片側に歩道があり安心して歩ける。右手斜面のモミジなどが鮮やかな彩り。

住宅が途切れたところで小休止し、Yさんからおいしい信州リンゴをいただいた。

次の集落梨の木沢に入り、振り返ると木曽駒は雲に隠されていた。すぐ先に続く下志水

集落↓からは、「黒川郷の道祖神」と呼ぶ道祖神が各集落ごとに祭られている。

道祖神は、厄除けや子孫繁栄などを祈願するため、村の守り神として主に道の辻に祭ら

れた民間信仰の石碑や石仏。黒川地区は飛騨街道が国道361号とつかず離れずに岐阜県

高山市へと続き、ほぼ集落ごとに道祖神があるという。

最初の「下志水の道祖神」は旧道の分岐点に文字で刻まれ、そばには石屋根で守られた

馬頭観音も。

木曽馬ゆかりの地でもあり、馬頭観音はその先の集落にも多かった。

次の上志水から栃本集落にかけて旧道が黒川に近い西側を走り、その入口に「黒川郷道

祖神」の説明板があった。

それによれば、黒川地区は木曽の中でも道祖神が多く、地区内に18箇所19体あるよ

う。双代道祖神が11体、文字の道祖神が8体で、男女握手像は古く、文字だけは後に作

られたものが多く、道祖神のある場所では毎年1月14日にどんど焼きが行われるという。

近くにも馬頭観音が集められていて、桜の木の下に安政5(1858)年銘で握手像の

「上志水の道祖神」↑が祭られていた。

さらに石屋根の下に馬頭観音が並び、旧道の終わり近くに黒川最古という享和2(1802)

年銘の「栃本の道祖神」が立っていた。

太陽が西に傾いて道路沿いは影になり冷えてきた。国道に戻っところで、日陰ながらモ

ミジが鮮やかな彩り。

少し先に「つけもの茶屋」があったので立ち寄り、漬物を求めたりトイレを借りたりす

る。

すぐ先から再び西側の旧道へ。分岐点に東山(ひがしやま)観音堂が祭られていた。創

立年代は不詳のようだが、中世木曽氏の家臣で黒川郷の豪族、古畑伯耆守(ほうきのかみ)

が勧請(かんじょう)したものと伝えられているとか。

本尊は観世音菩薩で、江戸時代には木曽三十三ヶ寺巡りの霊場のひとつになり、堂内に

は西国三十三ヵ所霊場の石像が祭られていた。

横に立つ桜は、中世(約450年前)木曽の領主、木曽義昌(よしまさ)の手植えと伝

えられているという。

西側の旧道を少し進むと「島尻の道祖神」がある。やはり文字道祖神で、造立年は不明

のよう。

並行して西側田んぼ沿いにもう1本の道があり、この一帯は黒川郷の庄屋だった古畑伯

耆守の屋敷跡とか。

飛騨街道はこの川沿いだったようで、たくさんの石碑がその一端を感じさせてくれる。

旧道沿いの島集落には、複数の馬頭観音など並ぶ石屋根のところが4か所ほどあり、そ

の先に慶応2(1866)年銘の文字道祖神「島・渡合の道祖神」が祭られていた。

これで、黒川郷の道祖神のうち五つの道祖神を確認できた。

国道に戻ったところの右手に、大きな屋根の民宿黒川荘が見えた。ここが今日の宿で、

16時20分に着いた。

入口には、地元出身の力士で名古屋場所で初優勝した「祝 初優勝 御嶽海」の張り紙

がある。

宿の主、FさんはYさんの木曽山林高での教え子で、御嶽海後援会の会長をされていた

とか。現在は今日明日利用する町営バスを運行するおんたけ交通の社長をされているとの

こと。

食堂で夕食後、いろり端に移動し、遊びに来ていた活発な近隣の小学生との交流などの

ひとときも楽しんだ。

(参加 11人、天気 晴、距離 5㎞、地図(1/2.5万) 木曽福島、歩行地

長野県木曽町、歩数 9,300)

なお、木曽山林資料館の観覧などについては、同館のWebサイトをご覧下さい。

また、11月2日(金)~4日(日)は、東松山市を中心の国内最大のウオーキング大

会「第41回日本スリーデーマーチ」に参加しているため、2日目のレポートは6日以降

になる見込みです。

アウトドアランキング

アウトドアランキングにほんブログ村

景色です。

韮崎の付近私は良く歩きました。

充実した歩きができました。