畑のジャガイモが芽を出しました。航空記念公園周辺のケヤキも、やわらかな

新緑の彩りを見せはじめています。

今日のレポートは、京都の2日目、西山とよばれる辺りの社寺巡りです。

06年4月10日(日)

朝から冷たい 、1日中雨の予報だが、予定通り京都市西京区大原野の社寺

、1日中雨の予報だが、予定通り京都市西京区大原野の社寺

巡りをすることにした。

大宮駅から阪急電車に乗り、15分ほどの東向日(ひがしむこう)駅で降りる。

9時16分発のバスに乗り、終点の善峰寺(よしみねでら)バス停に9時42分

に着いた。

いきなり杉木立の間の参道をジグザグの上り坂が続く。標高差50m以上も

上がったろうか。善峰寺の大きな山門をくぐる。

善峰寺は、長元2年(1029)、源算の開基と伝えられ、西国三十三番第二十

番札所。歴代朝廷の崇敬厚く、白河天皇が諸堂を建立し、後花園天皇が伽藍を

改築したとのこと。その後、応仁の乱で焼亡した僧坊を、徳川5代将軍綱吉の

生母・桂昌院の寄進により復興され、現在に至っているという。

山門のそばの受付でもらった、リーフレットの参拝順路案内図に従い、3万

坪(10万㎡)あるという境内の、回遊式庭園の間に配された15か所を越える

堂塔などを巡ることにする。距離はおよそ800mほどあるらしい。

山門を入ってすぐの桃が色鮮やかに咲いていた。

石段を上がって手水舎で清める。なかなか趣のある手洗鉢だ。

正面が本堂にあたる観音堂。元禄15年(1692)の再建、本尊は十一面

観世音菩薩である。

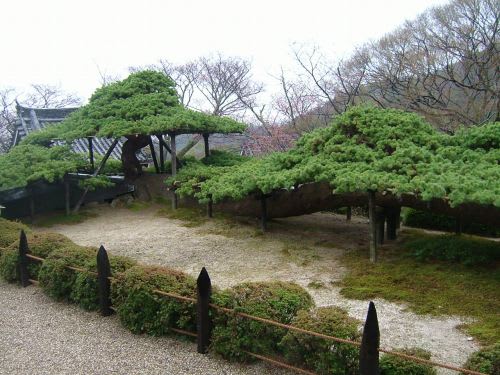

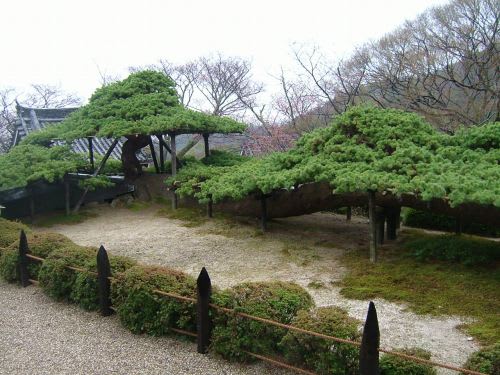

右手の階段を上がると、つりがね堂と護摩堂、多宝塔(国重文)が立ち、多宝

塔の前に遊龍の松と呼ぶ樹齢600年の五葉松がある。以前は54mあったと

いうが現在は39m、それでも長さは日本一の松で、国天然記念物である。

経堂のそばの大きなしだれ桜が、みごとに花を垂れていた。桂昌院お手植え

のしだれ桜で、樹齢は300年になる。

開山堂や宝篋印塔(ほうきょういんとう)、桂昌院廟などを巡り、さらに上がる。

東南の展望が開けてきたが、雨に煙り遠望は利かない。

釈迦堂に安置されている石仏釈迦如来は、開山した源算上人作で、明治初年

まで釈迦岳に安置されていたという。

さらに上がって稲荷神社から奥の院薬師堂に参拝。杉木立の下に並ぶ善峰寺

の住職を務めた宮様の御廟を回り、ようやく下り道となる。

稲荷神社を経て、寛文13年(1673)建立で徳川家代々の位牌を安置する

阿弥陀堂内を拝観、しだれ桜のそばに下る。

しだれ桜越しに見えるのは、経堂と多宝塔である。

最後に観音堂の西にある宝物館に入る。善峰寺特別寺宝展を開催中で、不動

明王、聖観音立像、桂昌院画像、善峰寺曼陀羅図、綱吉筆の書、桂昌院筆の

和歌など、寺宝の数々を拝観した。

ほかの寺では少ない、高度差のある回遊式庭園には、これから開花するしだれ

桜をはじめ、ツツジ、モミジなど季節に応じてさまざまな彩りが見られそうで、

晴れた日に期待される京都市街などの展望もあり、季節を変えてまた来てみたい。

もらった案内図には、所要30分~40分と記されていたが、ゆっくり回ったので、

寺を出たのは、3時間近くも経過した12時30分になっていた。(続く)

なお、善峰寺の詳細を知りたい方は、下記ホームページをご覧下さい。

http://www.yoshiminedera.com/

新緑の彩りを見せはじめています。

今日のレポートは、京都の2日目、西山とよばれる辺りの社寺巡りです。

06年4月10日(日)

朝から冷たい

、1日中雨の予報だが、予定通り京都市西京区大原野の社寺

、1日中雨の予報だが、予定通り京都市西京区大原野の社寺巡りをすることにした。

大宮駅から阪急電車に乗り、15分ほどの東向日(ひがしむこう)駅で降りる。

9時16分発のバスに乗り、終点の善峰寺(よしみねでら)バス停に9時42分

に着いた。

いきなり杉木立の間の参道をジグザグの上り坂が続く。標高差50m以上も

上がったろうか。善峰寺の大きな山門をくぐる。

善峰寺は、長元2年(1029)、源算の開基と伝えられ、西国三十三番第二十

番札所。歴代朝廷の崇敬厚く、白河天皇が諸堂を建立し、後花園天皇が伽藍を

改築したとのこと。その後、応仁の乱で焼亡した僧坊を、徳川5代将軍綱吉の

生母・桂昌院の寄進により復興され、現在に至っているという。

山門のそばの受付でもらった、リーフレットの参拝順路案内図に従い、3万

坪(10万㎡)あるという境内の、回遊式庭園の間に配された15か所を越える

堂塔などを巡ることにする。距離はおよそ800mほどあるらしい。

山門を入ってすぐの桃が色鮮やかに咲いていた。

石段を上がって手水舎で清める。なかなか趣のある手洗鉢だ。

正面が本堂にあたる観音堂。元禄15年(1692)の再建、本尊は十一面

観世音菩薩である。

右手の階段を上がると、つりがね堂と護摩堂、多宝塔(国重文)が立ち、多宝

塔の前に遊龍の松と呼ぶ樹齢600年の五葉松がある。以前は54mあったと

いうが現在は39m、それでも長さは日本一の松で、国天然記念物である。

経堂のそばの大きなしだれ桜が、みごとに花を垂れていた。桂昌院お手植え

のしだれ桜で、樹齢は300年になる。

開山堂や宝篋印塔(ほうきょういんとう)、桂昌院廟などを巡り、さらに上がる。

東南の展望が開けてきたが、雨に煙り遠望は利かない。

釈迦堂に安置されている石仏釈迦如来は、開山した源算上人作で、明治初年

まで釈迦岳に安置されていたという。

さらに上がって稲荷神社から奥の院薬師堂に参拝。杉木立の下に並ぶ善峰寺

の住職を務めた宮様の御廟を回り、ようやく下り道となる。

稲荷神社を経て、寛文13年(1673)建立で徳川家代々の位牌を安置する

阿弥陀堂内を拝観、しだれ桜のそばに下る。

しだれ桜越しに見えるのは、経堂と多宝塔である。

最後に観音堂の西にある宝物館に入る。善峰寺特別寺宝展を開催中で、不動

明王、聖観音立像、桂昌院画像、善峰寺曼陀羅図、綱吉筆の書、桂昌院筆の

和歌など、寺宝の数々を拝観した。

ほかの寺では少ない、高度差のある回遊式庭園には、これから開花するしだれ

桜をはじめ、ツツジ、モミジなど季節に応じてさまざまな彩りが見られそうで、

晴れた日に期待される京都市街などの展望もあり、季節を変えてまた来てみたい。

もらった案内図には、所要30分~40分と記されていたが、ゆっくり回ったので、

寺を出たのは、3時間近くも経過した12時30分になっていた。(続く)

なお、善峰寺の詳細を知りたい方は、下記ホームページをご覧下さい。

http://www.yoshiminedera.com/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます