ヒトは中年を過ぎたころから背中が丸まってきて、いかにも‘年寄り’くさく見えてきます。“背伸び”の稿を締めるに当たって、その点について想像を逞しくしていきます。

立位の“背伸び”について見ていきますが、立位ということで、骨盤から下位の下半身の具合が話題に加わります。と同時に、わざわざ“立つ”という動作を必要とすることから、座位に比較して、立位の“背伸び”は、より強い意志が働いた“運動”として捉えるべきでしょうか。

ヒトで最も注目しなければならないことは、四足獣から二足直立・歩行への進化による身体上の構造特異性です。そのことが、ヒトの活動様式に功または罪の大きな影響を及ぼしています。まずそのもっとも重要と考えられる構造特異性を見ていきます。

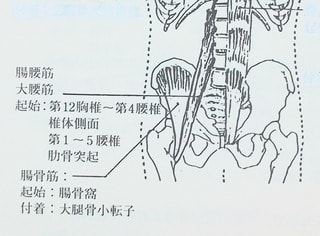

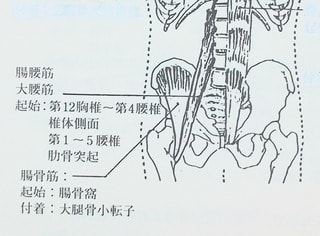

四足獣について。写真1は、ネコの骨盤周囲について、筋および靭帯の様子を模式的に示したものです。ここで大きくて大事な筋は、大腰筋と腸骨筋で、両者を合わせて腸腰筋と呼ばれています。股関節を補強している大事な靭帯は腸骨大腿靭帯です。

写真1 ネコ:骨盤周囲の筋骨格系

写真1 ネコ:骨盤周囲の筋骨格系

大腰筋は脊柱の腰椎部と大腿骨の付け根内側の小転子と呼ばれるところを繋いでいます。腸骨筋は骨盤上部の内側と大腿骨の小転子の間を繋いでいます。これらの筋は四足獣が歩くまたは走る際に、股関節を支点にして大腿骨を前屈させて、下肢を前方に引っぱり、からだを前進させるときに働く筋です。

ヒトが2足直立・歩行態勢をとるようになって、これらの筋及び靭帯は、非常に特異的な状況に置かれることになりました。ヒトの立位でのこれら筋の状況を写真2に示しました。直立したためにこれら筋が引き伸ばされていることが解ります。ヒトでも、四足獣と同様で、これら筋は身体を前進させる際に働きます。

写真2 ヒト:骨盤周囲の筋骨格 前面

写真2 ヒト:骨盤周囲の筋骨格 前面

股関節はどうか。骨盤の両側にある寛骨臼と呼ばれる窪みに大腿骨頭がはまって股関節をつくり、腸骨大腿靭帯がしっかりと固定しています。この靭帯は、四足獣では関節にほぼ直角(写真1参照)に走っていましたが、2足直立の状態では引き伸ばされ、ねじれた状態となります(写真3)。

写真3 ヒト:ねじ伸ばされた腸骨大腿靭帯

写真3 ヒト:ねじ伸ばされた腸骨大腿靭帯

その結果、写真4で見るように、ヒトでは腸腰筋に引っ張られて骨盤が前に傾き、また腰椎部が前に弯曲して落ち着く結果となりました。さらに腰椎が前弯したことに端を発して、体軸上、頭部を垂直に保持するために順次に調節が進み、胸椎部では後弯、頸椎部では前弯と弯曲した姿となりました。

写真4 ヒト:脊柱の弯曲

写真4 ヒト:脊柱の弯曲

ヒトでも、誕生直後は四足獣同様の筋骨格系の形をとっていて、仰向けに寝た状態では、両脚は前に曲げています。訓練を積んで、生後1年前後にヒトらしく2足直立・歩行ができるようになります。

生後成長に伴って、平衡感覚をつかさどる脳内ネットワークが形成され、また下肢の筋力が強くなっていきます。その変化に合わせて、訓練により腸骨筋が徐々に伸ばされ、また腸骨大腿靭帯がねじ伸ばされていき、2足直立・歩行態勢が完成することになります。

掴まり立ちから伝え歩きの時期を経て、2足直立・歩行ができるようになるまで、成長期にある小児でさえ、数か月もの長い訓練期間を要している点、記憶に留めておくべきでしょう。

さて、これら人体の構造上の特徴、特異性を念頭に、中年以後の‘年寄りくさい’、‘丸まった腰’について想像を巡らしていきます。なお、本稿では、成人、特に壮年期以後のヒトを念頭に話を進めます。

まず、骨盤周囲の筋や靭帯の状況から見てわかるように、立位で身体を前屈させる、あるいは大腿を前方に挙げる動作は楽であり、またその可動範囲も広い。しかし、後屈や大腿を後方に反らすには抵抗が強く、可動範囲が狭い。すなわち、自然と前かがみになろうとする傾向にあると言えます。

日常生活の中で、ちょっと一服、ゆっくりと休息をとるとき、横になることはさておいて、まず座ります。この場合、伸ばされた腸腰筋やねじ伸ばされた靭帯は、誕生直後の状態に戻る、つまりご先祖返りの状態となります。

また日常の活動、例えば、PCの前でのデスクワーク、園芸での作業、農作業等々について言えば、椅子に腰かける、腰を下ろす、あるいは上半身を前に屈めるなどのご先祖返りとなる姿勢をとることが多く、日中の多くの時間をこの状態で過ごしています。

つまり、日常生活を通して 骨盤周囲の筋や靭帯は、ご先祖返りをした状態で固まっていくことになるでしょう。その結果、時に立位をとると、自然に‘丸まった腰’となるであろうことが想像できます。

これら自然にご先祖返りをしようとする傾向に対して、何らかの逆らう力を加えないかぎり、時間の経過とともに腸腰筋はより短く、また腸骨大腿靭帯はよりまっすぐに近い形となって落ち着き、固まっていくことになります。ひいては‘丸まった腰’の状態が進行していくことを意味しています。

立位の“背伸び”は、‘丸まった腰’を防ぐためのヒントを提供してくれると考えています。続いて、その点について想像を巡らせます。

立位の“背伸び”について見ていきますが、立位ということで、骨盤から下位の下半身の具合が話題に加わります。と同時に、わざわざ“立つ”という動作を必要とすることから、座位に比較して、立位の“背伸び”は、より強い意志が働いた“運動”として捉えるべきでしょうか。

ヒトで最も注目しなければならないことは、四足獣から二足直立・歩行への進化による身体上の構造特異性です。そのことが、ヒトの活動様式に功または罪の大きな影響を及ぼしています。まずそのもっとも重要と考えられる構造特異性を見ていきます。

四足獣について。写真1は、ネコの骨盤周囲について、筋および靭帯の様子を模式的に示したものです。ここで大きくて大事な筋は、大腰筋と腸骨筋で、両者を合わせて腸腰筋と呼ばれています。股関節を補強している大事な靭帯は腸骨大腿靭帯です。

写真1 ネコ:骨盤周囲の筋骨格系

写真1 ネコ:骨盤周囲の筋骨格系大腰筋は脊柱の腰椎部と大腿骨の付け根内側の小転子と呼ばれるところを繋いでいます。腸骨筋は骨盤上部の内側と大腿骨の小転子の間を繋いでいます。これらの筋は四足獣が歩くまたは走る際に、股関節を支点にして大腿骨を前屈させて、下肢を前方に引っぱり、からだを前進させるときに働く筋です。

ヒトが2足直立・歩行態勢をとるようになって、これらの筋及び靭帯は、非常に特異的な状況に置かれることになりました。ヒトの立位でのこれら筋の状況を写真2に示しました。直立したためにこれら筋が引き伸ばされていることが解ります。ヒトでも、四足獣と同様で、これら筋は身体を前進させる際に働きます。

写真2 ヒト:骨盤周囲の筋骨格 前面

写真2 ヒト:骨盤周囲の筋骨格 前面股関節はどうか。骨盤の両側にある寛骨臼と呼ばれる窪みに大腿骨頭がはまって股関節をつくり、腸骨大腿靭帯がしっかりと固定しています。この靭帯は、四足獣では関節にほぼ直角(写真1参照)に走っていましたが、2足直立の状態では引き伸ばされ、ねじれた状態となります(写真3)。

写真3 ヒト:ねじ伸ばされた腸骨大腿靭帯

写真3 ヒト:ねじ伸ばされた腸骨大腿靭帯その結果、写真4で見るように、ヒトでは腸腰筋に引っ張られて骨盤が前に傾き、また腰椎部が前に弯曲して落ち着く結果となりました。さらに腰椎が前弯したことに端を発して、体軸上、頭部を垂直に保持するために順次に調節が進み、胸椎部では後弯、頸椎部では前弯と弯曲した姿となりました。

写真4 ヒト:脊柱の弯曲

写真4 ヒト:脊柱の弯曲ヒトでも、誕生直後は四足獣同様の筋骨格系の形をとっていて、仰向けに寝た状態では、両脚は前に曲げています。訓練を積んで、生後1年前後にヒトらしく2足直立・歩行ができるようになります。

生後成長に伴って、平衡感覚をつかさどる脳内ネットワークが形成され、また下肢の筋力が強くなっていきます。その変化に合わせて、訓練により腸骨筋が徐々に伸ばされ、また腸骨大腿靭帯がねじ伸ばされていき、2足直立・歩行態勢が完成することになります。

掴まり立ちから伝え歩きの時期を経て、2足直立・歩行ができるようになるまで、成長期にある小児でさえ、数か月もの長い訓練期間を要している点、記憶に留めておくべきでしょう。

さて、これら人体の構造上の特徴、特異性を念頭に、中年以後の‘年寄りくさい’、‘丸まった腰’について想像を巡らしていきます。なお、本稿では、成人、特に壮年期以後のヒトを念頭に話を進めます。

まず、骨盤周囲の筋や靭帯の状況から見てわかるように、立位で身体を前屈させる、あるいは大腿を前方に挙げる動作は楽であり、またその可動範囲も広い。しかし、後屈や大腿を後方に反らすには抵抗が強く、可動範囲が狭い。すなわち、自然と前かがみになろうとする傾向にあると言えます。

日常生活の中で、ちょっと一服、ゆっくりと休息をとるとき、横になることはさておいて、まず座ります。この場合、伸ばされた腸腰筋やねじ伸ばされた靭帯は、誕生直後の状態に戻る、つまりご先祖返りの状態となります。

また日常の活動、例えば、PCの前でのデスクワーク、園芸での作業、農作業等々について言えば、椅子に腰かける、腰を下ろす、あるいは上半身を前に屈めるなどのご先祖返りとなる姿勢をとることが多く、日中の多くの時間をこの状態で過ごしています。

つまり、日常生活を通して 骨盤周囲の筋や靭帯は、ご先祖返りをした状態で固まっていくことになるでしょう。その結果、時に立位をとると、自然に‘丸まった腰’となるであろうことが想像できます。

これら自然にご先祖返りをしようとする傾向に対して、何らかの逆らう力を加えないかぎり、時間の経過とともに腸腰筋はより短く、また腸骨大腿靭帯はよりまっすぐに近い形となって落ち着き、固まっていくことになります。ひいては‘丸まった腰’の状態が進行していくことを意味しています。

立位の“背伸び”は、‘丸まった腰’を防ぐためのヒントを提供してくれると考えています。続いて、その点について想像を巡らせます。

写真1 膝蓋腱反射

写真1 膝蓋腱反射 写真2 ゴルジ腱器官

写真2 ゴルジ腱器官 写真

写真