III 腰・骨盤周囲:柔軟性の増進

IIIA-1 身体の前屈

両足を肩幅に開いて(または揃えて)立ち、膝を伸ばしたままでゆっくりと腰を屈めていきます(写真IIIA-1)。できるだけ強めに屈め、屈曲状態を保ったまま深呼吸を3,4回行います。

写真IIIA-1

写真IIIA-1

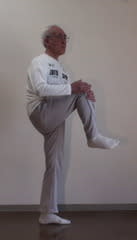

IIIA-2 身体の後屈

両足を肩幅に開いて立ち、両手を腰(ウエスト)の両側に当て、後方にゆっくりと反らしていきます(写真IIIA-2)。強めに反らしていき、反らした状態を保ったまま、深呼吸を3,4回行います。

写真IIIA-2

写真IIIA-2

IIIA-3 身体の側屈

両足を肩幅に開いて立ち、両手を頭上に挙げ、左手の手刀部に右手指を掛けるとともに、左手で右手をつかみます。正面を向いたまま、左手で右手を引っ張っていくようにしてゆっくりと、強めに体を左側に曲げます(写真IIIA-3)。側屈の状態を保ったまま、深呼吸を3,4回行います。側屈の際に、上半身が前に倒れないよう注意しましょう。

写真IIIA-3

写真IIIA-3

同じ要領で、反対側への側屈も行います。

IIIA-4 身体の回旋

両足を肩幅に開いて立ち、両手を前に挙げて、左手の手刀部に右手指を引っ掛けるとともに、左手で右手をつかみます。左手で右手を左後方に誘導するようにしてゆっくりと、強めに身体をひねります(写真IIIA-4)。回旋した状態を保ったまま、深呼吸を3,4回行います。

写真IIIA-4

写真IIIA-4

同じ要領で、反対側への回旋も行います。

時間が許すなら、IIIA-1~IIIA-4を一通り行ったのち、この順序でもう一回繰り返して行うようお勧めします。

[解説]

身体の動きを手・腕で誘導するにあたって、“一方の手の手刀部に他方の手指を掛けるとともに、一方の手で他方の手をつかむ”ようにする場合と、“両手の4指をそれぞれ交互に組み合わせて”行う場合が記載されていますが、特に区別はありません。いずれの方法を採っても問題はありません。

第一部の静的ストレッチング運動では、関節部の関りをできるだけ避け、身体を“曲げる”ことなく、筋・腱の伸長を行うよう意図しています。一方、第三部では、屈曲、伸展、回旋など、関節部の動きに重点を置いており、より強く“曲げる”・“ひねる”ようにしています。関節部の可動域を広げ、柔軟性を増進できるよう、関節部の関りをより強くする運動法となっています。

特に、第三部では、日常活動で身体の動きの中心となる部分であり、また傷害の頻度の高い腰部・骨盤周囲部に焦点を当てています。第一部および第三部ではその狙い、したがって運動法が本質的に違います。それぞれの運動の意義を再認識して実践するならば、より高い効果が期待できるでしょう。

第一部・第三部の運動で共通して注意すべき点は、次の2点です:

1. 反動をつけずにゆっくりと行うこと

2. 呼吸を止めないで行うこと。

なお、第三部で、やや強めの屈曲、伸展または回旋を行っているとき、ゆっくりとした呼吸を行うと、呼気に合わせて筋緊張がなくなり、屈曲、伸展または回旋の程度が強まっていくことが実感して頂けるのではないでしょうか。

(つづく)

IIIA-1 身体の前屈

両足を肩幅に開いて(または揃えて)立ち、膝を伸ばしたままでゆっくりと腰を屈めていきます(写真IIIA-1)。できるだけ強めに屈め、屈曲状態を保ったまま深呼吸を3,4回行います。

写真IIIA-1

写真IIIA-1IIIA-2 身体の後屈

両足を肩幅に開いて立ち、両手を腰(ウエスト)の両側に当て、後方にゆっくりと反らしていきます(写真IIIA-2)。強めに反らしていき、反らした状態を保ったまま、深呼吸を3,4回行います。

写真IIIA-2

写真IIIA-2IIIA-3 身体の側屈

両足を肩幅に開いて立ち、両手を頭上に挙げ、左手の手刀部に右手指を掛けるとともに、左手で右手をつかみます。正面を向いたまま、左手で右手を引っ張っていくようにしてゆっくりと、強めに体を左側に曲げます(写真IIIA-3)。側屈の状態を保ったまま、深呼吸を3,4回行います。側屈の際に、上半身が前に倒れないよう注意しましょう。

写真IIIA-3

写真IIIA-3同じ要領で、反対側への側屈も行います。

IIIA-4 身体の回旋

両足を肩幅に開いて立ち、両手を前に挙げて、左手の手刀部に右手指を引っ掛けるとともに、左手で右手をつかみます。左手で右手を左後方に誘導するようにしてゆっくりと、強めに身体をひねります(写真IIIA-4)。回旋した状態を保ったまま、深呼吸を3,4回行います。

写真IIIA-4

写真IIIA-4同じ要領で、反対側への回旋も行います。

時間が許すなら、IIIA-1~IIIA-4を一通り行ったのち、この順序でもう一回繰り返して行うようお勧めします。

[解説]

身体の動きを手・腕で誘導するにあたって、“一方の手の手刀部に他方の手指を掛けるとともに、一方の手で他方の手をつかむ”ようにする場合と、“両手の4指をそれぞれ交互に組み合わせて”行う場合が記載されていますが、特に区別はありません。いずれの方法を採っても問題はありません。

第一部の静的ストレッチング運動では、関節部の関りをできるだけ避け、身体を“曲げる”ことなく、筋・腱の伸長を行うよう意図しています。一方、第三部では、屈曲、伸展、回旋など、関節部の動きに重点を置いており、より強く“曲げる”・“ひねる”ようにしています。関節部の可動域を広げ、柔軟性を増進できるよう、関節部の関りをより強くする運動法となっています。

特に、第三部では、日常活動で身体の動きの中心となる部分であり、また傷害の頻度の高い腰部・骨盤周囲部に焦点を当てています。第一部および第三部ではその狙い、したがって運動法が本質的に違います。それぞれの運動の意義を再認識して実践するならば、より高い効果が期待できるでしょう。

第一部・第三部の運動で共通して注意すべき点は、次の2点です:

1. 反動をつけずにゆっくりと行うこと

2. 呼吸を止めないで行うこと。

なお、第三部で、やや強めの屈曲、伸展または回旋を行っているとき、ゆっくりとした呼吸を行うと、呼気に合わせて筋緊張がなくなり、屈曲、伸展または回旋の程度が強まっていくことが実感して頂けるのではないでしょうか。

(つづく)

写真IIE-1

写真IIE-1  写真IIE-2

写真IIE-2 写真II-3

写真II-3  写真IIE-4

写真IIE-4 写真IIE-5

写真IIE-5  写真II-E6

写真II-E6 写真IIE-7

写真IIE-7  写真IIE-8

写真IIE-8 写真IID-1

写真IID-1  写真IID-2

写真IID-2 写真IID-3

写真IID-3  写真IID-4

写真IID-4 写真IID-5

写真IID-5  写真IID-6

写真IID-6 写真IID-7

写真IID-7  写真IID-8

写真IID-8 写真IID-9

写真IID-9  写真IID-10

写真IID-10 写真IID-11

写真IID-11  写真IID-12

写真IID-12 写真IIC-1,

写真IIC-1, 写真IIC-2

写真IIC-2 写真IIC-3

写真IIC-3  写真IIC-4

写真IIC-4 写真IIC-5

写真IIC-5  写真IIC-6

写真IIC-6 写真IIC-7

写真IIC-7  写真IIC-8

写真IIC-8 写真IIC-9

写真IIC-9  写真IIC-10

写真IIC-10