B-6 頭部の回旋

顎が左横に突き出している B-5 最後の姿勢から、頭部を前・右横・後ろ・左へとゆっくりと頭を4回ほど回旋します(右回し)。

続いて反対方向に4回ほど頭部を回旋します(左回し)。

これら頭部の右回し、左回しを2回繰り返します。

B-7 肩周囲筋群の軽い衝撃的ストレッチング

首周囲ストレッチング運動の締めくくりとして、首から肩にかけての全筋群に軽い衝撃を与えます。すなわち、これら全筋群の緊張状態を一層ほぐすとともに、中枢神経への‘目覚め’の信号を送るようにします。

足を肩幅に開いて立った姿勢で、軽く爪先立ちをして、背伸びをしながら両肘をゆっくりと曲げ、挙げていきます(写真7)。すなわち“肩をすくめた”状態です。この動作の際、ゆったりとした気分で胸いっぱいに息を吸います。それから息をフッと吐き出しながら、肘・肩をストーンと落とします。

この動作を4回行います。

写真7

写真7

長時間に亘ってデスクワークをせざるを得ないとき、適宜にB-6、B-7を実施することで、首の強張りを防ぐのに役立つでしょう。

通常、首周囲の筋群のストレッチング運動B-1~B-7を2回繰り返します。

顎が左横に突き出している B-5 最後の姿勢から、頭部を前・右横・後ろ・左へとゆっくりと頭を4回ほど回旋します(右回し)。

続いて反対方向に4回ほど頭部を回旋します(左回し)。

これら頭部の右回し、左回しを2回繰り返します。

B-7 肩周囲筋群の軽い衝撃的ストレッチング

首周囲ストレッチング運動の締めくくりとして、首から肩にかけての全筋群に軽い衝撃を与えます。すなわち、これら全筋群の緊張状態を一層ほぐすとともに、中枢神経への‘目覚め’の信号を送るようにします。

足を肩幅に開いて立った姿勢で、軽く爪先立ちをして、背伸びをしながら両肘をゆっくりと曲げ、挙げていきます(写真7)。すなわち“肩をすくめた”状態です。この動作の際、ゆったりとした気分で胸いっぱいに息を吸います。それから息をフッと吐き出しながら、肘・肩をストーンと落とします。

この動作を4回行います。

写真7

写真7長時間に亘ってデスクワークをせざるを得ないとき、適宜にB-6、B-7を実施することで、首の強張りを防ぐのに役立つでしょう。

通常、首周囲の筋群のストレッチング運動B-1~B-7を2回繰り返します。

写真4

写真4 写真5

写真5 写真6

写真6 写真3

写真3

写真 1

写真 1 写真 2

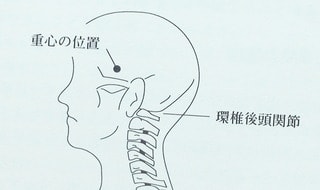

写真 2 図 1

図 1 図 2

図 2