スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

NARグランプリで年度代表馬に選出されたミューチャリーの3代母は,1990年にアメリカで産まれたファーガーズプロスペクトという馬で,ミューチャリーの基礎輸入繁殖牝馬になります。ファミリーナンバーは3-d。

直仔の中で最も活躍したのはデビューした1998年にオープンを勝ち,ファンタジーステークスが2着,阪神3歳牝馬ステークスで3着,翌年にオープンを勝ち,チューリップ賞で2着,桜花賞で4着になったゴッドインチーフという馬。この馬がミューチャリーの祖母になりました。

ゴッドインチーフの5つ下の半妹からも子孫が発展。この半妹を母にもつのが,2014年にオークスとローズステークス,2015年に中山記念,2016年にレッドカーペットハンデキャップを勝ったヌーヴォレコルトです。

ファーガーズプロスペクトのひとつ下の半妹も輸入されました。この馬の孫に2013年に優駿スプリントとアフター5スター賞を勝ったハードデイズナイトがいます。

ファーガーズプロスペクトの母の子孫には,一昨年の共同通信杯を勝っている現役のダーリントンホールがいます。

ファーガーズプロスペクトの3代母はひとつの分枝。ここまで広げるとその子孫には993年にニュージーランドトロフィー4歳ステークス,1994年に平安ステークス,1995年にマーチステークスを勝ったトーヨーリファールや,一昨年のサンバサウジダービーカップを勝っている現役のフルフラットがいます。

さらにその母は世界的に大きく分枝を広げた馬。2003年にジャパンカップダートを勝ったアメリカのフリートストリートダンサーは,その子孫になります。

輸入されている馬が少ないので,日本で牝系が大きく広がっているわけではありません。ただ近年のヨーロッパでは多くの活躍馬が出ていますので,これから輸入される馬が増えてくる系統かもしれません。

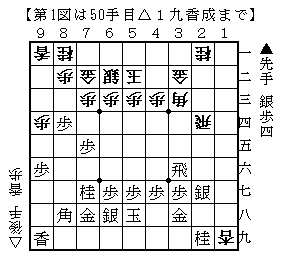

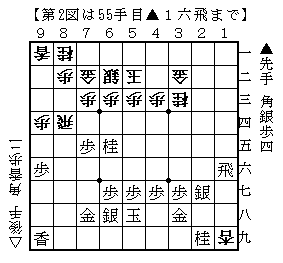

これはプロ棋士の実戦の対局になりますから,将棋のルールが分からない人には理解は困難かもしれません。ただ,青野が右脳と左脳の対決をどのように実感しているかは,何となく分かるかと思います。

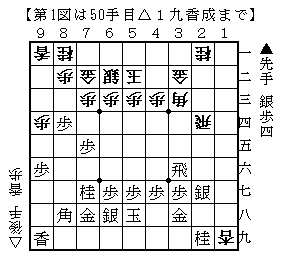

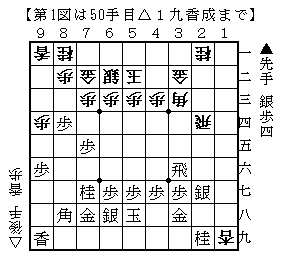

1995年2月3日の関西将棋会館での対局で,青野は第1図の局面を迎え,熟考しました。先手が青野です。そして青野はこの局面は優勢であると感じていました。この点は意外に重要です。

このとき青野の第一感は☗1七桂でした。これは取られそうな桂馬を逃げながら後に活用しようという手です。この手が本筋であるに決まっていると青野は思いました。これは青野のいい方に倣えば,右脳が☗1七桂を認識し,左脳がそれを本筋と認めたということになるでしょう。

しかし優勢を意識していた,この意識も左脳による意識ですが,青野はこの局面で☗1七桂と指すと,☖3一歩と打たれてチャンスを逃すのではないかと考えました。これも左脳の働きです。このチャンスを逃すというのは,優勢であったのが互角になってしまうという意味ではなく,優勢であるには違いないが,すぐに勝てる局面にはならないという意味だと理解してください。そこで青野は,この局面でチャンスを逃さない手,つまり早い段階で勝利に結び付ける手はないかと考え,☗6五桂という手を発見します。これは左脳による発見といえるでしょう。

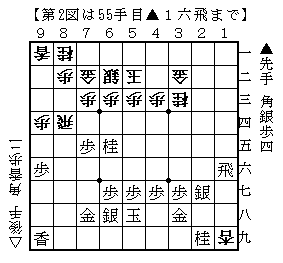

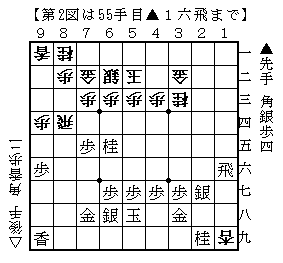

青野はこの発見により,実戦でも☗6五桂を選択します。これを青野は,右脳は☗1七桂を本筋といっているのに,左脳の誘惑に勝てなかったといういい方で表現しています。以下の指し手は☖8四飛☗3三角成☖同桂☗1六飛で第2図になります。

左脳が☗6五桂を発見したのは,第2図のように進むと,後手の1九の成香を,代償なしに取ることができるからです。これを将棋用語で駒得というのですが,駒得を目指すのは将棋のセオリーのひとつです。ですから論理的な認識cognitioがそのような手順を発見したことは,ごく自然なことであったといえるでしょう。

実戦は第2図から☖1四香☗8五歩☖6四飛☗2六飛☖6五飛☗2一飛成と進んで先手が勝ちました。でも青野の左脳の判断が正しかったわけではありません。

阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったサークルオブライフの輸入基礎繁殖牝馬は,3代母で1994年にアメリカで産まれたスターマイライフという馬です。ナイトライトやミルレーサーとミルカレントと同じでファミリーナンバーは22-d。

繁殖生活は日本で送りました。産駒からは活躍馬はいませんでしたが,2000年に産まれた牝馬は繁殖牝馬となり,2011年にフラワーカップを勝ったトレンドハンター,そのひとつ上の半姉で2012年にスパーキングレディーカップを勝ったスティールパスの姉妹の母になりました。サークルオブライフの祖母がその馬の4つ下の半妹にあたります。

スターマイライフの7つ上の半姉がグレートクリスティーヌという馬。この馬は2003年にJRA賞の最優秀4歳以上牝馬に選出されたビリーヴの母になっています。

近親からの活躍馬はさらに出ています。グレートクリスティーヌの5つ上の半姉の産駒は何頭か輸入され,1992年に産まれた牝馬の産駒に2004年にファルコンステークスを勝ったキョウワハピネス,1993年に産まれた牝馬の孫に2019年に函館記念を勝っている現役のマイスタイル,1995年に産まれた牝馬の産駒に2010年にフィリーズレビューを勝ったサウンドバリアーがいて,サウンドバリアーは繁殖牝馬となって2020年に京都金杯,京都牝馬ステークス,阪神牝馬ステークスと重賞を3勝したサウンドキアラの母になっています。

グレートクリスティーヌとスターマイライフの母の妹の子孫にも活躍馬がいます。1996年に根岸ステークス,1997年にガーネットステークスと群馬記念を勝ったストーンステッパーです。

1990年代の後半から一族が日本で走り始め,すぐに活躍馬が出たのを契機として,それが現在まで持続しています。輸入されている馬が多くいることもあり,この牝系は長く日本でも継続していくことになるでしょう。

回数が増えれば増えるほど,いい換えれば経験を積めば積むほど,成功することも失敗することもそれだけ増すことになります。麻雀は1対1で勝負するものではないですから,その点でいえば失敗の方が多く増えそうですが,たとえば4人でプレイしているとして,2人が失点を回避する打ち方をすれば,その場のプレイだけでいえば事実上は1対1になりますので,成功の体験もそれなりに増していくといえるでしょう。

それらの失敗と成功を分析したとき,あるパターンがあったとします。すると次にそうした機会を迎えたときに,そうしたパターンに準じてプレイするということが生じ得るでしょう。これはオカルトになり得ます。というのは,その分析というのが,必ずしも論理的な分析であるとは限らないからです。何度もいうように,麻雀というのは何らかの合理性に基づいてプレイすれば,必ず勝つことができるというものではありません。ですから同一の合理性に基づいてプレイしたとしても,それを個々のプレイに当て嵌めれば,成功する場合もあれば失敗する場合もあるのです。このとき,もしその合理性に基づいて考察すれば,失敗は麻雀というゲームの性質に依拠するものなのだから,止むを得ない失敗であった,あるいはスピノザの哲学により引き付けていえば,必然的な失敗であったという結論になるでしょう。これも前にいったように,麻雀のようなゲームの合理性は単一の合理性ではないので,ある合理性から別の合理性に移行するということはあり得るでしょうが,同一の合理性に基づいて分析するなら,結論は必ずそのようなものとなる筈です。したがって失敗した場合のパターンと成功した場合のパターンに分けて分析するということ自体が,実は合理性には基づかない,オカルト的な行為であるといえるのです。そして実際にそのパターンに基づいてプレイするようになったら,このプレイヤーはオカルトに依拠してプレイするプレイヤーであるということになるのです。

これは一例ですが,麻雀というゲームにオカルト的な要素を重視するプレイヤーが生じるのには,理由がないことではないということは分かるのではないかと思います。

アパパネの母は2000年にアメリカで産まれたソルティビッドという馬です。アマゾンウォリアー,ファンシミン,アンティックヴァリューなど,日本で多くの牝系が発展しているファミリーナンバーが9-fの一族。

ソルティビッドは競走馬として輸入されました。2戦目で初勝利をあげた後,オープンを勝利。2歳の暮れに重賞で2着になり,年明けにまたオープンを勝利。ただその後は勝利をあげることができませんでした。競走馬としては早熟のスピードタイプ。当時のアメリカ産の輸入馬には,こういうタイプの馬が多くいました。

4歳の3月のレースを最後に繁殖牝馬に。2007年の産駒がアパパネです。繁殖牝馬としては,自身と違ったタイプの産駒が輩出したことになります。

繁殖牝馬となったアパパネの産駒は現時点で4頭が競走馬としてデビューし,いずれもJRAの現役馬です。最初の産駒が4勝。2頭目の産駒も4勝し,この馬は重賞2着が2回と3着が1回。3頭目の産駒も4勝していて,重賞3着が1回と大レース4着が1回。そして4頭目の産駒が今年のクイーンカップと秋華賞を勝ったアカイトリノムスメですから,繁殖牝馬としてのアパパネもかなり優秀です。

日本での歴史はまだ始まったばかり。アカイトリノムスメも,アクシデントさえなければゆくゆくは繁殖牝馬となる筈ですから,さらに活躍馬が出てくるという可能性を大いに秘めた牝系だといえそうです。

麻雀におけるオカルトの発生を,哲学的な観点から一例だけ説明しておきましょう。

まず基本的な前提として,第二種の認識cognitio secundi generisで認識するcognoscereことができる事柄について,第一種の認識cognitio primi generisに頼ってプレイするということが,人間にとって可能であるということをみておかなければなりません。このことは,第四部定理一から説明することができます。この定理Propositioは,第一種の認識で認識したことが有する積極的なものは,第二種の認識ないしは第三種の認識cognitio tertii generisで認識した事柄によって除去されることはないということを意味しています。このことは,人間の精神mens humanaが第一種の認識で何かを認識するということは,そのものを誤って認識する,いい換えればそのものの誤った観念idea falsaがその人間の精神のうちに発生するというのと同じ意味であり,人間の精神が第二種の認識ないしは第三種の認識で何事かを認識するということは,その人間の精神がそのものを真に認識する,いい換えるなら,その人間の精神のうちにそのものの真の観念idea veraが生じるという意味であるということから明白です。したがって,あるプレイヤーが麻雀を打っているとき,自身の打ち方がオカルトに即してどのようになるのかということを認識しているとき,その認識は,そのときにデジタルに即した場合にどう打つのかという認識によっては除去されません。これは,僕がオカルトのプレイヤーはデジタルな打ち方ができないプレイヤーなのではなく,デジタルな打ち方にオカルトの要素をわざわざ上乗せして打つプレイヤーであるということとも関連しています。オカルト的要素を含む認識は,デジタルな認識によっては除去されないのですから,同じプレイヤーのうちに,デジタルな要素とオカルトの要素が両存するということも,この定理から明らかになっているからです。

もう一点,この定理で除去されないのが,単に誤った観念といわれているのではなく,誤った観念が有する積極的なものといわれている点にも注意が必要です。これは僕がこのブログで虚偽の積極性といっているものであって,人間の精神のうちにある誤った観念あるいは同じことですが混乱した観念idea inadaequataのうちにも,積極的なものが含まれているのです。

先週の帝王賞を勝ったテーオーケインズの3代母は1995年にアメリカで産まれたピノシェットという馬で,テーオーケインズの輸入基礎繁殖牝馬となります。Pinochetはおそらくチリのピノチェト元大統領のことと思われます。ただピノシェットの母で1988年にアメリカで産まれたピンクタートルという馬もそれ以前に輸入されていますので,牝系はピンクタートルを基礎として紹介します。バレークイーン,ヘザーランズと同じでファミリーナンバーは1-l。

ピンクタートルはアメリカで2頭の仔を産んでいて,ピノシェットは2頭目の産駒になります。ピノシェットを産んだ後,アメリカで種付けされ,仔を孕んだ状態で輸入されました。

輸入されたピンクタートルが1998年に産んだ牝馬がレディパステル。2001年にオークスを勝ち,2003年には中山牝馬ステークスと府中牝馬ステークスに勝ちました。

一族のほかの重賞の勝ち馬は2頭で,この2頭はピノシェットの子孫になります。1頭がテーオーケインズで,この一族から2頭目となる大レースの勝ち馬。もう1頭がテーオーケインズの母の5つ下の半妹,テーオーケインズからみれば叔母にあたるタマノブリュネットで,この馬は2016年にレディスプレリュードを勝ちました。

重賞の勝ち馬はこれだけなのですが,重賞の入着馬とかJRAでオープンまでいった馬というのが多くいます。活力が衰えているような牝系でないことは間違いないと思います。

スピノザが第三部定理五七備考で情欲について述べていることが,社会societasについても妥当すると僕は考えます。つまり,人間が人間らしい情欲に駆られ,馬が馬らしい情欲に駆られるのと同じように,人間は人間らしい社会的結合を果たし,馬は馬らしく社会的に結合するというべきだと考えるのです。人間の情欲と馬の情欲の差異は,人間の本性natura humanaと馬の本性の差異によって説明されているのですから,この部分では本性中心主義に則したことをスピノザはいっていると解せます。この本性中心主義が,社会についても妥当する,つまり人間だけが社会的に結合するという意味での人間中心主義は成立せず,すべてのものがその本性に則した社会を形成すると解するのが適切だと僕は考えます。これが,人間中心主義と本性中心主義が対峙する場面では,本性中心主義の方を選択するべきであると僕が考える,ふたつめの理由になります。

ただ,この備考Scholiumというのは,いわゆる非理性的動物についていわれています。したがって,スピノザが解しているであろう非理性的動物,この備考の中で列挙されているものでいえば,馬,昆虫,魚,鳥といったものが社会的に結合するということは,この備考から帰結させることができるけれども,理性的な動物にも非理性的な動物にも該当しない諸々の様態modus,あるいは諸々の物体corpusについて,そうしたものが社会的に結合するということを帰結させることはできないのではないかという反論には,一定の理があることは確かです。スピノザはこの備考では具体的な例としては情欲をあげていますが,情欲を含む一般的な感情affectusや,衝動appetitusとか満足とか楽しみについても語っているのであって,そうしたことを感じることができるのは動物だけであり,動物でない物体がそうしたことを感じるのは不条理であるというのは,少なくとも現実的な観点からはその通りであるといわざるを得ないからです。

しかし,もしもこの備考の意味をそのように解するのだとしても,少なくとも人間だけが社会的に結合するというわけではないということは結論することができるでしょう。なぜなら,少なくとも人間を含まない非理性的動物は,社会的に結合するからです。

6日の安田記念を勝ったダノンキングリーの母は,2005年にアメリカで産まれたマイグッドネスという馬で,この馬の基礎輸入繁殖牝馬になります。11代母がアマゾンウォリアーの7代母,またファンシミンの6代母にあたる,日本で多くの活躍馬が出ているファミリーナンバーである,9-fの分枝です。

マイグッドネスはアメリカで繁殖生活に入り,最初に産まれた産駒が競走馬として輸入されました。この馬がダノンレジェンド。2014年のカペラステークスで初重賞制覇を達成すると,2015年には黒船賞,東京スプリント,クラスターカップ,東京盃と重賞を4勝。さらに2016年には黒船賞,北海道スプリントカップ,クラスターカップと重賞を3勝した後,JBCスプリントで大レースも制覇して競走生活を終えました。

翌年にアメリカで産駒を産んだ後,輸入されました。2012年に日本で産まれた最初の産駒はオープンを勝っています。

2016年に産まれたのがダノンキングリー。2019年に共同通信杯を勝って春のクラシックで善戦。秋に毎日王冠を勝つと,翌年の春には中山記念も制覇。そして今年に入り,ついに安田記念で大レースを制覇しました。

産駒に牡馬が多いので,一族が繁栄していかれるかは微妙な面があります。とはいえ産駒のうち2頭が大レースを勝っているわけですから,子孫だけでなく,近親にも注目の一族とはいえるでしょう。

今の考察とは無関係ですが,愛amorの場合も具体的に示しておきましょう。

ある人Aがいて,このAが別の人,Bに何か親切なことをされたと仮定します。それが思いもよらぬこと,いい換えればBがAに親切にする原因causaがA自身のうちにあるとAが認識していない限りにおいて,AはBを愛するようになります。このことは第三部定理四一の様式でAのうちに生じます。このときAは,Bの自分に対する親切を,Bの自分に対する愛,無償の愛というような語で表現されるような愛と認識するcognoscereのです。そしてその愛に対して,AもまたBのことを愛するようになります。

しかし後に,BのAに対する親切が,別のある原因と連結したり結合したりするときには,AのBに対する愛が消滅したり減少したりするということが生じます。ここでは分かりやすく,Bはある何らかの下心をもってAに対して親切なことをなしたのだと,Aが認識するようになったと仮定してみましょう。この場合,AのBに対する愛は,Bの下心という観念ideaと連結あるいは結合することになるため,AのBに対する愛は消滅したり,あるいは消滅まではしないとしても,その表象像imagoと結合する以前に感じていた愛より,その強さが弱まるのです。このようなことが実際に起こることは,経験的に多くの人が知っているところだと思います。そしてこの場合には,憎しみodiumで説明した例のように,あるものに対する憎しみが別のものに対する憎しみに変ずるのに対し,あるものに対する愛が別のものに対する愛に変ずるわけではなく,愛そのものが消滅するか減少するかすることになります。もちろん憎しみの場合にもそのような変化が生じるということはありますし,逆に愛の場合にも,あるものに対する愛が,別の原因と結合あるいは連結することによって,別のものの愛に変じるという場合もあります。

これで第三部定理四八は,憎しみだけでなく愛にも適用されるということについては説明することができました。なので本来の考察の方に戻ります。すでに明らかにしたように,志村けんさんが亡くなったことによる悲しみtristitiaは,志村さんへの憎しみとはならず,新型コロナウイルスへの憎しみとなります。

今年の日本ダービーを勝ったシャフリヤールの母は2005年にアメリカで産まれたドバイマジェスティという馬で,この馬がシャフリヤールの輸入基礎繁殖牝馬になります。トップニュースⅡとデュプリシトと同じでファミリーナンバーは2-s。

2010年にアメリカでGⅠレースを制覇してすぐ輸入され,繁殖生活は日本で開始しました。2012年と2013年に牝馬を産んだ後,2014年に牡馬が誕生。この馬が2017年に毎日杯と皐月賞,2019年に大阪杯を勝ったアルアインです。

翌年の産駒も牡馬。この馬は現役のオープン馬です。

2016年の産駒は競走馬になれず,2017年の産駒は牝馬。この馬は現役の1勝馬。

2018年に産まれたのがシャフリヤールで,アルアインに続き,ドバイマジェスティの産駒として2頭目の大レース勝ち馬になりました。

牡馬に活躍馬が多く出ていますが,牝馬もいますから,牝系が続いていく可能性はあるでしょう。また,これを機に近親の牝馬が輸入されるということもあるかもしれません。

新型コロナウイルスに対する何らかの不安metusがあって,それに感染するリスクを高める行動を控えるというのは,一般的に示せば,Xに対するある感情affectusが,Xに関するある行動の原因causaとなるという意味です。僕がこれから悲しみtristitiaについて語るときには,それとは別です。つまり,たとえばAという事象に関する悲しみが,Xに関連する行動の原因となるという場合です。もちろんその場合,AとXとの間には何らかの関係性があるのでなければなりません。あるいは,AとXとの間に何らかの関係があるということを,人間の精神mens humanaが表象するimaginariのでなければなりません。したがって,そのことを論理的に示したところで,現にそうしたことが生じたことには必ずしもなりません。僕は論理的にそうなるのであれば,現実的にそうであった人が存在したといっていいと思いますし,これから説明する事象に関しても,確かにそういうことがあったのだと解釈しています。しかしそれを実証しろといわれれば無理ですから,この点について争うことはしません。この場合には,Xと関連すると表象されるAに関する感情が,Xに関する行動の原因となるということは,論理的に可能であるということだけを僕が示そうとしているというように解してください。

僕の妹は知的障害者であり,そうでない人に比べると人を認知する能力potentiaというのは劣ります。妹はテレビ番組としては歌番組,演歌や歌謡曲を中心とした歌番組を好んで視聴しますので,そうした番組に出てくる歌手についてはかなり認知できています。いい換えればこうした番組に出演する歌手に関しては,知的障害をもたない人でも,妹ほどにはよく知らないという人もいるでしょう。しかしこれは妹の好みによる特殊な事例なのであって,たとえば妹は,総理大臣がテレビに出てきたとしても,それがだれであるかは分かりません。僕が妹は知的障害者であるがゆえに,人を認知する能力において劣る面があるというのは,おおよそこのような意味であると理解してください。

だからといって歌番組に出演しない著名人の中にも,妹によって認知されている人も存在します。たとえばタモリさんとか明石家さんまさんなどです。

5月23日のオークスを勝ったユーバーレーベンの輸入基礎繁殖牝馬は,3代母で1995年にニュージーランドで産まれたマイネプリテンダーという馬です。ファミリーナンバーは6-b。

マイネプリテンダーは繁殖牝馬としてではなく,競走馬として輸入されました。競走成績は4戦して未勝利戦の1勝のみ。ところが繁殖牝馬になると,立て続けに活躍馬を産みました。

最初の産駒が2000年に産まれたマイネヌーヴェル。2003年にフラワーカップを勝ち,初産駒が重賞を制覇したのです。この馬は繁殖に入り,ユーバーレーベンの祖母になりました。

3番目の産駒は2003年に産まれたマイネルネオス。平地で4勝してから障害レースを走るようになり,2011年に中山グランドジャンプを勝ちました。障害とはいえ,2頭目の産駒は大レースを勝ったことになります。

4頭目の産駒は2004年に産まれたマイネルアワグラス。この馬は2008年にシリウスステークスを勝ちました。今度はダートの重賞勝ち馬が出たことになります。

5頭目の産駒が2005年に産まれたマイネルチャールズ。この馬は2008年に京成杯と弥生賞を勝っています。

2002年は産駒がなく,2006年に産まれた馬は競走馬として登録できませんでした。そしてマイネプリテンダーの産駒はこれですべて。実質的に5頭の産駒のうち4頭が重賞を勝ったことになります。

子孫以降の世代からはユーバーレーベンが初めての重賞勝ち馬。産駒が少なく,牝馬もマイネヌーヴェルだけなので,一族がすぐに拡大していくことはないのですが,曾孫世代から大レースの勝ち馬が出ましたので,活力が衰えた牝系というわけではないでしょう。

個々の人間の現実的本性actualis essentiaは異なるので,一般的にこのようにすればよいという方法を示すことはできず,個々の現実的本性に見合うような形で解決しなければいけないということは,解決策のヒントの前提となります。これは要するに,社会的な分断,あるいは情報の分断というのが,現代社会が抱える病理であるにしても,それを社会的な問題として,社会的に解決しようとしても,うまくはいかないであろうということを示唆します。僕はそれを社会的に解決する方法がないとはいいませんが,そのような解決策を選択するべきでないと考えています。これはスピノザ主義者としてそう考えるということで,このことが何を意味するのかということは,ヒントを出していく中で明らかにされるでしょう。

その前に,次の点には注意しておいてください。いくら個々の人間の現実的本性によって社会的な分断が生じるのだとしても,分断された社会,たとえばAというグループとBというグループに分断されてしまったとして,Aの中に社会的な紐帯が存在しないとかBの中にも社会的な意味での紐帯が存在しないということを意味してるわけではありません。そこに強度の相違はあるでしょうが,紐帯というのは生じているのです。ただしここで僕がいう紐帯というのは,人間の現実的本性に基づくような紐帯,いい換えれば第三部諸感情の定義一により欲望cupiditasによる紐帯であり,欲望を生じさせるその他の基本感情affectus primariiすなわちあるものを希求させる感情としての喜びlaetitiaおよびあるものを忌避させる感情としての悲しみtristitiaによる紐帯です。こうした感情による紐帯が現にあるということは,それほど難しく解する必要はありません。たとえば中東地域におけるユダヤ人とアラブ人の対立の背景に,相互が憎しみ合っているという感情の紐帯が大きく影響しているというように理解してもらえればいいです。もちろんすべてのユダヤ人がアラブ人を憎み,またすべてのアラブ人がユダヤ人を憎んでいるというわけではありません。あるいは憎んでいる場合でも,その憎しみodiumには強度の差があると考えなければなりません。それでもこの憎しみは,ユダヤ人やアラブ人の間に紐帯は発生させるのです。

日曜日のNHKマイルカップを勝ったシュネルマイスターはドイツ産で,競走馬として輸入された馬です。しかし母のセリエンホルデは,ドイツでシュネルマイスターを産んだ後に輸入されています。Serienholdeはドイツ語でシリアルホールド。6代母がアグサンとサトルチェンジの祖母にあたる同一牝系で,ファミリーナンバーは16-c。

シュネルマイスターがまだ競走馬として走り始める前に輸入されたのですが,そこには理由があります。セリエンホルデの母のひとつ下の半妹の産駒,つまりセリエンホルデの従姉にあたる馬が先に輸入されていたからです。その馬がサロミナ。Salominaは楽曲名。

サロミナはドイツで競走馬生活を終えてすぐに輸入されましたので,繁殖生活は日本だけで送っています。最初の産駒がデビューしたのが2016年。この馬はオープンを勝ちました。そのひとつ下の全妹はサラキア。昨年の府中牝馬ステークスを勝った後,エリザベス女王杯,有馬記念と大レースを連続で2着して引退。さらにサラキアの2つ下の半弟は,2019年にサウジアラビアロイヤルカップと朝日杯フューチュリティステークスを制し,昨年は毎日王冠を勝っている現役のサリオスです。

セリエンホルデとサロミナという従姉妹の産駒から,この2年の間に大レースを勝った馬が2頭,さらに大レースにも手が届きそうだった馬が1頭出たわけです。おそらく今後もこの牝系から輸入される馬もいるでしょうから,注目しておくべき牝系だといえそうです。

人間の精神mens humanaにとっては情報過多の社会であれば,情報の取捨選択はだれでも行います。あるいは行わざるを得ないといった方がいいのかもしれません。そこでその取捨選択に偏りがあると,Aの得る情報とBが得る情報がきわめて異なったものとなるということが生じ得るのです。得る情報がきわめて異なれば,その情報について,AとBそれぞれの精神の現実的有actuale esseを構成する観念ideaもきわめて異なってくることになります。これはAとBというふたりの間だけでのことですから,これ自体で社会的な問題を惹き起こすというわけではないのですが,こうした情報の分断というのがもっと大きな範囲で生じる場合にはそうではありません。それによって社会的な分断が生じるからです。あるいはこのことが社会的な分断を生じさせる要因となるからです。実際にXについて,それは真verumであるという情報にばかり接している人と,それは偽falsitasであるという情報にばかり接している人の間では,Xに対する肯定affirmatioと否定negatio,あるいは同意と不同意のあり方は真逆になってくるでしょう。そしてこうしたことが広い範囲で生じるようになると,Xが真であるか偽であるかということが,社会的な論争の対象になってしまうようになります。実際にはあるものは真であるかそうでなければ偽であるかのどちらかでしかないのですから,このようなことが論争の対象になるのは,本来的には不毛であるといわなければならないでしょう。僕が病理といっているのは,現実的に生じているこのような現象のことです。そして情報というのはさらに増加していくでしょうから,こうした分断はますます深まっていく可能性があると考えておかなければならないのではないでしょうか。

たとえば地球の温暖化という現象に関して,それを否定する,いい換えればそれに同意しないという人びとがそれなりにいるということは,多くの方が知っているところだと思います。それはフェイクであるということを肯定するあるいは同意するという人びとがそれに該当します。なぜそれがフェイクであるということを肯定しあるいはそれに同意するのかが分からないという人もいるかもしれませんが,それも必然的な現象なのです。

ウイニングチケットの輸入基礎繁殖牝馬は1922年にイギリスで産まれたクレイグダーロッチです。馬名はイギリスの城の名前。ダンスタイムと同じでファミリーナンバーは11-c。

この牝系は最近はそれほどでもないのですが,僕の競馬キャリアが始まった頃には名門といっていい牝系で,その後の10年くらいはその状態が続いていました。これまでに紹介した馬ではサクラユタカオーがクレイグダーロッチを祖先にもっています。また,サクラユタカオーの甥にサクラスターオーという馬がいて,この馬は1987年に皐月賞と菊花賞を勝ってJRA賞の年度代表馬に選出されています。

ウイニングチケットがダービーを勝ったのが1993年。その前年の1992年のダービー馬のミホノブルボンも,クレイグダーロッチ系です。ミホノブルボンは1991年に朝日杯3歳ステークスを勝って最優秀2歳牡馬に,翌年はダービーのほかに皐月賞も勝って年度代表馬に選出されています。

これ以前にもこの牝系からは大レースの勝ち馬が出ていますが,僕の競馬キャリアの中ではこの4頭。したがってウイニングチケットは現時点で,この牝系から出た最後の大レースの勝ち馬となっています。

重賞の勝ち馬はその後も数多く出ました。ダンツジャッジが2003年のダービー卿チャレンジトロフィーと2004年のアメリカジョッキークラブカップを勝った後,しばらく間が開きましたが,マイネルスターリーが2010年に函館記念を勝ちました。しかしそれから10年以上,重賞の勝ち馬が出ていません。牝系は続いていますので,どこかで復活ということがないとはいえないでしょう。

これで第一部定理八備考二の当該部分で,スピノザが何をいっているのかということが分かりました。ひとつは僕たち,すなわち現実的に存在している人間の精神mens humanaは,現実的に存在していない個物res singularisの真の観念idea veraすなわち十全な観念idea adaequataをもつことができるということです。もうひとつはそのことの理由の説明で,それは,現実的に存在していない個物の本性essentiaが実体substantiaの中に含まれているので,実体によってその個物の本性が概念できるようになっているからだということです。なお,このことが個物を真にあるいは十全に認識するcognoscereことができる理由として示されているわけですから,ここではスピノザは,個物の本性を概念するconcipereことと,個物を真にあるいは十全に認識することを同一視していることになります。

第二部定理八は,現実的に存在しない個物の形相的本性essentia formalisは神Deusの属性attributumの中に含まれているといっています。第一部定理八備考二の当該部分の意味は,現実的に存在していない個物の本性は実体の中に含まれているということです。ですがこのふたつは同じ意味で考えることが可能です。なぜなら第一部定義六により神は実体にほかならないですし,第一部定義四により属性とは実体の本性そのもののことです。備考Scholiumの当該部分が個物の本性を概念することと個物を十全に認識するということを等置しているのですから,実体と属性をあるいは神と神の属性を等置しても問題にはならないでしょう。さらに第二部定理六から,個物というのはそれが個物となっている属性の下で神を原因causaとするのであり,神がほかの属性によって説明される限りでは神を原因とはしないのです。ですから,たとえばXの属性の個物の原因はXの属性であり,そのゆえにその個物の形相的本性が含まれている属性はXの属性でなければなりません。第一部定理二五にあるように,この個物の形相的本性の原因もまたXの属性であることになるからです。

僕は第一部定理八備考二でいわれている本性が,第二部定理八でいわれている形相的本性である可能性があるといって,この部分の考察を開始しました。実際には僕は,それは可能性があるというのではなくて,そうでなくてはならないのだと考えています。

NARグランプリで3歳最優秀牝馬に選出されたアクアリーブルの輸入基礎繁殖牝馬は,3代母で1988年にアメリカで産まれたトリムカットです。ファミリーナンバーは5-i。

牝系は広がっていますが,重賞の勝ち馬は1頭だけ。トリムカットの孫で2012年に関東オークスを勝ったアスカリーブル。アスカリーブルはこの年にユングフラウ賞,東京プリンセス賞,黒潮盃,戸塚記念も勝ち,NARグランプリの3歳最優秀牝馬に選出されました。

母が勝てなかった桜花賞と,母仔制覇を達成して東京プリンセス賞を勝ったアクアリーブルはアスカリーブルの初産駒になります。母仔でNARグランプリ,それも最優秀3歳牝馬に選出されたということになります。

牝系は広がっていますから,他の分枝から活躍馬が出ることもあるでしょう。アスカリーブル~アクアリーブルの系統は,この牝系の中での中心血脈になり得ると思います。

第一論駁と第一答弁を前提としているのが,アルノーAntoine Amauldによる第四論駁です。すなわちアルノーの論駁は,『省察Meditationes de prima philosophia』の本文だけではなく,カテルスJohannes Caterusによる第一論駁と,それに対するデカルトの第一答弁を読んだ上でなされていると考える必要があります。

アルノーはまず,自己原因causa suiという概念notioは非整合的であると主張します。デカルトは起成原因causa efficiensという概念が,因果性の原理によって考えられなければならないということを第一答弁の中で主張していました。しかしアルノーはそのことを否定的に考えます。アルノーはあくまでも原因と結果effectusの関係は,原因と結果が別でなければならないと主張します。原因と結果が異なるという意味で,この関係を別個性条件といいます。すなわちアルノーの主張では,起成原因という概念に,この別個性条件が含まれていなければならないのです。

このアルノーの主張の根幹は,次の点にあります。あらゆる結果はその原因に依存しなければなりません。したがってあらゆる結果は,その原因からそれ自身の存在を受けるということになります。したがって,どのようなものであってもそれ自身からその存在を受けるということが不可能であるとアルノーは主張します。要するにアルノーにとって,因果関係というのはあくまでも別個の原因と結果との関係を意味するのであり,この関係は少なくともふたつのものの間にのみ生じるものでなければならないのです。

このアルノーの主張の最初の部分は,第一部公理三や第一部公理四と一致しているといえます。その意味ではアルノーとスピノザは一致しているといえるでしょう。とはいっても,第一答弁の中で明らかにしたように,このことはデカルトRené Descartesもまた否定することはないでしょう。もしも起成原因とその結果が異なるものであれば,結果の存在は原因に依存するということは当然のことで,これはだれも否定できないからです。ただし,このことが第一部定理一七備考と一致しているとは必ずしもいえないと僕は考えています。なぜなら,アルノーは因果関係という関係性を大前提として主張しているのに対し,スピノザは原因と結果という語句の相違に着目しているだけだからです。

昨年のNARグランプリで2歳最優秀牝馬に選出されたソロユニットの輸入基礎繁殖牝馬は1954年にイギリスで産まれたヴィキュニアという馬です。ファミリーナンバーは16-b。

イギリスで3頭の産駒を産んでからの輸入。日本では3頭の牝馬を産んでいますが,現在まで続いているのは日本で最初に産んだ産駒の子孫です。

初めての重賞勝ち馬はヴィキュニアの曾孫にあたるシンピローという馬で,1980年に函館3歳ステークスを勝ちました。これは僕の競馬キャリアが始まる前のことです。

シンピローの6つ下の半妹がシンウインド。1988年のスワンステークスと1990年の京王杯スプリングカップを勝ち,この馬が僕の競馬キャリアの中ではヴィキュニア一族で最初の重賞勝ち馬になりました。

シンウインドは繁殖牝馬となり,8頭の産駒が輩出しました。その最後の産駒がサマーウインド。2010年にクラスターカップ,東京盃,JBCスプリントと3連勝し,この一族から最初の大レース勝ち馬となりました。現時点では大レースの勝ち馬はこの1頭です。

シンピローとシンウインドの母の3つ下の半妹にあたる馬が,ソロユニットの4代母にあたります。昨年のエーデルワイス賞を勝ったこの馬が,こちらの子孫からは唯一の重賞勝ち馬。ただこの後の活躍馬は,こちらの分枝から出てくる可能性が高いように思われます。

第一答弁から,デカルトRené Descartesの立場がカテルスJohannes Caterusの立場よりはスピノザの立場に近いということは分かります。ただこの答弁の中に,デカルトの詭弁そのものあるいはその兆しが含まれているのは事実です。

まずデカルトは,汲み尽くすことができないほどの力potentiaがそれ自身の中に有するものが存在するということを承認するといっていて,この形容を自己原因causa suiと結び付けています。ですがこれは結び付けているだけで,明言しているというわけではありません。記述そのものは,それは自己原因であるとされているのではなく,自己原因であるほどに,となっているからです。つまりこの文章は,汲み尽くすことができないほどの力をそれ自身のうちに有するものは自己原因であるといっているようにみえますが,そのように断定しているわけではないという弁明も可能になるような記述方法をデカルトは採用しているのです。少なくともこの点に関して,デカルトは自己原因を汲み尽くすことができない力をそれ自身のうちに有するものであるということを肯定しているという言質をとられないように気を遣っていたといえるでしょう。

もうひとつ,デカルトはこの文脈を神Deusと関連させ,神が自己原因であるといっているように解釈することはできるのですが,この部分でも明言することによって言質をとられないように気を遣っています。デカルトは神は積極的に自己自身によって存在すると思惟することが許される,いい換えれば神が自己由来的であるということを積極的に解してよいといっているのですが,それは神が自己自身に対して,起成原因causa efficiensが結果effectusに対するのと同一の関係にあるとは断言せず,ある意味で同一の関係にあるといういい方をしているからです。要するに,あるものがそれ自身に対して,起成原因が結果に対するのと同一の関係に立つことが自己原因であるとすれば,神は自己原因であるといういい方をしているわけではなく,神はある意味で自己原因であるといういい方を選択しているのです。

とはいえいかにそこに欺瞞的なもの,あるいは欺瞞的な兆しが含まれているとはいえ,カテルスと比較すればデカルトがスピノザに近いことははっきりしています。

昨年暮れの中山大障害を優勝したメイショウダッサイの輸入基礎繁殖牝馬は4代母でイギリス産のエリモルーシーという馬です。ただしその後にエリモルーシーの母にあたるルーシーロケットも輸入されていますので,ここではそちらからの系統という形で紹介します。実際にはルーシーロケットの産駒はエリモルーシー以外に残っていませんから,すべての系統がエリモルーシーからの分枝です。星旗と同じでファミリーナンバーは16-h。

エリモルーシーが産まれたのは1970年。最初の産駒が産まれたのが1974年。牝馬も複数いて牝系は広がりましたが,重賞の勝ち馬というのはなかなか出ませんでした。30年以上を経過してようやく重賞を勝ったのが,2002年にフェアリーステークスを制したホワイトカーニバルでした。このホワイトカーニバルが繁殖入りして産まれたのが,2014年にブリーダーズゴールドカップとJBCレディスクラシック,2015年にTCK女王盃,マリーンカップ,レディスプレリュード,さらに牡馬相手のチャンピオンズカップを勝ったサンビスタ。重賞の勝ち馬はこの馬が2頭目で,大レースの勝ち馬になりました。

メイショウダッサイの母はホワイトカーニバルの2つ下の半妹。2019年に小倉サマージャンプを制し,昨年は東京ハイジャンプと中山大障害を制しました。

重賞の勝ち馬はこれだけ。30年以上が経過してようやく重賞の勝ち馬が出て,さらにその後に大レースの勝ち馬が2頭も出たのは,牝系の活力という観点からみれば驚異的に思えます。

第一部定理一五備考から理解できるのは,スピノザが水,現実的に物体corpusとして存在する水について,それを物体的実体substantia corporeaに還元することができると解していることです。さらに後半部分から類推する限り,水そのものの実体,いわば水の実体というものを仮定して,水の実体は生じることも滅することもないといっているようにすら解せそうだということです。

水についてこのようにいえるのであれば,連続体あるいは連続体の部分についても同じようにいえるということになるでしょう。すなわち連続体というのは可分的であり,部分に分割することができるけれども,連続体の実体あるいはそこまでいわなくても,物体的実体としてはそうではないということになるでしょう。したがって,分割された連続体の部分が無限個であるか有限個であるかを問うことは,すでに連続体が分割され得るということが前提されているので,少なくともそれを実体として解していないことになります。よってそうした事柄について,それが無限infinitumであるか有限finitumであるかを問うということ自体が,原因causaから抽象化された形で連続体を解しているということになると僕は考えるのです。少なくともこの仮定によれば,連続体の実体あるいは物体的実体があるのでなければ,連続体というのはあることも考えるconcipereこともできないものでなければならないからです。

このことは水の場合で考えればもっと容易に理解することができるでしょう。スピノザは,水は水として分割することができるといっています。そこである一定の量の水を分割するときに,それは無限個に分割できるのか有限個に分割されるのかと問うならば,これは当然ながら現実的に存在する水,すなわち有限である水についてその問いが発せられていることになるのです。これと同様に,連続体の部分が無限個であるか有限個であるかと問うならば,これは有限である連続体についてそう問うているのだと解するべきなのです。ですからその部分が無限個に分割されるというならば,それは,書簡十二でいわれているところの,数によって算定され得ないがゆえの無限個であって,実際には無際限に分割することができるというべきなのです。

先週の阪神ジュベナイルフィリーズを勝ったソダシの基礎輸入牝馬は,ソダシの3代母でアメリカ産のウェイブウインドです。ファミリーナンバーは2-w。

繁殖生活は日本でのみ送りました。初年度からサンデーサイレンスを種付けされましたが,白い馬が産まれました。サンデーサイレンスは青鹿毛でウェイブウインドは鹿毛。この場合は葦毛が産まれる可能性はなく,白い馬が産まれたのは突然変異。白毛として登録されました。この馬は繁殖牝馬となった後も,3年連続で白毛馬を産みました。その3番目の産駒がユキチャン。2008年に関東オークスを勝ち,翌年に川崎に移籍。その年の暮れにクイーン賞で重賞2勝目をあげ,翌年のTCK女王盃も勝ちました。この年のNARグランプリの最優秀牝馬を受賞。今年の小倉2歳ステークスとファンタジーステークスを勝っている現役のメイケイエールは,ユキチャンの孫になります。

ユキチャンの4つ下の全妹も白毛。この馬の産駒に昨年のレパードステークスを勝っている現役のハヤヤッコがいます。

ソダシの母はユキチャンの7つ下の半妹で白毛。ソダシも白毛に出て,白毛馬としては初めて日本の大レース制覇を達成しました。

ウェイブウインドは1991年産まれで,初産駒が産まれたのは1996年。一族の歴史は概ね25年くらいで,ユキチャンが初めて重賞を勝ってからだと12年。大レース制覇を達成したように,活力はむしろ増しているとみられる牝系なので,これからも活躍馬が出るのではないかと思われます。

スピノザは第一部定理八備考二およびその基となったと僕が想定しているフッデJohann Huddeからの質問に答えた書簡三十四の中で,同じようなことを主張しています。それはある事物の定義Definitioは定義された事物の本性essentiaだけを含んでいるということです。ですから,もしもその本性のうちにそのものの存在existentiaが含まれているのなら,これはつまりそのものが自己原因causa suiであるのならという意味ですが,その場合はそのものの定義からそのものの存在が必然的にnecessario帰結しますが,そうでないならば,そのものが存在するためにはそのものの外部にそれが存在する原因というのがあるのでなければなりません。そこでもしも同一の本性を有する複数のものが存在するというのであれば,そうしたものは自己原因ではあり得ないのですから,それら複数のものが存在する原因がそれら複数のものの外部にそれぞれ存在していなければならないことになります。たとえば10人の人間がいるというのであれば,10人の人間が存在する原因は人間の本性のうちには存在し得ないので,この10人の外部に原因がなければならず,しかもその10人のうちたとえばAが存在する原因はAの外部にあり,Bが存在する原因はBの外部にあるといった具合に,ひとりの人間が存在する10の原因がこの10の人間の外部に求められなければならないのです。

ところで,ある人間とそれとは別の人間の区別distinguereは,当然ながら実在的区別ではなく様態的区別です。そしてこれらのことから,一般的に同一の本性を有する複数のものが存在するのであれば,そうしたものは様態的に区別されなければならないということが理解できます。上述の例の10人の人間というのは,10という数でなくても成立しますし,人間でなくとも成立するからです。したがって,もしもあるものと別のものが何らかの数によって区別され得るのであれば,その区別され得るものは何らかの意味で共通点を有しているのであり,その区別は必ず様態的区別であるということが分かります。つまり数的区別というのは必ず様態的区別なのです。

無限infinitumであるものの区別が様態的区別である場合もないわけではありません。それは無限様態modus infinitusが区別される場合です。

キョウエイマーチの輸入基礎繁殖牝馬は,キョウエイマーチの7代母にあたる,1925年にオーストラリアで産まれたシュリリーという馬です。ファミリーナンバーは7-d。

戦前に輸入された馬ですから,僕の競馬キャリアが始まる前にも,多くの大レースの勝ち馬が出ています。その中に,牝系の発展に寄与した牝馬がいます。1953年に天皇賞(秋)を勝ったクインナルビーがその馬。キョウエイマーチもこのクインナルビーの子孫にあたります。ほかにクインナルビーの子孫からは,僕の競馬キャリアの直前になる,1984年と1985年にJRA賞の最優秀ダート馬に選出されたアンドレアモンがいます。そしてクインナルビーの子孫の中で最も代表的な馬というのは,こちらは僕の競馬キャリアが始まった後,キョウエイマーチよりは前に走り,JRA賞では1984年に最優秀3歳牡馬,1985年に特別賞,1986年に年度代表馬に選出され,1991年には殿堂入りしたオグリキャップということになるでしょう。オグリキャップの6つ下の半妹となるオグリローマンは,1994年に桜花賞を勝っています。

キョウエイマーチ以降,重賞を勝ったクインナルビーの子孫,あるいはシュリリーの子孫はレディスプレリュードのマルシュロレーヌが初めて。南関東重賞の勝ち馬は1頭いて,2002年にニューイヤーカップを勝ったトキノアジュディです。

クインナルビーを経ないシュリリーの子孫にも,僕の競馬キャリア内で大レースを勝った馬がいます。1991年にロースステークスを勝った後,エリザベス女王杯も勝ったリンデンリリーです。リンデンリリーがエリザベス女王杯を勝った日は,僕は文化祭のために大学にいて,よく覚えています。リンデンリリーの産駒であるヤマカツリリーは,2003年にフィリーズレビューを勝ちました。

一族の活力という点ではもう衰えてきているとみていいかもしれません。それでも分枝はそれなりにありますから,活躍馬が出る可能性が皆無というほどではないでしょう。

3月30日,月曜日。妹を通所施設へ送りました。

4月2日,木曜日。午後6時50分に,地域担当支援主任のSさんから電話がありました。妹の給与については,通所施設の事務に預かってもらっているので,迎えに行ったときにそれを受け取ってほしいという内容でした。

4月3日,金曜日。妹を通所施設に迎えに行きました。妹を迎えに行ったときは,必ず通所施設の妹の担当者であるWさんが僕のところまで妹を連れてきます。例外は,Wさんが何らかの事情で通所施設を休んでいるという場合だけなので,そのようなケースはほとんど生じません。このときに連絡帳を受け取り,グループホームから外出するための書類に僕がサインをします。この日はいつも通りのこの一連の作業の後に,前夜の電話にあった妹の給与に関することをWさんに尋ねました。ただWさんはこの事情は知らなかったようです。つまり僕は本来は事務の職員にこのことを尋ねるべきだったのであって,前夜のSさんの電話の内容の本来の主旨はそのようなものであったのでしょう。事務の職員と担当の職員の間では当然ながら業務の内容には大きな差があるのであって,担当の職員がそれを知らなかったとしても不思議ではありませんが,僕はこのときにはそのことに思い至らなかったのです。Wさんがこのことを施設長であるTさんに伝えてくれ,僕はTさんから妹の給与を受け取りました。Tさんは施設長なので出張などもあり,施設に不在ということも少なくはないのですが,もし施設にいる場合は,この時間帯,すなわち午後に保護者が利用者を迎えにくる時間帯には,施設の敷地の出入口のところにいます。保護者の中には自家用車で利用者を迎えにくる人が少なからずいて,その自動車が敷地に出入りするのを誘導しています。この日もそうで,僕は徒歩ではありますが,当然ながらその出入口から敷地に入るわけですから,事前に会っていました。もちろんこのことはこの日に限らずいつでもそうですし,帰るときは妹も会うことになります。

4月6日,月曜日。妹を通所施設に送りました。僕が妹を送っていく時間帯には,通所施設の出入口にはだれもいません。

チャームアスリープの輸入基礎繁殖牝馬は祖母のトップニュースⅡで,1984年にアメリカで産まれました。輸入されたのはおそらく1997年。1995年までトップニュースという名の馬が日本で走っていましたので,その馬と区別するために和名にはⅡがつけられました。これをどう読むのか規定があるかは分かりませんが,僕はトップニュース・ザ・セカンドと読みます。一般に○○Ⅱという名の馬を,○○ザセカンドと読むということです。ファミリーナンバーは2-s。

子孫で日本の重賞を勝ったのはチャームアスリープのみ。地区重賞は僕には網羅できませんが,南関東重賞の勝ち馬もおそらくはチャームアスリープの仔で先日の京浜盃を勝ったブラヴールだけだと思います。

トップニュースⅡのひとつ下の全妹がデュプリシトです。こちらは遅くとも1988年には輸入されていました。その最初の仔がJRA賞で1991年の最優秀2歳牝馬,1992年の最優秀3歳牝馬と最優秀スプリンターに選出されたニシノフラワーです。全姉のトップニュースⅡが後に輸入されたのは,この馬が出ていたからでしょう。

ニシノフラワーの仔はオープンを勝ったり重賞を2着になったりはしたのですが,ついに重賞には手が届きませんでした。子孫も長らく重賞を勝てずにいたのですが,ついに曾孫の世代から,一昨年の札幌2歳ステークスと東京スポーツ杯2歳ステークスを勝っている現役のニシノデイジーが出ました。また,2016年と2017年に京阪杯を連覇したネロは,母がニシノフラワーの14歳下の半妹にあたります。

トップニュースⅡの5つ,デュプリシトの4つ下の半妹も輸入されました。2006年にチャームアスリープを2着に降してロジータ記念に勝ったマキノチーフがその馬の産駒にあたります。つまりこのロジータ記念は近親馬によるワンツーでした。

母系の大きな分枝となっているのは,トップニュースⅡとデュプリシトの3代母にあたるSomethingroyalという馬。最近の日本の活躍馬ではロードカナロアがこの一族に該当します。

アルチュセールLouis Pierre Althusserはマルクス主義者であったがゆえに,スターリン主義は受け入れることができない思想でした。あるいは思想というより政治的手法といった方が正確かもしれません。ですからこのことでアルチュセールはドゥサンティJean-Toussaint Desantiを批判しています。つまりアルチュセールからみると,ドゥサンティがフランス共産党の運営において,スターリン主義を保持し続けようとしたことが,政治的な判断ミスであると思えたのです。これはきわめて政治的な対立であったといっていいでしょう。しかしそれが党派的な対立であったとは僕はいいません。もしかしたら党派的な対立であったのかもしれないですが,それ以上のことが僕には分からないので,ここではそうではなかったとはいいませんが,そうであったとも判断しないというように考えてください。いい換えれば僕は,スターリン主義とマルクス主義の間における思想的なあるいは手法的な対立のことを,政治的な対立とはいいますが,単にそのことだけで党派的な対立とはいわないのです。

アルチュセールとドゥサンティの間に入った亀裂は,この政治的な対立だけではありませんでした。すでに説明したように,ドゥサンティは自身が高等師範学校の生徒であった時期に,メルロ=ポンティMaurice Melaeu-pontyから直接的な指導を受けていたのですが,アルチュセールからみると,ドゥサンティの思想にはそのときの残骸というべきものが残っていました。それは現象学における意味の源泉としての自我という概念でした。ここで僕がいうのは,ドゥサンティがそのような思想を有していたということではありません。僕はドゥサンティの思想そのものに詳しいわけではありませんから,そのような評価ができるわけではないのです。僕がいっているのはアルチュセールからみたとき,ドゥサンティの思想はそのようなものであったということです。ですからアルチュセールはこのことについてもドゥサンティを批判しました。アルチュセール自身の哲学あるいは思想というのは,ドゥサンティに対するこの二点の批判に基礎を置いているという見方をしても,それほど間違いではないといえるようです。ただしこれも僕は断定的にはいえません。