スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

スピノザ主義を肯定的に評価することによって,汎神論論争 におけるレッシングの立場を守ろうとしたメンデルスゾーンの選択 は,ヤコービ の戦略によるところであったと僕は考えています。でも,実際に争われたヤコービとメンデルスゾーンの論争は,あまり噛み合ったものにはなっていなかったと僕は評価しています。というのは,ヤコービは神学的観点 を保守する反スピノザ主義の立場ではあったのですが,スピノザ主義のよき理解者 ではあったのに対し,メンデルスゾーンはスピノザ主義の本質的な部分に関わる理解が,少なくともヤコービほどは深くなかったし,もっといえば誤りを含んでいたのではないかと思えるからです。善意 によって働く神であるという主旨のことをいっています。しかしこれはかつてみたように,ライプニッツ主義の神なのであって,スピノザ主義の神とは程遠い存在です。ですから,もしもメンデルスゾーンが,スピノザ主義の神についてこのような誤解をしていなかったとしたら,それでもメンデルスゾーンがスピノザ主義を守るという立場を選択することができたのか,かなり怪しい部分を含んでいるのではないかと僕には思えるのです。第一部定理三二系一 でスピノザが神は意志の自由によっては作用しないということの真意を明確に理解していました。これは,ヤコービが反スピノザの立場を選択したという点から明白です。というのはヤコービとライプニッツの考え方にはよく似たところがあって,神がこのように規定されてしまうと,神を運命的な存在と規定してしまうことになり,それは両者が保守するべきだと考えた,キリスト教的神学における神のあるべき姿と著しくかけ離れてしまうからです。メシアの再来 が近付いていると考えていたメナセ・ベン・イスラエル は,自身の計画を実行に移すため,1655年にイギリスに渡りました。そしてクロムウェル に会ったのです。ある哲学者の人生 』で紹介されています。その中に,メナセがクロムウェルに対して,ユダヤ人が住む国の君主は,ユダヤ人の商才で大きな利益をあげることができるという主旨のことを言ったというのがあります。バルーフ が用いた譬えを使うなら,メナセはユダヤ人がクロムウェルの「帽子を飾る羽 」になるであろうと言ったことになります。ジャン・ルイの手紙 の記述との関係で,僕には興味深いのです。1650年にバルーフが,クロムウェルがユダヤ人の商才に期待しているのではないかという主旨の質問 をメナセにしたとき,メナセはウリエル・ダ・コスタ のようになりたいのかとまで言って少年を叱りつけているからです。

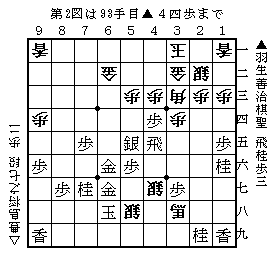

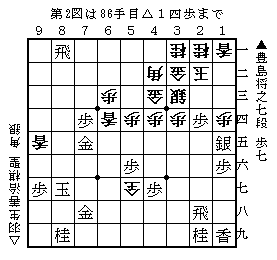

岩室温泉で指された第86期棋聖戦 五番勝負第四局。相掛り 。豊島将之七段が1筋の位を取らせる代償に先攻する将棋になりました。終盤に差し掛かろうかというところで先手に分かりやすいミスが発生。それを後手が厳しく咎めにいったものの手を戻さざるを得ず,それも失敗だったという展開に。△4九角 と攻めました。防衛 。第62期,63期,64期,65期,66期,71期,79期 ,80期 ,81期 ,82期 ,83期 ,84期 ,85期 に続き八連覇で通算14期目の棋聖位です。パフォーマンス にすぎないものであったとしても,スピノザに対して公的にアムステルダムからの追放命令が出されたということについて,ナドラーは懐疑的です。ある哲学者の人生 』ではいくつかの推測がされています。そのうち,「レンブラントの生涯と時代」の記述に最も適合するのは,アムステルダムの裁判官であったコンラート・ブルフの家に滞在していたかもしれないというものです。フラーフはファン・ローン に対して,知人のディルク・トゥルプという人物を紹介したのですが,このトゥルプというのは,ブルフ家のひとりと結婚していると説明されているからです。アウデルケルク であれトゥルペンブルフであれ,そこがアムステルダムから歩いていかれるような地であったとすれば,これらの記述は合理的に説明することが可能です。住居がアウデルケルクなりトゥルペンベルフなりに存在したとしても,気軽に行くことができるのなら,アムステルダムを活動の拠点とすることは可能だからです。僕はコレルスとローンという,スピノザが実際に生きていた時代や,それに近い時代に書いたふたりの記述に一致するところがあるので,スピノザが居住地をアムステルダムからアウデルケルク,ないしはアムステルダムからアウデルケルクに至る中途の地に移したのは事実と判断します。でもスピノザは頻繁にアムステルダムを訪れていたのだろうと判断します。おそらくスピノザがアムステルダムを訪れたときには,ファン・デン・エンデン の世話になったのではないでしょうか。つまり宿泊させてもらうというようなことも多々あったのではないかと思います。ケルクリング が出会うということも,合理的に説明できるかと思います。

第22回銀河戦Gブロック9回戦から。アウデルケルク ないしはトゥルペンブラフへ向う日の朝,ひとりの伍長と四人の護衛兵がスピノザを呼びに来たとあります。スピノザはフラーフの求めに応じたのですが,これは私的な打診でなく,公的な追放命令であったと解するべきでしょう。スピノザは船に乗って目的地へ向いました。ファン・ローン とフラーフ,そしておそらくスピノザとの間で話がついていたからです。つまりフラーフが出した公的な命令も,形式上のものにすぎなかったと考えられるのです。ローンが詳細に伝えているフラーフの話は,スピノザには同情的で,ユダヤ教のラビやカルヴィニストの牧師たちに対して批判的な内容になっているからです。

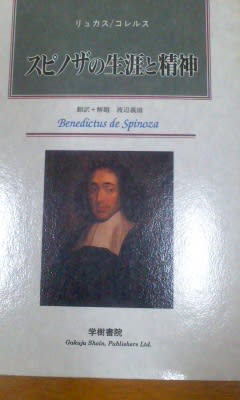

谷津の雑感① の続きです。長州とブロディ の試合の当事者でした。このときは超獣 が何も受け付けなかったのでプロレスの試合にならなかったと語っています。ただ,ブロディがそういう試合をした理由に関しては,そのエゴイズム によって説明するのではなく,直後に新日本に移籍することが決まっていたので,あのような試合が新日本のスタイルであると勘違いしていたのではないかという推測をしています。谷津にとって全日本のブロディというのはもっとパフォーマンスがある受けのスタイルのレスラーだったそう。そのスタイルが適していると思ったので,後に全日本復帰 を果たしたのだろうと推定しています。たぶん馬場はブロディが受けのタイプのレスラーであるということは肯定しないと思いますが,谷津からはそのように見えたのでしょう。これは谷津が元々は新日本でデビューしたということと関係するのかもしれないと思います。不沈艦 で,がむしゃらに自分のリズムだけで戦う選手だったからだそうです。つまり谷津のリズムとハンセンのリズムが合わなかったということだと思います。ネイチャーボーイ もやりにくかった選手としてあげています。こちらはフレアーのパフォーマンスには理解不能なところがあったからだとしています。よほどアメリカで修行していないとフレアーといい試合をするのは難しいのではないかというのが谷津の感想。谷津を含むジャパンプロレス の選手たちが全日本のリングに登場したのは1984年の暮れから。谷津がフレアーのNWA王座に挑戦したのは1987年3月で,およそ2年3ヶ月後。谷津にとってこの時期は,ようやく全日本プロレスのスタイルが分かりかけてきた頃だったということで,もしももっと全日本で経験を積んでから戦っていれば,違った試合ができたであろうと回顧しています。この試合は僕の印象に残っていないのですが,谷津にとっては不本意な一戦であったのでしょう。最終判断 には,ファン・ローン Joanis van Loonの「レンブラントの生涯と時代」とナドラーSteven Nadlerの『ある哲学者の人生 Spinoza, A Life 』が主要な資料になっています。この関係で,その後のことについていくらか補足が必要になります。スピノザの生涯と精神 』のうち,コレルスJohannes Colerusによる伝記には,スピノザはアムステルダムを去ってアウデルケルクへ続く途中のある人の家に寄寓したとあり,トゥルペンベルフという地名こそ出てきませんが,明らかといっていいような一致がありますから,この部分に関しても高い信憑性を置くことができると僕は思います。ケルクリング Dick Kerkrinkがファン・デン・エンデン Franciscus Affinius van den Endenの学校に入学した年です。つまりスピノザは生徒としてそこでラテン語 を習い,また助手 として活動していたのでなければなりません。ここに整合性が必要になります。

2年ぶりの実施となる前橋記念の決勝 。並びは木暮-小林の群馬,松坂洋平-松坂英司-望月の南関東,竹内-浅井の中部,川村-松岡の近畿。浅井康太選手 は5月末から6月にかけての武雄記念 以来の記念競輪制覇で通算14勝目。前橋記念は一昨年 も優勝していて,2年ぶりですが昨年は開催がなかったので連覇。ここは力が上位で,前を回る竹内も調子がよさそうでしたから,かなり有利であろうと思われました。竹内のスピードのよさは,浅井のすぐ後ろから捲ろうとした松岡が浅井の横にさえ追い付けなかったことからも明らか。展開も有利になったので,記念競輪の決勝としてはわりと楽に勝てた部類のレースではなかったかと思います。ファン・デン・エンデン は,思想面から,会ってある程度の話をすれば,意気投合できる関係であったと僕は思います。スピノザが1952年に開校したエンデンの学校で,最初から生徒としてだけでなく,助手としても活動していたのだとしたら,少なくともそれ以前に,スピノザとエンデンは知り合いで,互いに互いがどういう人物であるかを把握していたと考えておくのが妥当でしょう。デカルト の著作に引き入れてくれた人と出会ったとファン・ローン が書くとき,エンデンのことを想定しているかもしれないし,そうではないかもしれません。しかし1952年より前に,スピノザとエンデンの間に一定の関係があったことを可能とする根拠にはなり得ます。というのも,遅くとも1949年までにスピノザが商人仲間 と出会っていたと仮定すれば,かれらを通してエンデンと知り合いになる可能性はあるからです。いい換えれば,デカルトにスピノザを引き入れた人物がエンデンではないとしても,その人物を介すれば,スピノザとエンデンが出会う可能性はあるからです。ジャン・ルイの手紙 が書かれたと想定される1950年の時点で,スピノザとエンデンは知り合いだった可能性も排除はしません。そして遅くとも1952年までには,ふたりが知り合いだったことは確実と判断しておきます。ラテン語 に精通していたというのが僕の判断でもあります。この場合には,そのことはおそらくエンデンも知った上でのことだったと判断しなければなりません。そうでないと著しい不合理が発生してしまうからです。だとしたらエンデンは,自ら直接的にスピノザを誘った動機として,単なる生徒としてではなく,最初から助手 として手伝わせる心積もりがあったのではないかと思います。こうした理由から,スピノザは長きにわたって学び続けたのではないでしょうか。

ニーチェは『偶像の黄昏 』の断章の中で「汝自身を助けよ 」と書きました。これは新約聖書のマルコ福音書の第12章31節で,イエスが最も大切な掟としてあげたふたつのうちのひとつ,「隣人を自分のように愛しなさい」というのをいい換えたものでした。これと同じようないい換えが,ドストエフスキー の小説の登場人物からも発せられています。『虐げられた人びと』のワルコフスキー公爵です。会話の分量 が多い場面です。その中でワルコフスキーが「おのれ自身を愛せよ」と言い,それが自分が認める唯一の原則であると続けます。僕が読んだのは新潮文庫版で,訳者は小笠原豊樹です。第四部定理五二 でスピノザが自己満足ないしは自己愛を肯定しているのと同じように,肯定的な意味が,あるいはそれだけが含まれています。しかし『虐げられた人びと』の全体のテクストの中では,ワルコフスキーのこのことばは肯定的には解釈できないようになっているからです。ローンとエンデン が初めて会ったとき,ファン・デン・エンデン はスピノザのことを自分の生徒と言っていました。ファン・ローン はそれ以前に,スピノザからエンデンが有能な人物であると聞かされていました。だからエンデンの開校が1952年であったとして,スピノザは同時にか,あるいは直後に,また遅くとも1953年にはエンデンからラテン語 を習い始めていたのだと僕は判断します。ここでは開校と同じ年の1952年としてみましょう。その時点でスピノザは20歳です。僕が判断するように,学校の生徒の多くが10代であったとすれば,スピノザは年長者であったでしょう。また,ケルクリング が学び始めた1657年にはスピノザは25歳になっています。このときにはおそらくエンデンの生徒の中では最年長であったろうと思うのです。ある哲学者の人生 』では,こうしたことを考慮に入れれば,スピノザは単にここでラテン語を学んでいたというだけでなく,間違いなくエンデンがほかの生徒を教えるのを手伝っていたとしています。ナドラーはその根拠として,『スピノザの生涯と精神 』に収録されている,シュトレの「オランダ旅行記」をあげているのですが,僕にはどの部分であるか見当がつきません。ただ,ナドラーが間違いなくそうであるといっているのですから,かなりの確信があるのだと思います。疑問 は,デカルト に対する関心によって説明するよりも,むしろスピノザがエンデンの助手的存在であったと説明した方が適当と僕には思えるのです。確かにデカルトへの関心を満たすためには,だれよりもエンデンから習うのが有利であったでしょう。でも,ラテン語の需要 がどういうところにあったのかを考慮に入れれば,エンデンが行う授業のすべてが,スピノザのその関心を満たし得るとは僕には思えないのです。ならば,助手的存在でもあったと判断する方が,合理的ではないでしょうか。

第五部定理四二 の至福は,人間が現世において獲得することが可能なものとされています。徳の報酬として至福が来世において与えられるという考え方にスピノザは反対しているわけです。したがって第五部定理四二というのは,単に哲学的観点だけを含むのではなく,神学的観点も含んでいるといえます。神学・政治論 』においては哲学と神学の棲み分けを主張しています。でも第五部定理四二は,明らかに哲学的観点から神学的観点を説明しようという意図が含まれているように僕には思えるのです。もっとも,スピノザが主張しようとしたのは,哲学とキリスト教神学に限られるのであり,第五部定理四二で示されている神学が,たとえばスピノザ神学といわれるような神学であると理解すれば,大きな矛盾はないのかもしれません。第一部定義六 で神が定義されているように,スピノザ神学はスピノザ哲学の一部を構成するといえなくもないからです。神に対する精神の知的愛は,神が無限である限りにおいてではなく,神が永遠の相のもとに見られた人間精神の本質によって説明されうる限りにおいて,神が自己自身を愛する神の愛そのものである。言いかえれば,神に対する精神の知的愛は,神が自己自身を愛する無限の愛の一部分である 」。ファン・デン・エンデン がアムステルダムに移住する少し前,1632年にアントワープで産まれた最初の娘は,1671年に解剖学者のケルクリングと結婚しました。スピノザに関連する書物では,ケルクリンクと表記されていますが,小腸の輪状襞の別名で医学用語のケルクリング襞というのはこの解剖学者の名前からつけられたということですので,ここではケルクリングと表記します。ある哲学者の人生 』によれば,彼が入学したのは1657年,18歳のときです。目的は大学に入学して医学の研究をするためでした。1657年はスピノザの破門の翌年ですが,このときもスピノザはエンデンに学んでいたので,ケルクリングとは知り合いでした。ナドラーによれば,ふたりの関係はその後,スピノザがアムステルダムを去った後にも続き,スピノザはケルクリングの著作を何冊か所有していたとしています。スピノザは自然科学のうち,医学にはとくに関心があったとされているので,これは真実らしく思われます。一方,ケルクリングは解剖学のための顕微鏡にはスピノザが磨いたレンズ を使用していたとのことです。ラテン語 が必要とされていたということです。たぶん論文の読み書きには,ラテン語が必須であったのではないかと僕は思います。コレルスが,スピノザが最初にラテン語を学んだのがドイツ人大学生であったといっていることも,大学での研究のために,ラテン語が必要であったことの根拠となるでしょう。需要 というものが,エンデンの学校にはあったと思われるのです。あるいはそれは,僕が貴族といった支配者層の子どもたちへの需要とも,重なる部分はあるかもしれません。

昨晩の第17回ジャパンダートダービー 。ノンコノユメ は先月のユニコーンステークスの勝ち馬で大レース初制覇。4月に2着馬に敗れていましたが,脚を余した感のあるレースで,はっきりとした勝負付けがなされていたとは思いませんでした。ただ距離が伸びてコースが換わるというように,克服すべき課題もあったため,全面的な信頼はできないと考えていたのですが,ほとんど問題となりませんでした。末脚が身上の馬なので,取りこぼすようなケースも出てくるかとは思いますが,トップクラスで戦えるだけの素質を有した馬であるのは間違いないと思います。母の父はアグネスタキオン 。曾祖母はビューパーダンス 。ハーツクライ は母の従兄。ジャパンカップダート 以来の大レース制覇。ジャパンダートダービーは初勝利。管理している加藤征弘調教師は2007年のシンガポール航空国際カップ 以来となる大レース2勝目。ある哲学者の人生 Spinoza, A Life 』を全面的に信頼するなら,ファン・デン・エンデン Franciscus Affinius van den Endenは1652年にアムステルダムAmsterdamに私立学校を開校し,パリに移住する1971年まで教え続けました。書店は長続きしなかったのに,なぜ学校はこうも長く続けられたのでしょうか。ファン・ローン Joanis van Loonは,エンデンは過去も含めてアムステルダムの最も有能な教師であるといっています。そしてそのために,上流家庭のすべての子どもがエンデンの学校で学ぶようになったとしています。オランダはヨハン・デ・ウィット Jan de Wittが実権を握っていた,『国家論 Tractatus Politicus 』でいえば共和制の時代です。エンデンが上流家庭といっているのは,この共和制のオランダの支配者層のことだと僕は推定します。仮にその階級を貴族と表現しましょう。さすがにすべての貴族の家庭の子どもがエンデンの下で学習したというのはいい過ぎではないかと思いますが,この記述は,ここでいう貴族にはラテン語 が必要とされていたということを十分に窺わせます。もしかすると,たとえば公文書を作成するような場合には,ラテン語を知っていることが必須であったのかもしれません。

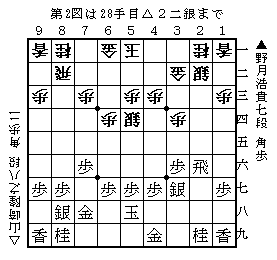

西浦温泉で指された第56期王位戦 七番勝負第一局。対戦成績は羽生善治王位が9勝,広瀬章人八段 が4勝。振駒 で広瀬八段の先手。羽生王位の横歩取り△8四飛。後手の早い段階での開戦の誘いを先手がことごとく拒否。5筋の位を取って抑え込みを目指す将棋に。後手が角と桂香の二枚換えでその網を破りました。△7四銀 と角に当てられ,▲5ニ歩△同金▲1八角成。そこで△8五歩と取られ,どうやら大勢が決してしまったように思えます。先勝 。第二局は21日と22日です。ある哲学者の人生 』では,スピノザは遅くとも1649年,早ければ1646年前後から父の会社で仕事を手伝ったとされています。商人仲間 と出会ったのもその頃だと推定できるでしょう。その仲間に触発されて,ラテン語 を学ぶようになったとしても,無理な推測とは思われません。コレルスはスピノザがいつからドイツ人学生にラテン語を学ぶようになったのかは示していませんが,ジャン・ルイの手紙 が書かれたとされる1650年の時点で,スピノザがラテン語を他言語に翻訳できる程度の語学力を獲得していたことは十分にあり得ると僕は判断します。ローンとエンデン の最初の邂逅の場面から,1654年の時点でファン・デン・エンデン とスピノザの関係が相当に深化していたことも間違いないと思います。なので,エンデンの開校が1652年であるとして,スピノザは開校してすぐないしは程なく,その学校に定期的に通っていたことも僕は確実であると判断します。デカルト への関心を主題に据えるのがよいかもしれません。確かに哲学的用語というのは,単にラテン語を他言語に翻訳することができるという程度の能力で十全に理解することができるというものであるとは思われないからです。エンデンは自身が自由思想家でしたから,デカルトの哲学にも精通していたと考えられます。だからデカルトの哲学を読解するという目的でラテン語を習うということであれば,エンデン以上に相応しい教師は存在しなかったといえるでしょう。

『心に残るプロレス名勝負 』で,ジョー・樋口はジャイアント・馬場のことを「オン大」と表現しています。これは漢字にすれば「御大」で平仮名なら「おんたい」でしょう。著書では樋口がレフェリーとして裁いた試合について樋口の視点から書かれていて,当然ながらその中には馬場が闘っている試合もありますが,その場合でも樋口の表現は「オン大」であって,「馬場」ではありません。「馬場」という表現が出てくるのは,ほかからの援用の場合だけです。樋口と馬場 の関係を示すひとつの材料であるといえるでしょう。著書が発行されたのは1998年2月。樋口のあとがきは前年の12月になっています。この時点で樋口はレフェリーは引退していましたが,全日本プロレスの外国人係はまだ務めていました。少なくともそのときの樋口にとって,馬場は御大であったことになりますし,名前で表現することができないような存在であったわけです。樋口と三沢 の関係から,樋口はNOAHに入ります。その後のインタビューでも,樋口は馬場について語る場合には,名前を出さずに表現しています。ただしそれは御大ということばではありません。たとえば「大きな方」というような表現です。つまり樋口にとって馬場は名前で表現することができない存在ではあり続けていたわけですが,御大ではなくなっていたことになります。つまり馬場は全日本プロレスの御大であったのでしょう。マイクは死んでも離さない 』を書いた倉持隆夫アナウンサーが,実況の中で馬場を形容するときによく使っていました。もちろん実況ですから倉持は馬場という名前も出します。ただこれでみると,御大という表現は,当時の馬場に対しては広く使われていたことばであったのかもしれません。判断の前提 のうち,1943年に娘が産まれたときにファン・デン・エンデン はアントワープにいたというナドラー説を信用するなら,開校が1952年という点についてもある程度の信用を置くべきだと僕は判断します。スピノザとメナセ の関係の判断の規準のひとつとした理由から,ナドラーが特定の年号を示すなら,それに確たる根拠を有していると考えるのが妥当と思うからです。『ある哲学者の人生 』では,エンデンがアムステルダムで教えていたのは1971年までと断定されていることから,学校に関してナドラーに何らかの根拠があるように思えます。ですから,1952年の開校が仮に誤謬であったとしても,大きくかけ離れているようなことはないと僕は思います。なのでスチュアートとナドラー の見解は食い違っていますが,スチュアートが断定しているように1940年代後半にエンデンの学校が開かれていた可能性は薄いと僕は判断します。ラテン語 に精通していたということ,ならびに,おそらく1950年に書かれたと思われるジャン・ルイの手紙 の中で、バルーフ がラテン語を他言語に翻訳していたということを,どのように判断するべきなのかということです。スピノザの生涯と精神 』に訳出されているコレルスの伝記です。それによればスピノザは,最初はドイツ人の大学生にラテン語を教えてもらっていたとされています。毎日2時間から3時間と書かれています。スピノザにはともかく,大学生にそんなに時間に余裕があるのかは疑問ですが,本当ならラテン語の習熟には十分であったでしょう。その後にエンデンに教わるようになったとコレルスは示しています。

『こころ』では先生も私も名乗りません。先生は親友を頭文字 で表し,私は先生を先生と呼びます。このように主要登場人物の名前が不明になっています。しかしひとりだけ名前が明らかになっているのがお嬢さん=奥さんで,彼女は静という名前です。『夏目漱石「こゝろ」を読み直す 』では,この静という名前には意図があると論じられています。作家論と作品論 のうち,作家論に属するので,僕はあまり興味がありません。しかし『こころ』という物語の中で自殺を決意する先生が乃木の殉死をどのように考えていたかということを遺書のテクストから把握する場合には,水川の主張には一理あるように僕には思えます。スチュアートとナドラー の説は明らかに食い違っていますが,ファン・ローン Joanis van Loonの記述は,どちらかに軍配を上げることができるようになっていないと僕は考えます。人と思想 スピノザ 』の工藤は,ナドラーSteven Nadlerと同じように,ファン・デン・エンデン Franciscus Affinius van den Endenの開校は1952年としています。ただし工藤説では,エンデンのアムステルダムAmsterdam移住が1645年になっています。1645年は1640年代前半とはいえないでしょう。また,ナドラーが1643年に娘が産まれて間もなくエンデンが移住したというとき,間もなくが2年後を想定しているとも思えません。つまり移住の時期に関しては,ローンとナドラーには一致点があるものの,工藤とは食い違っていると僕は判断します。ジャン・ルイの手紙 が書かれたのが1950年であり,その時点でスピノザがエンデンにラテン語 を習っていたのでそれに習熟していたと考えるなら,どちらで考えようとも工藤の説はそれを認めないことになると思います。

前のGⅠから2週間,次のGⅠまで2週間というほどよい間隔になった小松島記念の決勝 。並びは平原-芦沢-磯田の関東,脇本-村上の近畿,原田-小倉の徳島で小松崎と吉田は単騎。大宮記念 以来の記念競輪14勝目。小松島記念は2013年 以来2年ぶりの2勝目。捲りにいったら村上に止められたというようなレースなので,展開的には厳しかったのですが,その後でうまく立て直して逆転したという内容。このような立ち回りはなかなかできないもので,それができたというのは,またひとつレベルアップしたことの証明ではないかと思います。おそらく現状では最強選手で,次の寛仁親王牌でも最有力だといえるのではないでしょうか。ファン・ローン Joanis van Loonによれば,ファン・デン・エンデン Franciscus Affinius van den Endenは1640年代の前半にアムステルダムで本屋を開業しました。しかし収益が上がらず,数年後に閉店します。それから私立のラテン語学校を開きました。ラテン語 に精通していたこと,そしてその時点より1年少し前に,デカルト の著作に引き入れてくれた人と出会ったとしています。この人がエンデンである可能性は否定できません。この部分の記述は,再構成であるがゆえに不合理に感じられる部分も含んでいますから,ローンの記述の中では信憑性の薄い部分に含まれると僕は考えています。しかし,スピノザが20歳になるのが1952年であると考えれば,ローンの記述は,全体として,ジャン・ルイの手紙 が書かれたとする1950年の時点で,すでにスピノザがエンデンからラテン語を習っていたことを排除する要素はないといえます。ただしこれは,そうした要素はないというだけで,そうであるとローンが記述していることにはなりません。数年後とか,それからなどのように,ローンの記述には不確定な部分が多く含まれるからです。宮廷人と異端者 』のスチュアートです。スチュアートはエンデンの本屋が閉店したのは1640年代の後半で,すぐにラテン語の学校を開いたのだとしています。そしてスピノザは即座にその学校に入学したと断定しています。ある哲学者の人生 』のナドラーは,エンデンは産まれ育ったアントワープで1643年に最初の娘が産まれて間もなく,アムステルダムに移住し,本屋を開店したとしています。ローンはエンデンをベルギー人と書いている箇所がありますし,間もなくというのが同じ年のことであれば,1640年代の前半という点でも一致します。

沼津倶楽部 で指された第86期棋聖戦 五番勝負第三局。相矢倉 。先手の早囲いから一時的に脇システムのような形になりましたが,羽生善治棋聖は角を引きました。先手が3筋の歩を交換したところで後手が飛車を端に寄り ,後手の攻め,先手の受けという展開に。2勝1敗 。第四局は15日です。ラテン語 を習得していったのかということについて,現時点で僕がどう判断しているのかを,綿密に説明しておきましょう。ファン・ローン とファン・デン・エンデン は1654年4月に初めて会っています。「レンブラントの生涯と時代」にはそのときのことが書かれていて,訳出されています。そこで書かれていることのうち,エンデンが艦船の大砲の改良品の模型を携えていたことや,話しているうちにエンデンには医学に関する知識があると分かったというような内容は,エンデンに関して語られているその他の著作に一致する面があります。つまり信頼性のおける記述であると思います。ジャン・ルイの手紙 が書かれたとされる,1650年の時点まで遡ることができるとは断定できません。ナドラーが示しているように,エンデンのラテン語学校の開設が1652年であったとしても,2年の月日がありさえすれば,スピノザとエンデンの関係がその程度まで深化することは可能であると考えられるからです。スピノザ入門 』では,スピノザが破門された後にエンデンの学校に通ったのは確実で,破門前は通った可能性はあるけれども分からないとされています。僕はこの点に関しては,モローのように分からないとは判断しません。少なくとも1656年にスピノザが破門される前から,エンデンのラテン語学校に通っていたことは間違いないと判断します。

第四部定理五二 や,その定理Propositioと関連するともいえる第五部定理四二 を正しく理解するためには,自己満足acquiescentia in se ipsoという感情affectusをスピノザがどのように定義しているのかということを知っておくことが不可欠であるといえます。そこで第三部諸感情の定義二五をみておくことにしましょう。自己満足とは人間が自己自身および自己の活動能力を観想することから生ずる喜びである (Acquiescentia in se ipso est Laetitia, orta ex eo, quod homo se ipsum, suamque agendi potentiam contemplator. )」。能動 actioのことです。つまり人間が自分自身の能動を認識するcognoscereことによって感じる喜びLaetitiaを,スピノザは自己満足といっていることになります。第三部定義二 から分かるように,自分自身の能動とは,自分自身が十全な原因causa adaequataとなって何らかの結果effectusを産出するproducereことです。したがってこれは,自分自身が十全な原因であることを認識することによって感じる喜びであるといい換えることもできます。理性 ratioから生じる限り,それは存在し得る最高の満足であるということ,他面からいえば人間が享受することができる最高の満足であるということです。よってそれは至福beatitudoであり,現世において得ることができるものであるという第五部定理四二に続いていくことになります。つまり至福とは,自分自身が十全な原因になっているということを,十全に認識するという意味です。原因の十全性と観念の十全性 が自分自身において一致するとき,人間は至福すなわち最高の喜びを享受するということになるのです。汝自身を助けよ 」ということばは,この意味においてスピノザの哲学と一致するといえるでしょう。帽子を飾る羽 の比喩で,卑しさを連想させる意図があったかとは別に,バルーフ Baruchには,クロムウェル Oliver Cromwellがユダヤ人の商才に関心を抱いていることについては,確信があったようです。ルイの卑しさの発言の後,バルーフはルイに対して,当日の午後に父の知人が受け取ったラテン語の手紙を翻訳したら,彼の父がアムステルダムAmsterdamからロンドンに引越すなら,商業上の利益と便宜が保証されるという内容であったと打ち明けているからです。信憑性への疑義 に関するルイの関心のなさは,直接的にはこの部分にかかっているとも読解できます。もしかするとルイが興味をもてなかったのは,バルーフのこの部分の話に限られるかもしれません。ただ,この部分はルイに直接的に話されたのですから,内容にひどい誤りがあるとは考えにくいと思われます。商人仲間 がユダヤ人とは限らなかったように,スピノザの父の知人もユダヤ人とは限定できません。でも,ここで出てくる知人は間違いなくユダヤ人です。なぜなら,スピノザと言語 の関係から,スピノザが翻訳したのなら,それはヘブライ語かスペイン語かポルトガル語であり,これらを理解するのはイベリア半島から渡ってきたユダヤ人だからです。ファン・デン・エンデン Franciscus Affinius van den Endenから本格的に習ったというのが定説です。その定説とルイの記述のどちらも正確なら,1950年と渡辺が推定するこの時点で,スピノザはエンデンを知っていたことになるからです。それも,ただ知っていただけではない筈です。他言語に翻訳できる程度にラテン語に習熟していたということであれば,一定の回数の授業をすでに受けていたと考えるのが妥当であるからです。しかしこれは,たとえばナドラーSteven Nadlerが『ある哲学者の人生 Spinoza, A Life 』で説明していることと比べると,大きな食い違いを抱えてしまうことになります。ナドラーによれば,エンデンがラテン語の学校を開いたのはそれより2年後の1652年ということになっているからです。

『構造としての語り 』は文学全般を扱った著作です。同じ小森陽一の夏目漱石に特化したものとしては『漱石を読みなおす』があります。作家論と作品論 で区別するなら作家論に該当すると思いますが,文芸評論という枠を踏み越えた,ある種の人物評論といった面が濃く浮かんでいるように僕には感じられました。クロムウェル をどのように評価していたかを検討するのに助けとなる材料ならひとつだけあります。『神学・政治論 』の第18章八節は,ピューリタン革命と,その後の王政復古に関する記述であると理解できるからです。国家論 』における主権の三形態のうち,君主制の君主を正当な形で排除しようとしたのがピューリタン革命であるとされています。しかし革命後も,君主制という形態自体を変化させることはできなかったので,別の称号すなわち後に護国卿と称されるクロムウェルが新しい君主になったとスピノザは主張しています。クロムウェルは前の君主の友人や,友人と疑われる人びとを殺しまくり,それが終って世間が落ち着くと,今度は戦争を起こしました。これをスピノザは,民衆が新しい問題で手一杯となり,新しい君主となったクロムウェルを排除しようという考えに目を向けられなくするためであったと説明しています。つまりスピノザは,こうしなければクロムウェルはイギリスの支配者でい続けることができなかったと考えているわけです。1660年の王政復古は,祖国のためにしたことが,法で定められた旧君主すなわちチャールズ一世の権利を侵害し,かえってイギリスをひどい状態にしたことに気付いた民衆が,安心を得るために,そこまでの歩みを後戻りさせたがゆえの出来事であるというのがスピノザの説明です。帽子を飾る羽 の比喩と関連させられないことはありません。ルイの記述からは,バルーフ はクロムウェルが君主制の君主,すなわち独裁者になるであろうと言ったのだと,解することが可能な部分もあるからです。しかし僕には,これらを関連付けて理解しようとするのは,やや短絡的であるように思えます。『神学・政治論』というのは,クロムウェルの死後に,実際になしたことを知った上で書いたものであるからです。そこまで見通す目をもっていたとは考えられません。